目次 色の科学 三属性 マンセル表色系 物体色と光源色 マンセル表色系の色の表し方 マンセル表色系の活用 三色性 加法混色と減法混色 XYZ表色系 色度座標と色度図 XYZ表色系の活用 反対色性 反対色性表色系 色と文化 美術における色 日本文化のなかの色 色彩語彙 私たちは物を見るときその形を知覚するが,黄だとか青だとか,あるいは赤だとかの色も同時に知覚する。このように色とは私たちの目が光に対して感ずる知覚の一つであると表現することができよう。光が目に入る,網膜の視細胞がこの光を吸収する,そして電気的反応が生じて大脳へ送られる,色を知覚する大脳の細胞が興奮する,そして色を感ずる。このようにいうこともできる。つまり色は目の働きによって生ずる。したがって当然のことながら目を閉じると色は見えない。しかし目を開けて光を見ても,もしその目に色を見る仕掛けが組み込まれていないなら色を感ずることはできない。人間でもきわめてまれではあるがそのような目をもつ人がいる。これは杆体(かんたい)一色型色覚 異常者と呼ばれ,もちろん例は少ない。しかし正常な人でも,夜の真っ暗なやっと物の形が見えるくらいのところにいると色が見えない。つまり色を知覚させる仕掛けが働かないのである。動物の場合は色を見ることのできる目をもつものは少ないといわれる。身近なものでネコやイヌやウシなど,白黒の世界に生きている。色覚 →色彩調節

色の科学 人間は幸いにして色を見ることができるので,色から得ている恩恵は非常に大きい。色を科学的にとらえ,より積極的にこれを活用しようという姿勢が生まれてくるのも当然といえる。赤とか緑とか,あるいは卵色やとき色など,従来からある色の名を使ってある程度色を取り扱うことはできるが,しかしこれはあまり普遍性のあるものとはいえない。例えばこの布をオレンジ色 に染めて下さいと頼んでも,オレンジ色にもいろいろあるからどのようなものが仕上がってくるかわからない。人間はほんのわずかの色の違いでも見分けることができる。その弁別能力は驚くべきものであって,光の波長でいうと,わずか2nmの差があれば色の違いを感ずるのである。したがって世の中にある色を何個まで区別できるかというと,それこそ数えきれないくらいといってもよい。だから無数の色を色名だけで表現するのはとても無理なことで,何か別の方法が考えられなければならない。それには色の性質をよく調べることが必要である。

色の性質を調べるとき,色は光と目の相互作用によって生ずる視知覚であることをよく了解しておかなければならない。〈光そのものには色はついていない〉と書いたのはニュートンであるが,実はこれはたいへん重要な意味をもっており,これ以後,色というのは人間の感覚であるとして,光と色との間に区別がつけられたといえるのである。さてそこで色の性質を調べるには私たち自身が色をよく観察して,そこにある法則性を見つけ出すことから始めなければならない。その法則を活用して色を科学的に定義するということになるのである。

実際に色を観察し,また実験をしたりすると多くの現象を見つけることができるが,その中できわめて基本的なもの,つまり色知覚の法則と呼ぶことのできるものは次の三つであろう。すなわち,(1)三属性,(2)三色性,(3)反対色性である。それぞれ色を表現するのに使われている色の性質なので,その説明と,それを利用して開発された色の表現法,つまり表色法を以下に紹介しよう。

三属性 色には三つの属性があるということで,その三つとは色相,あざやかさ,そして明るさである。色相は赤,黄,緑などで表現するいわゆる色のことである。次にあざやかさであるが,例えば黄色という色相を考えてみよう。同じ黄色でもタンポポやヤマブキの花のようにとてもあざやかな黄色もあるし,白の中にほんの少しの黄が入ったクリーム色 のようなあざやかでない黄色もある。したがってあざやかさは色相とは違った色の属性である。また,同じ黄色で,同じあざやかさのものでも,明るい黄と暗い黄など明るさの異なった色がある。つまり明るさというのも色相やあざやかさとは別の属性である。もっとほかに色の性質はないかと注意してみても,それはなさそうである。だから色を正確に表現するには色相とあざやかさと明るさを用いればよいということになる。この原理を使った表色法がマンセル表色系と呼ばれるものである。

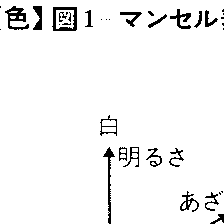

マンセル表色系 色の三属性を利用して世の中の色を表現することができる。例えば色相は黄,あざやかさは中くらい,明るさはやや暗いなどである。しかしこのような簡単な表現だけでは細かい色の違いは表しきれない。そこで色を三つの属性に従って規則正しく配列し,それぞれの色に順番に背番号をつける。これがマンセル表色系の原理で,アメリカの画家マンセルAlbert H.Munsellが1915年に提唱したものである。色の配列法は図1に示すように,まず上下方向に明るさを考える。上のほうへいくと明るく,下のほうは暗い。次に色相はこの明るさの軸を取り囲んで一周するようにとる。この一周というのは,いろいろな色を順番に並べてみると元のところに戻ってくるからである。例えば赤から始めると,だいだい,黄,黄緑,緑,青緑あるいはシアン,青,紫,赤紫あるいはマゼンタ,そしてまた赤に返ってくる。これはだれが並べても同じである。最後にあざやかさは,中心の明るさの軸から外に向けてとる。中心のところがいちばんあざやかでないもの,つまり灰色であるが,そこから出発して外向きにだんだんあざやかになるように配列する。このようにすると中央は灰色つまり無彩色になるが,それの上方向は明るさが増し,下方向は明るさが減るようになっているから,中央の軸のいちばん下はいちばん暗いもの,つまりは黒,いちばん上はいちばん明るいもの,つまりは真っ白ということになる。

物体色と光源色 ここで明るさについては少し考えておかねばならないことがある。世の中でいちばん明るいものは何かということである。もちろんその物体を照らす照明光を強くしていけば目に入ってくる光の量は増えるからその物体はだんだん明るく見えてくるだろう。しかし,だからといって目に入ってくる光の量だけでその物に感ずる明るさが一義的に決定されるかというと必ずしもそうではない。例えば黒い石炭は夜見ても,また直射日光の下で見てもやはり黒くて暗い色と感ずるし,真っ白の紙の場合は昼見ても夜見てもやはり白くて明るい物体だと感ずる。物の明るさは照明光の強さによるのでなく,その物自体の反射率によって決まってくるという性質がある。これは私たちが,色というものをある物体の属性として考えていることに起因しているのである。小さい穴を通して物を見るように物体に属さない光の見方をすると,光の量が大きくなるといくらでも明るさは大きくなり上限というものがない。物体の色の場合は上限があって,真っ白の紙の面が最高の明るさを与える物体である。したがって色を考える場合には,物体に属する色と属さない色とを区別しなければならない。前者を物体色,後者を光源色あるいは穴を通して見るから開口色と呼んでいる。図1のような色の配列をする場合には物体色を対象としているのか光源色を対象としているのかをはっきりしておかねばならない。マンセル表色系は物体色を取り扱っており,したがって上下方向の明るさには上限があることになる。

マンセル表色系の色の表し方 物体色の配列の規則がこのように定められたので,次は世の中にあるすべての物体色をこの色空間に並べていき,それぞれに背番号をつければよい。背番号のつけ方は,まず色相については円の一周を10等分にし,図2に示すようにそれぞれR,YR,Y,……,P,RPの記号をつける。RPの次はまたRに戻る。Rは赤,Yは黄,Gは緑,Bは青,そしてPはパープル,つまり赤紫を指す。次に各領域をさらに10等分して,例えば4YR,5YRというように記号をつける。これで色相を100に分け,それぞれに記号をつけたことになる。色相は英語ではヒューhueであるから,これらをH 記号という。次は上下方向の明るさである。これは上限を10とし,下限つまりいちばん下を0とする。間は1,2,……のような数字がつき,これが明るさを表す記号である。物体色の明るさはとくに明度と呼ぶが,マンセル表色系ではこれをバリューvalueといいV で表す。あざやかさは彩度,あるいはクロマchromaと呼び,簡略名はC であるが,その値は中心の無彩色を0とし,それから外にいくに従って2,4,……と数字を増やしていく。したがってC の値の大きいほうがあざやかさの高い色であることを表している。このようにマンセル表色系では,物体色をH とV とC の三つの記号で表すのでHVC表示ともいう。このときHVC を並べて書くとV も数字,C も数字なのでくぎりが必要であり,そのためV /C のように間に斜線を入れることにしている。

さて実際例をHVC で表してみると,例えば女性の唇は7.6R5.5/4.3,ツユクサの花は6.5PB3.4/17.8である。もちろんこれは例であって,人によって,また花によって変わってくるが,ツユクサの場合のC は実に17.8という大きな値であり,とてもあざやかな紫の色ということになる。

マンセル表色系の活用 マンセル表色系はHVC の三つの記号で色を表すのであるから,例えばこの布をオレンジ色に染めて下さいという漠然とした表現の代りに,5YR4/8の色にお願いしますということができる。もっともこのHVC の値を指定するためには手もとにHVC の背番号をつけた色見本がなければならない。これがマンセル色票 と呼ばれるものである。この見本を見て色を定め,それのHVC を染色工場へ伝える。工場のほうでも同じ見本をもっているから指定した色が寸分違わず相手に伝わるということになる。色の測定もこれでできる。例えばいろいろの花の色を書きとめておきたいというような場合,あざやかな青などと書いただけでは物足りない。そこでマンセル色票でその花にもっともよく合う色票をさがす。色票は数に限りがあるからぴったりのものはないかもしれないが,そのときは二つの色票の間のどのあたりにくるのかを頭の中で考えて,つまり内挿してHVC を定める。草花など自然にあるものは色票では作り出せないほどあざやかなものもあるから,この場合は外挿である。ツユクサの花で6.5PBや3.4は内挿の例,またC =17.8は外挿の例である。色を歴史に残すことも可能である。とき色というのは鳥のトキの顔の一部の色であるが,その鳥が少なくなって見る機会がない。こういうとき7.0RP7.5/8.0と記録しておけば,この色は実物がかりに絶滅してもいつまでも残るし,必要なら色票からそれを見ることもできる。

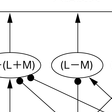

三色性 どんな色でも三つの色を適当に混ぜ合わせて作り出せるという性質が三色性である。二つの色だけではどんな色でもというわけにはいかず,しかし四つは不要である。この性質も目の色知覚についてのきわめてたいせつな法則であり,グラスマン の第1法則と呼ばれている。三つの色というのは例えば赤,緑,青であるが,厳密ないい方をすれば互いに独立な三つの色であり,この条件さえ満たしている色ならどのような色でもよい。ここでは赤,緑,青が一般的でわかりやすいので,この三つを採用する。三色性を式で書くと,

C (C)≡R (R)+G (G)+B (B)となる。左辺のC (C)がいま考えているある一つの色である。( )内は色の性質を表し,その左のC はその色の量を表している。したがってC (C)は(C)という色がC だけあるという意味である。この色が(R)という色をR だけ,(G)をG だけ,そして(B)をB だけ重ね合わせて再現できるというのが上の式の意味である。≡は,左辺と右辺が等しいことを意味するが,あくまで色が等しいということであり,他のもの,例えば光の物理量までが等しいことは意味していない。もっと積極的にいえば,光の物理的性質は違っていても色は同じになりうるといっているのである。このように色だけが等しくなることをメタメリックマッチ ,あるいは条件等色と呼んでいる。また(R),(G),(B)の三つの色を原刺激と名付けている。

加法混色と減法混色 ここで原刺激を重ね合わせるということについて説明しておかなければならない。これは赤,緑,青の光を出す三つの別々のプロジェクター を使い,同じところに投影して白いスクリーンの上に光を文字どおり重ね合わせて混ぜることである。その面を私たちが見るのであるから,私たちは赤と緑と青の色光が加えられ,混ぜ合わされているのを見ることになる。このような色の混ぜ合せを加法混色という。したがって三色性をもう一度いい直すと,どのような色でも三つの原刺激を加法混色して等色できるということになる。ここで上の式に隠されているたいせつなことを述べておかねばならない。それはR ,G ,B などの量は負となってもよいということであり,さらに代数式と同じように取り扱ってもよいということである。プロジェクターの装置で,ある色の量をマイナスにするというのは物理的には考えられない。プロジェクターで与える光は0か,さもなければ正の量だからである。したがってこれは式の上でのことである。例えばC (C)をシアンの色とする。よく澄んだ彩度の高い青緑の色である。これと等色するには当然青と緑の原刺激を加法混色するが,この操作では色相や明るさは合わせられるが彩度が落ちて等色とはならない。そこでもう一つの原刺激,赤も加えると,これはますます彩度を落とすことになってさらに等色がだめになる。つまりシアンの色は三つの原刺激をプラスで加え合わせてはとても再現できないのである。こういうとき実験室ではどうするかというと,シアンのC (C)のほうに赤を加えてその彩度を落としてしまい,この色に対して青と緑を加えたものを等色させるのである。式で書けば,

C (C)+R (R)≡G (G)+B (B)移項して

C (C)≡-R (R)+G (G)+B (B)となり,式の上ではやはり三色性が成り立つことになる。どのような色でも三つの原刺激の加法混色によって再現できるという三色性は,このように負の原刺激を加え合わすという表現を許して初めて完全なものになるのである。三色性はたいへんおもしろい目の性質であるが,この性質を積極的に利用したのがカラーテレビである。カラーテレビのブラウン管 の面を虫眼鏡で拡大して見ると,赤,緑,青の小さい三つの色が順序よく並んでいるのがわかる。この三つの色がすなわち原刺激であり,それぞれの強さを変えて,つまり上の式でいえばR ,G ,B を変えていろいろな色を出しているのである。この場合はスクリーンの上に重ねるという混色法ではないが,肉眼では三つの色の点の空間配列の見分けがつかないので結果的には加法混色になっている。ただし,三つの原刺激を正の量で加え合わせるだけでは再現できる色の範囲には限度があるから,すべての色をカラーテレビで見ているわけではない。このほかにもカラー印刷などが加法混色を利用しており,虫眼鏡で拡大して見ると色のドットが分離して見える。

加法混色とよく比べられるのが減法混色である。加法混色の場合は光を加えていって色を作り出すのに対して,減法混色の場合はすでにある光から選択的に光を取り除くことによって色を作り出している。例えばすべての色の光が混じっている白色の光が3枚のフィルターC,M,Yを順次通過すると,出てくる光はかなり元の白色とは違ってくる。Cをシアンフィルター,Mをマゼンタフィルター,Yを黄フィルターとすると,1枚目のCでは赤が減り,2枚目のMでは緑が減り,そして3枚目のYでは青が減る。だから,もし3枚目のYがないと青は減らないので出てくる光は青色ということになる。色光を減らすことによって色を作る,これが減法混色である。スライド用のカラーフィルム はこの典型である。

実際の物体の色の場合はこの加法混色と減法混色とが混じって色が作られている。例えばある物体が3種類の色素を含んでいて,それによって色がつくとしよう。これを太陽光の下で見ていると,例えばAという光はある一つの色素に入って光を選択的に吸収され,残った部分が外に出てある色となる。Bの光は他の色素に入ってから外に出てきてAとは違った色となる。AとBをいっしょに見れば,これは二つの色の加法混色であり,いわばA (A)+B (B)の色が見える。Cの光は第1の色素で選択的に光の吸収を受け,残りがさらに第2の色素で吸収を受け,その残りが再度第3の色素で吸収を受け,最後に残った光の部分が外に出てきてある色となる。これは減法混色である。しかし人はAとBとCを足して見るからそこでは加法混色である。このように物体の色の生成を正確に記述するには加法混色や減法混色を複雑に組み合わせ て分析しなければならない。

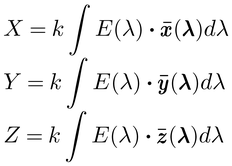

XYZ表色系 三色性を利用した表色系に国際照明委員会(CIE)勧告のXYZ表色系がある。色をX とY とZ という数値で表そうというもので,その原理は目の三色性にある。もう一度三色性を等色を表す式で書いてみる。

C (C)≡R (R)+G (G)+B (B)この式は(C)という色のC 量は,(R),(G),(B)という色のそれぞれR 量,G 量,B 量を加え合わすことによって再現できる,つまり置き換えられることをいっている。C (C)はR ,G ,B という三つの数値で表現できるのである。ここのR,G,Bは赤,緑,青であるが,三色性のところで説明したように特別にこれらの三つでなくともよく,そのうちの2色を加えるともう一つの色になってしまうような互いに独立でない三つの色を選んではいけないだけである。そこで赤,緑,青をすぐに連想するようなR,G,Bという実質も文字も捨てて,まったく新しい原刺激X,Y,Zを導入するのである。だから前の式は,

C (C)≡X (X)+Y (Y)+Z (Z)と書き換えられ,C (C)という色が(X ,Y ,Z )の3数値で表されることになるのである。X,Y,Zがどういう色かというと,おおよそXは赤,Yは緑,Zは青と考えてよく,X 値が大きいとC (C)という色は赤みの強い色,Y 値が大きいと緑みの色などの推測ができる。ただし正確にはXもYもZも実在しない色,つまり色彩学でいう虚色を採用しており,抽象的な色空間の中で適当に選んだ色である。とくにXとZの原刺激は明るさをもたない色であって,虚色でないと定義できない色である。もっとも実在色でそれに近い色がないこともない。例えば青で,この色は色としては強い力をもっているが明るさはとても弱い。

X ,Y ,Z は2とか3のような数値であるが,その数値の与え方を定めておかなければならない。このためCIEは色の強さを表す三刺激値という新しい概念を導入した。そしてX もY もZ も同じ値をもつような色,つまり,

C (C)≡1(X)+1(Y)+1(Z)で表されるような色C (C)を白色と定義したのである。いい換えれば,同じ量を足してちょうど白色になるような三つの原刺激の量をそれぞれ1とする,というふうに新しい単位,三刺激値を定義したのである。したがって(X =1,Y =1,Z =1)は白色であり,(X =3,Y =3,Z =3)も白色である。ただし後者の場合は前者の3倍のエネルギーをもつ白色ということになる。

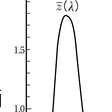

色が三つの数字X ,Y ,Z で表せるので,図3のような三次元の表現ができる。つまり色C (C)をこの色空間内の1点として,あるいは原点からのベクトルとして図示することができる。このとき前述のようにXとZは明るさのない色であるから,X-Z面内の色はすべて明るさがなく,その面は無輝面と呼ばれる。いい換えれば明るさはY軸だけがもつことになり,C (C)の明るさはそのY の値によって表される。ところでこのC (C)の色光のエネルギーを2倍の強さにすると,図3でC (C)のベクトルの長さを2倍にすることになる。ベクトルの方向は変わらないでただ長さが2倍になる。このときC (C)という色はただ明るくなるだけで色みは変わらない。つまりC (C)の色だけに興味がありその明るさには関心がないという場合には,ベクトルの方向だけを表示すればよいということになる。この場合X ,Y ,Z の絶対値は要らないのであるから三つの値の比だけを考えればよい。そこでX :Y :Z =x :y :z で,かつx +y +z =1となるようなx ,y ,z を計算し,色C (C)を(x ,y )の2数字で表すことにするのである。もしどうしても明るさも知りたいならばY 値を計算し,(x ,y ,Y )で色を表示することになる。

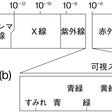

色度座標と色度図 ある色のx とy をその色の色度座標,それをx -y の直交座標で図示したものを色度図という。それが図4である。横軸にx ,縦軸にy をとっており,白色は定義によりx =y =z ,しかもx +y +z =1なので(0.333,0.333)のところに表示される。ヨットの帆のような形をしたものはスペクトル光,つまり単色光の色度座標をつないだもので,400nmから700nmまでの波長がそれぞれの位置につけてある。ある二つの波長の光を加え合わせてできる色は,それらの波長の点をつないだ直線上,しかもその二つの波長の内側にくる。また世の中のすべての色はいろいろな分光エネルギー分布をもった光によって作られるので,この単色光軌跡の内側の点で示されることになる。いろいろな色のおおよその領域を図4に示すと,右端が赤,それから上に上がって黄,上方が緑,左下端が青と紫ということになる。下の直線は赤と紫を加えてできる色で赤紫である。この赤紫はスペクトル色 には存在しない。また色度図の中央部はもちろん白の領域である。

XYZ表色系の活用 XYZ表色系の利点は,何といっても色が物理的に測定できることである。それにはまず色のもとである光の分光エネルギー分布を分光器で測定する。つまり各単色光の強さを測定するのである。各単色光の色度座標は図4によって定まっているから,分光エネルギー分布がわかればそれらの座標に重みづけができ,それから全部を足し合わせれば最終的にその色が色度図のどの位置にくるかがわかるのである。例えば(0.10,0.63)といったぐあいである。これは緑である。

色の指定ももちろん(x ,y )でできる。あるいは色の範囲も定めることができる。

先に示したマンセル表色系の色もここにプロットできる。ただしxy 表示には明るさの情報Y 値が含まれていないのに対し,マンセル表示ではV の値がつけてある。したがってHVC をxy に変えることはできるが,xy からHVC を求めることはできない。xyY からの変換はもちろん可能である。両者の関係の一例を図5に示しておく。これはV =9のマンセル色票をxy の色度図に表したもので,同心円状の軌跡は等クロマ,つまりあざやかさの等しい色をつないだもの,放射線状の軌跡は等ヒュー,つまり色相の同じ色をつないだものである。中央は白色である。きわめて限られた範囲にしか色票が存在しないのは,V =9のように明るくて,なおかつ彩度の高い物体色は作り出せないことを示している。

反対色性 色をよく観察すると,緑が見えるところには赤の色相は見えない,赤が見えるところには緑の色相は見えないということに気づく。つまり赤と緑は互いに相反する色である。これを赤と緑の反対色性という。同じように黄と青も反対色の関係にある。目には赤対緑,黄対青の反対色性があるのである。一方,赤と黄は共存し得て,オレンジ色がその例であるし,赤と青,緑と黄,緑と青も共存する。これらは紫,黄緑,シアンである。ある色を見てそこに赤も緑も見えないとき,これを赤緑(あかみどり)平衡点といっているが,そこで見える色は青か黄のどちらかである。青だけならその色をユニーク青といい,黄だけならユニーク黄と呼んでいる。つまり混じり気のない純粋の青あるいは黄なのである。波長でいえばユニーク青は472nm,ユニーク黄は577nmくらいである。純粋の,というのはそれ以上他の成分に分けられないという意味である。オレンジ色をよく見ると,これはだれでも黄と赤の混じったものと表現する。しかしユニーク黄を見ると,緑みも見えないし赤みも感じない。やはり黄である。ユニーク青も同様である。また黄青(きあお)平衡点というのもあって,ここではユニーク赤かユニーク緑が知覚される。ユニーク緑は500nmくらいの光であるがユニーク赤はスペクトル光の中にはなく,700nmの光に400nmの光を少し加えて作ることができる。赤緑平衡点 でかつ黄青平衡点は白色にほかならない。

このようにすべての色を赤,黄,緑,青のユニーク色 で表現するのは反対色性から導き出されたものである。反対色性を活用して色を定量的に表すまでにはまだ至っていないが,定性的な考え方はあるので,いわばその反対色性表色法を次に少しだけ述べておく。

反対色性表色系 色を図6のように円周上に並べる。赤と緑を相対して上下に,黄と青を相対して左右方向におく。そして縦線で示した上の領域を赤の成分,下の領域を緑の成分とする。同じように点で示した右の領域を黄の成分,左の領域を青の成分とする。このようにすると真上は赤の成分だけとなりユニーク赤が表現できる。それより少し右に回ったところは赤の成分がr ,黄の成分がy だけあるということになり,これは赤みの強いオレンジ色ということになる。さらに右に回ったところではy >r となり,黄みの強いオレンジであり,そしてもっと右に回って水平の位置までくるとユニーク黄となる。このようにすれば色の見え方を説明できる。しかし,これでは明るさを表現できないので,これにはやはり三次元空間を用いることになる。それが図7である。下の面には赤対緑の軸RGと黄対青の軸YBとを直交させる。その原点から上方へ向かって明るさの軸Hをとる。そしてある色C (C)は原点からのベクトルで表されるのである。図7の場合なら,色の成分はR とY ,明るさの成分はH というようになる。もちろんR =G =Y =B =0でH だけがある色,すなわちH軸上の色は白色ということになる。この方法は色の見え方を表す点では優れているが,まだ測色学になるまでには成長していない。池田 光男

色と文化 美術における色 色彩表現は,絵画のみならず建築,彫刻,工芸においても重要な役割を果たしている。建築においては,壁,天井,柱等に直接絵を描く場合のほか,例えばイタリアの教会堂建築における色大理石の利用や,日本の仏教寺院の丹塗の柱など,色によって建物を飾り立て,荘厳化しようとする例がある。彫刻作品においても,素材そのものの色彩のほかに,さらにさまざまな彩色を施すことは,古くから行われてきた。ルーブル美術館 にある《ランパンの馭者》頭部(前6世紀,ギリシア)や,法華寺の十一面観音像(平安前期)の顔面には,今でもかつての彩色の跡が残っている。古代エジプトやアッシリアの彫像から現代のマリソール,ニキ・ド・サン・ファルにいたるまで,彩色彫刻の歴史は長い。工芸作品においても色彩が重要であることは,焼物の肌や染付の色彩表現に苦労を重ねた多くの陶工たちの努力を思い出してみれば十分であろう。

しかし,色彩が最も豊かに利用され,中心的な役割を果たすのは,言うまでもなく絵画においてである。絵画における色の問題は,物理的なそれだけに尽きるものではない。同じ色であっても,絵具,支持体,制作方法等の種類によって,もたらされる結果は大きく違ってくる。単に顔料の性質の違いのみならず,それを溶かす媒剤が水であるか,膠であるか,油であるか,また支持体が紙であるか,キャンバスであるか,板であるか,漆喰壁であるか等によって,色の表現効果は異なった結果を生ずる。機械的手段による複製図版が,いかに忠実にもとの色を再現していても,原作と決定的に違う大きな理由のひとつは,この点にある。さらに,色の点,線,面等が,画面全体の構成においてどのような位置を占め,他の色とどのような関係にあるかということも,色彩表現を支える重要な条件である。〈1cm2 の緑と1m2 の緑は,同じ緑でも別のものだ〉とマティスは語っている。

したがって,絵画における色彩の歴史は,一方で素材によって,他方で画家の美学や社会の伝統によって規定される。新しい材料や新しい技法の登場は,それだけ豊かな色彩表現を可能ならしめる。イベリア半島 から産出される辰砂は,すでに古代においてギリシア人やローマ人たちによって利用され,主としてミニウスMinius川(現,ミーニョMinho川)のほとりで得られるところから〈ミヌスminus〉または〈ミニウムminium〉と呼ばれる独特の豊麗な赤を生み出した。そのミヌスで彩色することを〈ミニアーレminiare〉と呼んだが,この手法が中世の写本装飾に広く用いられて,やがてミニアチュールminiatureというジャンルが確立されることになる。モザイクやステンド・グラスの色彩の輝きは,ガラスという材質に負うことが大きいし,日本の友禅や沖縄の紅型(びんがた),西欧のゴブラン織 やペルシアのじゅうたん などの染織の場合も,色彩の効果は,絹,綿,毛などの材料の持つ質感と不可分に結びついている。また,15世紀における油絵 の登場が,その後の西欧絵画の展開に大きな影響を及ぼしたことは,広く知られている通りである。

このような材料や技法に基づく効果も含めて,芸術家は,そして芸術家を通して社会は,色彩にさまざまな役割を要求してきた。絵画における色彩の役割については,華やかさ,明るさ,輝きなど,広い意味での装飾的効果のほか,大きく分けて,(1)象徴的機能,(2)写実的機能,(3)感覚的機能の3種類を挙げることができる。まず,色彩の象徴的機能は,多くの民族やある文化的伝統を持った社会において,つねに認められてきた。日常の生活においても,位階,勲等,慶弔の表現に特定の色彩が用いられる例が見られるが,そのような象徴表現は,美術の世界にも反映されている。特に宗教や呪術は,しばしば特定の儀式や教義と結びついて,複雑な色彩の象徴体系を発達させた。例えば,ラファエロ の数多くの聖母子像において,聖母マリアはほとんどつねに赤い上衣に青いマントをはおっているが,これは,赤は天の愛情を表し,青は天の真実を表すという考え方に基づく。ラファエロにかぎらず,チマブエ,ジョットからルネサンス期にかけてのイタリアの聖母表現は,特別の例外を別として,ほぼこの原則にのっとっている。ただし,この服装は,受胎告知(聖告)以後のマリアの地上の生活のものであって,〈無原罪のマリア〉〈マリアの宮参り〉あるいは〈マリアの戴冠〉等の図像においては,通常マリアは白い衣装をまとう。白は無垢と純潔の象徴だからである。アルプス以北の地域,例えばネーデルラント においては,しばしばこの白が,マリアの通常の色として用いられる。また〈嘆きの聖母〉においては,マリアは苦悩を象徴する紫の衣をまとうことがある。このような衣装の色の象徴性は,ときに明確な典拠を持つ。〈変容〉のキリストはつねに白い衣装を着ているが,これは《マタイによる福音書》(17:2)に,その衣が〈光のように白くなった〉とあるに拠る。このような色の象徴的機能は,宗教美術以外にも認められる。キリスト教美術において,白ユリが純潔の象徴(〈受胎告知〉等)であるように,古典的主題の作品において,赤いバラは愛の象徴である(ティツィアーノ の《ウルビノのビーナス》等)。中国においては,東南西北を青竜,朱雀,白虎,玄武の四神およびその色に対応させるが,この考え方は日本にももたらされた。

このような色の象徴体系は,宗教美術においては長く保たれているが,西欧においてはルネサンス以降,現実世界に対する関心が高まるにつれて,第2の写実的機能に席を譲っていく。色彩は,もっぱら目に見える外界を忠実に再現するために用いられるようになる。しかし,同じように外界の再現という意図に基づいているとしても,カラバッジョ の写実主義と印象派の写実主義は大きく違っており,色彩に与えられた役割もまた異なっている。カラバッジョは外の世界を明暗の対照のなかに見たが,印象派は明るい輝きのなかに見たからである。したがって,写実的(と考えられる)色彩表現も,画家のものの見方によって変わってくる。どのように表現するかということと同時に,どのように見るかということが,画家たちの色彩の使用を大きく規定するのである。西欧の油絵の技法を受け入れた日本の近代絵画において,フォンタネージ の弟子たちを中心とした明治美術会と,黒田清輝を中心とする白馬会とは,ともに写実主義を基本理念として奉じていたが,手本とした西欧の範例が違っていたため,ものの見方が違っており,色彩表現においても,それぞれ〈脂(やに)派〉〈紫派〉と呼ばれるほどの相違を見せた。このようなものの見方は,画家の個性のみならず,社会的・文化的条件にもよる。日本の子どもや画家(例えば横山大観)は太陽を赤く描くが,西欧の子どもや画家(例えばゴッホ)は太陽を黄色く描く。それはまた,ものの見方の差である。

色の感覚的機能とは,色彩が外界の対応物や象徴体系によらずに,それ自体である感情や雰囲気を引き起こす働きをいう。日常生活においても,われわれは,暖色,寒色という言い方を用いるが,それは,ある種の色は,暖かさあるいは涼しさの感じを呼び起こすということである。色はそれ自体で感覚的な力を持っているといってもよい。洗面台で,水道の蛇口のお湯と水の区別に,赤と青の色を用いるのは,色のこの感覚的機能を利用したものである。このような感覚的な力は,近代になってから特に芸術家たちによって強く意識され,新しい色彩表現に向かわせた。ゴッホは〈赤と緑によって人間の恐ろしい情念を表現〉しようとしたし,スーラは,色の持つ陽気さ,悲しさを理論化して,自己の作品に応用した(《サーカス》等)。20世紀の表現主義や抽象芸術の色の使い方は,色彩のこの機能によるところが大きい。

これら3種類の色彩の機能は,むろん多かれ少なかれ互いに重なり合っている。画家は象徴的な意味で色彩を用いるときにも,その感覚的力を,たとえ無意識にもせよ考慮するであろう。さらに,純粋に装飾的効果も,当然配慮されるに違いない。特に,19世紀になって,ヘルムホルツ やシュブルール などの色彩研究が進んでからは,補色の意識的利用や色彩分割などによって,いっそう輝かしい豊かな効果を生み出すようになった。現代絵画に見られる色彩の解放も,そのような歴史的展開の上に成り立っているのである。光[美術] 高階 秀爾

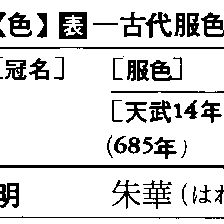

日本文化のなかの色 しばしば〈日本の色〉の代表として紫 ・赤 の2色が挙げられる。それはそれでいっこうに差し支えないが,紫好みや赤好みが国民性に根ざす日本人独特の色彩感覚だというふうに考えるとしたら,やはり大きな誤りとせざるを得ない。正しくは,国民性も民族的色感もそれぞれが置かれた文化環境のなかで〈関数〉として作りあげられるものであり,人類の能力や感受性にはじめから差異のあろうはずもないからである。日本人が昔から今日に及ぶまで紫および赤を〈色のなかの色〉として尊重したり愛着したりする本当の理由は,7~8世紀ごろ,日本に律令国家体制が確立したときに,中国の政治思想や宮廷儀式を直輸入し,色に関しても中国伝来の五色(五行 思想に基づいた正色で,青 が木・東・春を,赤 が火・南・夏を,黄 が土・中央・土用を,白 が金・西・秋を,黒 が水・北・冬を,それぞれあらわす)をもって最も基本的な色とする考え方を借用したことに求められなければならない。もちろん,それ以前に,草木染 を中心に具体的で雑多な色が日本列島先住民たちによって作られ用いられてきたことも確かであるが,色をどう観念するか,なんの色を尊きもの好ましきものと感ずるか,という問題が最初に日本人の意識にのぼったのは,律令受容に伴う中国の制度文化の咀嚼(そしやく)=消化の段階においてである。律令の〈衣服令(えぶくりよう)〉をみると,〈礼服(らいぶく)〉(大祀・大嘗・元日に着る儀式用の服),〈朝服(じようぶく)〉(朝廷で着る公事(くじ)用の服),〈制服(せいぶく)〉(無位の官人・庶人の着る服)が厳格に規定され,位階や身分の上下に従って使用する色が異なっていたのを知る。表の〈古代服色表〉は《日本書紀》《続日本紀(しよくにほんぎ)》所載記事をも併せ参考にしながら,4回の服色規定が一目瞭然にわかるようにしたものだが,これによって,紫が最高の位階を示し,以下,赤,緑,藍(青)の順になっていたことを知る。つまり,色そのものに尊卑の観念が抱かれていたのであり,この観念は,平安王朝に至っていっそう固定化されてゆく。紫は,本来ならば五つの正色に入らず,間色であるはずなのに,王朝貴族たちの〈あこがれの色〉として階級的観念を増幅し,文芸においても王朝美の頂点をみやびやかにいろどることとなった。ちなみに,紫が万人大衆の使用可能な色として〈禁色 (きんじき)〉の観念から解放されるのは,明治近代以後のことである。このように後づけてくると,日本人の紫好みをもって単純に国民性とか民族的傾向とかのあらわれと結論することの誤りは,もはや自明であろう。赤の場合も,律令制このかたの尊卑観念を無視しては,その〈日本人好み〉の色であることの説明づけにならないのはもちろんだが,しかし,明度も彩度も大きい赤が人を引きつけないと考えるのも無理である。《万葉集》の色名あるいは色物名を調査した伊原昭によると,〈赤系統が54例,黄系統1例,緑系統2例,青系統2例,紫系統3例,黒系統1例,白系統4例,色彩不詳5例となるようである。これらの用例の数から推量すると,赤系統の色彩が圧倒的であって,万葉の人たちは,目立つ華やかな色彩に対して“いろ”という概念をもったのではないかと考えられる〉(《万葉の色相》)という。それとは別に,邪馬台国の人々は朱丹(水銀系および鉄系統の顔料)で身体装飾をしていたらしいし,日本神話には神が〈丹塗矢(にぬりのや)〉に変身して美人の女陰を突いて妊娠させた話もあり,赤のもつ呪術的効力が久しく民族信仰のなかで信じられたことも忘れてはならないだろう。民族信仰といえば,赤に劣らず重要視されたのは白で,《古事記》上巻に〈赤玉(あかだま)は緒(お)さへ光れど白玉(しらたま)の君が装(よそい)し貴くありけり〉に見られるように,赤よりも白のほうに尊貴を感ずる例は,古代人の祭祀や宗教儀礼において白が神聖=清浄と観念されたことを証している。反対に,古代民族信仰において,黒は罪穢(つみけがれ)=不浄と考えられていた。

かくのごとく,日本人の色彩感覚は,中国から輸入され白鳳・天平・平安期宮廷貴族レベルで再生産された五行思想に基づく尊卑観念の記号化を太い一本の経糸(たていと)として形成され,緯糸(よこいと)として古い民族信仰的シンボリズムを配しながら,徐々に一枚の広布(ひろぬの)を織り上げていった,と解するのが,いちばん理に適(かな)う。その間,古代末期から中世にかけて武士を最前列とする庶民階級の勃興がみられ,木綿の普及や染色技術の開発も急ピッチで進められ,室町~戦国期にいわゆる〈武家型色彩時代〉を迎える。武士・庶民が用いる色彩の主流は藍(紺)・茶・黒・白となった。真の意味での〈日本の色〉は,これら実用生活に密着した質朴な色彩のほうかもしれない。斎藤 正二

色彩語彙 文化と言語の関係は文化人類学や意味論においてくりかえして議論されている重要な問題であるが,その議論においてしばしば色彩語彙がとりあげられる。そこでは,言語が異なれば認識の仕方も異なるという言語相対性説と,言語の違いを超えて人類に共通の認識があるという普遍性説の確執がみられる。たとえば,相対性説に立てば,日本語の赤という語彙と英語のredではその意味する内容は異なるということになる。日本語の基本的な色彩語彙は,白 ,黒 ,赤 ,青 の4色と考えられるが,この4色は2対の概念によって構成されている。すなわち,黒:赤=暗:明,白:青=顕:漠の2組である。暗い色を黒といい,明るい色を赤という。目立った色は白,漠とした色あるいは鈍い色は青というわけである(佐竹昭広説)。また,フィリピンのミンドロ島 に住むハヌノオ族 では,白,黒,赤,緑 が基本的な色彩語彙であり,日本語と同様に2対の概念によって構成されているが,その概念は異なっている。すなわち,黒:白=暗:明,赤:緑=乾:湿である(コンクリンH.C.Conklin)。ハヌノオ語では,赤は黄色や茶色をも含んだ色であり,日本語の赤とはかなり異なったものであると考えられる。このように,同じ赤,白といっても,言語ごとにその内容は異なるというのは確からしい。

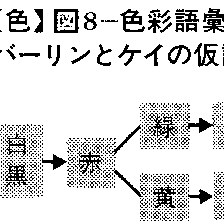

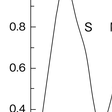

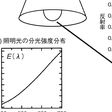

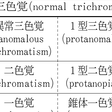

ところが,1969年,バーリンB.BerlinとケイP.Kayは,色彩語彙に普遍性があることを主張した。彼らは,すべての色彩語彙を扱うのではなく,いくつかの基準を設けて基礎色彩語彙というものを抽出し,合計98の言語について,その色彩語彙について調べた。彼らの研究は二つの内容からなりたっている。ひとつは,20の言語について,横軸に色相,縦軸に明度をとったカラーチャートの上にそれらの基礎色彩語彙の範囲とその中心点を記入させた。その結果,言語によって各色彩語彙のしめす色の範囲にはかなりの違いがあるが,その中心点(焦点)はほとんど一致するという結論を得た。そのことから,彼らは色彩語彙には,言語の違いを超えて同じ色をさししめすという普遍性のあることを主張した。さらに,78の言語については,文献から基礎色彩語彙を収集し,先の資料に加えて検討し,色彩語彙の出現の仕方にはある順序があり,その順序は進化の発展段階に対応するという仮説を提出した。その順序は図8のようなものである。

この仮説はかなり大胆なものであり,多くの研究者からさまざまの批判が投げかけられた。ひとつは中心点がよく一致するという彼らの説に対して,同じ資料を用いて,一致しないという説が提出された。いまひとつは,彼らのいう順序に違反する例がいくつも提出されたし,その順序が進化の発展段階と一致するという説には具体的な歴史的発展を例にとって,それほど単純でないことが示された。

後に,ケイの弟子のマクダニエル C.K.McDanielは,語彙化される色は,人間の生理学的な機構の反映であるとの説を提示した。すなわち,人間の眼というものは,白,黒を除くと赤,黄 ,青,緑の4色を基本的な色として知覚するようになっていて,他の色は,これら6色のいろいろの組合せからなると主張した。ケイとマクダニエルは,このことから先の進化の発展段階を図9のように書き直した。

彼らの主張するところは,サピア=ウォーフの仮説(言語が認識を規制する)の裏返しであり,〈認識(知覚)が言語を規制する〉ということにある。確かに,私たちの言語化の基礎にはこのような人類としての種に共通な生理学的なレベルでの認識があり,その認識は人類にとって普遍的であるという主張は十分に認められる。一方で,日本語やハヌノオ語でみられた意味論的分析も十分の説得力をもつ。すなわち,認識にはいろいろのレベルがあることを了解しなければならない。生理学的なレベルを基層として,異なったレベルに先の意味論的な認識があるのであろう。また,青は失恋,赤は怒りというような意味をもつレベルはさらに,当該の文化に密着したレベルの認識なのであろう。色彩語彙の議論はこうした認識の重層性を明らかにしたものであると考えられる。

なお,ケイとマクダニエルの修正された図式においても問題がないわけではない。特に,第Ⅵ段階と第Ⅶ段階において,混色の茶色のみを特別扱いする根拠はないように思われる。実際,チベット語においては,茶色よりも紫色の方が早く出現している(長野泰彦説)。おそらく,この段階は区別する必要はないものと思われる。認識人類学 吉田 集而

[名]

[名] [形動ナリ]

[形動ナリ] 1)色彩・色調・

1)色彩・色調・ 8㋒)恋人・愛人・情人・彼氏・彼・彼女・いい人・思い人・思い者・紐・情夫・男・間夫・間男・色男・男妾・燕・若い燕・情婦・女・妾・手掛け・二号・側室・

8㋒)恋人・愛人・情人・彼氏・彼・彼女・いい人・思い人・思い者・紐・情夫・男・間夫・間男・色男・男妾・燕・若い燕・情婦・女・妾・手掛け・二号・側室・ 〈ショク〉

〈ショク〉 〈シキ〉

〈シキ〉 〈いろ〉「色糸・色気/毛色・茶色・

〈いろ〉「色糸・色気/毛色・茶色・