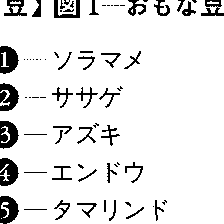

目次 豆類の特性 主要な豆類 豆類の調理 豆類と穀物 民俗,伝承 日本 ヨーロッパ マメ科Leguminosae(=Fabaceae ) 利用 マメ科の牧草の利用史 アルファルファ 類 クローバー 類 広く食用にされているマメ科植物の種子,あるいは若い果実の総称。また,転じて,コーヒー豆のように小さくて丸いものを豆と呼ぶことがある。

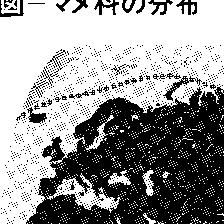

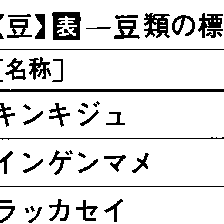

豆類の特性 マメ科の植物は,熱帯から寒帯まで,湿潤気候域から乾燥気候域まで広い範囲にわたって生育し,その生活型も70mをこえる高木から,低木,多年草や一年草,あるいはつる植物とさまざまである。しかし,そのような多様さにもかかわらず,マメ科植物の果実は1枚の心皮からなり,側膜胎座を有し,例外的なものを除くと乾果で,いわゆる豆果と呼ばれる独得の形をしている。この果実の形態から,マメ科はギリシア時代からまとまった植物群として認識されていた。また,種子はモダマやソラマメでも知られるように,被子植物の中では大きなものである。多数の小さな種子(多産多死)を生産する方向に進化したといわれる雑草のなかで比較しても,雑草性マメ科植物の種子は他の大部分の雑草よりも大型である。この種子が大型であるというマメ科の特性が,種子を食用にする人間にとって便利であっただろう。種子はまた,胚乳が退化し,かわりに発達した子葉に養分を貯蔵する。豆のこの養分は,人間が多く食用とするデンプンだけでなく,ダイズやラッカセイのように油脂やタンパク質を多く含む場合がある(表)。

マメ科植物の種子には,しばしば硬い種皮があるか,養分を貯蔵している子葉が硬質だったりし,また貯蔵物質の特性とも相まって,人間が,そのまま食べるには消化吸収のしにくいものになっている。そのため,もやし,豆腐,豆乳,納豆,みそなどの豆類の特殊な調理利用法が発達した。また種子だけでなく,若い未熟な豆のさやを野菜として利用したり,成熟したさやに含有される糖や有機酸を食用にするような利用法も発達した。エンドウやササゲ類のように栽培豆類として発達したものには,種子利用の品種と野菜的利用の品種との分化が著しい。このように多面的に利用されているのも,豆類の特徴とされよう。

主要な豆類 マメ科植物がいろいろな気候域に適応し,多様な生活形に分化した多数の種からなっていることに対応して,食用にする豆類にもいろいろなものがある。現在,マメ科植物で果実や種子が食用となるものは500種以上もの多数にのぼり,そのうちで栽培されている重要なものには次のようなものがある。

(1)熱帯の木本性豆類 熱帯域には多数の木本性マメ科植物が分化していて,果実や種子を食用とする種もまた多い。パーキア類(Parkia roxburgii など)は樹高30~40mにもなる高木が多いが,この長さ50cmに達する若い豆果はマレーシア地域で野菜とされる。中央アメリカ原産のキンキジュPithecellobium dulce は熱帯域に広く栽植されるが,その直径3~4cmもある円盤状の若い種子が食用とされるし,また成熟した果実も糖を含み食べられる。どちらもマレーからインドネシア にかけての村や,その近くに栽植され,利用されている。アフリカのサバンナ林域にはアカシア 属Acacia をはじめ多数のマメ科樹木が,分化しているが,それらのなかで食用とされるものがいくつかある。このサバンナ系のマメ科樹木で,インドや東南アジアに広く栽培されるものにタマリンド があり,しばしば街路樹や公園樹とされるが,インドでは重要な食用樹でもある。成熟した豆果のさやは,クエン酸や糖を含み,飲料やカレー料理に利用される。いずれも日本にはなじみのない豆類である。

(2)熱帯・亜熱帯起源の草本性豆類 熱帯系の栽培豆類は,乾燥地域原産のものが多い。南アメリカ原産のインゲンマメ はアフリカやインドでも主食的に利用される重要な豆類であるし,ボリビア原産のラッカセイ は,その高い脂肪含有量のため広く食用にされ,どちらも世界の各地で栽培されている。その他にも〈もやし〉に多用されるインド原産のリョクトウ ,若い豆果が野菜とされるアフリカ原産のササゲ類(ササゲ ,ヤッコササゲ,ジュウロクササゲ など)や,熱帯アジア原産のナタマメ やシカクマメPsophocarpus tetragonolobus (英名fourangled bean),それに加えて中央アメリカや南アメリカ原産のライマメPhaseolus lunatus (英名lima bean),ベニバナインゲン ,インド原産のヒヨコマメ やフジマメ ,アフリカ原産のキマメ など,多数の種が栽植され,利用されている。これら熱帯系の豆類のうちのいくつかは,温帯圏での夏作作物となっており,日本でも栽培されている。また,アフリカやインドでは,地方的に重要な豆類が他にも栽培されている。

(3)温帯系の豆類 温帯系の豆類にも重要なものがある。地中海域原産の二年生作物であるエンドウ とソラマメ は,どちらも冬作作物であるし,東アジア原産のダイズ やアズキ は夏作作物として栽培される。栽培の歴史の古いエンドウは種子を食用とする以外に,キヌサヤ系の野菜利用品種群が分化している。また観賞用の地中海域原産のルピナス (ルーピン)類にも豆が食用とされるものがある。

豆類の調理 豆類の種子が生食されることは,ほとんどない。それは豆の多くは,青くさい臭気があって,生食に適さないし,成熟した豆は硬くて調理しないと食べにくいことによるのであろう。またレンズマメやルピナス類のように青酸配糖体を含有していて,毒抜き処理をしないと有毒なものもある。

もっとも普通な豆の調理法は煮るか焼く(炒(い)る)という加熱法である。硬い豆をやわらかくするためには,煮る前に水につけてふやかし,そのうえで調理したり,砕いて小粒にしたうえで煮る,あるいは煮たものをさらに砕くというようなこと,また,発酵的な操作を経たうえで煮ることなどが通常は行われる。各種の豆を多用するインドのカレー料理には,このような豆を煮る調理体系が発達している。日本で和菓子に使用される〈あん〉は,煮た豆をさらにつき砕くという高度な調理加工を行って食用にする例といえよう。

〈炒る〉ことは,もともと硬い豆をさらに硬くするために,油脂含有率の高いラッカセイやダイズ以外では,あまり見られない。両種でも,炒ったものをさらに粉砕して食べやすくしている。ピーナッツバター や〈きな粉〉がそうである。

こういった調理法をさらに進め,液体状にして飲料にすることもある。タマリンドの熟果の利用は,その単純な例であるが,ダイズを豆乳として利用するのは,その代表例である。豆乳と同じ方法ですりつぶしたダイズの搾り汁ににがりを加え,タンパク質を塩析して固め食用にするのが中国で始められた豆腐で,この豆腐からはさらに油あげ,高野豆腐などの二次製品が作られる。このように高度に豆が加工されると,もとの豆のおもかげは残っていない。

消化吸収しやすい形に豆を調理加工する特徴的な方法としては,他に〈もやし〉と,みそ,納豆,しょうゆなどの微生物による発酵を利用したものとがある。もやしは,種子の吸水による組織の膨潤と貯蔵養分の発芽過程における自己消化作用が利用されるし,納豆は,納豆菌による発酵的な消化作用が利用される。

食品としての豆類は未熟な状態でも利用される。野菜としてのササゲ類,キヌサヤエンドウ,シカクマメ,ナタマメはもちろん,グリーンピース (エンドウ)や枝豆(ダイズ),於多福(おたふく)(ソラマメ)などは,種子が完熟して硬くなる前に食用に供される。

豆類と穀物 豆類は,植物性食品としては著しく高いタンパク質含有量を示し,ダイズやラッカセイのように高い脂肪含有量を示すものもあるので,穀類やいも類と異なり,豆を多食する食事の栄養バランスは良い。このような食品特性をもつ豆類の栽培は,デンプン(炭水化物)を主成分とする穀類の栽培との組合せの下で始まった。ムギ類とエンドウやソラマメ,トウモロコシ とインゲンマメやライマメ,モロコシとササゲ類,イネとリョクトウやアズキなどはその代表的な例であろうし,栽培の起源が明確にされていないダイズも,中国東北部でのアワやモロコシ栽培と組み合わされたものである可能性が高い。穀物栽培との結びつきは,栄養的なバランスの問題だけでなく,豆類の調理システムには,加熱するための容器の存在が不可欠であり,そのような技術段階に達するには,穀物栽培の開始が関係していることが知られている。それ以前には,豆類は人類にとって利用の困難な食料源であっただろう。堀田 満

民俗,伝承 日本 豆類は稲,麦,粟(あわ),稗(ひえ)などとともに古くから基本的な作物とされ,記紀の穀物起源神話にも登場し,《和名抄》には烏豆(くろまめ),野豆(のらまめ),藊豆(あじまめ)など多数の豆類が記されている。豆は食糧や調味料の原料となり,栽培や収穫調整に比較的手間がかからず保存もきくうえ,地力維持にも役立つことから金肥や化学肥料が使われる前は重要な畑作物とされ,田にあぜ豆として作られることもあった。ことに大豆は直接煮て食べるほか,みそ,しょうゆ,豆腐,納豆,きな粉等の調味料や加工食品とされ,日本人の重要なタンパク源であった。豆はその穀霊の呪力で魔よけをしたり,また撫物として穢(けがれ)や病気を払うのによく用いられる。また豆はマメ(健康)に通じるところから,正月の縁起物にもされ,節分の豆で天気占いをしたり,同齢者の死に際しては耳ふさぎとして使うこともある。5月1日を豆炒り朔日,9月の十三夜を豆名月といい,12月9日の大黒様の年取りには多数の豆料理を作って供える風がある。他方,小豆(あずき)は色が赤いため,赤飯,小豆粥,ぼた餅などハレの日の食品に用いられるほか,疱瘡よけや魔よけにも使われる。十日夜には,子どもたちがわら鉄砲で地面を打ちながら,〈十日夜(とおかんや),十日夜のわら鉄砲,大豆も小豆もよく実れ〉と唱え,大豆や小豆の予祝をする風習もかつては各地でみられた。飯島 吉晴

ヨーロッパ 香りの強い花を咲かせる他の植物と同様に豆は,古代から死者や亡霊と結びつけられた。ピタゴラス は豆に祖先の霊が宿っていると信じ,けっして食べようとしなかったといわれ,魔術を用いたかどで命をねらわれたときにも豆畑を横断して逃げることをためらったため,捕らえられて死んだとも伝えられる。またギリシアでは,犠牲の獣を選ぶのに黒い豆を引く籤(くじ)を用い,また役人選挙においても賛成者は白,反対者は黒い豆を投じたという。他方,古代ローマではこれを背中越しに投げれば亡霊からのがれうると信じられ,のちには魔女よけにもなった。ただし魔女のほうきは豆の木の小枝を束ねて作るという伝承も一方にはある。中世以降も豆の魔力に関する俗信は多く,豆畑で眠れば悪夢にさいなまれ,開花期には事故が多発するとして特に炭鉱夫に嫌われたという。

イギリスでは十二夜Twelfth nightの余興に〈豆の王祭Bean-king's Festival〉が行われた。インゲンマメとエンドウマメを1粒ずつ入れたケーキを切って配り,インゲンが当たった人は王,エンドウなら女王として宴会の主役になる遊びで,シェークスピア の《十二夜》にも描かれている。また〈ジャックと豆の木〉の話においては,豆の木は生命の樹 ないし天国への階梯を象徴すると考えられる。俗に,ぬかりがないことをknow how many beans make five(〈豆がいくつで5粒になるかを知っている〉の意)というのは,〈豆がいくつで5粒になるか〉-〈答えは5粒〉といった問答遊びに由来する。花言葉はピタゴラスの故事から〈不死と輪廻〉,また〈魔術と神秘〉など。荒俣 宏

マメ科Leguminosae(=Fabaceae) 双子葉植物,約650属1万8000種を含み,種子植物の中でキク科,ラン科に次ぐ大きな科で,バラ科に類縁がある。

直立性またはつる性の木本や草本で,多くの種類に根粒があるマメ科植物は根粒中の根粒菌が固定する空中窒素を養分として生育する。葉は互生し,基本的に複葉で,托葉がある。葉柄,小葉柄,小葉の基部に葉枕(ようちん)があり,光や温度の変化,機械的刺激を受けると葉を運動させる。花序は基本的には総状花序で,それが変形した円錐花序や頭状花序もある。花はふつう両性花。萼片は5枚,基部で合着して萼筒をつくる。花弁は5枚で,離生する。おしべは基本的には10本,めしべは1個で1枚の心皮からつくられている。子房は上位,1室で多くは2個以上の胚珠を入れる。果実は豆果とよばれ,果皮とそれに包まれた種子よりなる。豆果が熟すと果皮は2片に裂開することが多いが,まったく裂開しないものもあり,その中には1個の種子を含む部分ごとに折れて分離するものがある。種子は外側に2枚の種皮があり,内側に胚がある。胚は大部分が養分を蓄えた2枚の子葉からなり,多くは胚乳を欠く。

利用 マメ科は種子植物のなかで最も多くかつ多様な有用植物を含んでいる。そのうち食用となる重要な豆類については前述したが,このほかに肥大した根を食用とするクズ やクズイモ も含まれる。ここでは食用以外の利用について述べる。豆類を産出するマメ科植物は窒素固定を行う根粒菌の共生による根粒を有している。そのため土壌中の窒素分が少ないやせた土地でもよく生育するものも多く,シロクローバー (シロツメクサ ),アカクローバー (アカツメクサ ),ウマゴヤシ など草本性の種では,牧草として広く利用されるものが多い。マメ科の牧草は土地を肥沃にするだけでなく,タンパク質やアミノ酸の含有量も高いため良好な家畜飼料になる。また,生育したマメ科植物を土壌中にすきこんだり(緑肥),堆肥を作ることも広く行われ,日本のレンゲソウ はその典型的な例である。

マメ科植物は種々の配糖体を有していたり,窒素を含有する化合物であるアミン類を含有するものが多く,これらは特有の生理活性を示し,薬用植物にされるものも多い。薬用植物の多くがアルカロイド類の作用を利用しているのに対して,マメ科植物は特異な生理活性作用を有している化合物を利用している点が特徴的で注目される。薬の原料あるいは生薬(しようやく)として用いられるほかに,民間薬としても広く利用され,おもなものにカンゾウ ,ハブソウ,エビスグサ ,センナ ,アラビアゴムノキ,サイカチ ,エンジュ などがある。デリス は農業用殺虫剤として熱帯地方で広く用いられ,魚をとることにも用いる。また染用としてロッグウッド ,キアイ(インジゴ ),ナンバンコマツナギ などが利用された。熱帯の木本マメ科植物では,木材としての利用も広くみられる。シタン ,スオウ ,タガヤサン は硬くて美しい材質の優秀な有用材である。街路樹は熱帯地方ではホウオウボク ,タマリンド,ソウシジュなど数多くの高木が用いられており,日本ではエンジュ,イヌエンジュ ,ニセアカシア ,デイコ 類が植えられている。ハギ 類やクズは道路,堤防などの土止め,ニセアカシアやイタチハギは砂防用に用いられている。観賞用とされる種類は多いが,日本ではハギ類,フジ ,ニワフジ ,スイートピー ,エニシダ ,ハナズオウ ,ルピナスなどが代表的なものである。トウアズキ の種子はビーズとして装身具に用いられる。特殊なものではムユウジュ (無憂樹)は仏教の聖木とされる。クズやフジのつるのように繊維として利用される例もある。このほかにもマメ科の多くの種が世界各地で広く利用されている。大橋 広好

マメ科の牧草の利用史 豆類は,ヨーロッパにおいてもアジアにおいても,早くから穀物の一部として作られ,人間の食糧や家畜の飼料に供された。もちろん,人間の食糧としては米や麦に比べて,つねに副次的な地位にとどまったが,家畜の飼料としてはきわめて重要な地位を占めている。

豆類の牧草にはクローバー 類とアルファルファ (ルーサン)類とがあり,前者は中性あるいは微酸性,後者はアルカリ性の土壌に適している。したがって,後者は西南アジア や地中海地方のような乾燥地帯に,前者は北ヨーロッパや東アジアのような湿潤地帯に広く分布している。

アルファルファ類 アルファルファは,西南アジア原産とされている。歴史的に有名なエピソードは,前2世紀,前漢の武帝のとき,中央アジアに住む匈奴(きようど)を東西から挟み撃ちにするため,月氏国へ派遣された張騫(ちようけん)が月氏国からもちかえったものの中に,アルファルファがあったことである。アルファルファは中国名で苜蓿(もくしゆく)といわれ,西南アジアと同じく乾燥地帯である中国北部に,その後長く栽培された。もちろん,家畜とくに馬の飼料としてであるが,ときに人間の食糧にもなった。この苜蓿は,いつのころか日本に伝わり,不思議なことに,日本でも最も湿潤な山陰地方で明治時代まで栽培されていた。

クローバー類 北ヨーロッパ農業に最も大きな影響を与えたのはクローバーとくにアカクローバーである。日本農業の主要な肥料が最近まで人間の糞尿であったように,ヨーロッパの農業の主要な肥料は最近まで家畜の糞尿であった。したがって農業生産力を高めるためには,厩肥(きゆうひ)の増産→家畜頭数の増加→飼料の増産が必要であった。北ヨーロッパでは,初めはもっぱら野草を飼料としていたが,やがて耕地でアカクローバーを栽培するようになった。それは,すでに14世紀に北イタリアやフランドル(今日のベルギーの沿海地方)で開始された。この両地方は,ともにルネサンス の中心で,東西の交易と毛織物工業 によって大都市が発達し,当時のヨーロッパで人口の最も稠密(ちゆうみつ)な地方であった。次いで,ドイツ最古の農書であるヘレスバハConrad Heresbach の書《Rei rusticae libri quattuor》(1570)は,ケルン近郊で,耕地にクローバーが栽培され,家畜の飼料とされていることを記述している。この本は7年後,ゴージュBarnabe Googeにより英訳され,イギリスで刊行された(1577)。イギリスには,元来,すぐれたマメ科牧草はなかった。この本によって,実物よりも先に,まず知識としてクローバーが紹介されたのである。初めて実物が入ったのは,関税の帳簿によれば1620年であるが,実際には,もう少し早く入ったものと思われる。そして約1世紀後の18世紀初めには,各地の物価表にクローバーの種子が記載されているところからみて,ほぼこのころに一般に普及しおわったと考えられる。

当時の栽培方法は,次のようであった。春,大麦とともに混播され,夏に大麦が刈り取られると,あとクローバー畑となる。そして,そのまま翌年まで続けられる。クローバーの数量は2年目が最大である。当時は,一般に3年に1度,耕地は休閑されたのであるが(三圃制 ),この場合は休閑地がクローバー畑となるので,本来の休閑地(黒い休閑地)に対して,〈緑の休閑地〉といわれた。また,牧草は,それまでもっぱら野草が用いられていたから,耕地で栽培されるクローバーは〈栽培牧草artificial grass〉,またクローバー畑は〈栽培牧草地artificial grass-land〉とよばれた。フランスの造船技師モンソーDuhamel de Monceauは,18世紀前半,当時,造船では世界一であったイギリスに,造船技術を習うために留学したが,やがて彼の興味は,造船よりも栽培牧草に移り,結局,その研究に打ち込んで,帰国後,はじめてフランスに栽培牧草を伝えた。こうして,フランスでは,18世紀の中ごろから栽培牧草地prairie artificielが広まることになった。ドイツではシューバルトJohan Christian Schubartの力が大きい。1734年,ザクセンの織布業の子どもに生まれ,イギリスの旅行で栽培牧草を知った。ザクセンの荘園を購入し,そこで栽培牧草の実験を行って成功し,その執筆した多くの論文や書簡とともに,ドイツ語圏における栽培牧草の普及に貢献した。その功績によって,18世紀の末,神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世から〈神聖ローマ帝国クローバー畑の騎士〉という称号を与えられた。

一方,東アジアや東南アジアにおいては,家畜が農業においてヨーロッパほど重要性をもたないことと,湿潤な気候とによって,ヨーロッパにおけるほど,栽培牧草は重要視されなかった。飯沼 二郎

[名]

[名] [接頭]名詞に付く。

[接頭]名詞に付く。 〈トウ〉

〈トウ〉 〈ズ〉

〈ズ〉 〈まめ〉「豆粒/枝豆・黒豆・血豆・煮豆・

〈まめ〉「豆粒/枝豆・黒豆・血豆・煮豆・

(叔にあたる)が現れる。前7世紀ころまで中南部で雲貴高原原産の黒いダイズが栽培され、北方系の黄色いダイズは春秋時代に斉(せい)の桓公(かんこう)が中原(ちゅうげん)に伝えたといわれる。

(叔にあたる)が現れる。前7世紀ころまで中南部で雲貴高原原産の黒いダイズが栽培され、北方系の黄色いダイズは春秋時代に斉(せい)の桓公(かんこう)が中原(ちゅうげん)に伝えたといわれる。