この言葉は2通りの意味で使われる。一つは車輪wheelの意味,もう一つは車輪で動く乗物一般,つまり車両vehicleの意味である。

車輪の歴史

車輪は回転運動装置のうちでは最も代表的なもので,その発達はろくろ,旋盤,ドリル,水車,風車などの歴史と密接なかかわりをもっていたと思われる。車輪の起源については明らかではないが,ローラー(ころ)から発展したとする説がかなり有力である。そしてこのローラーの着想は,細長い丸棒を手のひらで押したり引いたりして回転させたことに由来するとみられている。ローラーは,すでに先史時代から地面で大きな岩石や重い材木などの荷物を運ぶために使われていた。ところが,荷物とローラーとの摩擦を減らすために,底の平らなすべすべした荷台を荷物の下に敷き,しかも運搬中にローラーを取り替えるめんどうを省こうという考えが起こったとき,今日の荷車の原型が生まれた。この原型では,たぶん,平らな荷台の底の両側に1対ずつか2対ずつの木釘を打ち付け,1対の木釘の間に1本のローラーを差し込んだであろう。この場合,荷物とローラーとの摩擦は確かになくなるが,荷台とローラーとの摩擦は以前よりも大きくなり,ローラーのすり減りも増して,それだけ使う人力も大きくなる。そこで,才覚のある人々が1対の短いローラー(円板)の中心を通る1本の軸棒を差しこむような実験を幾度も繰り返したあげく,ついに円板状の車輪を発明して,それを荷台に取り付けて今日の二輪車また四輪車の祖先が生まれたにちがいない。

したがって最初の車輪は,太い丸太を輪切りにした一枚板の中実車輪で,前3000年ころにはオリエントなど古い地域で使われたと思われる。しかし本格的な中実車輪は,前2500年ころのメソポタミアにみられるもので,3枚板を横木でつなぎ合わせて1個の中実車輪をつくったものである。これは,太い材木が入手しにくい地方などではやむをえなかっただろう。この場合,中央の板は外側の2枚の板よりも大きく,その中心は轂(こしき)を差し込んでいるので盛り上がっていた。そのころの車輪は,一般に直径0.5mくらいのものが多かった。

やがて,この中実車輪は,傾斜路などで滑らぬように輪縁をはめたものが多くなった。そして初めは車軸と車輪がいっしょに回ったのだろうが,少なくともギリシア時代からは,明らかに車軸が固定されるようになった。なお,車体を回しやすくするための旋回車軸は,古代ケルト人(前1世紀以前)が発達させたといわれる。

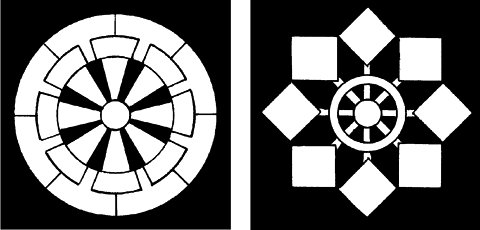

中実車輪は,堅固だったから荷物運搬用に長く使用された。しかし軽くてスピードや機動性を発揮させる必要から,前2000年ころからスポーク(輻(や))のある車輪がオリエント全体にわたって製作されるようになったらしい。このスポーク車輪は,少なくとも車軸の穴のついた轂,スポークのための軸受,4本または6本,8本などのスポーク,それに輪縁とからなっていた。円形の輪縁は幾本かの木片をつなぎ合わせてつくられたが,1本の細長い木を加熱して曲げてつくることもあった。初期のスポーク車輪は,一般に戦車に使用され,馬が引くためにスピードは出たが,がんじょうでなかったので,それほどの成果は上がらなかった。

車両の歴史

ヨーロッパ

古代で車が目覚ましく活躍したのは,戦車である。最も注目すべき事件は,前1700年ころ,ヒクソスが馬の引っぱる戦車に乗ってエジプトに進入し,エジプトを100年あまり支配したことである。今日,最古の戦車の形を残しているのは,エジプトの前15世紀の浮彫である。それによると,車体は枝編細工の軽いもので,背面は素通しになり,前面は泥よけがついている。戦車を引っぱるのは1対の馬で,それに軛(くびき)がかけられている。この軛は,畑で牛が〈すき〉を引くときなどに使われる軛と似ているために,馬の牽引力が十分に出せなかった。この馬に不適な軛は,ギリシアやローマでもそのまま使われたため,手綱をしぼればしぼるほど,馬の首を絞めて馬本来のスピードが出せなかった。この馬の軛が廃されて馬の牽引力を十分に引き出せる首環が現れたのは,ヨーロッパ中世の13世紀ころであった。また,耕地を開墾するために牛で有輪の〈すき〉を引かせたのも,中世の10世紀ころであった。以後の重要な改良として,産業革命期にボールベアリングの発明,19世紀に空気入りタイヤの発明がある。

執筆者:平田 寛

中国

中国の車は,伝説によると夏王朝の車正(車担当官)であった奚仲(けいちゆう)がつくったとか,黄帝がつくったとかといわれている。実際は殷時代から存在していたことが,安陽小屯(河南省安陽市郊外)から発掘された殷時代の車馬坑(馬車遺跡)から明らかである。殷から戦国時代にかけては,二つの車輪に1本の轅(ながえ),その両側に1対の馬をつなぐ馬車が一般であり,それは戦車としての機能を果たしていた。出土の車馬坑などからみると,当時の軍隊は戦車5両で一隊を形成し,1両につき戦車兵3人,歩兵5人がつき,5両で計40人からなる編成をもち,それが軍隊の中核でもあった。車馬具については,西周時代初期から青銅製の車馬具が急速に発達し,戦国時代になると車馬具の多様化・華美化が頂点に達する。西安市郊外の張家坡から出土した西周の車馬坑をはじめとして各地から発掘されている春秋・戦国期の車馬遺跡はそれを如実に物語る。この車馬具の発達は,馬車が戦車としてのほかに社会的身分の象徴としての機能をもっていたからでもある。戦車戦の時代は春秋時代末期で終わり,以後は騎馬戦へと戦争の形態は変化するが,それに伴って馬車のもつ役割も社会的地位の象徴という面がより強くなる。そしてその誇示として生じてきたのが車馬行列である。

漢時代には,人の乗る車は馬車,荷物車としては牛車が使用されるが,馬車については前代と異なり,2本の轅の間に1頭の馬をつける形が現れる。1本の轅の車は,轅の両側に位置する馬の首にかけた革具が車軸に結ばれ,馬は常に首を絞められながら走らねばならなかったのに対し,2本の轅の車は,近代と同じ方式で馬の肩をめぐる革によって体重をかけながら全力で車を引くことができる。能率的な2本轅の馬車は前漢後半には1本轅の車をしのぎ,後漢時代において墓壁を飾る画像石に多くみえる車馬行列の車は,すべて新式の2本轅の馬車である。この画像石に描かれた車馬行列は,墓の主人の生前の晴姿を描いたものであり,社会的地位を誇示する記念写真的なものともいえる。

後漢時代の画像石から車馬行列の編成を復元すると次のようになる。まず主人の乗る車〈主車〉の前には,先頭から〈先駆〉〈導〉〈前駆〉の三つの部隊が位置する。〈先駆〉は,先頭に立つ歩卒(伍伯)を前に,騎士(導騎),兵車と続く。兵車はもとは字のごとく武器を載せた戦車であるが,後漢時代になると鼓などの楽器,さらには楽人も乗せている。戦車戦の衰退後,車馬行列が社会的地位の誇示といった意味に変化する証左にほかならない。〈導〉を受け持つ隊には,文官・武官の乗る車(導軺車(どうしようしや))が位置する。〈主車〉の直前の〈前駆〉には,前から騎吏・伍伯と続き,これらは人ばらいをして〈主車〉の警備にあたる騎士・歩卒である。〈主車〉の後方には,騎士(従騎)がいて,それに従軺車(じゆうしようしや)(主人の秘書官などが乗る),従輧車(じゆうへいしや)(主人の夫人などの女性が乗る),従輜車(じゆうししや)(戦争では軍需物を載せるが,実際は車行にあたっての必要品を積む)などが続く。以上は中小編成の行列であり,それが大編成となると,人員・車数がふえたり二重構成になったりするが,基本的な形は例に挙げたものと変わらない。編成の規模は,主人の社会的身分の高さに応ずるものであるが,それぞれの乗る車および用いる車馬具・装飾の文様・蓋(車の屋根)の素材・文様等々は,身分に従って詳細な規定が設けられている。歴代王朝の歴史書〈正史〉には,制度に関する記載部分〈志〉があり,そこに〈輿服志(よふくし)〉という項目がある。身分に応じた車馬に関する規定は,この〈輿服志〉にみえる。

以上は,馬に引かせ,車馬行列に参加する車であるが,このほかに牛に引かせ荷物を載せる車〈大車〉,人が引く車〈輩車〉,荷物を運ぶための手押しの一輪車〈鹿車〉,他の動物たとえば羊などに引かせた車〈羊車〉,猛獣を閉じ込めたり罪人を監禁するための車〈檻車〉などがあり,後漢の劉熙(りゆうき)の著した字書《釈名(しやくみよう)》に説明がある。ただ文献にみえる車の種類が考古遺物,画像石にみえる車のどれに相当するかは,諸説に分かれて完全には一致していないのが現状である。

→馬 →繫駕法 →戦車 →馬車

執筆者:冨谷 至

日本古代

車はその目的により,人が乗用するものと,物資を運搬するものとに大別される。乗用の車については《日本書紀》履中5年10月条に車持君・車持部がみえるが,この部は天皇の乗輿(じようよ)をつくったらしい(《新撰姓氏録》左京皇別,車持公)。儀制令に天子の代名詞として乗輿とともに車駕(きよが)がみえる。これは行幸の際の天子の乗物であるが,日本では車の字を用いても実際は輿であり,人力で担がれたものである。平安時代になると多くの種類の車がつくられ,皇族・貴族等が乗るようになった。車には牛に引かせる牛車(ぎつしや)と,人の引く輦車(れんしや)/(てぐるま)とがある。牛車は人の乗る屋形,輪,車の前に長く伸びる轅,牛につける軛等から成る。その種類は多く,殿上人・公卿らが通常用いる網代(あじろ)車は,竹やヒノキの網代で屋形を包んだものである。屋根を唐庇(からびさし)(寝殿造の広庇)につくった唐庇車(唐車ともいう)は最上の牛車で,上皇・皇后・東宮・親王や摂政・関白等がハレのときに用いた。その他,檳榔毛(びろうげ)車・青糸毛車・赤糸毛車等があり,人の貴賤,乗用の場合等に応じて用いた。また,とくに牛車宣旨を被った人のみが宮城門から宮門までの間乗る輦車は,車の前後に出た轅に腰をそえて人が引くものである。政府はたびたび華美の傾向や乗用を禁じたが,十分な効果はなかった。

一方,物資運搬用の車の使用の実例は奈良時代から明らかになる。《正倉院文書》によると,木材・瓦等の建築資材や,米・薪・野菜等の重量物を車で運搬していたことがわかる。車は重量物を大量に運ぶことができるため有利な運搬手段ではあるが,その使用は京畿内およびその近辺地域に限られていた。それは路橋の整備状況に規定されたものである。また車の使用にあたってはその多くが雇用形態をとり,車を所有し雇用に応じる階層が前記の場所に存在していたことがうかがわれる。彼らは9世紀には〈賃車之徒〉と呼ばれるようになった。動力は人力が多く,牛も用いられた。長岡京の発掘調査で車の轍跡と牛の蹄跡が発見されており,同京造営のために牛車が用いられたことが確認されている。政府はいく度か車載法という,車の荷重制限量の規定を出して規制を加えた。

執筆者:館野 和己

日本中世

車は中世においても使用されることは比較的少なく,車力による輸送業者車借(しやしやく)あるいは借車の活動も,馬借に比べれば格段の低調である。室町初めの《庭訓往来》に,〈鳥羽・白河の車借〉とあるように,車借の活動は,おもに京都や奈良とその外港との間の短い区間に限られていたようである。淀および鳥羽から京まで積荷に対し10分の1の車賃の例がある。車には人車と牛車(ぎゆうしや)があり,馬車はみられない。応永(1394-1428)のころ京都東寺南口関の公事銭は,商人2銭,馬3銭,車10銭で,車の関税は商人の5倍,馬の3倍である。これはだいたい積載量を反映したと思われるが,この車はおそらく人車であろう。このように京都市内などでは人車も多かったようであるが,本格的な輸送手段としての車は牛車で,とくに木材輸送等には欠かせず,牛車こそは陸上輸送手段の王者であった。1442年(嘉吉2)東福寺が美濃山よりの造営材木を大津から京に運んだ牛車の輸送量は,船(琵琶湖船)の2分の1にあたり,馬の20倍に相当した。

輸送用のほか乗用としての牛車は,公卿貴族以外に僧侶等の間でも,まま用いられているが,古代に比べればその重要性は低かったようである。

執筆者:新城 常三

日本近世

近世に入っても牛車(ぎつしや)は公家社会では用いられるが,広く用いられるのは荷物運搬用の牛車(ぎゆうしや)である。これよりもさらに数の多いのは人力用の荷車である。明治に入ると新しく乗用の人力車も登場し,荷車は全国に普及するが,それでも東京・大阪周辺に最も早く,多く存在した。近世には江戸の大八車と大坂のべか車が著名である。

大八車は車台の長さ8尺,幅2尺5寸で,台の長さによって大七,大六などという名もあった。積載量は150貫から200貫に及び,その普及は江戸の牛車衰退の原因となった。車輪は木製で輻(や)を備え,牛車と同様の構造である。べか車は車台・車輪ともに板製であり,大八車より幅も狭かった。後期には積載量も30貫に制限された。伝馬方・上荷茶船仲間と運送の権利を争う立場にあったことから,べか車を引いて橋を渡ることが禁じられたこともある。

執筆者:古島 敏雄

シンボリズム

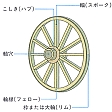

車,車輪ないし輪をかたどった図形は,円,十字,マンジなどと並ぶ最も古い普遍的な象徴表現の一つと考えられ,旧石器時代の洞穴に,おそらく呪力的・宗教的な意味をもつものとして描かれているのが発見されている。これらは天体の運行を示す太陽とかかわる図形で,生命,宇宙,完全,中心,循環,永遠,光明などを表したものと思われる。太陽は,ラテン語では〈鳥輪rota altivolans〉と呼ばれ,北欧神話の〈エッダ〉では〈美輪fagravel〉,ケルト人の間では〈光輪roth fail〉と呼ばれ,いずれも円形または車輪の形で表されていたし,円盤はギリシアの太陽神ヘリオスや,インドの太陽神ビシュヌの持物であった。さらに西ロシア,バルカン,中央ヨーロッパなどから出土する新石器時代の女神像には,渦巻,十字,波形などとともに車輪が印されていることがあり,これらは女性の胸や腰の丸みともかかわる図形で,地母神的な大地の生産力を表し,豊饒(ほうじよう)や再生の象徴であったとされている。天体や太陽とかかわるものは,現在でもヨーロッパ全般に残されている夏至の慣習で,かがり火をたいて火炎の輪をつくり,空中に投げたり,坂から転がしたりするが,これはJ.G.フレーザーによれば,浄化を意味するものである。

車の呪力的効果を引き出す道具としては,ギリシアの魔法の輪イユンクスが知られていたが,より積極的に霊的・呪力的な力を招くために回転させる円形または円筒形のものがフランスのブルターニュ地方にもみられる。東洋では最もよく知られているものに,北インドやチベットで使われている祈禱輪胴がある。中には紙に書かれた祈禱文が入っていて,小型のものは銀製の取っ手がつき,卓上に置いたり手に持ったりして,短い呪文とともに回転させる。吉祥を祈るときには太陽の運行と同じ方向に回すが,葬式などのときには逆に回す。チベットでみられる大型のものは極彩色の木製で,手で押して,ときには数人の人によって回される。同様なものは中国や日本にもあり,これを回すことで,中に収蔵されている全経典を読むことと同じ功徳があると考えられている。また日本の神社・仏閣などには,金属製の環や鈴がついていて,幸運を祈ってひもを引くと,音がして回るものもあるが,これは音によって神霊や仏を招く意味をもつものであろう。

仏典やジャイナ経典で高い位置を占めるインドの転輪王(チャクラバルティラージャ)は,この世界を統治する大帝王であり,仏教圏では,車輪は輪廻転生する人間の苦の世界を表したり,そこから解脱(げだつ)する道を示すときに用いた。釈迦の最初の説法は初転法輪と呼ばれ,初期には釈迦の像の代りに法輪が使われた。円形の図形である曼荼羅ともかかわり,東洋では車は最終的に解脱,完成,到達を示す象徴である。

執筆者:秋山 さと子

〈シャ〉

〈シャ〉 〈くるま(ぐるま)〉「車

〈くるま(ぐるま)〉「車 [名]

[名] [接尾]助数詞。車両などを数えるのに用いる。「貨車五

[接尾]助数詞。車両などを数えるのに用いる。「貨車五