精選版 日本国語大辞典 「水車」の意味・読み・例文・類語

みず‐ぐるま みづ‥【水車】

すい‐しゃ【水車】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

水の流れを利用して、羽根車を回転させ、機械的動力を得る原動機。

水車は、すでに紀元前から使われている。古くから種々の型があり、水車の軸受が縦(たて)型のもの、横型のものがある。水をかける方法も時代とともにさまざまに考えられてきたが、大きく、上射式(水車の上から水をかける)、中射式(水車の中ほどから水をかける)、下射式(水の流れに水車を入れるだけ)の三つの型式に区別される。

水車の起源がどこであるかはさだかでない。西アジア近辺で穀物を粉にする石臼(いしうす)を回すことに使ったのが最初ではないかといわれている。それがヨーロッパに伝わり中世に発達した。アラビア人はティグリス川に平底船を浮かべ、それに下射式水車を取り付けて、粉搗(こなつ)き工場・製紙工場などに動力を供給していたという。ルネサンス期になると水車は飛躍的に発達する。たとえば、鉱山冶金(やきん)書の『デ・レ・メタリカ』をみても、その発達ぶりをかいまみることができる。直径11メートルもの大型の水車が鉱山の排水のために使われた記録が残っている。さらには、鉱石粉砕機・冶金炉用のふいごの動力源などとして広く使われるようになった。

1682年、フランスのセーヌ川に、直径約8メートルの水車を13台使った水力装置が組み立てられ、235台のポンプを動かして163メートルの高さまで水をあげたという。水車は、マニュファクチュア時代の主要な原動機であり、自然力によって動かされる労働用具の普及に大きく貢献した。1759年、スミートンは風車・水車について研究し、水車の場合は上射式がもっとも効率的であることを報告した。さらに、18世紀ごろには、イギリスで溶鉱炉の送風用のふいごを動かすための動力源としても使われるようになり、アークライトは紡績機械の動力源として水車を利用している。しかし、このころから蒸気機関の研究も盛んになり、原動機としての蒸気機関もこのすぐ後に登場してくる。そして、この蒸気機関が発達するとともに、水車は徐々に蒸気機関にとってかわられた。水車の発達は、機械技術の発展に大きく貢献し、歯車、軸、軸受、クランク、リンク装置などの発達を促してきた。

[雀部 晶・木下 忠]

日本に水車が伝わったのは、610年(推古天皇18)のころといわれている。『日本書紀』には、高句麗(こうくり)の僧曇徴(どんちょう)が碾磑(てんがい)(みずうす)をつくったという記録がある。しかし、これがどのような姿・形をしていたかはさだかでない。

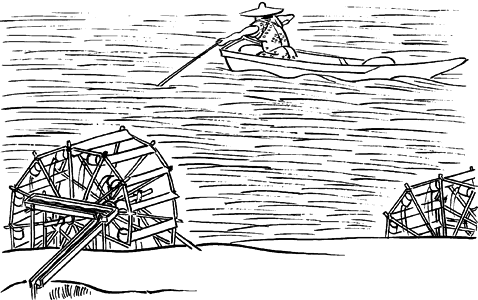

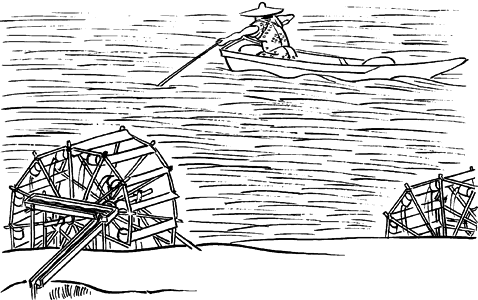

日本では、灌漑(かんがい)のための揚水用の水車が奨励され普及した。たとえば絵巻『石山寺縁起』にも、水車を使って水田に水を入れるシステムが描かれている。水車が本格的に精米用に使われるようになったのは、江戸時代中期になってからである。伊丹(いたみ)の酒造業の精米は、18世紀初頭は人力が中心であったが、すぐに水車が使われ始めた。一方、水の利用をめぐってのトラブルも多く、そのために水車の発達が遅れた地域もあったとみられる。1744年(延享1)に初めて水車が設置された河内(かわち)国(大阪府)の今日の南河内郡では、水車の持ち主が村の庄屋(しょうや)・年寄・惣百姓(そうびゃくしょう)に一札入れ、水稲作の時期、すなわち夏の間は水車を回さない約束を取り付けられていた。5月の節供の10日前から秋の彼岸(ひがん)10日過ぎまでは、水車の取水口に錠がかけられ封印されることになっていた。つまり、水路が水田の灌漑用としてつくられたために、農業優先で、農閑期しか水の利用が認められなかった。さらに水車稼動中に用水路が破損した場合には、水車の持ち主が修理代のすべてを負担しなければならなかった。このように水車の持ち主と農民の間には、つねに深刻な争いがあり、水利権についての問題を抱えていた。

日本で水車の発達と普及が遅かったのは、食生活の関係もあったのではないかという指摘もある。諸外国の食生活は、粉食が発達していたから大量の製粉設備が必要となり、水車が多く利用されるようになった。一方、日本の場合、穀物を粉にして食することは少なく、そのため水車などの強力なエネルギーを用いなくても、人力で十分であった、とする説である。確かに諸外国では、粉食ということもあったであろうが、水車が飛躍的に発展する時期は、鉱工業に水車が利用されるようになってからである。幕末から明治時代には、日本でも水車が大きな動力源として活躍している事実をみれば、食生活という問題よりも、ヨーロッパに比べて鉱工業が決定的に遅れていたことが、水車(機械)の発達の遅れを招いたといえるのである。

江戸時代後期には、日本でも菜種(なたね)や綿実の油絞りにも水車が使用されるようになった。さらに、薬種粉末、胡粉(ごふん)などの絵の具、線香の粉末などの製造に水車が利用される。そして桐生(きりゅう)地方では、水力(水車)を利用する撚糸(ねんし)機が発明され、佐賀藩、水戸藩では洋式の反射炉技術をヨーロッパから導入し、その反射炉への送風に水車を利用したり、砲身を削るための機械の動力源を水車に求めるようになった。『佐渡金山絵巻』のなかには、金鉱石の粉砕に水車を利用している描写があり、また鹿児島藩ではヨーロッパから導入した紡績機械の動力源に水車を利用した。

明治時代になって、ようやく機械工業のなかでも本格的に動力源として水車が使われるようになった。明治初年に広島綿糸紡績所の動力として水車が設置されたのをはじめ、その後の富国強兵・殖産興業政策の下で近代日本を築くためとして、相次いで技術導入が行われ、それとともに水車を動力源として使用する事業所が増大していった。そして1909年(明治42)には、農業用の水車を除き、5人以上の職工を有する工場での水車台数は2390台(『工場統計表』による)になっていた。しかし、日本ではヨーロッパに比べてやや遅れただけで電気事業が始まったため、工業原動力として電力を使うことも早く、ために水車がヨーロッパのように長い年月にわたって機械工業の動力源の主流となることはなかった。

日本の電気事業は、諸外国と同様に、電灯需要を主流として出発したが、1913年(大正2)には電力総需要の56%が工業用電力(工場内電灯分も含まれる)として使われるようになっている。すなわち、工場で使われる動力源に電動機も使われ始めたことを示している。そして、この電力を発生させる手段として水車が使われていったのである。現代の水車は、水力発電用として活躍している。

なお、水力発電用以外に、精米・製粉・製材・揚水用として、今日もまだ水車を利用しているところも少なくない。

[雀部 晶・木下 忠]

現在用いられているプロペラ水車、フランシス水車、ペルトン水車は19世紀に発明されたもので、水力発電用に用いられる。水力タービンともよばれており、水車の軸は発電機に直結され、これを回転させる。1891年にドイツのフランクフルト・アム・マインで開かれた博覧会で電力の長距離送電の可能性が実証されて以来、水車は近代工業発達の原動力となった。

また、1960年代からは、電力に余裕のある夜間や週末にポンプを使って水を高所の貯水池に揚水し、電力需要のピーク時にその水を使って水車を回して発電する揚水発電が行われるようになり、揚水と発電機の駆動とを一つの機械で行うためにポンプ水車が開発された。

今日では水車の利用できる水の落差は数メートルから1800メートルに及ぶものがあり、1台の水車の出力も700メガワット程度の大きなものがある。また、ポンプ水車では、揚程、落差が700メートル、1台の出力が400メガワット程度のものまで製作されている。貯水池の水面と放流河川の水面との高さの差を全落差または自然落差とよび、それから貯水池と水車入口との間の損失などを差し引いた、水車が有効に利用できる落差を有効落差という。

[池尾 茂]

水車は、羽根車に対する水の作用上から衝動水車と反動水車に分けられる。衝動水車は水の運動エネルギーだけを利用するもので、ペルトン水車がこの形式である。反動水車は水の運動エネルギーと圧力エネルギーの両方を利用するもので、フランシス水車、プロペラ水車、斜流水車がこの形式に属する。これらの水車は落差と水量に応じて選定される。20世紀終盤からは、地球温暖化に関連して再生可能エネルギーが注目されているが、水力エネルギーも再生可能エネルギーの一つである。日本では、大規模な水力発電に適したところはすでに開発されており、今後水力エネルギーを増やしていくためには、小規模の水力発電を推し進めていく必要がある。1000キロワット以下の小水力発電用水車として、衝動水車と反動水車の中間に位置するクロスフロー水車が用いられている。

(1)ペルトン水車 落差が大きく(500~1500メートル)水量が少ない場合に用いられる。1870年にアメリカのペルトンLester Allen Pelton(1829―1908)によって開発された。羽根車の外周上に18~30個の椀形(わんがた)のバケット(水受け)が取り付けられ、ノズルから噴出する水が羽根車の外周接線方向からバケットに当たってその方向を反転し、そのときの衝動力で羽根車が回転する。通常、横軸型でノズルの数は1~2本であるが、水量の多いときには縦軸型を使用し、ノズルの数は4~6本とする。負荷の変動により回転数が変化するが、その調節はノズル内のニードル弁を動かして水量を調整して行う。代表的なペルトン水車としては、日本では関西電力黒部川第四発電所の落差580メートル、出力95.8メガワットの縦軸型6ノズルのものがあり、外国ではスイスのビュードロン発電所の落差1883メートル、出力420メガワットの縦軸型6ノズルのものがある。現在では、日本にはペルトン水車の設置に適した場所はほとんどなくなってきている。

(2)フランシス水車 ペルトン水車に比べて落差が小さく、40~500メートルの中落差で水量の多い場合に用いられる。技術開発による適用落差範囲の拡大のためフランシス水車が多く製作されるようになっている。1849年にアメリカのJ・B・フランシスによりつくられたもので、水は渦形室から可動翼をもつ案内羽根(ガイドベーン)を通って、羽根車の多数の羽根の間へ流入する。羽根車において、流れの運動エネルギーと圧力エネルギーは機械的エネルギーに変換され、動力として主軸に伝えられる。流れはこのようにして羽根車を回転させ、最後に吸出し管から放水路に出ていく。案内羽根は羽根の取付け軸を回転させることにより、羽根車に流入する水の方向を変化させ、水車の負荷変動に応じて水量の調節を行うことができる。また、吸出し管を取り付けることにより、羽根車出口と放水面との間の高さを有効に利用することができる。大容量のフランシス水車としては、日本では北陸電力有峰第一発電所(ありみねだいいちはつでんしょ)(富山県)のもの(落差430メートル、出力266メガワット)、外国ではベネズエラのグリⅡ発電所のもの(146メートル、730メガワット)がある。

(3)プロペラ水車 プロペラ水車およびその改良型であるカプラン水車は、20~40メートルの低落差で大水量の場合に用いられる。羽根車の形は船のプロペラに似ており、水は案内羽根を出たのち、軸に平行に流れて羽根車に入る。羽根車はボス(羽根の取付け部品で、回転軸と直結している)に4~8枚の羽根を取り付けたもので、固定羽根のものを単にプロペラ水車といい、羽根のボスへの取付け軸が回転でき、角度を変えることのできるものをカプラン水車という。後者は1912年にオーストリアのカプランViktor Kaplan(1876―1934)が考案したもので、羽根を動かす機構はボスの中にあり、調速機からの信号により油圧機構を用いて羽根の取付け軸を回転させるようになっている。水量が変わると水流の方向も変化するが、それに応じて羽根は自動的に適切な傾きをとることができる。そのため固定翼のプロペラ水車に比べて、広い範囲の水量に対して効率よく働く特徴があり、大型のものはほとんどこの形式となっている。落差がさらに小さく、カプラン水車が適当でないときに横軸で円筒形ケーシングをもつチューブラ水車が用いられる。この場合、発電機も羽根車と直結して円筒形ケーシング内に設けられている。代表的なものとしては、只見(ただみ)川上流にある電源開発(Jパワー)大鳥発電所(福島県)の落差51メートル、出力100メガワットの縦軸カプラン水車、インドのコシ発電所の落差6.1メートル、出力5.6メガワットのチューブラ水車がある。

(4)斜流水車 1960年代に入って実用化された水車で、落差50~150メートル、比較的大水量のときに用いられる。渦形室から案内羽根までの構造はフランシス水車と同じであるが、羽根車の羽根が斜めの流路にある点が異なる。羽根車上の羽根枚数は8~10枚で、軸と45~70度の傾斜角をもつ。案内羽根の開閉に伴い水量と水流の方向が変化するとき、対応して羽根車羽根の角度も変化させ、広い負荷範囲で高い効率が得られるようにしたものをデリア水車という。羽根車羽根はカプラン水車と同様な方法で動かされる。代表的なデリア水車として、九州電力松原発電所(大分県)の落差84メートル、出力54.6メガワットのものがある。

(5)ポンプ水車 一つの羽根車を正逆回転させることにより、水車とポンプの作用を兼用させ、揚水発電を行うための機械。実用化されているポンプ水車には、フランシス型、デリア型、カプラン型があるが、現在では経済性や運転保守の容易さからフランシス型が大部分である。フランシス型ポンプ水車は、高揚程、高落差用に適し、大容量のものとしては、日本では東京電力神流川発電所(かんながわはつでんしょ)(群馬県・長野県)の落差675メートル、出力482メガワットのもの、外国ではアメリカのヘルムス発電所の541メートル、414メガワットのものがある。デリア型ポンプ水車は約30~150メートルの中揚程、中落差の所に適する。カプラン型ポンプ水車は低揚程、低落差に適し、主として潮の干満を利用する潮力発電所に利用されるが、適当な発電地点がないため、日本ではまだ実用例はない。

(6)クロスフロー水車 貫流水車ともいう。羽根車は円筒籠(かご)形で1対(つい)の主板の円周上に円弧上の羽根が20~30枚挟んである。案内羽根を通過した水が横型の羽根車の上部から中心に流れ込み、その後下部で中心から外に流れ出る。通常、案内羽根は軸方向に2分割されており、負荷に応じて切換運転することにより、広い負荷範囲にわたって良好な効率を保つことができる。落差5~100メートルで比較的小流量の地点で用いられ、出力は1000キロワット以下である。

[池尾 茂]

『加茂儀一著『技術発達史』(1943・高山書院)』▽『天野元之助著『中国農業史研究』(1962・御茶の水書房)』▽『石井安男著『水車とポンプ水車』(1962・電気書院)』▽『黒岩俊郎・玉置正美・前田清志編『日本の水車』(1980・ダイヤモンド社)』▽『大場利三郎・神山新一著『流体機械』(1980・丸善)』▽『国立科学博物館編『日本の稼動水車――実態調査報告書』(1983・クオリ)』▽『佐藤清史著『水力発電』(1987・東京電機大学出版局)』▽『出水力著『水車の技術史』(1988・思文閣出版)』▽『T・S・レイノルズ著、末尾至行他訳『水車の歴史――西欧の工業化と水力利用』(1989・平凡社)』▽『須藤浩三・山崎慎三・大坂英雄・林農著『現代機械工学シリーズ3 流体機械』(1990・朝倉書店)』▽『前田清志著『日本の水車と文化』(1992・玉川大学出版部)』▽『産業考古学会・前田清志他編『日本の産業遺産300選2 風・水車 原動機 工作機械 電力 電気・通信 応用化学・醸造 精密・産業機械』(1994・同文舘出版)』▽『河野裕昭著『日本列島現役水車の旅』(1997・小学館)』▽『高橋徹著『機械工学入門シリーズ 流体のエネルギーと流体機械』(1998・理工学社)』▽『末尾至行著『中近東の水車・風車』(1999・関西大学出版部)』▽『平岡昭利編『水車と風土』(2001・古今書院)』▽『ターボ機械協会編『ハイドロタービン』新改訂版(2007・日本工業出版)』

水のもつエネルギーを仕事に変える原動機。この意味の水車は英語のwater wheelにあたる。製粉等の動力に水車を用いた施設も水車と総称されるが,こちらは英語ではwater millと呼んで区別される。

水車の起源は不明だが,型式としては,垂直型(車軸は水平)と水平型(車軸は垂直)の二つがあり,水平型のほうが構造が簡単だから最初に現れたのかもしれない(図1)。垂直型水車は,はじめはそれぞれの車軸の端に水受器をつけて揚水用に使ったが,のちにはいっそう広く動力源として利用されるようになった。動力用の垂直型水車には3種類があった。車輪の下に水流をあてて水車を回す下射式(下掛水車ともいい,揚水用水車と似ている)と,水車の頂部に水流をあてて水車を回す上射式(上掛水車)と,水車の中央部に水流をあてて回す中射式(胸掛水車)とである(図2)。このうち,一定量の水流さえあればすぐ使える下射式水車が,ローマ時代から広く利用されはじめた。垂直型水車を製粉用に利用する際には,水車の回転力で石臼を回すわけだが,その回転力を石臼に伝えるには,その間に歯車装置(前1世紀ころには発明されていた)がどうしても必要だった。

こうした水力利用の製粉は,適当な川の流れのある地方では,かなり盛んで,たとえば2~3世紀にはアルルの近くのバルブガルでは,多くの水車が連動して産業的規模の製粉工場が建てられた。しかし一方では,ローマ帝国の初期(1世紀ころ)には捕虜奴隷がふんだんにいたため,動力としては畜力のほかに奴隷の人力も失業対策として動力源にあてなければならなかった。このように奴隷や貧民の仕事をなくさないために,水車の利用もある期間,制約せざるをえなかった。

中世になると,奴隷制の崩壊に伴い,水車の利用もヨーロッパ各地で盛んに行われた。とくにベネディクト会修道院などは修道士たちが〈祈り,働け〉をモットーにして,水車の多面的な利用を図った。たとえば,クレルボー修道院では,院内に流れこんだ川を利用して,水車の動力で製粉,ビール醸造,縮絨,皮なめしなどを一貫作業として行っていた。また領主層も積極的に水車小屋を設け,専門の粉ひきを任命し,農民にはその使用を強制して多くの収入を得た。さらに中世末期になると,各国の水車の数も出力もふえ,水車利用の産業が専門化するようになり,製粉,揚水のほかに,製紙,製革,縮絨,押圧,製布,製油,顔料粉砕,麦芽製造,製材,冶金,などの多様な業種に用いられた。

この水車動力の使用は,ルネサンスになってますます盛んになり,排水,鉱山業に大きな役割を果たしたが,19世紀にはタービン水車(衝動式と反動式)に改良され,発電の原動力に変身した。

執筆者:平田 寛

中国では,流水を水受板でうけて動力化する水車の利用は,先秦時代から知られていたと思われるが,史料的に確かめることは困難である。後漢からは,31年(建武7)南陽太守に移った杜詩が手押しのふいごをやめ水力ふいごを作って冶金の効果をあげたといわれるなど,水車使用の記録が多く見られる。その後,晋の王戎の水碓は天下にあまねく,石崇の死後には30余区の水碓があったといわれるほか,晋から唐時代の荘園に付設された水碓・水磑と,一般の農田との間に水争いがおこっていることから,水車の使用の普及がうかがえる。これらの水車は揚水のほか,脱穀,製粉等穀類の各種の調整に使用されたが,史料的にその構造ははっきりしない。華北の地形から考えて上掛水車は特殊で,下掛か胸掛の水車が一般的と思われ,また杜預(どよ)が八磨を作ったというから運動方向を転換させる方法も知っていたはずであるが,詳しい構造はわからない。

水車の構造がはっきりするのは元の王禎が彼の《農書》で農器具を初めて図示してからで,それには揚水機として筒車,水転翻車,水転高車,穀物調整用の卧輪水磨,水礱,水碾,水転連磨,そのほか水転大紡車,水排(水力ふいご)が図示されており,図は力学的に正確とはいえないが,構造の大要がわかる。なお水力による冶金について述べれば,杜詩についで,三国時代の韓曁(かんき)が水力ふいごを作り,《水経注》にも穀水(洛水の支流)の水で冶鉄をした記録がある。

執筆者:米田 賢次郎

西アジアでは水車そのものは古代から知られていたが,元来この地域の農業は主として雨季である冬に,天水もしくは増水した河川の水を利用して行われていたため,灌漑用揚水のための水車利用はごく限られたものであり,むしろ製粉などのための動力源として用いられることが多かった。イスラム時代にはいると,果樹や野菜の栽培が急速に普及するが,これらは東方から導入された熱帯・亜熱帯性の,水を多量に必要とする植物であり,かつ乾季である夏に栽培されるものが主であったため,揚水機としての水車が各地に普及することになった。種類としては,畜力を利用した,水平の回転運動を歯車によって垂直の水車の回転に換えて揚水するものと,水流で回転する下射式の水車で揚水するものとの二つが一般的である。普通,前者はサーキヤsāqiyaといわれてエジプトで多くみられ,後者はナーウーラnā`ūra(英語ではノーリアnoria)といわれてシリアやイラクに多い。なかでもシリアのハマーは9世紀以来これの大型の水車群で有名で,今日現存する数台のうち最大のものは直径が約27mに達し,ほぼその直径に匹敵する高さにまで揚水が可能である。このほか,多数の壺を長い縄でつなぎ,これを水車で回すことによって深い井戸の水を汲む方式のものもある。もっとも水車の動力としての利用も継続しており,珍しい例では,10世紀のティグリス,ユーフラテス両川沿いの都市で,製粉・製紙に用いられた浮水車,バスラで同じく動力用の潮汐水車などが記録されている。

イスラム時代の水車は原理的にはそれ以前のものと変わらないが,初めてそれが農業に応用されることによって,それまでダルウdalw(滑車の付いたつるべ),シャードゥーフshādūf(はねつるべ),タンブールṭanbūr(アルキメデスのスクリュー)などによって,菜園的な規模でしか行われてこなかった夏作が一挙に拡大し,輪作による土地利用の高度化が実現した点が重要である。この過程で水車のデザインや細部の改良もすすみ,その一部がヨーロッパにも伝わった。

水車は,領主や大地主の場合には独力で設置されたが,多くの場合は農民たちの共同出資により,その出資率によって利用権が配分された。こうした水車の普及の背後には,政府による幹線水路網の整備拡充,揚水機による灌漑地の地租を通常の十分の一税(ウシュル)の半分にするという優遇措置などの政策的な影響もあった。その後西アジアの農業が全体としては衰退するとともに,水車の数も減少する。19世紀前半の下エジプトでは綿作用のサーキヤの急増がみられたが,西アジア全体としては水車はしだいに姿を消し,代わってディーゼルポンプが現れてくる。

執筆者:冨岡 倍雄

日本での水車の存在は,文献上は中世中ごろの京都近郊,大堰(おおい)川,宇治川の例にまでさかのぼるが,日本の水田灌漑は,一般に用水路によるか簡単な堰堤を設けることで容易に行えるので,水車による揚水に依存する度合は低かった。臨時的に用いる人力による揚水機にしても,17世紀に使用された竜骨車は製造がむずかしく普及しなかったし,代わって18世紀に登場した踏車も新たに用水路を作ることが困難な河川下流の干拓地や新田地帯で普及したにとどまる。総じて水車の利用は灌漑よりは他の用途で伸びた。佐渡金山で鉱床の湧水を排出するために,1618年(元和4)手動樋(どい)をいくつも使ってリレー式に揚水する〈すぽん樋〉が使われ,その後水上輪(竜尾車)が使われた記録がある。これは揚水機であるが,水流による水車の利用としては,18世紀に六甲山南麓の灘目や山崎以南の北摂地域の山すそ,生駒山系西麓などに建設された水車が目をひく。灘目には,25両の油水車をもった絞り油専業の村=水車新田も生まれ,六甲川,住吉川,芦屋川沿いに合計81株の油水車が稼働した。この油水車は,すでに17世紀に展開していた大坂,堺,平野郷等における人力絞り油業をまたたくまにしのぐ搾油力を示した。また灘の酒造業のために米を精白する米水車も50両近くを数えた。いずれも全国的需要,流通に結びついた大々的な水車経営であった。大和でも水車絞り油株72がみられたが,近世後半には広く各地に,小経営ながら飯米をつき粉をひく水車稼ぎが展開した。

執筆者:八木 哲浩

古くからの水車のほとんどが単に水の落差,すなわち位置エネルギーをそのまま利用しているのに対し,主として水力発電で発電機を駆動するのに用いられている近代的水車は,水が圧力としてもっているエネルギーと,速度エネルギーを機械的な回転のエネルギーに変換するものであり,水タービンとも呼ばれる。水車は古くから原動機として利用され,すでに前1世紀ころのギリシアの文献中に製粉用水車のことが記載されている。18世紀に蒸気機関が出現するまでは,ほとんど唯一の原動機として大いに利用されていたが,出力も小さく,性能も不安定であった。現在のような近代的水車の原型とみられるものが現れたのは,18世紀から19世紀にかけてのことである。現在使用されている発電用の近代的水車には,ペルトン水車,フランシス水車,斜流水車,プロペラ水車があり,どの形式を用いるかは,利用可能な有効落差と流量の大小で決まる。また,小出力用水車としてはバルブ水車,貫流水車などがある。このほか揚水発電所で用いられるポンプ水車は,水車を逆方向に回転させることにより,同一機械でポンプとして揚水することもできるようにしたもので,種類としてはフランシス形ポンプ水車,斜流形ポンプ水車,プロペラ形ポンプ水車がある。なお,発電用水車は回転数を一定に保つ必要があるから,調速機により油圧サーボ機構を介して流量制御を行っている。

(1)ペルトン水車 水を導く長い鉄管の出口に設けたノズルから水を高速で噴出させ,円板の周囲に取り付けたたくさんの椀状の水受けに当てて,円板を中心軸のまわりに回転させるもの。水のもっているエネルギーをすべて速度エネルギーとして水車作用を行わせる形式であり,このような水車を衝動水車という。ノズルの中心部には中太の針状のもの(ニードル)が設けられており,その出し入れによって流量制御ができるようになっている。鉄管への水の取入口の水面と,水車から出た水を流す放水路水面との高さの差(落差という)が大きく,流量が比較的少ない場合に用いられ,一般には数百mの落差に使用されることが多い。

衝動水車は19世紀中ごろフランスのP.S.ジラールにより発明されたが,その後アメリカのペルトンLester Alle Pelton(1829-1908)により改良され,現在用いられているような,二つの椀を並べて取り付けた形の水受けをもつものが1870年に製作された。ペルトン水車は水受けに当たった噴流が左右に分かれて流出するので,安定した性能で高い効率がえられ,しかも構造が簡単であるという利点があり,ヨーロッパのアルプス地方などで多く用いられている。図3に示したのはノズルを2個もつ横軸ペルトン水車であるが,ノズル1個のものもあり,また,立軸形式で4個あるいは6個のノズルをもち,円周上4~6ヵ所で噴流が水受けに作用するようにしたものもある。大型機としては有効落差885m,出力31万5000kWのものも作られている。

(2)フランシス水車 衝動水車が水の速度エネルギーだけを利用するのに対し,水のもつ圧力エネルギーも利用し,圧力の高い水が水車へ流入し低圧となって流出する間に水のエネルギーを機械的エネルギーに換えるものを反動水車という。フランシス水車はこの反動水車の代表的なもので,日本における水車の80%以上はフランシス水車である。反動水車は1740年ころ,すでにアメリカで考案されていたが,きわめて不十分なものであり,その後フランスのフルネーロンBenoît Fourneyron(1802-67)により研究され,1832年に実用的反動水車が完成した。フルネーロンの水車は現代の水車の基礎をなすものであるが,半径方向外向きの流れが回転するランナーを通過するときにエネルギー交換を行うようにしていたため,水がランナー内部を常に充満しないなどの欠点があった。その後アメリカで改良が加えられ,49年フランシスJames Bicheno Francis(1815-92)が現在のフランシス水車を完成した。

図4に立軸フランシス水車を示す。鉄管はドーナツ状で断面積がしだいに減少する渦巻ケーシングに連なり,水はそこから案内羽根,ランナー,吸出管を通って放水路へ流出する。案内羽根は多数の翼を円周上に配列したもので,各翼はその中心のまわりに多少回転できるようになっていて,それにより水量を調節する。この案内羽根によって水は円周方向速度成分をもつ旋回流となり,円周上から一様にランナーへ流入する。ランナーは十数枚の羽根をもち,回転するランナー内を水が通過する間に水の旋回成分はゼロとなって流出する。フランシス水車の作動原理は,水流のもっている角運動量の,ランナー入口と出口との差が,ランナーに作用するトルクに等しいという水力学の釣合式で説明され,このトルクにランナーの角速度を乗じたものが水車出力となる。

フランシス水車には立軸形式と横軸形式があるが,前者のほうが多く,この場合上部の部屋に発電機が設置され,水車をその下部に取り付けて主軸を連結する。渦巻ケーシングの大部分と吸出管はコンクリート内に埋め込まれる。フランシス水車は数十mから450mほどまでの広範囲な有効落差に用いられ,最大出力70万kWを超えるものも製作されているが,落差や流量によりランナー形状は大幅に相違する。なお,水車は流速をあまり速くするとキャビテーションが発生する危険があるので,回転数を通常数百回転程度におさえており,このため大出力のフランシス水車はきわめて大型の機械となる。

(3)斜流水車 フランシス水車のランナー羽根を,円錐面上斜め内向きに流れる水路部分に設けたもので,ランナーを主軸に固定するハブに羽根が取り付けられている。各羽根はハブへの取付軸のまわりに多少回転することができ,水車運転状態の変化に対応させて,案内羽根のみでなく,ランナー羽根取付角も自動的に変えることが可能である。一種の反動水車であり,50~200mの落差範囲で用いられるが,可動羽根構造となっているので,落差が大きく変動しても高効率を保つことができる。

(4)プロペラ水車 図5に示すように,4~10枚のランナー羽根を軸方向流れの中に設けた水車で,軸流水車ともいう。ランナー羽根はほとんどの場合取付角が変えられる可動形式である。通常,案内羽根の開閉と同時に油圧により自動的にランナー羽根の開閉が行われる。このような自動調整形式の可動羽根プロペラ水車は,1912年ころオーストリアのカプランVictor Kaplan(1876-1934)により考案されたので,カプラン水車とも呼ばれている。数mから80m程度までの低落差に用いられ,立軸構造が多い。落差が約20m以上のときは渦巻ケーシングをもつが,低落差のときはもっと簡単な構造としている。

(5)小水力用水車 水車は出力が大きいほど効率が高く,1kW当りの発電所建設費が安くなるなどの利点がある。しかし,エネルギー資源の有効利用という観点から,小水力用水車が再び見直されてきた。上記各水車も小水力用となりうるが,より安価な水車が要望されるため,もっと簡単な構造のバルブ水車や貫流水車が使用されている。バルブ水車は横軸プロペラ水車のケーシング内部に発電機を入れた構造のもので,出力数万kW以下であり,低落差に用いられる(図6)。インペラー羽根と案内羽根を可動形式にしたもののほか,インペラー羽根,またはインペラー羽根と案内羽根の両方を固定羽根とした簡単な構造のものもあるが,両者を固定とすると,落差あるいは水車負荷が変動したときに水車回転数を一定に保つことがむずかしくなる。貫流水車はクロスフロー水車とも呼ばれ,図7に示すように構造は簡単で,水は矩形断面流路から水車へ流入する。案内羽根は1枚のみで,その開閉によって流量調節が可能であり,全閉することもできる。水はノズルを通って主軸に直角な方向から多数の短い羽根をもつランナーへ流入し,ランナーを横切って流れる。ランナー内部を通る水流は主軸に当たらないように,その上か下を通る。この流れにより,ランナーはトルクを受け回転する。他の形式の水車と流れが非常に相違しているが,水車作用としてはペルトン水車に近い。なお,吸出管上部の水面にランナーが接触すると効率が低下するので,空気注入弁により少量の空気を水車室へ注入する必要がある。貫流水車はこのような簡易な構造であるが,80%程度の効率がえられ,数十mの落差で数十~数百kWくらいのものが製作されている。これらの水車以外にも小水力用水車としては,流量制御をしないでよければ,通常のポンプを水流により逆転して回転させ水車として運転することができる。したがって種々の形式のポンプに対応する水車が考案されている。

ポンプ水車として最も代表的なものがフランシス形ポンプ水車で,落差および全揚程が約700m以下の場合に用いられる。立軸のものが多く,形状はフランシス水車に類似しているが,ランナー羽根枚数は6~9枚で,水車流れに対する羽根入口角はフランシス水車に比べて小さく,羽根も長いので遠心ポンプの羽根車形状に類似している。また同じ落差のフランシス水車よりランナー外径が大きい。ポンプ水車の場合,上下に貯水池があればよいから,日本でも大型機が稼働しており,最大出力36万kWのものがある。さらに高落差の場合は,一つの軸に2個のランナーを取り付け,水が逐次ランナー内を通過する2段ポンプ水車が用いられる。このほか約30~150mの落差・全揚程に対しては立軸形の斜流形ポンプ水車が,また落差・全揚程が約20m以下の場合にはプロペラ形ポンプ水車が用いられる。

執筆者:豊倉 富太郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

…さらに767年(神護景雲1)には勧課農桑に専当する国司,郡司,農民をえらんでいる。818年(弘仁9)には日照りのさいの措置として,水の便があれば所有関係のいかんをとわずだれもが種子をおろして苗代づくりをしてもよいと定め,829年(天長6)には唐の風にならい手動,足踏,畜力の水車を普及させようとし,さらに841年(承和8)には大和宇陀郡にあった稲機(稲を懸けて干す道具)を諸国にも普及させるなど,農業技術の開発に積極的にとりくんでいる。また852年(仁寿2)には春の国内巡検と池堰の修固をきびしくする一方,不耕の地には救急義倉稲を給与することとし,なお不足すれば営料を貸与して秋に返還させることをきめ,どうしても耕作者がえられない場合には公力をもって直営し,全収穫を官の倉庫へ納入させた。…

…原動力としておもりを利用することも紀元前から知られていたが,機械時計の製作には脱進機の発明が不可欠であった。脱進機は最初中国で水車に用いられ,1092年に水力利用の脱進機付き時計(水運儀象台)が蘇頌(そしよう)と韓公廉によって製作・完成された。ヨーロッパでも13世紀には機械時計がつくられて,1286年にはロンドンのセント・ポール大聖堂に据え付けられたのをはじめ,13世紀末から14世紀以降ヨーロッパ各地の宮殿や大聖堂・修道院に設置され,人々の生活のリズムを整えるとともに自然認識のモデルとなった。…

…これは命をつなぐものを質にとることだからである〉(24:6)とある。水車の技術はすでに古代から知られていたといわれるが,それが普及したのは中世に入ってからである。奴隷労働力が豊かにあった古代世界では人力を節約する必要はなく,むしろ飢えた大衆に仕事を与えなければならなかったから,水車の発明も実用化の社会的需要をもっていなかったのである。…

…河川,湖沼などを利用して水を高い位置から急速に流下させ,その水の力で水車を動かし,これを動力として発電機を回転して電気を発生すること。すなわち水の位置エネルギーを水車によって機械エネルギーに変換し,これにより発電機を駆動して電気エネルギーを発生するものである。…

…大きい圧力差でも,複数の圧力段をおくことによって,圧力を順次落として仕事をとり出すことが可能である。 タービンには蒸気タービン,ガスタービン,水車,空気タービンなどがある。蒸気タービンは蒸気のエネルギーを利用したもので,火力発電所で代表される蒸気原動所の動力発生部として用いられ,ボイラーで発生した高温高圧の蒸気を復水器の低圧まで膨張させる間に仕事を発生する。…

…これらの事実から,ナタネないしその加工品たる水油の,全国的商品としての位置の高さが察せられる。大坂に積み登されるナタネは,17世紀には大坂島之内の人力絞り油屋で絞られていたが,18世紀に入ると,瀬戸内海を東上するナタネを,灘目,兵庫で買い取って,六甲山系の川々に建設された水車によって絞る絞り油業の展開がみられた。1743年(寛保3)ごろにはナタネは大坂へ20万石,灘目,兵庫へ18万~19万石が登されていたとする史料があるから,18世紀初めころから急速に灘目の水車絞り油業が台頭し,大坂の人力絞り油業に迫るに至ったことがわかる。…

※「水車」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新