精選版 日本国語大辞典 「雛祭」の意味・読み・例文・類語

ひな‐まつり【雛祭】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「雛祭」の意味・わかりやすい解説

雛祭

ひなまつり

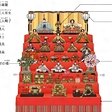

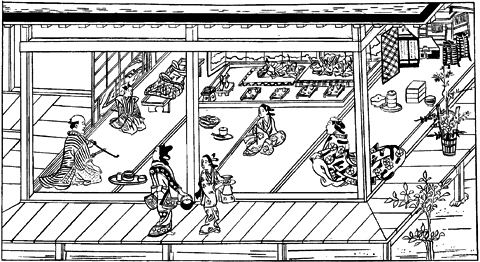

毎年3月3日に雛人形を飾り、桃花や雛菓子を供えて、白酒で祝う習俗で、「桃の節供」ともいう。婦女子主体の祭りで、男子の五月節供と対置されてもいるが、雛人形主体の節供習俗の歴史は案外に新しい。江戸時代初頭(1630ころ)に宮廷や幕府で三月節供に雛人形にかかわる行事があった記録が現れ、やがて寛文(かんぶん)年間(1661~73)以降にようやく雛祭の形が定着したとみられる。以後の雛祭は、工芸品としての雛人形の生成発達と関連してしだいに華美な形になり、また都市から農村へと波及していったが、その一般化は明治以降である。江戸時代初期の雛飾りは平壇・立雛の形が主だったらしいが、やがて精巧な土焼きの衣装人形の出現で華麗になり、重ね壇に内裏(だいり)雛以下、官女、大臣、五人囃子(ばやし)、仕丁(しちょう)、雛道具を並べるという形式が固定していき、新生の女児に雛人形を贈る風習も広まった。そして明治以降は、商店の雛人形売り出しがこうした傾向をいっそう推し進めもしたのである。

一方、こうした都市的雛祭とは別趣の古俗をいまに伝える地方もいくつかある。鳥取市周辺の「流し雛」はとくに注目され、「紙雛」を祭ったすえ、3月3日夕方、それを桟俵にのせて供物とともに川に流し去る。つまり「祓(はらえ)」の人形送りである。また関東の村々には、三月節供に古雛を川へ流し送るといって、白酒を供えて婦人・子供が野外にそれを祭り、泣いて別れを惜しむ風習があったと、『嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)』にはある。さらに三月節供のころ、磯(いそ)遊び、山あがり、花見、春なぐさみなどといって、子供たちが野外に出て終日遊び共同飲食する風習も、かなり広く各地にみられる。とくに長野県南部の「三月場」、千葉県の「野あそび」のように、雛人形を野外に据えて遊ばせ、その別離を惜しむ風習の伝承は注目されよう。もちろん一般の野遊び、山あがり、磯遊びには、雛人形との関連はないが、しかしそこにも「神送り」の古義をとどめるところが多いことは確かであろう。

ところで『源氏物語』須磨(すま)の巻には、三月上巳(じょうし)の日に陰陽師(おんみょうじ)を召して祓を行い、その人形(ひとがた)を船に乗せて流したという記事がみえ、『建武(けんむ)年中行事』にも、三月節供の「御燈(みあかし)」行事には「人形」に饗応(きょうおう)したあと、それを祓え送るとある。三月上巳の祓行事は、三月節供の雛祭の源流を知る手掛りで、本来、雛祭の人形の原形は、「罪穢(つみけがれ)」をつけて送り流す「撫物(なでもの)」であったという山東京伝(さんとうきょうでん)の指摘は的を射ていよう。桃酒や曲水宴を伴う「上巳」の行事は中国陰陽道の習俗の移入であるが、水辺の祓行事が先行習俗として日本にはあって、その習合行事として「上巳の祓行事」が生じ、その「撫物」が雛祭の主役にやがてなったものといえよう。そして工芸技術の進歩で雛人形の製作に巧緻(こうち)を競うに至ると、それを保存愛玩(あいがん)し連年祭ることにもなり、「流し雛」の古意はやがて忘却されるに至ったとみてよい。

しかし三月節供にはなお「上巳の祓」だけでは解きえない習俗もいくつかある。たとえば、北九州地方でこの日を「麦ぼめ節供」といい、畑の麦の生育ぶりをほめはやす意味の行事があった。前記の山遊び、野遊びにもむしろ、春の初めに野外に「農の神」を迎えて饗応する意味のものがかなりあった。つまりその季節に来往する疫神、精霊のたぐいを饗応して、彼らの退去を求める「神送り行事」が、三月上巳の節供の受容基盤であったともみられる。

[竹内利美]

改訂新版 世界大百科事典 「雛祭」の意味・わかりやすい解説

雛祭 (ひなまつり)

3月3日の(三月節供)の行事。この日の行事は雛人形を飾り祭るものと,山遊び・磯遊びとに大別できる。雛人形を飾り祭るのは,中国伝来の3月上巳(じようし)の行事と日本に古くからある人形(ひとがた)によって身をはらおうとする考え,および貴族の幼女の人形遊びとが結合して,室町時代ごろに一応の形を整えたといわれる。そして江戸時代に五節供の一つに加えられるに及んで,上流社会において現在みるような雛壇での飾りつけが完成するなどいっそうの整備がなされ,しだいに華やかになり,かつ地方や民間へも普及していったのである。雛人形は現在ではもっぱら観賞用の玩具として扱われているが,古くはそれで身をなでて穢(けがれ)を移しはらい去ろうとした呪具としての性格を強く持つものであった。しかししだいに精巧な物がくふうされると,保存されて玩具として扱われるようになり,内裏雛を中心に三人官女や五人囃子などの雛および各種調度類が加えられていった。それでも現在,鳥取県をはじめ各地には流し雛の風習があるし,関東地方などで古い雛は単に捨てるのではなく道の辻や祠などに納めて小正月の火祭のときに燃やしているのなどは,雛人形に対する古い心意を伝えるものであろう。静岡県や愛知県などには子どもたちが好みの雛人形を持って山や磯に出て遊ばせる所がある。またこの日だけとは限らず,七夕や八朔(はつさく)にも簡素な雛人形を飾る所がある。雛には赤,青,白のひし餅や白酒,桃の花を供えるほかに貝類を供える所も多く,ヒナアラシなどと称して,子どもたちがこれら供え物をもらい歩いたり盗み歩く風も各地にある。雛飾とは別に,この日重箱に馳走を詰めて近くの山や海辺に出かけて食べたり,そこで炊事をし共同飲食して終日暮らす山遊び・磯遊びも全国的に行われている。花見や潮干狩りもこの一種と認められるが,これらは本格的な農事に先がけて戸外で物忌の生活を送り,田の神祭の資格を身につけようとした古い信仰に基づくものとされている。

→曲水の宴(きょくすいのえん)

執筆者:田中 宣一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「雛祭」の意味・わかりやすい解説

雛祭【ひなまつり】

→関連項目有平糖|草餅|上巳|雛人形

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典 「雛祭」の解説

雛祭

ひなまつり

- 初演

- 明治32.2(東京・浅草座)

出典 日外アソシエーツ「歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典」歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「雛祭」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の雛祭の言及

【白酒】より

…雛祭の祝酒とされる混成酒。清酒,焼酎,みりんなどに蒸したもち米とこうじを加えて発酵させ,甘いもろみになったところで,もろみをすりつぶして粘稠(ねんちゆう)な酒にしたもので,白く濁って甘みが強い。…

【雛人形】より

…雛祭に飾る人形。節供人形ともいう。…

【山遊び】より

…愛知県新城市大海では,3月3日に女児たちが好みの雛人形を1体ずつ抱き,重箱に煮しめを詰めて山へ行き,〈雛様,雛様,よくよく花御覧うじろ〉などと呼ばわり合ったりして終日遊び暮らし,夕方山を下りるときには〈また来年もおいでましょう〉といって春の山になごりを惜しんだという。このように3月3日の場合には雛祭と結合し,すでに女性や子どもの行事となっている所が多い。4月8日(卯月八日)の場合には,単に霊山に登るとだけしている所もあるが,山からウツギ,ツツジ,シャクナゲなどを摘んできて庭先に立てる風が近畿地方には多くあり,高花,天道花などといわれている。…

※「雛祭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新