精選版 日本国語大辞典 「八朔」の意味・読み・例文・類語

はっ‐さく【八朔】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

旧暦8月1日(朔日)のこと。重要な節日で,八朔節供,田実(たのみ)の節供などといわれ,稲の収穫を目前にしての豊作祈願や予祝に関したこと,および各種の贈答(贈物)が行われる。八朔盆といって盆月の終了を意味する伝承もある。西日本各地にはタホメ,サクダノミなどと称して田に出て作柄を褒めてまわる予祝儀礼があるし,稲の初穂を神に献じる穂掛けの儀礼をする所が全国に点々とある。香川県など瀬戸内には馬節供といって新粉細工や張子の馬を男児誕生の家へ贈ったり,関東地方には生姜節供といってショウガを持たせて嫁に里帰りさせる所がある。これら贈答の習俗は上流文化の影響というが,室町時代に盛行した〈たのみ〉〈たのも〉などという進物を贈答し合う風は,農村に基盤をもつ武家の風が取り入れられたものといわれ,農作を助け合った間柄で,神供としての田実,すなわち初穂などを贈り合ったことに源があるのではないかとされている。豊作祈願と風祭をかねて宮籠りをする所や嫁の里帰りの日とする所もある。八朔を昼寝の終期,夜なべの初日とする所の多いのは,これ以後が本格的な収穫期に入るからだろう。

→憑(たのみ)

執筆者:田中 宣一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

旧暦の8月1日の節日(せちにち)である。いまでは9月1日に行っている土地がある。この日を盆の終わりとして八朔盆とも称する。八朔の行事は東日本より西日本のほうが盛んである。この日は稲刈りにはまだ早いが、未熟の稲を神に供えている。この日を田の実の節供とか頼みの節供とかいって、北九州では、家の主人が田んぼへ行って作頼みをするという。また多くの土地で普段世話になっている人に贈答する風がある。四国の高松市では、シンコマといって男の子のために、米の粉で裸馬の形をつくり贈答する風がある。三重県北牟婁(きたむろ)郡紀北(きほく)町の養海院では、八朔には盆踊りと同様な八朔踊りを踊るという。八朔に搗(つ)く餅(もち)を苦(にが)餅といっている例があるが、これは、この日から昼寝をすることがなくなり、夜なべ仕事が始まるからである。熊本県では、ナスに足をつけて花馬というものをつくり、田の神が乗って帰られるといって、これを海や川に流す風習がある。

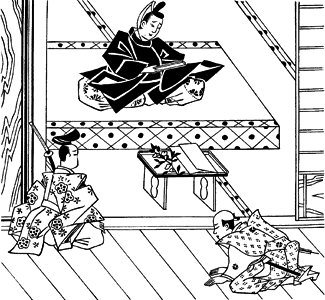

なお、江戸時代には、徳川家康が1590年(天正18)8月1日に初めて江戸城に入ったところから、八朔の日は大名や旗本が白帷子(しろかたびら)を着て登城し、将軍に祝辞を述べる行事が行われていた。

[大藤時彦]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

旧暦8月1日(朔日)のこと。八朔節供・田実(たのみ)の節供などといわれ,風祭や稲の実りを祈願する作頼み,稲の初穂を神に供える穂掛け祭が行われる。また日頃世話になっている人へ贈物がされる。この日の贈答儀礼は,中世には公家や武家の間でも下位の者が上位の者へする風習として盛んに行われた。江戸時代には,徳川家康が1590年(天正18)のこの日に江戸入城したことにちなみ,五節供の一つとして公式の祝日とされた。江戸の遊里吉原でも,遊女は白無垢(しろむく)の小袖を着て祝った。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

… 贈物をする習慣は古今東西を問わず広く存在する行為であるが,ヨーロッパなどでは歴史的に都市の発達した中世以降,贈与慣行は貨幣経済に駆逐され衰退していったといわれている。だが日本では貨幣経済の発展とも併存し,中世には武士の間で八朔(はつさく)の進物が幕府が禁令を出すほど流行したほか,中元や歳暮は逆に近世以降の都市生活の進展によってより盛んになるなど特異な展開を示してきた。現代においても一方では前近代の虚礼,農村の陋習(ろうしゆう)といわれながらもいまだ根強く,H.ベフの調査(京都,1969‐70)によれば一世帯当り月平均8.1回の贈物をしその費用は月収の7.5%にのぼるという。…

…【植木 久行】

[日本の民俗]

中元という語は,本来は単に7月15日のことを指したが,日本では近代に至りこれにちなむ贈答が慣習化した。近世までの文献にはこの日とくに贈答を行った記事はみられず,この贈答の成立には古くからあった盆礼,八朔(はつさく)礼,暑中見舞などの贈答習俗がかかわっている。とくに盆は祖霊の供養にとどまらず,生御霊(いきみたま)と称し存命の父母に子どもらが魚を贈る習慣があったが,これが親族間の供物のやりとりに,さらには近代の都市の発達による交際関係の拡大に伴い贈答の範囲も広がって,今日みるような歳暮(せいぼ)同様のふだん世話になる者への礼としての贈物となった。…

…古来,稲の穂ばらみ期であるので,暴風を警戒したといわれる。八朔(はつさく)(旧暦8月1日)も同じ時期にあたり,二百十日の厄日にそなえて,八朔の日に風祭をすると伝えていた土地もある。二百十日,二百二十日が暦注に現れるのは新しく,江戸時代初期以後である。…

…昼寝のできる期間は各地で異なり,地方ごとにその期間が定められていた。たとえば秋田県や和歌山県では,昼寝の期間を旧暦4月8日から旧暦8月1日(八朔(はつさく))と定めていたし,新潟県北部や島根県あたりでは田植から盆(または旧盆)まで,また大阪の南河内郡では半夏生(はんげしよう)から8月9日までと定めていた。こうしたきまりは,結局夏季の作業能率を高めるための工夫であり,奉公人が多く存在していた時代に盛んに設けられたものである。…

※「八朔」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新