日本大百科全書(ニッポニカ) 「史学史」の意味・わかりやすい解説

史学史

しがくし

史学史とは、史料の収集・編纂(へんさん)、歴史研究の方法・叙述などを検討し、史学の思想・歴史観・歴史認識などの発展の跡を追究し、歴史学の歴史を系統的に明らかにする学問である。以下順に、ヨーロッパ、中国、日本の史学史について記述する。

[神山四郎・近藤和彦]

ヨーロッパ

歴史は単なる過去の事実の記録ではない。ある時代に生きる人が、その問題意識から、残された証言や史料を用いてつくりあげた過去像である。したがって、それは時代が移ろい考え方が改まれば、変わる。そうした過去像の変遷が史学史をなす。官製の記録とは違うものとして、個人による知的な探求としての歴史が書かれたのは、古代ギリシアからである。中世にはキリスト教がヨーロッパ独特の歴史観を確立した。近代に歴史研究は科学的な営みとなったが、国情と文化の違いがそれぞれ違うスタイルの学問と歴史書を生んだ。20世紀後半から、世界史の大きな転換とともに、従来のようなヨーロッパ中心的で、エリート的、権力的な人類史は大きく変貌(へんぼう)しつつある。

[神山四郎・近藤和彦]

古代・中世の歴史観と歴史記述

記念碑としての歴史

オリエントをはじめとして、古代のあらゆる社会において、歴史は神話や伝説の「語り伝え」であり、英雄物語であった。エジプトでもメソポタミアでも歴代の王の名とその治績を碑文に刻んでいるが、それは王家の記録であり、神格化された王の権力をたたえ、専制政治の正統性を証すものであった。古代のこうした歴史の叙述は、近代の歴史学によって、「物語としての歴史」または「記念碑としての歴史」とよばれる。これらは、語り伝えた人の個性が現れない、という意味で非人称的な伝承であった。

[神山四郎・近藤和彦]

ヒストリアの成立

そのような歴史を個人の知的な営みとしたのはギリシア人である。ギリシアには強大な王朝がないかわりに、合理的な批判精神があった。紀元前5世紀にヘロドトスはペルシア戦争についての伝説ではなく史実を求めて諸国を巡り歩き、自分で調査したことを一貫した文体で書いた。ここに探究と個人的な著述としての歴史(ヒストリア)が始まり、ヘロドトスは「歴史の父」といわれる。30年後、トゥキディデスは、ギリシアの死命を制したペロポネソス戦争の歴史を書いた。軍人でもあった彼は、神話や神託のたぐいとは別のものとして、この戦史の逐一を批判的に書いた。その同時代史への批判的な観点は、近代の歴史家からも称賛されている。この2人の『歴史』(ヒストリアイ)は国難をめぐる人々の「偉業」をたたえ、明らかにする批判的営みという意味で、歴史学の古典とされる。

[神山四郎・近藤和彦]

古代人の循環史観

ポリビオスはもっぱら政治、国制に関する歴史を書き、プルタルコスはギリシアとローマの人物列伝を著した。ともにギリシアに生まれ、のちにローマで活躍した、二つの文化の歴史意識を媒介する存在であった。古代のギリシア・ローマ人にとって、歴史とは運命のままに悲喜劇を繰り返すものであり、歴史における進歩や発展という観念はなかった。ローマ帝政時代にタキトゥスが書いた『ゲルマニア』は、ゲルマン人の社会、民族、風習を書いた、いまでいう民族誌で、いまも原始ゲルマン研究の重要な証言になっている。なお、『ゲルマニア』における民族誌は、へロドトスおよびトゥキディデスにおけるバルバロイ(異邦人、野蛮人)への関心を発展させたものということができる。「われわれ」として認識されたギリシア・ローマ人の「文明」に対照された、異邦人の野蛮な暴力ないし専制、という発想の枠組は、近代にも再現するであろう。

[神山四郎・近藤和彦]

キリスト教の単線史観

ユダヤ教およびキリスト教は、ギリシア人とは根本的に違う歴史観をもっていた。永遠の絶対神が創造したこの世は、始めがあり終わりのあるもので、その不可逆な経過のうちに歴史が生じる。初め楽園に生まれた人類は限りなく幸福であったが、自らの意志を乱用して楽園から追放された。しかしキリストの贖罪(しょくざい)によってふたたび楽園に戻る道が開け、それに向かって長い苦しい努力を続ける。これがキリスト教の歴史観の大要である。ギリシア・ローマの歴史観が「循環的」で無目的だったとすれば、キリスト教の歴史観は「単線的」な目的史観といえる。

4世紀にカエサリアのエウセビウスは、世界史の事件を年代順に列記して、そこに救いの過程を読み取る『年代記』を書いた。5世紀にアウグスティヌスは『神の国』を書いて、人類の歴史を「神の国」と「地の国」の闘いとして描き、その二つの国の分裂から最後に神の国が勝つまでの長い道程を示した。その観点からローマ帝国の滅亡を越えるものが意味づけられた。

中世の人たちは歴史になにか確かな事実というものを究めるよりは、意味を求めた。世の中と歴史に意味を与えるのはキリストの教えであり、その信仰によって、人類の歴史は彷徨(ほうこう)のあと、意味のある最終的な救いを目ざして進歩すべきものであった。目的史観という点で、それは近代人の歴史意識の母胎ともいえる。中世後半に発達した大学において、歴史は独立の学問とはみなされず、神学と哲学の下に従属する自由学科のなかの「修辞学」に入れられていた。

[神山四郎・近藤和彦]

近代の歴史観と歴史記述

ルネサンスの歴史書

ルネサンス時代には古典の再発見と人文主義の機運にのってギリシア、ローマの文献が読み直され、古代遺跡が発掘された。15世紀後半から16世紀は、活版印刷の普及にも支えられ、信仰と知がともに高揚した時代である。キリスト教の神学的な歴史観は衰えることなく、聖書の原典による研究や翻訳が盛んに行われた。同時に、人文学者はローマ時代のポリビオスやリウィウスの歴史書を読んだが、それは、史実を学ぶよりは、その文体を手本として美文を読み書きし、そこから市民的な徳を習得することが主眼であった。

マキャベッリはリウィウスの『ローマ史』に注釈を加えながら『史論』を書き、ローマの共和政を賛美したが、これはむしろ彼の信念としての共和主義と徳の政治を明らかにするものであった。グイッチャルディーニの『フィレンツェ史』は、トゥキディデスを手本として自分の同時代のできごとを書いたものであるが、記述はマキャベッリより客観的であった。

[神山四郎・近藤和彦]

近世の史料批判

ルネサンス期の人文主義(ヒューマニズム)に続く16、17世紀は、宗教改革と宗教戦争の時代であり、神学論争の時代でもある。神学者は互いにカトリックあるいはプロテスタントの正統性を主張して、それを立証するために典拠を示し、相手を論破する必要があった。そのために古い文献が探求され、編集され、公刊された。多くの史料集が公にされ、歴史的研究が促進された。17世紀の末フランスのベネディクト会修道士マビヨンは、この神学論争において、それまで典拠として無批判に利用されていた文書・文献に多くの誤りや偽作があることを明らかにし、歴史研究にはまず史料の正しさを確かめなければならないことを説いて、古文書学の創始者とされる。17世紀のイギリスでは、国教会とピューリタン、中央と地方の対立が重なり、共和主義革命、つづいて王政復古が起こった。そのなかで王党派のクラレンドンが、ピューリタンの共和制を「大反乱」とする歴史を執筆した。このように、神学的、政治的な対立抗争に命をかけた近世人の史料批判が以後の歴史学の基礎になる。

[神山四郎・近藤和彦]

啓蒙とロマン主義

17世紀末からフランス革命までは、啓蒙(けいもう)の世紀である。ヨーロッパ人の知識は大航海以降、イスラムやアジア、アメリカの異文化との交渉によって広がり、また科学革命によって深まった。古代の世界観や中世の神学は揺らいだ。啓蒙とは、こうして混乱し無秩序に肥大した知識を合理的に把握できるように、ヨーロッパ中の知識人が取り組んだ先端的な総合科学であり、因習批判の学であった。博物学、社会哲学、政治経済学、科学技術、文学といった形をとったが、いずれにおいても普遍文明がたたえられ、伝統でなく理性により、未来を楽観する進歩主義であった。

啓蒙にとって「東洋」は、ただ異文化として好奇心の対象となっただけではない。それは現実のフランス王政やイギリス重商主義を批判する際に、鏡のような準拠として用いられた。18世紀にモンテスキュー、ボルテール、ヒューム、ギボンなど啓蒙思想家の著した歴史書は広く読まれたが、それは批判的作品としてであり、また文体と物語性に重きを置いた文学の一ジャンルとして、であった。

とはいえ、歴史学が固有の学問として発達するのは、ロマン主義の思潮においてである。ロマン主義は、啓蒙に対する知的反動であり、普遍でなく民族的個性が、進歩でなく過去とのつながりが強調される。すでに18世紀後半から勢いを得ていたロマン主義の関心は、国内では民族的、民衆的な伝承に向かい、海外では異民族の文化などに向かった。ヘルダーやフンボルトをはじめとする博物学者が民俗学、民族誌、言語学の始まりとなる記録を残し、これは後になって20世紀後半の社会文化史によって再評価されることになる。

[近藤和彦]

19世紀ドイツ史学

近代的な歴史研究は19世紀に大きく発達する。これは全ヨーロッパにおけるロマン主義、ナショナリズム、自由主義が交じりあった時代の産物である。

だが、近代の歴史学の基礎は、まずドイツで発達した。フランス革命およびナポレオン戦争において苦境におちいったドイツ、とくにプロイセンでは、1807年から祖国愛に訴えつつ、シュタインなどが上からの改革を実行した。そのなかで1810年にベルリン大学が創立され、デンマーク生まれのニーブールが歴史学の初代教授として赴任し、史料批判に基づく『ローマ史』を講義し刊行した。ニーブールの盟友シュタインは、政界から引退したあと、ドイツの国民史にかかわるあらゆる記録を編纂(へんさん)すべく浩瀚(こうかん)な『ゲルマン歴史資料集』(モヌメンタ・ゲルマニアエ・ヒストリカ=Monumenta Germaniae Historica、略称MGH)の刊行を始めた。この活動は、現在も過去の刊行物のデジタル化を含む事業として進行中である。ニーブールとシュタインによって、ドイツにおける学問としての歴史学の基礎ができた。

[近藤和彦]

ランケの歴史学

こうして機の熟したベルリン大学に1825年に招かれたのが、ランケである。前年、29歳のランケは『ラテン系・ゲルマン系の諸国民の歴史』において、ルネサンス・イタリア戦争・宗教改革の時代における主権国家の形成を述べていた。以後、各地の史料研究に基づき、『ローマ教皇』『宗教改革時代のドイツ史』『フランス史』『イギリス史』『世界史』といった主著が次々に公にされた。その立場は「事実の本来ありしままに」という標語に象徴され、ランケは批判的実証的なアカデミズム史学の祖といえる。

彼の歴史学は、第一に、近世以来のヨーロッパ列強の政治史であり、各国民の運命をめぐるできごと、権力にかかわる男の偉業に焦点を合わせたものであった。ランケにかぎらず19世紀の全歴史家に共通して、その前提に国民国家があり、ネーション形成こそ歴史の基調(ライトモチーフ)であったのである。また第二に、大学で訓練された専門家の仕事としての歴史学が確立し、1859年から『史学雑誌』(Historische Zeitschrift=HZ)という専門誌が刊行された。こうした内容と制度を特徴とする近代歴史学が、ランケとともに始まった。

[近藤和彦]

へーゲル歴史哲学とヨーロッパ中心史観

ベルリン大学におけるランケの年長の同僚に、哲学者へーゲルがいた。その歴史哲学によれば、世界史は絶対精神の自己展開としてとらえられ、古代オリエントからギリシア、ローマ、キリスト教的ヨーロッパ、そして市民社会の近代国家への止揚によって完成する。アジア、アフリカは、文明からの逸脱ないし停滞とされる。こうしたへーゲルの目的論的な単線史観は、近代ヨーロッパ人の共有した歴史観を観念的に完成したものといえる。

ヨーロッパ中心史観の源泉はユダヤ教・キリスト教にあったが、これは啓蒙と市民革命(ブルジョア革命)、産業革命を経て自信に満ちたヨーロッパ列強の自己意識、正当化として補強された。19世紀にもっとも明快にこれを表明したのは、フランスのギゾー『ヨーロッパ文明史』、イギリスのバックル『イギリス文明史』である。これらは日本でも福沢諭吉(ふくざわゆきち)などを通じて、早くから紹介された。普遍主義、進歩主義、ヨーロッパないし自国中心主義の歴史は、19世紀後半のイギリスでは、ホイッグ史観として完成をみる。

[近藤和彦]

歴史学派経済学とアカデミズム史学

しかし、ヨーロッパは一様でなく、19世紀史の基調は、自由主義経済で世界を席巻(せっけん)しようとするイギリスと、これに対する後発資本主義諸国の相克からなる。とりわけドイツでパックス・ブリタニカに対抗し国民経済の保護育成を唱えたのが、リストと関税同盟であった。国民経済、国民国家、国民文化こそ、政治的に分立するドイツ人の大きな課題であり、19世紀後半に歴史学派経済学が確立する。シュモラー、ブレンターノによる経済史がそれであり、またブルクハルト、マイネッケによって文化史、精神史の基礎も据えられた。

ドイツ帝国は、医学、化学、法律学をはじめ、あらゆる学問を国家の後援のもとに世界一の水準にもたらそうとした。歴史学もその例にもれない。ネーション形成にかかわる知的営みとしての近代歴史学が、ゼミナールという新方式で教育された。

[近藤和彦]

ドイツ歴史学の影響

この高水準と新方式に引きつけられて、欧米および日本から多くの留学生が訪れ、またドイツの大学で訓練された歴史研究者が諸国の大学に迎えられた。歴史学の専門誌もドイツの『史学雑誌』にならって、19世紀末までにフランス、イタリア、イギリス、日本、合衆国の順で創刊された。たとえばランケの弟子リースが1887年(明治20)、帝国大学の史学科創立のために迎えられて、日本の史学会および『史学雑誌』の開始に関与したこと、箕作元八(みつくりげんぱち)、福田徳三などがドイツに留学し近代歴史学を祖国にもたらしたことは、こうした国際的波頭の一端である。

近代の歴史学は、ナショナリズムの時代の国家学として確立した。いずれの国においても、学者・教師ばかりか、官吏・法律家・企業エリートになるには、歴史学の素養は必要不可欠と考えられた。

[近藤和彦]

現代の歴史観と歴史記述

マルクス主義

マルクス主義は、近代ヨーロッパを根本的に批判しつつ、その知性の大前提を受けつぐ思想であった。へーゲル哲学、社会主義運動、イギリス経済学の合体した19世紀後半の壮大な理論である。その歴史観の特徴は、生産力と生産関係から人類史の発展法則を説明し、自由経済を否定し、労働者の理想社会を目ざす単線的目的史観である。しかし、これが圧倒的な影響を及ぼすのは、ロシア革命ないしコミンテルン(1919)以降である。革命思想としてだけでなく、人類史の全体をとらえ理解しようとする世界観的な意志として、20世紀前半の若者、知識人に与えたインパクトは大きく深い。

[近藤和彦]

ヨーロッパ中心主義と文明史観

第一次世界大戦とソ連邦の成立は、とりわけヨーロッパの知識人に大きな衝撃を与えた。従来のままの自己充足的な進歩史観のままでいることはできず、また社会主義の脅威にどう対処するか、手探りで模索するしかなかった。

シュペングラーの『西洋の没落』は、西洋人による自らの文明の悲観的な予言である。両世界大戦間にトインビーは、古代以来の人類史の基礎として、国家でなくより広い文明圏を考えた。浩瀚な『歴史の研究』において、21ないし23の文明がそれぞれ発生・成長・繁栄・死の過程を繰り返す、という類型的把握により、ヨーロッパ中心主義でなく、複数の文明が並行する多元的な世界史を呈示した。これは脱植民地主義の時代にも適合し、高度成長期の日本において、梅棹忠夫『文明の生態史観』を生み出す触媒にもなった。

[近藤和彦]

社会経済史

より実証的、専門的な展開としては、歴史学派経済学およびマルクス主義の影響をうけて、20世紀前半に社会経済史が目覚しく発達した。専門誌の発刊で先陣を切ったのは、やはりドイツであり、『社会経済史四季報』に始まり、両大戦間のフランスの『経済社会史年報』(アナール派の始まり)、ないし日本の『社会経済史学』(1931)で学問的なサイクルは一巡する。経済史は、政治史に比べて比較研究がしやすく、統計的処理になじみやすいので、一国史にとらわれない展開がみられ、国際共同研究も促進された。ブローデル『地中海世界』、ウォーラーステイン『近代世界システム』といった世界史の枠組を変えるような業績も、社会経済史を基礎としている。歴史学で唯一ノーベル賞(1993年、経済学賞)を受けたフォーゲルは、数理経済史の研究者である。

[近藤和彦]

ネイミア史学

自己充足的な進歩史観を批判する両世界大戦間の思潮のなかで、独特の冷徹な歴史学を生んだのが、ユダヤ人にして亡命ポーランド貴族、ネイミアSir Lewis Namier(1888―1960)であった。イギリスの議会史を民主主義や自由主義といった思想信条でなく、人脈・金脈に即した権力分析、すなわち各議員の出生、学歴、姻戚、財産、利権など、総選挙における有力者や大蔵省の工作などに焦点を合わせた分析によって、書き換えた。その主著『ジョージ3世即位時の政治構造』と『アメリカ革命期のイギリス』は両大戦間のイギリスで刊行されたが、影響はむしろ冷戦期の合衆国で浸透した。

ネイミア史学は、進歩主義への懐疑、英雄や革命の否認、歴史における物語性の否定といった形で、現代歴史学における修正主義への道を開いた。またコンピュータの普及とともに、プロソポグラフィ(ある社会集団の構成と経歴の分析)という手法が広く浸透することになった。

[近藤和彦]

社会史と民衆史

いずれにしても1950年代までの歴史学は、エリートによるエリート経験の研究であった。1960年代の後半から欧米でも日本でも顕著になったのは、第二次世界大戦後に生まれた団塊の世代を迎えた大学の大衆化、ベトナム戦争などの不条理に反対する非エリートの運動である。歴史学もその影響をうけ、大衆の反権力的な闘い、非権力的な日常生活の研究が盛んになった。理念や権力と対照される領域を明らかにした社会史、民衆史がそれである。また、これらとは別に、消費経済の大衆化に対応して消費生活史、ものの文化史も発達した。

さらに、従来の歴史学でほとんど無視されていた女性、マイノリティに注目した研究が1970年代、1980年代には爆発的に広まった。とりわけ合衆国では、公民権法の浸透に伴い、エスニック・アイデンティティ(民族的独自性)の追求が政治的な意味をもち、またアメリカは二次的なヨーロッパではなく、独自の文明であるという立場が補強されることにもなった。

[近藤和彦]

世界システム

1990年代からのグローバル経済の席巻によって、歴史における政治、文化、理想の意味が軽視される情況がみえる。資本主義ないし国際政治のグローバルな覇権システム、北が支配し南が従属する構造は、むしろ強化されている。また、特定集団がアイデンティティの自己主張を続けるだけでは、現代の平和も生活も成り立たないことは自明である。インターネットにもみられるように、国家権力の統制のきかないグローバルな公共空間が展開していることに見合って、歴史学にも多極的な広がりの芽がみえる。

先がよく見えない時代にこそ、人は後ろを振り返り、考え直す。歴史学は時代とともに歩んでいる。

[近藤和彦]

中国

中国は史書のきわめて多い国である。『左氏伝』に始まる編年史、『史記』に始まる歴代正史の紀伝史、『史通』などの史評と形式も内容も豊富であるが、ほとんどが統治の参考のため、官人が書き官人が読むもので、道義や名教(人として守るべき道を明らかにする教え)の主張が一貫していた。史学は政治の仮面で、したがって純粋史学、真正史学といった思想は容易に生まれなかった。しかし統治体制の相違に伴う性格の変化は認めることができる。これを氏族史、宮廷史、官僚史などと規定すれば、世界に共通する場にのせることができる。

[増井経夫]

氏族史

文字製作者といわれる黄帝のころの蒼頡(そうきつ)、沮誦(そしょう)、史家の祖といわれる周の史佚(しいつ)、楚(そ)の倚相(いしょう)、史家の模範とされる晋(しん)の董狐(とうこ)、斉(せい)の南史などみな記録を残したものであろう。しかし古くは中国も口誦による伝承が主流で、祖先神の功業をたたえ、系譜を述べ現支配を誇り、豊作や戦勝を祈り、勧戒を語り感動を歌うものなど、その痕跡(こんせき)は『書経』『詩経』などにみられる。ただ文字の使用が祭祀(さいし)や儀礼にちなんで発達したので、記録はこれに偏り、周代には王室や諸侯の宮廷に蓄積されたようである。今日みられるものは、殷(いん)代の甲骨文を除くと、春秋期の魯(ろ)、戦国期の魏(ぎ)の遺文が「五経」や「汲冢(きゅうちょう)書」にそのおもかげを残している。そのなかの魯の歴年記録『春秋』に左丘明(さきゅうめい)が注釈したという『左氏伝』(『春秋左氏伝』)は、中国でもっとも愛読された史書であり、中国史学の冒頭を飾るものでもあった。これは編年史に口誦によって伝えられたであろう多くの説話を吸着し、魯を中心とした春秋期の列国物語を展開している。同じ左丘明の作といわれる『国語』も春秋から戦国に及ぶ8か国の列国史で、『左氏伝』に採用した残りの部分ではなかったかといわれたほど同工異曲の内容である。また『戦国策』は戦国期の諸国間の策謀を国別に記述している。これらはいずれも前漢末宮廷の秘府(書物庫)で発見されたり整理されたものであったという。これらに共通する性格をよく示したものは『世本(せほん)』で、上古から戦国期までの王侯や卿大夫(けいたいふ)の系譜、名諡(めいし)、都邑(とゆう)などを分類している。氏族連合が各地に支配権を樹立して抗争した時代の記録者の意識が反映したものであった。

[増井経夫]

宮廷史

秦(しん)・漢の統一期にまず司馬遷(しばせん)の『史記』が集成された。その紀伝体は宮廷資料を整理すれば当然落ち着く形式で、上古から漢の武帝までを記述し、ついで『史記』を模倣して班固の『漢書(かんじょ)』が前漢一代を記し、続いて多くの史家によって『後漢書(ごかんじょ)』がいくつか編集された。編年史では荀悦(じゅんえつ)の『漢紀』ができ、晋(しん)代になると袁宏(えんこう)(328―376)の『後漢紀』が書かれ、また陳寿(ちんじゅ)(233―297)の『三国志』が編集され、南朝の宋(そう)では范曄(はんよう)(398―445)がいわゆる『七家後漢書』を整理して『後漢書』を書いた。これらはみな宮廷で尊重されたので、諸家は競って『晋書』の編集にあたり、いわゆる『十八家晋書』ができ、北朝では魏収(ぎしゅう)(506―572)の『魏書』、南朝では沈約(しんやく)の『宋書』、蕭子顕(しょうしけん)(487―537)の『斉書(せいしょ)』が書かれ、編年史の『晋紀』もいくつかできた。唐代に入ると『晋書』は勅撰(ちょくせん)となり、南朝の『梁(りょう)書』『陳書』、北朝の『斉書』『周書』も勅撰され、李延寿(りえんじゅ)の『南史』『北史』もでき、『隋(ずい)書』も勅撰された。『漢書』以来1王朝ごとにその王朝の『書経』として編集された史書が、ついに勅撰の形をとったのは、すべてが宮廷に集約されてたどりついた形式であった。南北朝は史書の流行した時代で、梁の武帝(蕭衍(しょうえん))は『通史』も編集させたというが、その盛行を受けて『隋書』「経籍志」は経史子集の4部を分け、はっきり史部を独立させたし、劉知幾(りゅうちき)が『史通』のような評論書を著したが、その合理的な史評も宮廷志向の強さを隠すことはできなかった。また杜佑(とゆう)が『通典(つてん)』を書き、上古から唐の玄宗ころまでの制度の沿革を記し、正史の書志の部を整理集成したのは、宮廷史学を開花させたものでもあった。

[増井経夫]

官僚史

五代を経て宋代になると、中国史学はその性格を一変する。正史の『唐書』『五代史』に新旧両書が並存するのも、『宋史』以後書の標題を史に変えたのも偶然ではない。この切り替えは1人の力ではなかったが、欧陽修(おうようしゅう)が『新唐書』を書き『新五代史』を書くと、すでにできていた『旧唐書(くとうじょ)』『旧五代史』がほとんど消滅してしまったのも、新しい主張が史書を領導し、宮廷より高い理念が成長してきたからである。皇帝を礼拝するのでなく皇帝も礼拝しなければならない道義を設定したのは新たな官僚であった。それをもっともよく史書に張り付けたものは司馬光の『資治通鑑(しじつがん)』で、戦国期から五代末までを諸史から丹念に編年体に編成した。宋代史学はまた官僚の職掌のように分野を拡大し、『西漢会要』『東漢会要』『唐会要』のような政治学から、地理学、金石学、古泉学などを派生させたが、またこれらを総合する鄭樵(ていしょう)の『通志』は紀伝体で通史を書き、書志にあたる二十略で百科全書的な編集を果たした。元(げん)代には『宋史』『遼(りょう)史』『金史』ができたが、その大部分を手がけた欧陽玄(1283―1357)の筆は、蒙古(もうこ)治下のゆえか迫力を欠き、続いて明(みん)代にできた『元史』も粗雑であった。しかし清(しん)代は史学が盛んで『明史』のできはよく、また多くの史家が輩出した。王鳴盛の『十七史商榷(かく)』『蛾術篇(ぎじゅつへん)』、銭大昕(せんたいきん)の『二十二史考異』『十駕斎養(じゅうがさいよう)新録』、趙翼(ちょうよく)の『二十二史箚記(さっき)』『陔餘叢考(がいよそうこう)』、崔述(さいじゅつ)の『考信録』などが書かれ、章学誠は『文史通義』に、『史通』に次ぐ史評の場を開いた。宋代の名分論から清代の考証学まで、その内容は豊富であったが、性格は官僚史で一貫されていた。清末になって康有為の『新学偽経考』『孔子(こうし)改制考』など批判的な書が書かれ、民国になって梁啓超の『中国歴史研究法』ができ、台湾の国民政府では『清史』を完成したが、西欧近代史学は中国伝統史学と円滑にかみ合わなかった。それはマルクス主義史観においても同様である。一様に教条主義に落ち込んでしまう。

[増井経夫]

民衆史

目を離してみると中国にも民衆史がなかったわけではない。古くは呂不韋(りょふい)の『呂氏春秋』、劉安(りゅうあん)(前179―前122)の『淮南子(えなんじ)』、王充の『論衡(ろんこう)』などにその萌芽(ほうが)がみられ、いずれも『隋書』「経籍志」では子部の雑のなかに一括されている。主流からはみ出したもの、異端とみられたものに、民衆の横顔を認めるのはあながちひが目ではない。宮廷史が盛行し官僚史が横行した時代に、民衆の目をもとうとすれば、自らがはみ出してしまわなければならなかった。したがって『元史』のような粗末な官僚史しか生まなかった明代に、逆に民衆史が集中して現れた。一つは李贄(りし)(卓吾)の『蔵書』、一つは馮夢龍(ふうぼうりゅう)の『智嚢(ちのう)』である。『蔵書』は古今の評価を逆転したと弾劾され、禁書とされたものであるが、戦国から元代まで一治一乱を軸とし、本紀にかえて世紀として皇帝を時代の代表者、列伝を大臣、名臣、儒臣、武臣、賊臣、近臣、外臣などに分類した。激越な論調はかならずしも民衆の声ではないが、時代観を展開したのは希有(けう)のことであった。『智嚢』は、歴史とは統治のためというより、人間がいかに生くるかのためのものだとし、史書から数千の説話を収集して、上智、明智、察知、胆智、術智、捷智(しょうち)、語智、兵智、閨智(けいち)、雑智の10部に分け、あらゆる階層の人物を取り上げている。いつのことと断らない、まさに民衆の目による中国史となっている。どのような材料でも操作によって歴史的磁性を帯びるよい実例である。

[増井経夫]

日本

古代・中世の歴史観と歴史叙述

古代

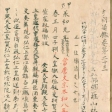

日本における最初の修史事業は、620年(推古天皇28)聖徳太子・蘇我馬子(そがのうまこ)らによって行われた。『天皇記』『国記(こっき)』の編纂に着手したといわれているが、いまはこれをみることができない。大化改新の際、蘇我家において焼失したと伝えられている。律令(りつりょう)国家が勢力を確立した8世紀に入ると、712年(和銅5)に『古事記(こじき)』が、720年(養老4)に『日本書紀(しょき)』が撰述(せんじゅつ)された。記載事項の選択に一定の基準はあるものの、全体を貫く統一的史観はない。以後10世紀までに、いわゆる六国史(りっこくし)(『日本書紀』『続日本紀(しょくにほんぎ)』『日本後紀(こうき)』『続日本後紀』『日本文徳(もんとく)天皇実録』『日本三代実録』)が編纂された。それらは、中国の史書を模した編年体で、臣下薨卒(こうそつ)の条には個人の伝記を載せて紀伝体を兼ねている。しかし、律令国家権力の衰退とともに修史の事業はみられなくなる。そうしたなかで、892年(寛平4)、六国史の記事を分類抄出し再整理した菅原道真(すがわらのみちざね)の『類聚(るいじゅう)国史』は注目すべき仕事であった。

[佐藤和彦]

中世

中世に入ると、一貫した史観と個性とをもった史書が出現し始める。藤原道長(みちなが)の全盛期を賛美する『栄花(えいが)物語』と、道長の政治を鋭く批判する『大鏡(おおかがみ)』とがこれである。やがて、貴族社会から武家社会への変化を不可避的なものととらえ、歴史の推移を「道理」の展開として認識し、論述する慈円(じえん)の『愚管抄(ぐかんしょう)』が現れる。慈円は「保元(ほうげん)元年七月二日鳥羽(とば)院ウセサセ給ヒテ後、日本国ノ乱逆ト云(いう)コトハヲコリテ後、ムサノ世ニナリニケル也」と記述する。変革期のなかで鍛えられた慈円の目は鋭い。歴史の推移と変遷に着目し、その因果を考察する『増鏡(ますかがみ)』や北畠親房(きたばたけちかふさ)の『神皇正統記(じんのうしょうとうき)』は、この系列に属する作品である。親房は、南朝の正統性を、国家・天皇の歴史を検討するなかで主張した。鎌倉幕府の歴史が、1266年(文永3)までとはいえ、『吾妻鏡(あづまかがみ)』として編述されている。編述にあたって、貴族側の記録なども利用された。鎌倉幕府の成立過程については、『吾妻鏡』とともに、九条兼実(くじょうかねざね)の『玉葉(ぎょくよう)』が併読、研究される必要があろう。

中世の打ち続く戦乱は、『平家(へいけ)物語』『太平記(たいへいき)』などの戦記物を生み出した。これらの作品は、叙事詩としての文学作品の枠を超えて、中世人の思想と行動とを究明することができる歴史叙述でもある。1322年(元亨2)に完成した虎関師錬(こかんしれん)の『元亨釈書(げんこうしゃくしょ)』は、仏教史のみならず思想史の分野においても貴重な作品である。室町幕府の立場から南北朝内乱を描いたものに『梅松論(ばいしょうろん)』がある。『明徳記(めいとくき)』『嘉吉記(かきつき)』『応仁記(おうにんき)』などは、室町時代の政治過程を検討する際の重要な史料である。歴史が後代の人々に対する教訓としての側面をもつとすれば、15世紀後半に、堺相論(さかいそうろん)(境界争い)に伴う合戦の体験とその意義を、村人に伝えるための覚え書きなどが作成され始めたことも看過すべきではなかろう。

[佐藤和彦]

近世の歴史観と歴史叙述

江戸初期

戦国争乱ののちに成立した江戸幕府は、幕府の出現を合理化するために、三河(みかわ)以来の徳川家の歴史や諸大名の家譜などを編纂し、『武徳(ぶとく)大成記』や『寛永諸家(かんえいしょか)系図伝』としてまとめあげた。幕府は1644年(正保1)林家(りんけ)に『本朝(ほんちょう)編年録』の編纂を命じた。この仕事は、羅山(らざん)の死後、子の鵞峯(がほう)(1618―1680)に受け継がれ、1664年(寛文4)に『本朝通鑑(つがん)』と改称され、1670年に至って、神武(じんむ)天皇から後陽成(ごようぜい)天皇に至る編年体の史書として完成した。林家の歴史観は、大義名分論、勧善懲悪の儒教史観を特徴とするが、古記録・古文書の収集、異本の校訂など正確な史実の確立に努力を払っている。1657年(明暦3)水戸藩主徳川光圀(みつくに)は『大日本史』の編纂に着手した。神武天皇から後小松(ごこまつ)天皇までの歴史、全397巻が完成したのは、1906年(明治39)である。広範な史料蒐集(しゅうしゅう)は注目してよい。朱子学流の大義名分論を中心とする史観に基づき紀伝体で編述されている。この編纂事業の過程でおこった水戸学は、幕末の尊王論に大きな影響を与えた。

[佐藤和彦]

18世紀

18世紀前半の史家新井白石(あらいはくせき)は合理性と実証性とを重視した。1702年(元禄15)に、『寛永諸家系図伝』の批判的検討を通して各大名家の事蹟(じせき)を叙した『藩翰譜(はんかんぷ)』を完成した。シドッチ尋問で知りえた世界の歴史や地理などをまとめた『西洋紀聞(きぶん)』などに、白石の合理主義をみることができる。白石には、古代史の合理的解釈を試みた『古史通(こしつう)』や、武家政権の発展を中心に独自の時代区分を特徴とする『読史余論(とくしよろん)』などがある。18世紀後半には、考証学が発達し、古典の書誌学的研究が進み、歴史観も多様化した。本居宣長(もとおりのりなが)の『古事記伝』は、歴史解釈における儒教思想を払拭(ふっしょく)し、伴信友(ばんのぶとも)『残桜記(ざんおうき)』、平田篤胤(ひらたあつたね)『古史徴(こしちょう)』らの研究を生み出す先駆的役割を果たした。青木昆陽(あおきこんよう)の『蕃藷考(ばんしょこう)』や、安藤昌益(あんどうしょうえき)の『自然真営道(じねんしんえいどう)』などにも注目したい。

[佐藤和彦]

19世紀

19世紀に入って目だち始めた幕府の衰退、社会不安、対外関係の緊張は、尊王攘夷(じょうい)思想を生み、頼山陽(らいさんよう)『日本外史(がいし)』、伊達千広(だてちひろ)『大勢三転考』など、王政復古史観が展開した。菅江真澄(すがえますみ)は東北各地の民間伝承を記録し(『真澄遊覧記(ますみゆうらんき)』)、色川三中(いろかわみなか)は香取神宮の関係史を調査・編述した(『香取文書纂(かとりもんじょさん)』)。『群書類従(ぐんしょるいじゅう)』の編纂にみられる塙保己一(はなわほきいち)の和学講談所の仕事は、史料編纂事業の先駆をなすものとして重要である。

[佐藤和彦]

近現代の歴史観と歴史叙述

明治時代

1869年(明治2)明治政府は、官府の修史事業を開始した。明治天皇の修史の沙汰書(さたしょ)を受けて、三条実美(さんじょうさねとみ)が総裁となり国史編輯(へんしゅう)局を開設し、六国史の後を継ぎ正史の編纂を行うというものであった。編輯局はのち、修史局、修史館と改称して編纂の事業を続けたが、1885年から全国的な古文書・古記録の採訪を行ったこと以外には、みるべき成果をあげることはなかった。1887年、東京大学文科大学に史学科が開設され、ランケ学派のリースの指導によって近代歴史学が育成されることとなった。また修史事業も大学へ移管されることとなった。近代歴史学の基礎は、官学における学問研究のみならず、新井白石の史論を政権交替説にすぎないと批判した福沢諭吉(ふくざわゆきち)『文明論之概略(ぶんめいろんのがいりゃく)』、歴史を法則的・体系的に理解しようとした田口卯吉(たぐちうきち)『日本開化小史』、歴史を発展させた主体として英雄・政治家のみならず民衆を重視した山路愛山(やまじあいざん)『読史(とくし)論集』など、いわゆる民間史学の徒によっても築かれていった。鋭い問題意識によって、歴史を発展させた主体を追究する彼らの史風は、1930年代のマルクス主義歴史学に継受されていく。1890年代から1920年代にかけての歴史学は、東京帝国大学の田中義成(よしなり)、三上参次(みかみさんじ)、黒板勝美(くろいたかつみ)、京都帝国大学の原勝郎(はらかつろう)、三浦周行(みうらひろゆき)、内田銀蔵(ぎんぞう)らによって進められ、政治史、法制史、経済史の分野が開拓された。1901年より『大日本古文書』『大日本史料』など、歴史研究にとっての基本史料の編纂、刊行も開始された。この間、1910年(明治43)から翌1911年にかけて、学問・研究に政治権力が介入した不幸な事件として南北朝正閏(せいじゅん)問題が発生している。

[佐藤和彦]

大正時代から第二次世界大戦まで

大正デモクラシーを背景に文化史的研究が進展したが、1920年代から1930年代にかけては、史学の分野においても政治史偏重を脱して、思想・文化を視点に据えた新しい方法論が提起された。文学作品を素材として国民思想の研究に新分野を開拓していた津田左右吉(そうきち)は『神代史(じんだいし)の研究』『古事記及日本書紀の研究』『日本上代史研究』『上代日本の社会及び思想』などの一連の記紀研究により、日本古代史の真の姿を提示しつつあった。柳田国男(やなぎたくにお)の民俗学、伊波普猷(いはふゆう)の沖縄学などが歩み始めた。文化人類学的方法を導入した西村真次(しんじ)(1879―1943)『日本文化史概論』や、文献史料のみならず絵画史料の援用によって民衆生活史の研究を進めた西岡虎之助(にしおかとらのすけ)の仕事などが発表され始めた。日本資本主義の矛盾の増大は、社会不安をよび、労働争議、小作争議が頻発した。このような情況を背景として、唯物史観にたつ社会科学、なかんずく歴史学が進展した。社会経済史学会、歴史学研究会が創設され、歴史学界に新風を吹き込んでいった。1922年(大正11)『日本社会史序論』を発表した佐野学(さのまなぶ)は、被支配階級の人々の行動(一揆(いっき))を経済史の範疇(はんちゅう)としてではなく、生きた歴史の運動として把握しようとし、日本労働学校の講師であった野呂栄太郎(のろえいたろう)は、そこに学ぶ労働者の質問を真摯(しんし)に受け止めるなかから、1927年(昭和2)には「日本資本主義発達史」を書き上げていった。翌1928年には服部之総(はっとりしそう)の「明治維新史」が、1932年には羽仁五郎(はにごろう)の「東洋における資本主義の形成」が発表された。1930年代には、ファシズムの嵐が吹き始めたが、野呂・服部・羽仁・山田盛太郎(やまだもりたろう)・平野義太郎(ひらのよしたろう)らが編集し、日本資本主義の史的究明を目ざして1932年に刊行を開始した『日本資本主義発達史講座』は、ファシズムに抗した近代歴史学の金字塔である。1930年代から1940年代には、ファシズムの風潮に便乗する皇国史観が横行したが、真理を求める科学的歴史学の伝統は、冬の時代にも消されることはなかった。

[佐藤和彦]

第二次世界大戦後

第二次世界大戦後の歴史学界は、戦時中抑圧されていた学問・思想の自由が復活し、民主化が進むなかで、歴史意識の変革を求めて活発に動き出した。戦後数年の間に発表された高橋幸八郎(こうはちろう)『近代社会成立史論』、大塚久雄(ひさお)『近代化の人間的基礎』、川島武宜(たけよし)『日本社会の家族的構成』などは、歴史学が、農地改革、天皇制、家族制度など現実的課題の史的解明に、きわめて有効な武器たりうることを示すものであった。丸山真男(まさお)「超国家主義の論理と心理」「日本ファシズムの思想と運動」や石母田正(いしもだしょう)『中世的世界の形成』、遠山茂樹(とおやましげき)(1914―2011)『明治維新』などは、戦後の歴史学に決定的影響を与え、いまなお思想史、政治史研究の原点といわれている。戦後歴史学の特徴は、社会発展の法則認識であり、社会構成史の研究とともに土地制度史の理解が急速に深められた。

1940年代の後半から1950年代にかけて、日本における農奴制の形成過程・下人の階級的本質規定をめぐって、鈴木・石母田論争、南北朝封建革命論争、太閤(たいこう)検地論争が展開し、歴史変革の主体が追究され、歴史認識の方法が深められていった。鈴木良一(りょういち)(1909―2001)「敗戦後の歴史学における一傾向」、松本新八郎(しんぱちろう)(1913―2005)『中世社会の研究』、永原慶二(ながはらけいじ)(1922―2004)『日本封建社会論』、安良城盛昭(あらきもりあき)(1927―1993)『幕藩制社会の成立と構造』、宮川満(みやかわみつる)(1917―2003)『太閤検地論』などがその成果である。民衆の生活実態を追究して戦前以来の研究を深化させた西岡虎之助『民衆生活史研究』や、地方史・女性史・部落史の重要性を指摘して民衆文化論を展開した林屋辰三郎(はやしやたつさぶろう)(1914―1998)『中世文化の基調』などはきたるべき歴史学の方向性を示唆するものであった。1950年代後半に入ると「世界史の基本法則」への方法的反省や、「国民的歴史学運動」への批判がみられるようになった。

1960年代から1970年代にかけて、民衆史研究が歴史学界の前面へと登場する。安保闘争の挫折(ざせつ)と高度経済成長がもたらしたさまざまなひずみを、いかに克服するかという現実的課題のなかから、色川大吉(いろかわだいきち)(1925―2021)『明治精神史』、鹿野政直(かのうまさなお)(1931― )『資本主義形成期の秩序意識』、安丸良夫(やすまるよしお)(1934―2016)『日本の近代化と民衆思想』などの作品が生み出され、民衆思想史が追究され、その研究方法が多くの関心をよんだ。1970年代には、民衆を主体とする初めての通史『日本民衆の歴史』が門脇禎二(かどわきていじ)(1925―2007)・稲垣泰彦(いながきやすひこ)(1921―1982)・佐々木潤之介(じゅんのすけ)(1929―2004)らによって編集、叙述され、生活・思想を視野に入れた民衆闘争史、階級闘争と国家の問題を統一的に把握しようとする日本国家史、さらには日本女性史の本格的な研究も開始された。第二次世界大戦後20年を経過するなかで、歴史学研究が硬直した理論的枠組みにとらわれていたとき、新しいパラダイム(範型)の発見を提唱したのが石井進(いしいすすむ)(1931―2001)である。1970年代後半から1980年代にかけて歴史の読み直しが各分野で開始され、非農業民と周縁的世界への関心が深められていった。1990年代には、国民国家論、ジェンダー論などが歴史学の新たな試みとして展開された。

1971年(昭和46)の国立公文書館の設立、1981年(昭和56)の国立歴史民俗博物館の発足をはじめ、都および各県レベルでの文書館の開設と整備の充実は、地域史研究を可能にする基礎的条件であった。いま、日本の歴史学は考古学、民俗学、文化人類学などの諸分野の研究と連携しつつ、社会史が追究され、さらに民衆生活史を基軸に歴史の全体像を構築するという作業を展開しつつある。それは新しい歴史学の創造でもある。

[佐藤和彦]

『林健太郎著『歴史学と歴史理論』林健太郎著作集Ⅰ(1993・山川出版社)』▽『近藤和彦著『文明の表象 英国』(1998・山川出版社)』▽『福井憲彦著『歴史学の現在』改訂新版(2001・放送大学)』▽『内藤虎次郎著『支那史学史』(1949・弘文堂)』▽『増井経夫著『アジアの歴史と歴史家』(1966・吉川弘文館)』▽『増井経夫著『中国の歴史書――中国史学史』(1984・刀水書房)』▽『家永三郎著『日本の近代史学』(1957・日本評論新社)』▽『遠山茂樹著『戦後の歴史学と歴史意識』(1968・岩波書店)』▽『永原慶二著『歴史学叙説』(1978・東京大学出版会)』▽『網野善彦著『無縁・公界・楽――日本中世の自由と平和』(1978・平凡社)』▽『佐藤和彦著『中世民衆史の方法――反権力の構想』(1985・校倉書房)』▽『鹿野政直著『「鳥島」は入っているか――歴史意識の現在と歴史学』(1988・岩波書店)』▽『石井進著『中世史を考える――社会論・史料論・都市論』(1991・校倉書房)』▽『安田常雄・佐藤能丸編著『展望日本歴史24 思想史の発想と方法』(2000・東京堂出版)』