日本大百科全書(ニッポニカ) 「栄花物語」の意味・わかりやすい解説

栄花物語

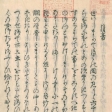

えいがものがたり

平安後期の歴史物語。宇多(うだ)天皇から堀河(ほりかわ)天皇の1092年(寛治6)2月まで、15代200余年間の宮廷貴族社会の歴史を編年体で叙述したもの。主題や文体などの相違により、初めの30巻を正編、あとの10巻を続編とよんで区別している。

正編の前半は、主として藤原道長が政権抗争に打ち勝って権勢の座について栄華を極めるまでを、摂関政治の犠牲となって敗退した者の姿をも克明に描き、後半は、道長の仏事や信仰生活を中心に、子女の出家や死に直面して人生の悲哀をかみしめた人間道長の姿を描いている。その構成は、「をかしくめでたきもの」と「あはれにかなしきもの」、明暗、悲喜を対照させているところに特徴がある。正編の成立は道長の死後まもないころ(1035以前)で、赤染衛門(あかぞめえもん)の作とみる説が有力である。続編は、正編の道長のように物語の核となる人物がいないため、宮廷生活の一般的な叙述に中心があり、行事の詳しい模様や盛儀の際の女房の服飾に筆が費やされ、構想も散漫で、形象性に乏しく、事実の平板な羅列に終始している。その成立は不明な点が多く、正編とは作者が別人であるうえに、巻37までとそれ以後では、作者を異にするといわれている。『栄花物語』では、文学的な興趣によって感覚的に歴史を把握しており、個々の歴史事象の背後に潜む歴史の真実を描くよりも、事件をめぐって生起する人々の心情や人の世の哀感を、事実を主観的に潤色したり、虚構を用いたり、さらには、『源氏物語』の文章を模倣するなどして描いていて、作り物語的性格が濃厚であり、冷徹な目で人間を直視し、その内面へ踏み込んで描く態度が希薄である。しかし、歴史物語の嚆矢(こうし)として、新しい領域を開拓した意義は大きい。

現存本は、写本として三条西家旧蔵本、陽明文庫本、西本願寺本、富岡家旧蔵甲本、同乙本などがあり、刊本として古活字本、明暦(めいれき)2年(1656)刊本などがある。

[竹鼻 績]

『松村博司著『栄花物語の研究』正続(1956、1960・刀江書院)』▽『松村博司著『栄花物語の研究 第三』(1967・桜楓社)』▽『河北騰著『栄花物語研究』(1968・桜楓社)』▽『松村博司・山中裕校注『日本古典文学大系75・76 栄花物語 上下』(1965・岩波書店)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「栄花物語」の意味・わかりやすい解説

栄花物語

えいがものがたり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「栄花物語」の解説

栄花物語

えいがものがたり

「栄華物語」「世継(よつぎ)」「世継物語」とも。平安時代の歴史物語。40巻。巻30までの正編と,以下の続編にわかれる。正編の作者としては赤染衛門(あかぞめえもん)が有力視されるが,確証はない。続編作者は未詳。正編は長元年間(1028~37),続編は1092年(寛治6)以降まもなくの成立とみるのが定説。正編は村上朝から藤原道長の死までを整った編年体で描く。後宮に歴史をみるという姿勢が基本。道長に対する賛美的記述が多く,批判性に乏しい。続編は30~92年(長元3~寛治6)を扱うが,散漫で統一的な構造がみえない。摂関時代史をはじめて描き,また歴史物語の最初の作品として「大鏡」以下の諸作品の先駆となった。歴史と文学の両面で重要な作品。「新編日本古典文学全集」「日本古典文学大系」所収。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「栄花物語」の解説

栄花物語

えいがものがたり

『世継物語』ともいう。11世紀の成立。40巻。正編30巻は赤染衛門,続編は出羽の弁の作というが確証はない。宇多天皇から堀河天皇まで約200年の宮中を中心とした貴族社会の歴史を編年体で記述。主題は藤原道長の栄華で批判性に乏しい。史書としては和文編年体の最初で,女房の日記などを資料に使ったらしく,概して正確である。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

デジタル大辞泉プラス 「栄花物語」の解説

栄花物語

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新