精選版 日本国語大辞典 「水草」の意味・読み・例文・類語

みず‐くさみづ‥【水草】

- 〘 名詞 〙

- ① 水と草。すいそう。

- [初出の実例]「水草きよき山のすゑにてつとめ侍らむとてなむまかりいりぬる」(出典:源氏物語(1001‐14頃)若菜上)

- ② 水中または水辺に生える草。みくさ。すいそう。

▼みずくさの花《 季語・夏 》

すい‐そう‥サウ【水草】

- 〘 名詞 〙

- ① 水と草。川と草花。

- [初出の実例]「病来事事総無為、水草清処伴二牧豎一」(出典:艸山集(1674)二三・山居得腐字八首)

- [その他の文献]〔墨子‐非楽上〕

- ② 淡水中またはその水辺に生える草。海草に対していう。みくさ。みずくさ。

- [初出の実例]「険悪道の、はるかにたえて毒獣おほく、またまた水草(スイサウ)(〈注〉ミツクサ)なく」(出典:妙一本仮名書き法華経(鎌倉中)三)

- [その他の文献]〔礼記‐祭統〕

み‐くさ【水草】

- 〘 名詞 〙 水中や水辺に生える草。みずくさ。

▼みくさ生う《 季語・春 》

- [初出の実例]「いにしへの古き堤は年深み池のなぎさに水草(みくさ)生ひにけり」(出典:万葉集(8C後)三・三七八)

改訂新版 世界大百科事典 「水草」の意味・わかりやすい解説

水草 (すいそう)

water plant

水生植物のことで〈みずくさ〉ともいう。植物体全体が水中にあり,根が水底についているクロモ,エビモなどの沈水植物と,ジュンサイ,ヒルムシロなどの水面に浮かぶ葉をもつ浮葉植物floating-leaved plant,ガマ,ハスなどの葉や茎が水面上にでる抽水植物emergent plant(挺水植物ともいう),根が水底につかず,植物体全体が水面や水面下で浮遊するウキクサ,タヌキモなどの浮水植物floating plantからなる。淡水産の高等植物に限る場合と,アマモなどの海水産の高等植物や大型藻類まで含める場合がある。

水草の生活の場となる水界は,植物に必要な水はもちろん,栄養塩類やガス類が溶存状態で存在し,温度変化は小さい。このように植物の生育に好適な一方,水は光を吸収し,水中では深くなると暗くなる。溶存物質の拡散は水の動きがなければ悪く,とくに酸素不足を生じやすい。岸辺では水位が変動すると,陸化や水没が起こる。

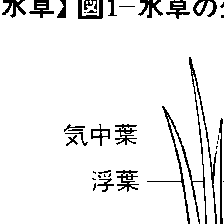

水草の分布には,水分条件や光環境の変化を伴う水深との対応関係がみられ,帯状分布を示すことが多い。典型的には,岸から沖へと,ヨシ帯とマコモ帯に分かれる抽水植物帯,浮葉植物帯,沈水植物帯,シャジクモ帯が順にみられる。生育環境の違いに対応して,水草は気中葉・浮葉・水中葉をつくり,葉には茎とともに水面下への通気のための細胞間隙(かんげき)などの組織が発達するが,維管束はあまり発達せず,浮葉の裏面や水中葉は気孔やクチクラ層を欠く。マツモ,タヌキモ,サンショウモのように根を退化させた水草まである。抽水植物は,水深50cmから地下水位20cmの範囲では生長のよいヨシのように陸上まで広く生育するものが多いが,植物体全体が水没したままだと枯死することが多い。浮葉植物は水が引いても気孔のある陸上型を作って生き残れるが,ササバモのように陸上型を作れる沈水植物はめずらしい。

水草の分布は水質との相関も示す。フトヒルムシロ,ジュンサイ,ヒツジグサ,タヌキモなどは酸性・貧栄養の水に限られ,トチカガミ,エビモ,ヒシ,ウキクサなどは中性・富栄養な水に多い。水中に溶存する二酸化炭素は,pHが中性やアルカリ性に傾くと炭酸イオンや重炭酸イオンの形になり,水草はそれらを光合成の炭酸源として利用できるが,酸性の水に限られるものの中には,フトヒルムシロのように重炭酸イオンを利用できない植物があることが知られている。

陸上と比べての水界の環境の一様さからか,水草にはウキクサ,マツモ,リュウノヒゲモ,イバラモ,ヨシのように世界的に分布するものが多くみられる。

沈水性の水草にも退化はしていても維管束が存在し,水面上で行われる風媒のような受粉様式がみられる。ヒルムシロ科とその近縁なアマモ科をあわせて考えると,淡水生から汽水生・海水生へ,浮葉植物から沈水植物へという水草の生活様式と,両性花から単性花へ,風媒から水面媒・水中媒へ,おしべと心皮の数が4から1へ,葯が2室から1室へという形態とが対応して変化している。これらのことから,水草が陸上生活から再び水中生活にまい戻った植物であることはまちがいないと考えられている。

執筆者:藤田 昇

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「水草」の読み・字形・画数・意味

【水草】すいそう(さう)

を

を うて

うて 徙し、

徙し、 郭常處、

郭常處、 田の業無し。然れども亦た各

田の業無し。然れども亦た各

地

地 り。

り。字通「水」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「水草」の意味・わかりやすい解説

水草【すいそう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「水草」の意味・わかりやすい解説

水草

みずくさ

water plant

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

動植物名よみかた辞典 普及版 「水草」の解説

水草 (ミズグサ)

水草 (ミズクサ)

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の水草の言及

【水草】より

…淡水産の高等植物に限る場合と,アマモなどの海水産の高等植物や大型藻類まで含める場合がある。 水草の生活の場となる水界は,植物に必要な水はもちろん,栄養塩類やガス類が溶存状態で存在し,温度変化は小さい。このように植物の生育に好適な一方,水は光を吸収し,水中では深くなると暗くなる。…

※「水草」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...