精選版 日本国語大辞典 「波動」の意味・読み・例文・類語

は‐どう【波動】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「波動」の意味・わかりやすい解説

波動 (はどう)

wave motion

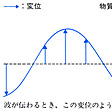

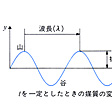

水面の波は,だれもが見慣れた波動現象の一例である。このほか音,光,電波などの波動にわれわれはつねに取り囲まれている。水面の波は,ある場所で起きた水面の上下の振動が次々に周囲に伝わっていく現象である。その際に水そのものは,もとあった場所の付近で運動するだけで,全体として一定の方向に動いていかない点が特徴である。水面を波が伝わるとき,高くなった場所を波の山,低くなった所を波の谷という。山の部分は山脈のように連なっているが,これを波面という。静かな水面に小石を一つ投げ込むと,小石の落ちた点を中心として円形の波面が広がっていくのが見られる。波の山は一つだけ孤立して進む場合もあれば,いくつかがかたまって進む場合もある。また同じ形の波の山が一定の間隔で次々に送り出されて進む場合もある。このような連続している波では,山から山までの間隔を波長,一定の場所で一つの山が通り過ぎてから次の山がくるまでの時間を周期と呼び,

波の速さ=波長/周期

の関係がある。

水面の波と同様に,ある物理量(位置,密度,電場,磁場など)が1ヵ所で振動的に変化するとき,それが次々に周囲に伝わっていく現象を波動または単に波と呼ぶ。波動が伝わるためには,波動を伝える何かが必要である。その何かを媒質という。水面の波では水,音では空気が媒質である。電磁波に対しては空間そのものが媒質と考えられている。以下では波の基本的な性質について解説することにし,海などに生ずる波については〈波浪〉の項目を参照されたい。

横波と縦波

滑らかな床の上にひもを一直線にのばし,その一端を床と平行にひもとは直角の方向に振動させると,ひもの各部分の変位が波として伝わるのを見ることができる。このときひもの変位は波の進む方向と垂直である。このような波を横波という。一方,滑らかな床の上につる巻きばねをわずかに引きのばしておき,その一端をばねが伸縮するように振動させると,ばねが引きのばされた部分と圧縮された部分が交互に波として伝わる。このときばねの各部分は波の進む方向と同じ方向に振動している。このような波を縦波という。これはまたばねの各部の疎密が波として伝わるとみなすこともできるので,疎密波ともいう。音は空気中の疎密波である。地震波は地球内部を伝わる波で,縦波と横波の両方を伴う。水面の波は横波のように見えるが,水の各部分は波の進行方向を含む鉛直面内で楕円を描いて運動しており,単純な横波とは異なる。電磁波(光)は進行方向と垂直の方向に振動的に変化する電場,磁場を伴い,横波とみなされる。

→音 →光 →横波

波動の伝わるしくみ

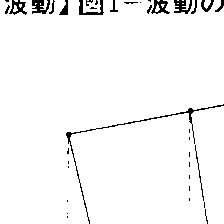

一つのモデルとして図1のように振子を一列に並べておもりを互いにばねでつないだものを考える。左端の振子p1を図に示すように振動させると,隣の振子p2はばねを介して力を受け,p1を追って振動を始めるが,その位相はp1の振動より遅れている。同様にして3番目の振子p3,4番目の振子p4もそれぞれ少しずつ位相の遅れた振動をする。そのようすを全体としてみると波が進んでいくことがわかる。もし振子の間をつなぐばねがきわめて弱ければ,ばねがないのと同じで隣の振子はほとんど力を受けないから振動を始めない。したがって波動を生じない。逆にばねがきわめて強ければ,振子は全部が一体となっていっせいに振動するので,やはり波動を生じない。この二つの極端の中間で波動が生ずるのである。弾性体の内部では,このモデルと同様に,各微小部分の間に作用する弾性の力によって波動が伝わる。これを弾性波という。水面の波は重力と表面張力の作用で起こる。電磁波は電磁誘導によって次々に磁場,電場が変化することによって伝わる。

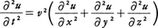

波動方程式

波動を理論的に取り扱うためには,まずそれを数式的に表現することが必要である。x軸の正の向きに進む波の形は,位置xと時間tの関数u(x,t)で表すことができる。この波が一定の速さvで形を変えずに進むのであれば,この関数はx,tをu(x-vt)の形で含まなければならない(図2)。波がx軸の負の向きに進む場合はこの関数はu(x+vt)の形をもつ。これら二つの関数はどちらも偏微分方程式, をみたす。この偏微分方程式を波動方程式と呼ぶ。逆にある量uが位置xと時間tの関数であって,しかも波動方程式をみたすことがわかれば,uには波が生じて一定の形,一定の速さで進むことを予測できる。三次元空間では波動方程式は,

をみたす。この偏微分方程式を波動方程式と呼ぶ。逆にある量uが位置xと時間tの関数であって,しかも波動方程式をみたすことがわかれば,uには波が生じて一定の形,一定の速さで進むことを予測できる。三次元空間では波動方程式は, の形をもつ。水面の運動,弾性体の内部の変位,電磁場など,波動を生ずる現象に対してはすべてこの形の方程式を導くことができる。

の形をもつ。水面の運動,弾性体の内部の変位,電磁場など,波動を生ずる現象に対してはすべてこの形の方程式を導くことができる。

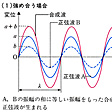

二つの波u1(x,t)とu2(x,t)が同時に同じ場所に達すると,変位uはu1とu2とを加え合わせたものになる(図3)。これはu1,u2が波動方程式をみたすとき,u=u1+u2もまた波動方程式をみたすことと符合する(重ね合せの原理)。

なお,波動の性質に関する研究が進むにつれて,上の波動方程式に代わって非線形の偏微分方程式を用いないと説明のできない現象があることがわかってきた。そのような方程式に従う波動を非線形波動と呼ぶ。

正弦波

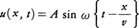

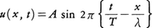

波動方程式をみたす関数u(x,t)の中でもっとも簡単でしかも重要なものは, または,

または, の形をもつもので,これを正弦波と呼ぶ。これらの式の中に現れる定数Aを振幅,ωを角振動数,vを位相速度,Tを周期,λを波長と呼ぶ。またω=2π/T,v=λ/Tであって,ν=1/T=ω/2πを振動数または周波数という。この関数は正弦曲線の形を保って一定の速さvでx軸の正の向きに進む波を表す。正弦関数の周期性からu(x+λ,t)=u(x,t),u(x,t+T)=u(x,t)であるから,波長λおよび周期Tは,波の山と山に限らず,それぞれ一般に同じ位相をもつ2点間の距離およびある場所で同じ位相が繰り返される時間間隔を表している。また波源は単位時間にν個の波形を送り出し,1個の波形はλの長さをもつから,位相速度v=λνは単位時間に同位相の状態が進む距離を表すことになる。振幅Aは変位の最大値を示す。

の形をもつもので,これを正弦波と呼ぶ。これらの式の中に現れる定数Aを振幅,ωを角振動数,vを位相速度,Tを周期,λを波長と呼ぶ。またω=2π/T,v=λ/Tであって,ν=1/T=ω/2πを振動数または周波数という。この関数は正弦曲線の形を保って一定の速さvでx軸の正の向きに進む波を表す。正弦関数の周期性からu(x+λ,t)=u(x,t),u(x,t+T)=u(x,t)であるから,波長λおよび周期Tは,波の山と山に限らず,それぞれ一般に同じ位相をもつ2点間の距離およびある場所で同じ位相が繰り返される時間間隔を表している。また波源は単位時間にν個の波形を送り出し,1個の波形はλの長さをもつから,位相速度v=λνは単位時間に同位相の状態が進む距離を表すことになる。振幅Aは変位の最大値を示す。

音叉の発する音や発振器で作り出す振動電流はほぼ正確な正弦波になっているが,一般の波の形はむしろ正弦波でないことのほうが多い。このような波も,振動数の異なる多くの正弦波で適当な振幅をもつものを加え合わせることによって,表現することができる。これをフーリエ展開といって,波動を理論的に取り扱ううえで重要な数学的手法である。なお,正弦波に限らず位相速度vでx軸方向に進む波は,一般に,

の形で示される。

の形で示される。

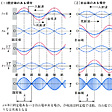

うなりと群速度

振動数のわずかに異なる二つの正弦波を重ね合わせると,ある場所で,ある瞬間に波の山と山が重なっていても,しだいに山の位置がずれていくので互いに打ち消し合うようになり,その後再び山の位置が近づいて,山の数が一つだけずれたとき再び山と山が重なり合う。その結果,重なり合った波の振幅は周期的に変化し,1秒間の増減の回数は二つの波の振動数の差に等しい。この現象をうなりという。寺の鐘の音が強弱の変化を繰り返すのはその一例である。重なり合った波は一定の形を保って,二つの波の位相速度と同じ速度で進む。しかし波の位相速度が振動数によって異なる場合は,重なり合った波の振幅の大きい部分は,二つの波のそれぞれの位相速度とも異なる速さで移動する。この速さを群速度といい,振幅が大きくなっている部分を波束という。

→群速度

波の直進,反射,屈折

波は一様な等方的媒質の中では,波面に垂直の方向に進む。したがって波面が平面であるような波(平面波)は一定の方向に直進する。また1点から発生して四方八方に進む波の波面は同心の球面となる。これを球面波という。〈波面が進むとき波面上の各点から新たに球面波が送り出され,これらに共通に接する面(包絡面)が全体としての新たな波面になる〉という考え方は,発案者の名にちなんでホイヘンスの原理と呼ばれ,波の伝わるようすを知るのに便利である。

波が異なる媒質との境界に達したとき,第1の媒質内に戻る波と,第2の媒質の中で方向を変えて進む波とが現れる。これをそれぞれ波の反射,屈折という。媒質の境界が平面で,入射する波が平面波の場合,図4のように,入射する波の進む方向および反射された波の進む方向が境界面の法線となす角をそれぞれi(入射角),i′(反射角)とすると,i=i′の関係がある。また,第1の媒質での位相速度をv1,第2の媒質での位相速度をv2とし,屈折した波の進む方向が境界面の法線となす角をr(屈折角)とすると,sin i/sinr=ν1/ν2=n(nは二つの媒質によって定まる定数)の関係がある(これは光の場合のスネルの法則に対応するものである)。これらはホイヘンスの原理によってみごとに説明することができる。なおこれらは光の反射,屈折の法則とまったく同じである。

→屈折

波の干渉,回折,偏り

二つの波が重なり合うとき,つねに強め合う場所とつねに打ち消し合う場所があって一定の縞模様ができることがある。この現象を干渉という。また波はその波長と比較して大きい障害物の後方には回り込むことが少なく,はっきりした影を作るが,波長と比較して小さい障害物の後方には回り込む。波長の短い光の場合,建物の後ろには光がとどかず影ができるが,波長の長い音の場合は建物の後ろでも聞こえるのはこのためである。また波がその波長と比較して狭い隙間を通り抜けるとき,直進だけでなく,折れ曲がっていくつかの方向に進む。これらの現象を波の回折という。

横波の振動の方向が一定の平面内に限られているとき,これを偏った波という。例えば光はある種の結晶に入射すると,電場のベクトルが特定の面内にある光(偏光)だけが透過する。干渉,回折,偏りは波動に特有の現象であって,粒子の流れでは起こり得ない。

→回折 →干渉

波動とエネルギー

波動は媒質の移動は伴わないがエネルギーを運ぶ。運ばれるエネルギーの量は振幅の2乗と振動数の2乗に比例する。太陽のエネルギーが地球に達するのは電磁波としてエネルギーが運ばれてくるためである。この電磁波によって単位時間,単位面積当りに運ばれるエネルギーの流れはポインティングベクトルで表される。

ドップラー効果

観測者と波源とが互いに近づく向きに運動しているとき,振動数が本来のものより大きく観測され,逆に互いに遠ざかる向きに運動しているときは小さく観測される。この現象も波動に特有のものでドップラー効果と呼ばれる。近づいてくる電車の警笛の音が高く聞こえ,それが通り過ぎると急に低く聞こえるのはその一例。

→ドップラー効果

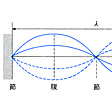

進行波と定常波

これまで一つの方向に進む波について述べた。このような波を進行波という。ところが入射波と反射波が重なり合う場合などに,進行しない波が現れることがある。例えば水槽の中でその長さに対して適当な波長の波を起こすと,水面の各部分は上下に振動しているが一方向に進む波は現れない。このような状態を定常波という。弦の振動,管の中の気柱の振動のような弾性体の振動はこの定常波ができた状態であって,それはまた波が両端を限られた媒質の中に閉じ込められた状態ともいえる。

→振動

物質波

光が粒子の流れか波動かという問題については長い論争があり,いったんは干渉,回折などの現象を示すことから波動説が正しいとされた。しかし光電効果のように光が粒子でないと説明しがたい現象が発見されて,今日では光は波動性と粒子性の両方をもつと理解されている。一方,電子線が波動に特有の回折現象を示すことなどから,一般に粒子も波動性をもつことがわかった。このように粒子に伴う波を物質波またはド・ブロイ波という。

→物質波

執筆者:有山 正孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「波動」の意味・わかりやすい解説

波動

はどう

wave motion

空間や物体の一部に加えられた状態の変化が、次々に周囲の部分にある速さで伝わっていく現象()。海や池の水面にたつ波は親しみ深い現象であるが、これは物理的には複雑な現象である。これらについては「波浪」の項で述べる。

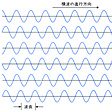

取り扱いやすく、簡単で基本的な波として、弦を伝わる横波()、つるまきばねを伝わる粗密の縦波()、流体中を進む音波、弾性体の振動の波(縦波および横波)の弾性波、真空中や誘電体(絶縁体)中を伝わる電磁波(光波を含む)などがある。いくらか性質が違うが、きわめて重要な波に、電子波のような物質波もある。これらの波には、それぞれの個性・独自性があるが、波として互いに類似した性質を共有する。それで、ある波の性質の理解は、しばしば他の波の性質の納得にも役だつことになる。以下では、主として弦の横波について述べる。

[飼沼芳郎]

波動方程式と波動関数

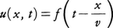

一様でしなやかな弦をぴんと水平に張り、その一端を急に横に振ると、振動が横波として弦を伝わっていく。弦のある場所(位置座標x)の微小部分に働く力は、右および左に隣接する弦の及ぼす二つの張力の合力である。二つの張力は、同じ大きさ、わずかに異なる方向、逆の向きをもつので、二つの張力の合力は、この微小部分を弦がぴんと張って静止しているときの位置、(平衡位置)に引き戻す復元力となる。弦の微小部分の運動方程式、「質量掛ける加速度は力に等しい」から、(一次元空間の)波動方程式とよばれる二階の偏微分方程式が導かれる。すなわち、「(波の伝播(でんぱ)速度cの逆数の二乗)と(弦の変位uの時刻tによる二階偏微分係数)との積は、(弦の変位uの位置xによる二階偏微分係数)に等しい」。この波動方程式の解uはtとxの関数で波動関数とよばれる。波動関数uの一般的な形は、(t-x/c)の任意の関数と(t+x/c)の任意の関数の和である。前者はプラスx方向に、後者はマイナスx方向に、いずれも速度cで伝わる波を表す。弦の横波では、伝播速度cは弦の張力と線密度(弦の単位長さ当りの質量)との比の平方根に等しい。

[飼沼芳郎]

正弦波

正弦波()はもっとも基本的な波である。波動関数uが

u=asin((2π/T)・(t-x/c)+δ)

すなわち、振幅aと位相の正弦関数の積で表される場合には、この波はプラスx方向に速度cで進行する正弦波である。(2π/T)の2πラジアンは360度、Tは周期で、(2π/T)は角振動数である。角振動数は振動数(1/T)の2π倍である。時刻tがTの整数倍だけ移っても、位置xがλ=cTの整数倍だけ変わっても、波動関数は同じ値をとる。λは波長である。速度cで伝わる一般の進行波は、同じ速度をもち、振動数がある範囲にわたって分布する無数の正弦波の重ね合わせ(フーリエ積分)として表すことができる。また波長λ、周期Tの周期的な関数であるような進行波は、基本振動数(1/T)およびその整数倍の振動数(倍振動数)の正弦波の重ね合わせ(フーリエ級数)として表される。正弦波は単色波ともよばれる。

[飼沼芳郎]

波のエネルギー

ある物質中を波が伝わっていくとき、その物質を波の媒質という。進行波が伝わっていくとき、媒質はその平衡位置を中心にして振動するだけで、進行波とともに伝わっていくのは波のエネルギー流である。弦の横波においては、弦の微小部分は、その振動の運動エネルギーと、変位が場所によって変化していることに基づく弦の伸び変形のひずみのエネルギーとをもつ。弦の微小部分に蓄えられたエネルギーの単位時間当りの増加量(増加率)は、この微小部分の両端から流れ込むエネルギー流の代数和に等しい。弦の微小部分の一端を通して隣接する弦の部分から流れ込むエネルギー流は、隣接する弦がこの部分に及ぼしている力の仕事率(単位時間にする仕事)に等しい。したがって、張力の横方向成分と弦の速度との積に等しくなる。

[飼沼芳郎]

2種の媒質の境界における波の反射と透過

弦の横波において、張力の横方向成分と弦の速度の比は、張力と線密度(単位長さ当りの質量)との積の平方根に等しい。この比は弦の特性インピーダンスとよばれる。線密度の異なる2種類の弦を1点でつなぐ。第1の弦を横波が伝わっていくと、二つの弦の境界で波の反射がおき、第二の弦には透過波が伝わる。反射波、透過波の強度と入射波の強度の比、すなわち強度反射率、強度透過率は

(強度反射率)

=(z1-z2)2/(z1+z2)2

(強度透過率)

=4z1z2/(z1+z2)2

=1-(強度反射率)

と書ける。z1、z2は二つの弦のインピーダンスである。

[飼沼芳郎]

定常波

一端が固定されている弦に正弦波が伝わっていき固定端に到達すると、振幅反射率マイナス1で反射する。すなわち、反射波、入射波の振幅は等しく、位相にはπ(180度)の跳びを生ずる。この場合には、二つの波の重ね合わせによって定常波が生ずる。定常波では弦の各点が入射正弦波の振動数で振動する。固定端からの距離が半波長の整数倍になる位置に節(ふし)、すなわち振動の振幅がつねにゼロになる場所が生ずる。隣り合った節と節の中間に腹(はら)、すなわち振幅最大の場所が生ずる。定常波の節および腹ではエネルギー流がつねにゼロであり、もっとも近接した節と腹の間にある弦の上で波のエネルギー流が往復している()。

[飼沼芳郎]

合成波

2種類の弦がつながれているとき、第二の弦の線密度が非常に大きい場合は、弦の接続点を固定端とする定常波が生ずる。第二の弦の線密度が非常に小さい場合にも、第二の弦に透過する波の強度はゼロに近く、弦の接続点を腹とする定常波が生ずる()。これは、接続点を開放端(自由端)とする場合の定常波に近いものである。なお入射正弦波と反射正弦波の振幅の大きさが異なる場合には、定常波の節における振動の振幅は最小にはなるが、ゼロにはならない。

[飼沼芳郎]

平面波・球面波

三次元空間を伝わる波においては、波の位相が一定値をとる平面が伝わっていく。この曲面を波面という。波面が平面であれば、波は平面波である。波面が1点を中心とする球面であれば、波は球面波である。球面波の振幅は球面の半径に逆比例して減少し、強度は半径の二乗に逆比例して減少する。したがって、球面を通して流れるエネルギー流の総量の時間平均は球面の半径によらぬことになる。

[飼沼芳郎]

波の干渉

一つの波源から出た波が異なる経路をたどって同一の場所に到達すると、二つの波は強め合ったり相殺したりして波の強弱の縞(しま)が空間的に生ずる。この現象が波の干渉で、この縞は干渉縞である。一般に、二つの波の波動関数の和に等しい波動関数で表される波が存在する。したがって、二つの波をそのまま重ね合わせて考えてもよいことになる。これが、波の重ね合わせの原理である()。この原理は波動光学の基礎を与える(最近は、重ね合わせの原理から外れた非線形光学現象も研究されている)。二つの波の重ね合わせ、干渉は、二つの波の進行方向の向きがちょうど逆のときには既述のように定常波の腹と節を生ずる。以下に、光波の干渉縞の例をあげる。平凸レンズの凸面にガラス板を押し付けて、単色光で照らすと、レンズとガラス板の間隙(かんげき)の上面・下面からの反射光の干渉により、ニュートン環が観察される。一枚の遮光板に互いに接近した二つの狭いスリットを並べてつくり、これを通して単色光源の前に置かれた平行なスリットを見ると、ヤングの干渉縞が観察される。短冊形のガラス板を水平に置き、その向こう側の端のガラス板の表面近くにこれに平行なスリットを置き、単色光で照らし、そしてガラス板の手前側の端を拡大鏡で観察すると、ロイドの鏡による干渉縞が見られる。

マイケルソン、モーリーは、マイケルソン干渉計を用いて、光の媒質、静止エーテルに対する地球の公転運動から期待できる干渉縞のずれの観測をしたが、期待されたずれは観察されなかった。これは、アインシュタインの特殊相対性理論の光速不変の原理と一致する結果であった。マイケルソン干渉計、ファブリ‐ペロー干渉計は、原子スペクトル光の波長によるメートル原器の較正(こうせい)(測定器の補正の値を決定すること)にも利用された。

波が媒質中を伝わっていく現象は、波面の各点を源とする二次波の重ね合わせがおき、これらの二次波が互いに干渉するとして説明できる。これをホイヘンス‐フレネルの原理という(オランダのC・ホイヘンスが発表した原理をフランスのフレネルが拡張したので、このようによばれる)。一様な媒質中における波の直進、二つの媒質の境界面における波の反射・屈折は、みなホイヘンス‐フレネルの原理から理解できる。

[飼沼芳郎]

波の回折

光波が開口した遮光板にぶつかると、光波は幾何光学的な影の空間へ回り込み、また直射光の照らすところには、開口のへりに平行な回折縞が生ずる。光波の波長に比して開口の寸法が十分に大きければ、遮光板の開口に到達した光波の波面から出る二次波の干渉をホイヘンス‐フレネルの原理に基づいて計算することにより、光波の回折現象を定量的に説明することができる。一つのスリットによる回折、遮光板上に並んだ二つのスリットによる回折、回折格子による回折、三次元の結晶格子上に規則正しく並んだ原子による回折などの光波の回折現象はよく知られている。フレネル帯板のレンズ作用、ホログラフィーの原理、顕微鏡の分解能、位相差顕微鏡の原理なども、光波の回折の応用例である。

[飼沼芳郎]

管の中を伝わる波

音波・電磁波・光波を伝送するために管を利用することがしばしばある。これに用いる管は、音波・電磁波の場合には導波管、光波の場合には光学繊維または光ファイバーとよばれる。狭い管の中を伝わる音波は縦波の平面波だけであるが、長い廊下やトンネルや地下の連絡道のような太い筒の中を音波が伝わるときには、平面波だけでなく、筒の内壁で繰り返し反射を受けてジグザグに進む複雑な波が伝わっていく。金属の導波管を伝わるマイクロ波領域の電磁波は管壁で繰り返し反射を受けてジグザグに進む波だけである。管の中をジグザグに進むこのような波は、管の形状と寸法によって定まる遮断波長よりも短い波長の波だけが伝わる。光ファイバーは特殊な構造をもつ一種のグラスファイバーであり、その内壁の繰り返し反射で光波が伝わる。光ファイバーは胃その他の内臓の医学的検査に用いる内視鏡の改良に用いられている。グラスファイバーの材質を選べば、吸収による光波の減衰をきわめて小さくすることができる。その特性のため、光ファイバーは長距離間の通信に広く用いられる。

[飼沼芳郎]

『紀本和男・飼沼芳郎・杉山旭著『基礎物理学講座Ⅱ 電磁気・波動』(1979・学術図書)』

百科事典マイペディア 「波動」の意味・わかりやすい解説

波動【はどう】

→関連項目波

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「波動」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「波動」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の波動の言及

【振動】より

…例えば1台の電車が一定区間の線路の上で始発駅から終着駅までの間を繰り返し往復しても,その電車が振動しているとはいわない。一方,波動は振動と密接な関係をもつ。連続している物体の一部分に生じた振動が隣接している部分に次々に伝わっていく現象が波動である。…

※「波動」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新