翻訳|diffraction

精選版 日本国語大辞典 「回折」の意味・読み・例文・類語

かい‐せつ クヮイ‥【回折】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「回折」の意味・わかりやすい解説

回折

かいせつ

diffraction

波が障害物の後ろに回り込んで伝播(でんぱ)する現象。障害物の後ろにいても音源からの音波が聞こえるのは、このためである。光波は音波に比べて波長が非常に短い。したがって光波はほとんど直進して不透明物体の影を生ずる。しかし、光波はわずかにではあるが物体の縁を回り込んで、影の場所にも到達する。また直接に光が当たるはずの場所にも明暗の回折縞(じま)を生ずる。一般に、波は障害物に当たると回折する。波の波長が大きいほど、波の回折は顕著におこる。

光波の物体による回折は、光源および観察点がどちらも物体から無限に遠い場合(すなわち平行光束で照らし、回折波をレンズで集めて、その焦点面上で観察する場合)と、光源、観察点のどちらか、またはその両方が物体から有限の距離にある場合とでは、回折像の強度分布がまったく違う。前者をフラウンホーファー回折、後者をフレネル回折という。は、ヘリウムネオンレーザーの放つ赤色の平行光線をスリットに当てたときに、遠く離れた壁面上にできる回折像で、ほぼフラウンホーファー回折像とみなされる。その強度分布をに示す。回折像は、その中央に強度の主極大をもち、その左右に等間隔に強度ゼロの場所が並ぶ。その間に強度の副極大があり、その強度は主極大から左右に離れるにしたがって急激に減少する。は、ナトリウムランプの放つ黄色の単色光の平行光線で不透明な板の縁を照らし、板から少し手前の平面上にルーペのピントをあわせたときに観察されるフレネル回折像である。板の縁から離れるにしたがって、フレネル回折縞の間隔が小さくなり、縞のコントラストが低くなる。光はまた板の縁からわずかに影の方へ回り込む。板の平面を通過した直後の入射光波の波面から、ホイヘンスの原理に従って二次波が送り出されるものとして、この二次波の干渉を考えれば、板の縁による光波の回折像の強度分布を説明することができる。

回折格子に単色の光波が垂直入射すると、フラウンホーファー回折によって、直進する波、すなわちゼロ次の回折波のほかに、その左右に折れて進む一次、二次などの回折波を生ずる。各スリットを通って回折波の進行方向に進む波が、スリットから遠く離れた場所で干渉して強め合うための条件(回折条件)は、これらの各光波の位相差が360度の整数倍に等しいことである。回折格子による回折光波が回折条件から外れた方向に進む場合には、各スリットからの波は互いに干渉して消滅するので、回折波の強度はゼロになる。それで、回折光波を望遠鏡で観察すると、対物レンズの焦点面上に回折線の鋭いスペクトルが観察される。回折格子は高い精度の分光器として利用される。

単色のX線が結晶に当たると、結晶内に規則正しく並んだ各原子によってX線の波が散乱される。各散乱波が干渉して強め合うのは、ラウエ条件またはブラッグ条件とよばれる回折条件が満足されるときに限られる。結晶はX線波に対して三次元的な回折格子の役割をするので、この現象をX線の結晶による回折という。また、中性子や電子の波も結晶によって回折される。波の回折を用いて結晶内の原子配列などを研究する学問分野は回折結晶学とよばれる。

[飼沼芳郎]

『飼沼芳郎著『干渉および干渉性』(1981・共立出版)』

改訂新版 世界大百科事典 「回折」の意味・わかりやすい解説

回折 (かいせつ)

diffraction

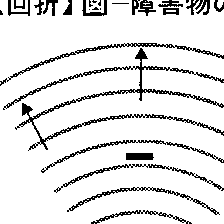

スリットに平面波を進入させたとき,スリットの幅が波長と同程度になると,波はスリットを中心とした円形に広がり,スリットの背後にまわり込んでいく。また,波が障害物にあたったときも,障害物の大きさが波長に比べて小さいと,障害物の幾何学的な影の部分にも波がまわり込んでいく。このように,スリットの背後や障害物の幾何学的な影の部分に波がまわり込む現象を波の回折という。回折現象が著しいかどうかは,波長とスリットの間隔や障害物の大きさの関係によって決まり,スリットの間隔や障害物の大きさが波長に比べて大きいときには回折現象はあまり顕著でなく,直進現象が著しく見られ,逆に,スリットの間隔や障害物の大きさが波長に比べて小さいときには,回折現象は著しくなり,同時に直進現象は目だたなくなる。したがって,波長の長い水の波や音では回折現象が容易に観察でき,例えば音は波長が数十cmから数mまでの空気中を伝搬する波で,したがって,ついたてぐらいでは影に隠れて見えない発音体の音も,回折によって聞くことができる。これに対して光の場合には,その波長が日常出会う物体の大きさに比較して著しく小さいため,回折現象の発見は遅れ,その結果,光の粒子説が長い間,信じられていたということができる。

回折によって光が影の部分にまわり込むところに写真乾板をおくと,写真乾板には回折光の強さの変化に応じた明暗の縞ができ,これを回折像と呼ぶ。光の回折には,フレネル回折とフラウンホーファー回折がある。平行光(したがって光源は無限遠にある)でスリットや障害物を照明して,有限の距離で回折現象をとらえるものが前者であり,無限の距離でそれをとらえるものが後者である。フレネル回折が無限に遠ざかるに従ってフラウンホーファー回折に近づくので,両者の間に本質的な差異はないが,場合によってはかなり違った回折像を示す。

回折現象の研究は,17世紀のF.M.グリマルディに始まり,T.ヤング,A.J.フレネルら多くの人々によって研究されてきた。回折現象を説明する理論には,大きく分けてホイヘンス=フレネルの理論とヤングの理論がある。前者はホイヘンスの原理に基づくものであり,回折現象が生ずるスリットや障害物の通過領域に二次的な球面波を出す二次波源を考え,二次波源からの球面波の干渉として回折現象を説明しようとするものである。後者は周辺回折波の原理とも呼ばれ,回折現象を生じさせるスリットや障害物の周辺から回折波が発生し,この周辺回折波と周辺以外の部分を一様に通過する平面波との干渉によって回折現象を説明するものである。理論的には,ホイヘンス=フレネルの回折理論は回折面における面積分に帰するため,その評価が容易であり今日まで多くの人々によって発展させられてきた。一方,ヤングの周辺回折波の理論は,回折を起こす周辺の線積分に帰するため,周辺の形状が複雑になるとその評価が困難となるが,物理的背景が理解しやすいことから近年急速な発展が見られるようになってきた。回折現象は,すべての波動に対して生ずるもので,X線,電子線,中性子線などの回折は,結晶構造の解析などに用いられている。

→X線回折 →中性子回折 →電子線回折

執筆者:朝倉 利光

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「回折」の意味・わかりやすい解説

回折【かいせつ】

→関連項目稲田の御光|音波|回折格子|菊池正士|金属組織学|シュテルン|波動|反射の法則

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「回折」の解説

回折

カイセツ

diffraction

音波,電磁波(光を含む)などの波が孔や障害物などの後方にできる幾何学的な陰影部分にまでまわり込む現象.波長λと孔などの大きさaとの比λ/aが大きいほど回折現象ははなはだしく,これが小さいときはこの現象は無視できて幾何学的な陰影をつくる.孔や障害物が波の波長程度の周期で並んでいるときは,回折波は広い角度範囲に強度をもち,回折波の間の干渉により周期と波長とで決まる特定方向に強度の山をもつ回折線が現れる.周期dの格子線をもつ回折格子に垂直に入射した光は,入射光とのなす角θが

d sin θ = nλ (nは整数)

を満足する方向に明るいスペクトルを生じ,周期的な原子の配列をもつ結晶にX線が入射するときは,周期とX線の波長とで決まる特定の方向に強度の山をもつ,いわゆるブラッグ反射を生じる.[別用語参照]X線回折

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

カメラマン写真用語辞典 「回折」の解説

回折

出典 カメラマンWebカメラマン写真用語辞典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「回折」の意味・わかりやすい解説

回折

かいせつ

diffraction

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の回折の言及

【波動】より

…なおこれらは光の反射,屈折の法則とまったく同じである。屈折

[波の干渉,回折,偏り]

二つの波が重なり合うとき,つねに強め合う場所とつねに打ち消し合う場所があって一定の縞模様ができることがある。この現象を干渉という。…

【光】より

…これらを含め,一般に波長1mmから1nmくらいまでの電磁波を広い意味で光と呼んでいる。

〔光の科学〕

光は干渉,回折やドップラー効果など,波動として特徴的な現象を示し,また,その波長より広い空間で直進し,異なる媒質との境界で一部が反射され,残りは境界で屈折して透過する。光は,進行方向に垂直な面内で,相互に直交した電場と磁場とが同じ位相で振動する横波である。…

※「回折」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新