デジタル大辞泉 「剣」の意味・読み・例文・類語

けん【剣】

2 小銃の先につける短い刀。銃剣。

3 剣を使う術。剣術。「

4 ハチやサソリの尾にある針。また、昆虫の雌の産卵管。

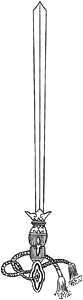

5 紋所の名。剣をかたどったもの。三つ剣・六つ剣など。

[類語]刀・

つるぎ【剣】

[類語]刀・

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

「けん」とも読み、左右相似形の両刃(もろは)の刀剣様式をいう。ただし高麗(こま)剣とか名剣などということばは、かならずしも左右相似形の剣を意味しない。また飾剣(かざたち)のように剣の文字を「たち」と読ませているものもある。わが国では武器としての剣は発達せず、片刃の太刀(たち)が主流である。また剣で長寸のものはごくまれで、剣の多くは仏教とくに密教で法具として用いられた三鈷柄(さんこづか)などのついたものである。寸法は短刀と同じく7~8寸(22~25センチメートル)のものが多く、鍛法は柾目鍛(まさめきた)え、直刃沸(すぐはにえ)づいた刃文となるものが多い。また室町時代には左右相似形をなさない変形両刃の短刀があるが、これは「両刃造(もろはづくり)短刀」と呼び習わしていて剣とはいわない。剣太刀ということばも刀剣と同義で両刃の剣のことではない。

[小笠原信夫]

「剣」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

…

【ヨーロッパ,オリエント】

東アジアの青銅器が祭祀具として発達したのにひきかえ,ヨーロッパや西アジアの青銅器は実用品が多い。銅や青銅などの初期の金属は,石にかわって斧,手斧(ちような),剣,短刀などの利器の素材として利用されたところから,銅器時代や青銅器時代を設定する根拠となった。青銅器時代の開始を,一般には前3000年前後に設定しているが,厳密にはこの年代の青銅器は知られていない。…

…刀は切るに便利な片刃の武器であり,剣は突くに便利な両刃の武器である。日本でも《和名抄》調度部征戦具に,刀は〈似剣而一刃曰刀〉,剣は〈似刀而両刃曰剣〉とあるように,片刃のものを刀,両刃のものを剣として,形体を区別するものであった。…

…日本固有の方法で製作された刀剣。日本刀という呼名は,日本画などと同様比較的新しく,ほぼ幕末以降のことである(中国での古い使用例としては宋代の欧陽修に《日本刀歌》の詩がある)。…

…晋の葛洪(かつこう)の《抱朴子》では,現世の肉体のまま虚空に昇るのを天仙,名山に遊ぶのを地仙,いったん死んだ後,蟬が殻から脱け出すようにして仙人になるのが尸解仙であるとし,尸解仙を下位に置く。だが梁の陶弘景が完成した茅山派道教では,この尸解を登仙の方法として重視し,剣を身体の代りに現世に残して仙人となる剣解法を重んじた。段成式の《酉陽雑俎(ゆうようざつそ)》でも,宝剣を用いた尸解が尊ばれ,唐代における剣解の説の流行を示している。…

…小氏の氏上には小刀(かたな)を賜う〉とあるのは,その例である。しかし,一方では大刀と書いて〈つるぎ〉と読むこともあって,記紀では大刀と剣との形の区別は厳密でない。また,古墳時代から奈良時代までの,主として直刀に属するものを〈大刀〉と書き,平安時代以降の外反り(そとぞり)刀を〈太刀〉の文字であらわすのが習慣であるが,考古学用語としては,古墳時代の内反りの素環頭(そかんとう)大刀も,便宜上〈大刀〉と書いている。…

…刀は切るに便利な片刃の武器であり,剣は突くに便利な両刃の武器である。日本でも《和名抄》調度部征戦具に,刀は〈似剣而一刃曰刀〉,剣は〈似刀而両刃曰剣〉とあるように,片刃のものを刀,両刃のものを剣として,形体を区別するものであった。…

…この点は,東アジアの青銅器文化が祭祀用具を中心としていたのと,際だった違いを見せている。オリエントやヨーロッパで,青銅器が最も活発につくられるのは,鉄器時代の初期であるが,このころまでに武器類にも種々の改良が加えられ,剣の主力は短剣から長剣へと変化し,また斧類がめざましい発達をとげている。時代はやや下るが,スキタイ族は三翼鏃を創出した。…

※「剣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新