精選版 日本国語大辞典 「格子」の意味・読み・例文・類語

こう‐しカウ‥【格子】

- 〘 名詞 〙

- ① 細い角材を縦横に組み合わせて作った建具。寝殿造りの建具である蔀(しとみ)のこと。

格子①〈紫式部日記絵巻〉

格子①〈紫式部日記絵巻〉- [初出の実例]「かうし共も、人はなくしてあきぬ」(出典:竹取物語(9C末‐10C初))

- 「かうし引き上げ給へり」(出典:源氏物語(1001‐14頃)末摘花)

- ② 細い木や竹などを、縦横に間をすかして組んで、窓や戸口の外などに打ちつけたもの。

- [初出の実例]「ある数寄者、かうしの内をのぞき、この壺を見て」(出典:咄本・山岸文庫本昨日は今日の物語(1614‐24頃))

- ③ 「こうしど(格子戸)」の略。

- [初出の実例]「おもての隔子(カウシ)をあらくたたきて」(出典:浮世草子・好色一代男(1682)一)

- ④ 染織品の文様の一種。碁盤の目のように縦横に筋を出したもの。

- [初出の実例]「ふたあゐのかうしぬののかりばかま」(出典:続古事談(1219)五)

- ⑤ 遊女屋にある②。また、その張見世(はりみせ)、遊女屋をもいう。

格子⑤〈菱川師宣画 よしはらの躰〉

格子⑤〈菱川師宣画 よしはらの躰〉- [初出の実例]「かうしの外には、人の見るをも知らでのさばれば」(出典:仮名草子・仁勢物語(1639‐40頃)下)

- ⑥ 江戸時代の遊女、また、その位をいう。

- (イ) 遊女の階級の一つ。京都島原では、遊女の第二級天神をいい、大坂新町では、第一級の太夫、また、江戸吉原では、第二級の遊女をいった。大格子の内に部屋をもっていることからいう。

- [初出の実例]「太夫とかうしとのあいだに、よびだしといふくらゐの女郎あり」(出典:評判記・吉原すずめ(1667)下)

- (ロ) 遊女屋の格子の所に出て、張見世をする遊女の総称。見世女郎。格子女郎。

- [初出の実例]「マアあがんなんしと格子のたまはく」(出典:雑俳・柳多留‐四〇(1807))

- (イ) 遊女の階級の一つ。京都島原では、遊女の第二級天神をいい、大坂新町では、第一級の太夫、また、江戸吉原では、第二級の遊女をいった。大格子の内に部屋をもっていることからいう。

- ⑦ 紋所の名。蔀(しとみ)の格子をかたどったもの。

- ⑧ 物理学で、結晶格子、回折格子をいう。

- ⑨ 数学で、基本になるベクトルを単位として原点から規則正しく配列された点、およびそれらの点を結ぶ線とそれらの線で囲まれた面の総体。一つのベクトルで規定される一次元格子、二つのベクトルで規定される平面格子(二次元格子)、三つのベクトルで規定される空間格子(三次元格子)がある。

- ⑩ 電子管の電極の一つ、グリッドをいう。制御格子、遮蔽格子、抑制格子などがある。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「格子」の意味・わかりやすい解説

格子(建築)

こうし

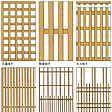

木、竹、金属などを直角に碁盤目(ごばんめ)に組んだもの。組格子ともいう。古くは 子(かくし)とよんだ。建具では蔀(しとみ)や引違い戸、あるいは嵌殺(はめころ)しとして用いられた。桟の間を透かすものや、裏に薄板を張るものもある。本来、格子は碁盤目に組み、これを狐(きつね)格子というが、一般には竪桟(たてざん)を密にし横桟を粗くしたものも格子とよぶ。竪桟あるいは横桟だけのものを連子(れんじ)といい、前者を竪連子、後者を横連子という。連子も中桟を入れることもある。連子を板に彫り出して形式的にしたものを盲連子(めくられんじ)という。

子(かくし)とよんだ。建具では蔀(しとみ)や引違い戸、あるいは嵌殺(はめころ)しとして用いられた。桟の間を透かすものや、裏に薄板を張るものもある。本来、格子は碁盤目に組み、これを狐(きつね)格子というが、一般には竪桟(たてざん)を密にし横桟を粗くしたものも格子とよぶ。竪桟あるいは横桟だけのものを連子(れんじ)といい、前者を竪連子、後者を横連子という。連子も中桟を入れることもある。連子を板に彫り出して形式的にしたものを盲連子(めくられんじ)という。

格子は近世になって採光通風と盗難防止を兼ねて、民家の正面に盛んに取り付けられた。格子は形式によっていろいろの名称がある。京都の町屋にみられるような竪子(たてこ)の細く横桟の少ない京格子、太い角材を並べた問屋(といや)格子、丸太を半割りにして丸みを正面にみせる丸太格子、細い格子を密に並べた江市屋(えいちや)格子、千本格子、1本あるいは2本置きに長短の竪桟を交互に入れた親子格子、横桟の間に取り外せる小格子を入れた大阪格子など、その種類は多い。また、格子戸も、碁盤目の木連(きづれ)格子戸、横桟の少ない連子格子戸、竪桟を2本ずつ並べた吹寄(ふきよせ)格子戸、等間隔に細く並べた小間返し連子格子戸など各種あって、部屋の使い方によって使い分けられている。

[工藤圭章]

格子(科学用語)

こうし

科学の用語としては周期的構造の物体を意味する。光学で波長の測定に使う回折格子は、ガラスまたは金属の表面に多数の等間隔な平行線を引いたもので(1センチメートル当り1万本以上も)、一次元格子の例である。縦・横に編んだ織物や金網は二次元格子の例である。糸や針金は互いに直交する必要はなく、格子の単位は、六角形でも、より複雑な形でもよい。形のそろったミカンを整然と箱に詰めたものは、三次元格子の例といえる。結晶中の原子は三次元空間に周期的に並んでいるから、みごとな三次元格子である。現実の格子は、完全に周期的ではなく、所々に格子欠陥をもっている。

電気工学で格子(グリッド)とよぶのは、本来は三極真空管の網状電極を意味したが、今日ではその形状に関係なく、それに相当する役割の電極をさす。

[上田良二・外村 彰]

百科事典マイペディア 「格子」の意味・わかりやすい解説

格子【こうし】

→関連項目幾何学文

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「格子」の意味・わかりやすい解説

格子

こうし

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の格子の言及

【結晶】より

…例えば図7のaは大円で表した原子と,その向かって左下側にある小円の原子との1組で構成単位を形成して,この単位が前後・左右・上下にそれぞれの方向ごとに定まったある間隔で繰り返して互いに平行に並んでいる結晶構造を示す。

[結晶格子]

これらの単位は図7のaに便宜的に描いた破線の枠に従って配列しているとみることができるので,bのようにこの枠(これを空間格子,結晶格子あるいは単に格子という)を取り出して,それが限りない広がりをもつと理想化して考えることにする。bの前後・左右・上下の3線の交点を格子点という。…

【蔀戸】より

…〈蔀〉の語義は〈ひよけ〉〈おおい〉であり,《和名抄》でも〈暖をおおい,光をさえぎるもの〉としている。現在では格子に板を張ったもの,あるいは板を表裏から格子ではさんだものを蔀と呼んでいるが,古くはこれを〈格子〉と呼び,格子を組まず板だけのものを蔀と呼んで区別していたようである。たとえば平安末期の平清盛の六波羅泉殿寝殿では南面を格子とし,北面には蔀を使用していた。…

※「格子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...