精選版 日本国語大辞典 「寝殿造」の意味・読み・例文・類語

しんでん‐づくり【寝殿造】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

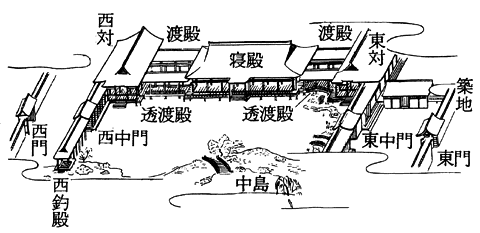

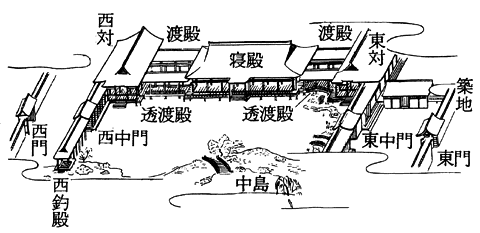

平安時代の貴族住宅の形式。完成形または典型をどのようにとらえるかは異論もあるが,現在までは次のような説が有力である。まず敷地は方一町(約120m四方)で,主屋である寝殿を中心に,東および西,場合によっては北,北西,北東などに副屋である対(たい)(対屋(たいのや))を置き,これを廊(渡殿(わたどの))で結ぶ。東西対からは南に細長い中門廊が延び,その南端には釣殿を建てる。敷地の周囲は築地(ついじ)で囲み,東西北には門を開く。敷地の南半には大きな池を掘るため,通常南には門がない。中門廊と築地の間に侍所(さむらいどころ),車宿(くるまやどり)などを,敷地の北部には雑舎を建てる。左右対称の殿舎配置が原則である。

寝殿は南面し,正面の柱間3間,側面2間の母屋(もや)の周囲に1間の庇(ひさし)が付くから,正面5間,側面4間が普通の規模である。屋根は入母屋造,葺き材は上等なものは檜皮(ひわだ),一般には茅または板葺きで,瓦葺きとするものはなかった。柱などの木部は素木仕上げで彩色せず,内部は板敷き,人の座る場所にだけ畳を敷く。間仕切はほとんどない。建物の周囲には蔀戸(しとみど)を吊り,両側面にのみ夜間や風雨の強いときの出入口として両開きの妻戸(扉)が設けられた。四周には縁をめぐらし,上等な家では高欄が付けられた。東西対の平面も寝殿とだいたい同じだが,寝殿が東西に長い平面であるのに対し,東西対は南北に長い平面,屋根も切妻造である点が異なる。南には吹き放しで床が一段低い広庇(孫庇)を設けるため,この部分には庇屋根がかかり,正面から見ると入母屋造のようにみえる。寝殿造では丸柱が普通だが,広庇のみ角柱を用いる。屋根材,建具などは対屋も寝殿と同じである。寝殿と東西対の間は南北2本の廊で結ばれるが,南側の廊は透渡殿(すきわたどの)と呼ばれ,建具のない吹き放しの建物である。東西対の南から南池に向かって延びる中門廊は外側に壁をはり,内側は吹き放しである。中央には中門を開く。中門廊は寝殿の南庭を他から区画するための装置であり,同時に釣殿への通路でもあったが,また外側に沓脱(くつぬぎ)を設けて,今日の玄関の役割もはたしていた。家を訪れた客はこの中門から床上に上がり,中門北廊,対を通って寝殿へと向かった。釣殿は池に面する吹き放しの庭園建築で,月見や雪見などに興ずるための施設である。中門廊の南端に設けられたが,東西二つの釣殿を有する例はきわめて少なく,多くは一方が省略されていた。北対その他,家族や使用人の日常の用に供された建築については明らかでない。

奈良時代の貴族住宅の全貌はまだ明らかでないが,切妻造の主屋のほかにいくつかの副屋が造られ,それらは互いに独立していて廊などでは結ばれていなかったらしい。平安初期についても不明な点が多いが,1981年に発掘された平安京右京一条三坊九町の住宅(9世紀初期。現,京都市北区大将軍坂田町の府立山城高校の敷地)はやはり切妻の主屋のほかに5棟の副屋があり,それらは独立した建築だったようである。これらの建物が廊で結ばれ,前述のような姿になるのは10世紀初めごろと推定されている。寝殿造は左右対称の建物配置を理想としていたらしいが,実際にはそうした例はきわめて少なく,東西対のいずれか一方が大きく,他はいくぶん小さくて対代(たいのだい),または対代廊と呼ばれる例が大半であった。しかも時代が下るにしたがってその傾向に拍車がかかり,平安末期には大規模な寝殿造にも一方の対の省略されるものが現れた。

平安時代の結婚の形態には夫婦同居制と別居制の両方があったようだが,同居の場合でも夫婦は別々の棟で生活するのが普通だった。たとえば《源氏物語》の主人公,光源氏は二条院を居所としていたが,光は寝殿を,妻の紫の上は西の対を生活の場としていた。そして日常生活に必要な樋殿(ひどの)(便所)や湯殿(浴室)などの設備もそれぞれ別個に設けられ,食事さえ別々に行われた。寝殿の内部(母屋)には塗籠(ぬりごめ)と呼ばれる寝室のみが部屋として間仕切られていたが,これもしだいに形骸化し,寝殿の中央近くに置かれた帳台が寝所となった。帳台の近くには畳を敷き,上に茵(しとね)を置いて昼の居所とし,その周囲には厨子棚や二階棚を置いて日用品を収納した。その周囲は,屛風や几帳(きちよう)を使って簡単に区画されたが,これらの調度品はいずれも移動可能であり,また樋殿も湯殿も現在のように固定されたものではなかったから,寝殿造の内部は使用目的に応じていかようにもしつらえることができるのが大きな特徴であった。これは当時の貴族の生活に占める儀式の比重が非常に大きかったことにも関係する。つまり寝殿や対屋は大勢の客を招じて儀式を行う場でもあった。そのためには広い空間が必要であり,固定的な間仕切や設備はかえって不都合だった。平安時代後期に入って東西対の一方が省略され,あるいは一方が拡大,他方が縮小するのも,やはり儀式用の空間として一方の対が整備された結果とする説も近年提出されている。

儀式中心に造られた寝殿造も,時代が下るにしたがってしだいに間仕切がふえる。まず寝殿の北庇が仕切られてここが日常生活の場にあてられ,儀式の場と日常生活の場の分離の傾向が現れる。そして生活の複雑化にともなって北庇が発展し,いくつもの部屋が造られるようになる。その間仕切として用いられたのが襖で,そこにはやまと絵が描かれ,几帳や帷(とばり)などとともに華やかな空間を演出した。そして明障子(あかりしようじ)(現在の障子)が用いられ,部屋に畳が敷きつめられるようになると,次代の書院造の祖型が形成されることになる。なお下級貴族の住宅や,平安末期から鎌倉時代ごろの貴族の力が衰えてしまってからの住宅は,当然規模も小さく,例えば藤原定家の住宅は寝殿と中門廊,持仏堂,侍所,車宿などを持つのみで,対も南池もない。

執筆者:清水 擴

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

平安時代中期に完成した貴族の住宅様式。書院造と並んで、日本の住宅様式の代表とされる。

[工藤圭章]

寝殿造の住宅の建物配置は、中央に主屋(しゅおく)として南面する寝殿を建て、その東西には寝殿に向き合うように東対(ひがしのたい)あるいは西対(にしのたい)の対屋(たいのや)、北には北対(きたのたい)を置き、寝殿と対屋は渡殿(わたどの)とよばれる廊(ろう)でつながれる。一方、東西の対屋から南には中門廊が突出した。寝殿の前庭は白砂が敷かれ、ときには鶏合(とりあわせ)などの行事も行われた。前庭の南には中島のある池が掘られ、遣水(やりみず)が引かれ、中島には橋が架けられて庭内回遊や舟遊びも可能であった。中門廊の先端の池に臨む場所には釣殿(つりどの)が設けられた。三位(さんみ)以上の貴族の住宅は方1町の敷地をもつ。周囲には築地塀(ついじべい)が巡らされ、正門は四脚門で中門廊に対面して、東面または西面の築地塀に開かれた。

[工藤圭章]

寝殿造の原形は、平安京の造営の際に大内裏(だいだいり)とともにつくられた宮廷の遊宴地の神泉苑(しんせんえん)や、嵯峨(さが)天皇の離宮の冷然院(れいぜいいん)、宇多(うだ)天皇の離宮でのち仙洞(せんとう)となった朱雀院(すざくいん)の殿舎配置に求められる。これらの苑・院の建物は内裏と同じように中央に正殿を置き、他の殿舎は左右対称に配されていた。建物の南には中島のある池庭がつくられており、池畔には釣台が建てられていた。したがって、寝殿造の邸宅は内裏を志向するものであったが、それを簡略化して池庭を付属させたものと解釈できる。

[工藤圭章]

寝殿造では、主屋である寝殿は素木造(しらきづくり)で、柱は丸柱とし、周囲には高欄(こうらん)を巡らした縁が回り、正面中央には木階(もくかい)がつけられ、階隠(はしかくし)の向拝(こうはい)が設けられた。床(ゆか)はすべて板敷きで、座の敷物として置畳(おきたたみ)、上莚(うえむしろ)、茵(しとね)、円座(えんざ)を用いた。母屋(もや)や庇(ひさし)には御簾(みす)をかけ、御簾裏には壁代(かべしろ)を垂れ、座のくぎりとして几帳(きちょう)が据えられた。母屋の一部には壁で仕切られた閉鎖的な塗籠(ぬりごめ)が設けられ、ここが主人の寝所となった。寝殿の名は中国の正寝(せいしん)に由来したもので、寝所を意味したものではない。寝殿における主人の寝所は、平安時代末になると、塗籠から寝殿の北庇(きたびさし)に移ってゆき、やがてここが居間となった。

[工藤圭章]

寝殿に対応する対屋は、寝殿の棟が東西方向であるのに比べ、南北方向となる。対屋はその場所によって東対・西対とよばれる。正門が東にある邸宅では東対が、西にある邸宅では西対が寝殿とともに儀式の場になり、建物の利用法は左右対称の建物配置を必要とせず、むしろ非対称の使われ方をした。したがって、利用の少ない対屋は、庇が省略されて母屋だけの対代(たいしろ)となり、さらに対代廊へと変化してゆく。寝殿造の理想形は1町の敷地に東西の対屋と東西の中門廊のあることだったが、現実には対称性が崩れ非対称の配置になった。なお、北対は家族の奥向きの居住空間として利用された。寝殿と対屋を結ぶ渡殿はいわゆる廊下であって、渡廊(わたろう)あるいは細殿(ほそどの)ともよばれた。この廊が梁間(はりま)2間の場合は二棟(ふたむね)廊ともよばれた。また、廊の柱間は建具がなく開放的であったので透渡殿(すいわたどの)あるいは透廊(すいろう)の名がある。対屋から南に延びる廊に中門廊の名があるのは、正門の四脚門に対応してこの廊の中間に、寝殿前面に至る通路としての中門があったためである。対屋や廊も寝殿と同様に素木造で、屋根はすべて檜皮葺(ひわだぶ)きであった。このほか、敷地内に建てられた建物には、随身所(ずいじんどころ)、車宿(くるまやどり)、台盤所(だいばんどころ)、侍所(さむらいどころ)があった。当時の寝殿造の邸宅で現存するものはないが、『駒競行幸絵巻(こまくらべぎょうこうえまき)』に描かれる高陽院(かやいん)や『年中行事絵巻』に描かれる東三条殿(ひがしさんじょうどの)をみることによって概要が知られる。建物内の舗設(しつらい)は『源氏物語絵巻』からも知られよう。

[工藤圭章]

高級貴族の邸宅に比べ、中級以下の身分の者の寝殿造は、主屋の寝殿が前者は間口7間以上、後者は間口5間と柱間数も少なくなり簡素化されていた。平安時代末になると、貴族の経済的能力が衰退するに及んで、正規の寝殿造の大邸宅が建てられることが少なくなり、高級貴族の邸宅でも、寝殿、北対、渡殿、対代廊、中門廊と建物の数が少なくなり、寝殿も間口5間と縮小されるような状態であった。このような簡素化された寝殿造は、中世になると、貴族住宅のみならず武家住宅にも取り入れられており、『法然上人絵伝(ほうねんしょうにんえでん)』に描かれる美作(みまさか)国(岡山県)の地方武士である漆間時国(うるまのときくに)の屋敷は、主屋が草葺きであるが、周囲の庇は板葺きで、さらに中門廊も板葺きであり、寝殿造の影響が地方にも伝播(でんぱ)したことがわかる。寝殿は中世以降になって、貴族住宅だけでなく、武家、釈家の住宅にも利用され、震殿あるいは宸殿とも記されて、邸宅における主屋として儀式の場としての性格を保つ。また、中門廊も小規模ながら寝殿に付属してつくられて伝統を受け継ぎ、やがて主殿の中門に発展する。

[工藤圭章]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

平安時代の貴族住宅の形式。寝殿を中心に,その南庭をとり囲むように対(たい)・渡殿(わたどの)・中門廊がコの字形に建てられる。敷地の四周には築地(ついじ)の塀がめぐり,東・西・北の三方に門を開く。コの字形殿舎群は敷地の中央におかれ,中門・中門廊から出入りする。中心のコの字形殿舎群が主人および家族の居所,儀式の会場になるのに対して,外側塀との間には車宿(くるまやどり)・侍廊(さぶらいろう)などの雑舎(ぞうしゃ)が建てられる。寝殿造は日本で完成された最初の都市住宅という側面ももっていたから,塀をめぐらした都市住宅の形式,中門廊を利用した出入口の形式などの伝統は,公家・武家を問わず広く継承された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

…例えば,三間四面は桁行3間の母屋の4面に庇が付くことを表しており,全体の規模は桁行5間,梁間4間となる(図)。寝殿造など住宅建築における庇の付き方をみると,前面にだけ庇を付けた一面庇から,背面にも付けた二面庇,さらに正側面に付けた三面庇,4面全部に付けた四面庇へと発展する。鎌倉時代以降,母屋と庇の構成がくずれてくると,この間面記法では表しえない建物が多くなり,用いられなくなる。…

…建物は板葺きで桁行5間,梁間3間の周囲を板壁と扉で仕切り,前後に幅の広い屋根付の広縁が設けられていた。このように奈良時代の住居は,後に寝殿造へと発展してゆく貴族住宅の過渡的な形がだんだんと明らかになってきている。他方,庶民の住居の多くは室と呼ばれる竪穴住居であったことが《万葉集》の用例などによって知られている。…

…寝殿造の邸宅に設けられた接客の場所で,客の入口である中門廊と寝殿との中間にある二棟廊(ふたむねろう)や対の屋の一部が用いられた。ここで主人が装束をつけたり,子弟の元服などの行事を行うこともあった。…

…平城京の左京三条二坊六坪からは,長さ55m,最大幅5mの,細長く屈曲し,底に玉石を敷きつめた池が発掘され,公的な曲水の宴が催された庭園として注目された(図1)。

[寝殿造の庭]

8世紀末になって都が京都にうつされたが,京都は三方が山に囲まれ,清流にめぐまれた景勝の地である。いたるところに森や池や泉があった。…

…現存の観音殿(銀閣,1489)は,金閣を先例とし,西芳寺の舎利殿をも参考に設けられたものである。だが,北山殿の主屋であった寝殿がもはや建てられなかったことは,建築の様式が寝殿造から書院造へと移行する過程を示すものとされる。義政の起居する常御所(つねごしよ)や東求堂(とうぐどう)(持仏堂)の襖絵には,馬遠,牧谿,玉澗,李竜眠(李公麟)ら宋・元の名家の〈筆様〉による唐絵が描かれ,一方,対面や会合の場である会所の諸室の襖には,納戸の漢画を除いて,やまと絵の名所絵,草花絵が描かれていた。…

※「寝殿造」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新