精選版 日本国語大辞典 「酒器」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「酒器」の意味・わかりやすい解説

酒器 (しゅき)

酒を飲むために用いられる容器の総称。口に運んで飲むための杯やグラス,それらに酒を注ぐための銚子(ちようし)や徳利(とくり)/(とつくり)が主要なものであるが,杯を置く杯台,杯を洗うための杯洗(はいせん)/(さかずきあらい),酒を貯蔵または運搬するために用いられる甕(かめ)や樽をも含む。ここでは酒を注ぐ器を中心に記述するが,日本でも古く土器のほかに酒器として用いられたものに,ヒョウタンやミツナガシワ(カクレミノあるいはオオタニワタリとされる)のような植物の実や葉,あるいは貝殻のような自然物があった。土器の出土品には甕,壺,坏(つき)(杯)など酒器として使用されたと推定されるさまざまなものがあるが,これらは酒にかぎらず一般の飲食器としても当然使用されていたであろう。古代中国の青銅器などに見られる爵(しやく),尊(そん)といった酒器が,なによりもまず祭祀のために用いられたことは,酒が神聖な飲料であったことからみて当然であり,今日の日本でも正月や結婚式の慶事に神酒を盛った銚子や坏など,神前の酒器で寿(ことほ)ぐのもその古制によることを示唆している。

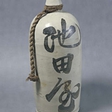

現在では徳利を銚子と呼ぶことも多いが,徳利と銚子とはもともと別物であった。平安時代には酒を注ぐ器として,〈さしなべ〉と瓶子(へいし)とが使われた。〈さしなべ〉は鍋に注ぎ口をつけたもので,《和名抄》では銚子の字をあてているが,やがてこれが弦(つる)をつけたものと長柄をつけたものとに分化する。前者が提子(ひさげ),後者が銚子であるが,両者とも銚子と呼ぶことも多い。提子,銚子ともに銀,銅など金属製のものが主流をなすが,ときには金属製の提子や銚子を木製でかたどり,朱漆を施したいわゆる根来塗(ねごろぬり)のものも用いられた。また片口と両口(もろくち)の2種があり,片口が正式で両口は略儀のものとされた。瓶子は,丸くふくらんだ胴に細くくびれた口をつけた壺で,いまでも素焼きのものが神社などで用いられている。鎌倉・室町時代には瀬戸焼や根来塗のものが作られていた。徳利は,この瓶子の形状をほぼそのまま受け継いだもので,語源は定かではないが,室町時代からその名が見えてくる。現在ではほとんど酒器としてのみ用いられているが,初めは酢やしょうゆを入れる容器ともされた。徳利が普及したのは日本の陶業が発展してからのことで,備前,瀬戸,丹波などで大小さまざまなものが作られた。一般的なものは,1~2合(1合は約0.18l)用の燗(かん)徳利と,1升(約1.8l)入り,5合入りなどの貧乏徳利で,前者は猪口(ちよこ)と組み合わせて独酌やうちわの小宴に,後者は小買いをする客に対する酒屋の貸容器として利用された。燗徳利は湯に入れて間接的に酒を温めるもので,それをさらに簡便にしたのが注ぎ口と把手をつけた金属製の〈ちろり〉である。これに対して,銚子を簡略化した燗鍋は直接火にかける直燗の容器であった。また九州では焼酎を温めて飲むことが多く,鹿児島や沖縄では土瓶形をした〈ちょか〉,熊本県球磨地方では平たいフレスコ形に長い注ぎ口をつけたような〈がら〉と呼ぶ酒器があり,いずれも直接火にかけて用いている。

なお,野外での遊宴などに酒や水を携える場合に,竹筒または筒形の容器が用いられ,これを〈ささえ(小筒,竹筒)〉とか吸筒(すいづつ)と呼んだ。古くこうした用途には皮袋を用いたことが知られているが,須恵器の中には皮袋を模した袋形瓶(へい)や扁平で紐とおし用の耳をもつ提瓶(ていべい)があり,正倉院宝物の中には注ぎ口の器形に西方の皮袋の名残をとどめている角形の漆胡樽(しつこそん)が残されている。また奈良時代や平安時代の記録の中には瓶子とともに胡瓶の名が見られるが,その名のごとくこれも漆胡樽や,やはり正倉院に伝わる八曲や十二曲長坏の類と同様,西方の酒器に基づくものであろう。

→酒

執筆者:河田 貞+西村 潔

中国の酒器

他の歴史世界と同様に,中国の酒器も酒の発達と連関し,また時代,地域によりはなはだ多様である。前1500年の殷代,権力者が主宰する祭祀のための青銅酒器類がまず目をひく。饕餮(とうてつ)文をはじめとした怪獣文様で表面を飾るそれらは経書にも記載されるが,遺物としても20世紀初頭に陝西省で発見された柉禁(へんきん)に代表されるように,觶(し),卣(ゆう),爵(しやく),角(かく),觚(こ),斝(か),盉(か),尊(そん)などに分化している。なかでも大きな酒容器の尊は青銅祭器を尊彝(そんい)と総称するように,酒器の代表として意識され,〈尊い〉という言葉の淵源ともなった。また3足で流と呼ぶ注ぎ口と2本の柱を持つ爵は権力者から賜与される酒器で,のちの爵位につながる(青銅器)。

青銅の祭祀酒器の多くの形式は秦・漢時代には姿を消すが,日用の酒器として卮(し),盃(はい)(杯),觴(しよう),盌(わん)などの杯類や酒を暖める3足の釜である鐺(とう)(鎗(そう))などが一般化する。鴻門の会で樊噲(はんかい)が飲む卮は四升の大盃というが,容量の単位や当時の酒のアルコール度の低さを考えると額面通りではない。各酒器の漢字でも明らかなように,その素材は木,土,骨角,金属などさまざまだが,やはり玉杯が最高で,象箸(ぞうちよ),玉杯は奢侈(しやし)の象徴とされた。玉杯の実物は戦国時代からあるが,詩になどに詠まれ一般化するのは唐代で,西方からのブドウ酒の流行とも関係してもてはやされた。なお唐代にはペルシア風金銀類の酒器も上流階級に使われた。宋代10世紀以後には酒の種類も著しく増加し,都市生活の繁栄とあいまって酒楼などで出す銀や陶磁の酒器も現在と変わらなくなる。特に目だつのは元以後,主として景徳鎮で作られた馬上杯と呼ぶ脚の長い盃で,白地に銅顔料の発色による赤いアブストラクトを浮き出させ,清酒の普及とともに広く愛好された。このほか口の大きい小型陶壺で中に湯を入れて上に盃をのせる保温酒器や,北方寒地で上にコーリャン酒などを入れ下にアルコールや度数の強い蒸留酒を入れて燃やす金属性の燗器,水筒形で酒鼈(しゆべつ)と呼ばれる偏提(へんてい)も中国的な酒器であろう。

執筆者:梅原 郁

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「酒器」の意味・わかりやすい解説

酒器

しゅき

酒を入れて注(つ)いだり、飲むための容器の総称。銚子(ちょうし)、徳利(とくり)、杯(さかずき)、杯台(さかずきだい)などが含まれるが、広い意味では酒樽(さかだる)なども酒器とされることがある。酒器は世界各国とも、酒の発生とともに現れたもので、古代においては、木の葉、ヤシの実、牛の角(つの)、竹筒など自然のものを酒器としていた。現在も、これらの酒器を使用している所もみられる。

[河野友美]

日本

日本での酒器は、古代では食器と同じくカシワの葉を杯としていたが、土器がつくられるようになり、素焼の「かわらけ」になった。現在も神事にかわらけが用いられるのはその名残(なごり)である。奈良時代になると金、銀、金銅(こんどう)、めのうなどの名がみられるようになり、平安時代になると木製の朱漆塗りの杯が現れてくる。やがてこの杯は一般化し、杯といえば朱塗りの木杯をさすようになった。現在用いられている陶磁製の猪口(ちょく、ちょこ)は江戸時代の中ごろ現れたもので、これは燗酒(かんざけ)の始まりと並行している。しかし現在も儀式などでは木製の杯が用いられる。

酒を入れる器としては『延喜式(えんぎしき)』に、缶(ほとぎ)(壺(つぼ)形の土器の一種)など土焼の容器が記されている。平安時代になると、大きな徳利形の素焼の瓶子(へいし)や、「さしなべ」とよぶ鍋(なべ)に注ぎ口をつけたものが現れてくる。瓶子は、現在も神社の神事にかわらけと組み合わせて用いられている。さしなべは時代とともに長柄をつけた銚子と、弦(つる)をつけた銚子つまり提子(ひさげ)に分化した。江戸時代になると、提子が変化したとみられる、直接火にかける形の燗鍋も現れてくる。室町時代の後期になると、徳利とよばれる、口が細く胴の膨らんだ背の高い容器が普及した。徳利には小形の燗徳利と大形の貧乏徳利があり、燗徳利は内輪の小宴で、貧乏徳利は酒屋で小買いするのに用いられた。そして銚子は正式の酒宴でのみ使われた。この習慣は現在も残り、婚礼や、正月の屠蘇(とそ)を注ぐ容器として使用されている。また杯も銚子には木杯、徳利には猪口の組合せとなってくる。なお、木杯には杯台が必要であるし、猪口の場合は、杯をやりとりするための杯洗(はいせん)が伴ってくる。徳利と同じく湯で燗をするものに、錫(すず)などの金属製で、把手(とって)と注ぎ口のついた筒形の「ちろり」があるが、これは江戸時代に中国から渡来したものらしい。

酒樽は初めは酒を杯に注ぐための容器であったようである。『正倉院文書』や『延喜式』には樽を罇と書き、酒を注ぐ容器として記され、漆塗りであったところから、酒を保存するのではなく、酒器の一つとして用いていたことがうかがえる。注器の系統を引く樽としては、室町時代にできた四角い箱形の指樽(さしだる)があり、婚礼などに用いられた。江戸時代になると、円筒形の胴の両側に長い柄のついた兎(うさぎ)樽や角(つの)樽がつくられ、黒や朱の漆塗りにして祝儀用にした。角樽はいまも祝い樽として用いられることがある。

[河野友美]

外国

ヨーロッパや、中国、朝鮮半島などのアジアにおいても、酒器の発達は酒の発達と深い関係があり、祭祀(さいし)用に始まって、日常の器も数多くつくられた。中国は歴史が古く、地域も広大なため酒器も多種多様である。殷(いん)代の祭祀用の青銅器類が多く発見されているが、酒容器、杯ともすでに相当進化したものである。杯は觚(こ)、觶(し)、角(かく)などがあり、角(つの)に関した文字が用いられているところから、初めは獣角でつくったとみられる。酒器には爵(しゃく)、尊(そん)などがみられるが、なかでも大形の尊は酒器の代表とされている。尊は容器全体を牛や象などの形にし、背の部分に穴をあけて酒を入れた。鳥の姿に形づくり首を蓋(ふた)にしたり、後世には円形で胴の膨らんだ蕪(かぶ)状や方柱の容器も出現した。

ヨーロッパではワインづくりとともに、それを飲むのに適した杯や、樽、壺形のアンフォーラなどが開発されてくる。獣の角や頭部をかたどった杯、リュトンなどもこのころの酒器として用いられている。ビールや各種蒸留酒がつくられるようになると、さらに、それらの酒にあった酒器が生まれ、実用性のほか装飾性をもつものも多くなった。

[河野友美]

食器・調理器具がわかる辞典 「酒器」の解説

普及版 字通 「酒器」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の酒器の言及

【酒】より

…また酒宴にひのき折敷(おしき)や華美な器物を用いることも禁ぜられている。酒を個人で飲むことが一般化すれば,酒器をりっぱなものにしようということになり,そこにこの禁令が出された背景があったといえよう。若狭太良荘の百姓の1334年(建武1)8月の申状は,地頭代官の非法を挙げたものだが,そこには代官が正月の節の食の席で,百姓に給すべき酒を給せずこれを他の所に運び,節の食では糟絞(そうこう)を盛って百姓に出したのは,先例をみない希代の所業であると非難している部分がある。…

※「酒器」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新