翻訳|mine

精選版 日本国語大辞典 「機雷」の意味・読み・例文・類語

き‐らい【機雷】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「機雷」の意味・わかりやすい解説

機雷

きらい

mine

敵艦が通ると思われる海峡、港湾、海上交通路の水中に係維、または海底にあらかじめ沈底敷設ないし海面に漂わせて、接触したり接近する艦船を破壊する兵器。機械水雷の略称で、地雷と同じ典型的な待ち受け兵器である。専用の敷設艦のほか水上艦、潜水艦、航空機などによっても敷設されるが、敷設法からの分類により係維式、沈底式、浮流式に分かれ、起爆のさせ方により触発、管制、感応方式に区分される。初めて実戦に用いられたのは、1776年アメリカ独立戦争の際、ブッシュネルDavid Bushnell(1742―1824)が潜航艇「タートル号」に機雷を積んで英艦の艦底に取り付けたときであるとされる。南北戦争では海軍力の劣勢な南部同盟軍が積極的な機雷戦を展開した。日露戦争(1904~1905)では双方の係維機雷が威力を発揮し、旅順港封鎖戦においては連合艦隊の戦艦「初瀬」「八島」が失われ、ロシア太平洋艦隊も旗艦ペトロパブロフスクなどが触雷、沈没、マカロフ司令官が戦死している。

潜水艦の活躍が目だつようになった第一次世界大戦以降、機雷戦は大規模になり、対潜作戦や通商破壊戦にも利用されるに至った。第一次、第二次世界大戦時にイギリス海軍は、ドーバー海峡に約1万個の機雷で対潜機雷堰(たいせんきらいえん)を設置、ドイツ潜水艦の大西洋への最短路を奪った。また自国の海上交通を確保するため、機雷礁(きらいしょう)で保護された安全航路を設けるやり方もとられた。第二次世界大戦において米軍は日本の海運に打撃を加える目的で、B-29爆撃機の行動の6%を機雷敷設にあて、約20の目標海面に1万2000個の機雷を沈めた。その結果、戦争末期には外航航路はもとより青函(せいかん)航路など内航海運すらほとんど停止した。朝鮮戦争(1950~1953)、ベトナム戦争(1960~1975)でも機雷は重用され、朝鮮戦争では北朝鮮側が米艦隊の接近を阻止するため主要港に機雷を敷設、またベトナム戦争では米軍が北ベトナムの主要3港を機雷封鎖して港湾利用を封じた。イラン・イラク戦争(1980~1988)においても、ペルシア湾および紅海に機雷が敷設され、タンカーや貨物船に被害が続出した。しかし以後の「テロとの戦争」では機雷戦はあまり重視されていない。

現在の機雷は起爆方式が、磁気、音響、水圧の変化を感知して爆発する感応機雷中心となっており、さらに感応方式を二つ以上組み合わせて目標の選択能力を高める一方、敷設された機雷を無力化する掃海を困難にさせる複合感応方式がとられている。このほかハイテク技術の発達に伴って、水上艦艇や潜水艦からの遠隔操作で作動・作動停止が指令できる新種の管制機雷や、機雷のように敷設されながら敵艦を探知すると内蔵の魚雷を自動発射するアメリカの対潜用沈底機雷キャプターなども開発された。またソ連は5~20キロトンの核弾頭をつけた原子力機雷を保有していた。陸上の機雷にあたる対人地雷に対しては、1999年に対人地雷全面禁止条約が発効したが、機雷についてその動きはない。各国海軍の補完兵器として開発・備蓄が続けられ、自衛隊も係維式・沈底式機雷を保有している。

[前田哲男]

改訂新版 世界大百科事典 「機雷」の意味・わかりやすい解説

機雷 (きらい)

mine

naval mine

機械水雷の略称。水中武器の一種で,金属製の円筒または球形の容器に爆薬と起爆装置などを入れ,海中に敷設し,航行してくる艦船が接触または接近して感応したとき爆発し,その艦船に損傷を与える兵器。

用法

港湾の出口,海峡などに多数敷設し,航行してくる艦船を破壊したり,その行動を妨害するために使用する。機雷敷設は,あらかじめ宣言して敷設する場合と,隠密に敷設する場合がある。最近の戦争で機雷が使用された例としては,ベトナム戦争がある。この戦争でアメリカは,約8000個の機雷でハイフォン港を封鎖した。このように機雷は使用目的によっては,政治的にも戦略的にも利用価値の高い兵器である。最近は,とくに潜水艦の行動を阻止するための兵器として重要視されている。

歴史

現在の機雷の原型は,アメリカのR.フルトンによって発明された。フルトンの機雷は,浮力をもった爆薬缶を索で海中に係留する方式のもので,艦船が接触すると爆発するようになっていた。このフルトンの機雷が,その後の幾多の戦争を経て改良され,係留式触角機雷として,第1次世界大戦の前半までは,機雷の主役であった。しかし触角式は,目標が接触しないかぎり爆発しないものであるから,俗に〈点の機雷〉といわれ,効率の悪い機雷の代名詞となっている。このような触角式の欠点を改善するため,第1次大戦末期に発明されたのが〈線の機雷〉といわれる水中線機雷である。この機雷は対潜水艦用のもので,爆薬缶の上下に銅線を張り,これに潜水艦が接触すると爆発するようになっている。続いて発明されたのが〈面積の機雷〉といわれる感応機雷である。この感応機雷は,艦船が航行するとき発生する磁気変化,航走雑音,水圧変化などの物理現象を検出して爆発するものである。このように機雷の発達の歴史は,フルトンの〈点の機雷〉にはじまり,〈線の機雷〉を経て〈面積の機雷〉へと進み,最近はさらに目標に向かって上昇したり,追尾するような〈動く機雷〉へと発展しつつある。換言すれば,機雷の発達の歴史は,1個当りの作動範囲をいかにして拡大するかにあったといいうる。

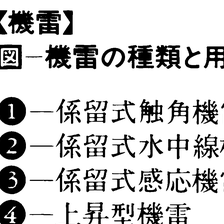

種類

機雷の種類には,海中に敷設されている状態,起爆原理,作動方式,敷設手段などにより各種のものがある。海中に敷設されているときの状態で分類すると,沈底式と係留式に大別される。沈底式は比較的浅い海域に,また係留式は深い海域に使用される。起爆原理で分類すると,触発式と感応式があり,触発式には触角式と水中線式がある。感応式には,磁気機雷magnetic mine,音響機雷acoustic mine,水圧機雷pressure mineがある。最近は,相手国の掃海を困難にするため,磁気,音響,水圧の各起爆装置を適当に組み合わせた複合機雷が多い。作動方式としては,最初に敷設された位置で爆発する静止型と,目標に向かって上昇したり,追尾する移動型がある。敷設手段で分類すると,航空機用機雷,潜水艦用機雷,水上艦用機雷の3種類があり,それぞれに適した構造となっている。

→掃海

執筆者:大平 忠

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「機雷」の意味・わかりやすい解説

機雷

きらい

mine

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「機雷」の意味・わかりやすい解説

機雷【きらい】

→関連項目潜水艦|P3C対潜哨戒機

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の機雷の言及

【鉱山】より

…地中に存在する有用鉱物を採取する作業を採鉱といい,この活動の行われる場所を鉱山という。有用鉱物は鉱床として限られた区域に存在することが普通であるが,その存在の状態はきわめて多様である。鉱山ではこれらの多様な鉱床を対象に採取活動が行われるため,鉱山の形態も多様である。

[鉱山の歴史]

鉱山の仕事は,人類が地面に穀物の種子をまき,野原に牛や羊を飼いはじめた時代からあった(あるいは,もっと古くからあったと考えたほうがよいかもしれない)。…

【度量衡】より

…小麦180粒の質量で決めた単位の呼名は,シェケルshekel,シクルsicle,シクルスsiclusなどと地域により異なり(聖書の邦訳ではシケル),実体も8~11gほどの幅を示していた。そして,このシェケルの倍量としてタレントtalent,ミナmina(またはミネmine)という単位が使われたが,近代西欧の衡であるポンドやキログラムも,どこかでミナの跡を引いているといわれる。それはともかくとして,イギリスの伝統的な単位グレインgrain(日本ではグレン,ゲレーンともいう)は文字どおり穀粒によるものであり,古代インドの衡の一つであるグーニャguñjaも,ある種の豆(一説ではトウアズキabrus precatorius)の種子によるものと解されている。…

※「機雷」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

排外主義

外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新