翻訳|duodenum

精選版 日本国語大辞典 「十二指腸」の意味・読み・例文・類語

じゅうにし‐ちょう ジフニチャウ【十二指腸】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「十二指腸」の意味・わかりやすい解説

十二指腸 (じゅうにしちょう)

duodenum

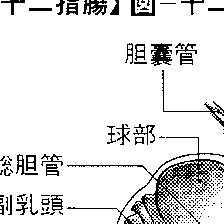

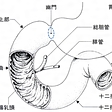

脊椎動物の消化管のうち,胃の出口(幽門)に続く小腸のはじめの部分をいう。ヒトのそれが指を12本横に並べた長さがあるというところからこの名があるが,実際はそれよりやや長く25~30cmある。管状の構造をもち,第1腰椎付近の前右方に始まり,やや右後方へ走行(第1部,球部)したのち急角度で下行(第2部,下行部)して,第3腰椎付近の高さで再び屈曲して,大動脈,大静脈の前を左方へ走り(第3部,水平部),そこからやや上行(第4部,上行部)して第2腰椎付近の左前方,トライツ靱帯(じんたい)ligament of Treitzのところで屈曲して空腸となる。全体としてC字状を呈し,ループ内側に膵頭部が接している。第1部は腹腔内にあるが,残りは後腹膜に癒着しており腸間膜はなく,可動性がない。第2部中部の内側には,総胆管が主膵管と合流しつつ開口し,膵液や胆汁の流入口となっている。この開口部は粘膜上に隆起しており,主乳頭(または大十二指腸乳頭,ファーター乳頭Vater's papilla)とよばれる。導管開口部にはオッディ筋Oddi's sphincterがとりまき,膵液,胆汁の分泌を調節している。また副膵管の開口部が主乳頭の約2cm上方にみられ,これを副乳頭または小十二指腸乳頭という。第2部以下の十二指腸内腔には,長軸に直交する方向に,粘膜,粘膜下層からなる多数の輪状ひだ(ケルクリングひだKerckring's fold)が形成されている。

構造

十二指腸壁の構造は,内腔側から順に,粘膜,粘膜下層,固有筋層,漿膜下層が層状に重なり,最外層は,前面(腹腔側)は漿膜(腹膜)におおわれ,後面は後腹膜に続いている。粘膜は,表層を1層の円柱上皮がおおい,その下に上皮を裏打ちする粘膜固有層,さらにその下に平滑筋からなる粘膜筋板がある。粘膜表面には絨毛(じゆうもう)という長さ約1mmの指状,舌状,葉状などの突起が密生し,このため粘膜表面はビロード状を呈する。絨毛は上皮,粘膜固有層からなり,絨毛の芯となる粘膜固有層の部分には毛細血管やリンパ管が入りこみ,吸収物質の運搬に働いている。また粘膜上皮細胞の大部分を占める吸収上皮細胞の内腔面には微絨毛とよばれる長さ1μm,径0.1μmの小突起が密生している。輪状ひだ,絨毛,微絨毛という3段階の仕組みによって腸の表面積は著しく増加することになる。絨毛の基部は粘膜固有層内に陥入し,粘膜筋板近くに達している。この部分を腸陰窩(か)または腸腺,リーベルキューン腺Lieberkühn's glandという。ここにはパネート細胞Paneth's cellがみられ,そのほか粘液を分泌する杯(さかずき)細胞(杯細胞は腸陰窩以外の粘膜上皮層にも点在する)や,セクレチン,コレシストキニン(CCK),モチリン,ガストリンなどの消化管ホルモンを分泌する種々の内分泌細胞がある。粘膜固有層にはリンパ小節が多数存在し,免疫防御機能を果たしている。粘膜下層は疎性結合組織からなるため,粘膜筋板と固有筋層の間で軽度にずれることが可能となる。粘膜下層には粘膜下神経叢(マイスネル神経叢Meissner's plexus)があり,粘膜へ神経繊維をのばしている。また十二指腸腺(ブルンナー腺Brunner's gland)が粘膜固有層から粘膜下層にかけて豊富にみられ,アルカリ性の粘液を分泌して防御的な役割を果たしている。この腺は十二指腸の口側2/3あたりまで分布し,腸陰窩に開口している。固有筋層は内側の輪走筋,外側の縦走筋の2層からなり,筋層の間には,筋層間神経叢(アウエルバッハ神経叢Auerbach's plexus)があって,腸の運動に関与している。

十二指腸の血管系は,大動脈から分かれた腹腔動脈,上腸間膜動脈の枝がループをつくって十二指腸に分布している。これは筋層を貫いて粘膜下層と粘膜固有層の中で網目をつくったのち絨毛中心部に入り,毛細血管ループを経て静脈となり,しだいに集合して腸から出,最後は門脈に流れこむ。リンパ系は,絨毛の中心乳糜(にゆうび)管からしだいに集合して腸壁を出たのち,いくつかのリンパ節を経てしだいに太くなりつつ,腸リンパ本幹を経て胸腔を上行し左鎖骨上窩で静脈に流れこむ。十二指腸を支配する神経は自律神経(交感神経と副交感神経のうちの迷走神経)で,腸壁に達したのち筋層間および粘膜下神経叢をつくり運動や分泌を調節する。

機能

十二指腸の最も重要な役割は,胃から流入する食物と膵液,胆汁の混合する場となることである。膵液には炭酸水素イオンと,多種の消化酵素が含まれ,また胆汁には胆汁酸が含まれており,糖質,脂質,タンパク質の消化吸収に不可欠の要素となる。膵液,胆汁の分泌機構は複雑で,まだ全貌は不明であるが,簡単にいえば,十二指腸内への酸性液流入によりセクレチンが遊離し,膵液炭酸水素イオンの分泌を促して内腔の中和をもたらし,また十二指腸内への脂肪,アミノ酸,カルシウム,マグネシウムなどの流入によりCCKが遊離し,膵液消化酵素の分泌をうながす。一方,CCKは胆囊を収縮させ,オッディ筋を弛緩させて胆汁を流入させる。このような内分泌的調節のほかに神経性調節や血糖,血中アミノ酸レベルなども膵外分泌調節に働いている。十二指腸では小腸の他部位と同様に各種栄養素の吸収機能も営んでいるが,なかでも鉄の吸収については十二指腸の働きが重要である。

病気

十二指腸にみられる病気としては十二指腸潰瘍が最も多く,また重要である。十二指腸憩室はしばしばみられるが臨床的意義は少ない。癌は乳頭部にときに発生するがその頻度は低く,その他の病気もまれである。

→十二指腸潰瘍

執筆者:中村 孝司

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「十二指腸」の意味・わかりやすい解説

十二指腸

じゅうにしちょう

脊椎(せきつい)動物(両生類から哺乳(ほにゅう)類)の消化管の一部で、小腸の最初の部分を占め、小腸ではもっとも太い。ラテン語の解剖学名であるduodenumは12を意味し、ヒトの十二指腸ではその長さが12本の指を横に並べた長さに等しいことからこの名称がつけられた。ヒトの十二指腸は長さ約25~30センチメートルで、全体として右方に突出した馬蹄(ばてい)状となっている。もっとも彎曲(わんきょく)した部分を十二指腸曲とよび、その凹部に膵頭(すいとう)(膵臓の右端)がはめ込まれるように付着している。十二指腸は胃の幽門弁を過ぎた部分から始まるが、この位置は第1腰椎(ようつい)のやや右側の高さになり、約5センチメートル続く。この部分を十二指腸上部という。十二指腸の起始部から3センチメートル以内の部分をとくに十二指腸球部とよぶが、これはX線写真でみると幽門の上方で球状あるいは三角状にみえるのでこの名がある。十二指腸球部は十二指腸潰瘍(かいよう)の好発部位とされている。十二指腸は十二指腸曲で8センチメートルほど下行する(第3~第4腰椎の高さ)。この十二指腸曲の後内側壁に胆嚢(たんのう)からの総胆管と膵管が開口している。開口部は粘膜面に円形に隆起し、大十二指腸乳頭(ファテル乳頭)とよぶ。両管が合流して一つに開口する場合と、別々に開口する場合もある。開口部はオッディ括約筋という平滑筋が取り囲んでいる。十二指腸下行部は彎曲下部で左方向に屈曲するとほぼ水平になり(水平部)、約8センチメートル走ってやや斜め上方にあがって(上行部)、第2腰椎左側まで伸び、急に前方に向かって屈曲して十二指腸空腸曲を形成する。十二指腸のなかでは水平部がもっとも細い。十二指腸空腸曲のすぐ後方には腹大動脈と下大静脈とが下行している。

十二指腸は幽門に続く約2.5センチメートルの部分が前面、後面とも腹膜によって覆われるが、他の部分は前面のみが腹膜に覆われ、後面は後腹壁に固着しているため、十二指腸の大部分は腹膜の後ろにあることになる。十二指腸の内面の粘膜面には多数の輪状に走るヒダが突出し(高さ約5ミリメートル)、腸内壁円周の2分の1から3分の1の長さで重なり合って走っている。この粘膜ヒダの表面にはさらに0.5~1.5ミリメートルほどの粘膜突起が突出しており、これを腸絨毛(じゅうもう)という。腸絨毛は小腸全体にわたって存在するもので、ビロードの表面のような感じを与える。この絨毛構造があるために小腸の吸収面は20平方メートルもの広がりに達することができる。絨毛の根元は消化液を分泌する腸腺(せん)(リーベルキューン腺)の開口部となる。また十二指腸上部の粘膜では絨毛の根元に十二指腸腺(ブルンネル腺)とよぶ粘液腺が開口する。この粘液は十二指腸粘膜を保護する役割があると考えられている。

[嶋井和世]

百科事典マイペディア 「十二指腸」の意味・わかりやすい解説

十二指腸【じゅうにしちょう】

→関連項目腸|幽門

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「十二指腸」の意味・わかりやすい解説

十二指腸

じゅうにしちょう

duodenum

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「十二指腸」の解説

十二指腸

世界大百科事典(旧版)内の十二指腸の言及

【解剖学】より

…ヘロフィロスは,《解剖学》《眼について》などを著し,脳を知性の座と考え,運動神経と知覚神経を区別した。prostata(前立腺),duodenum(十二指腸)は彼の命名に基づく。エラシストラトスは,脳室と脳膜を記載,大脳回の観察(知識を結びつけた),乳糜(にゆうび)管の観察,心臓の半月弁,三尖弁の発見など,多くの業績を残している。…

※「十二指腸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新