目次 翼の働き 揚力の発生 迎え角と揚力 翼とアスペクト比 翼型の変遷 翼の分類と特徴 前後位置による分類 上下位置による分類 数による分類 テーパー による分類 後退角による分類 小アスペクト比の翼 羽根,つばさともいう。空気など流体の中を動き,または風や流れを受けたとき,大きな揚力を発生することをおもな目的としたもので,航空機を空に浮かべる役割を果たす。航空機のうち飛行機やグライダー の翼は機体と一体となっており,機が前進すると風が当たって揚力を生ずるもので,固定翼と呼ばれる。これに対しヘリコプター などの翼は軸に取りつけられ,回転させると風が当たり揚力が出るもので,回転翼あるいはローター という。固定翼機は一般にある速度以下では揚力が不足で飛べず離着陸に地上滑走を必要とする。回転翼機は翼を動力で回せば機が止まっていても揚力を作れるので空中停止や滑走なしの発着もできる。しかし回転翼機は高速では後退側の翼の空気との相対速度 が低くなるため,ある程度以上の高速飛行はむずかしい。以下では航空機の固定翼について述べ,回転翼については〈ヘリコプター 〉の項目を参照されたい。

翼の働き 翼に限らず物体が空気中を動くと,空気抵抗 を受けると同時に,多くの場合大なり小なり上向きか下向きの空気の力も受ける。そこで動く物体に働くこれらの空気力を,進行方向に平行な抗力(抵抗といってもよい)と直角な揚力とに分けて考える。翼は他の物体に比べ,とくに大きな揚力が発生し,逆に抗力は小さく,揚力が抗力の数十倍にも達する。これは翼が板状でそれを適度な迎え角 で動かすからでもあるが,翼型のくふうによるところが大きい。

揚力の発生 翼型はふつう抵抗を減らすため魚のような形をしているほか,全体が上に反っていて上面が下面よりふくらんでいるものが多い。ところで物体が動くときの周囲の空気のようすは,物体が止まっていて前から風を受ける場合も同じで,そのほうが理解しやすい。空気はまず前縁のやや下方に当たって(この点を岐点といい,その位置は迎え角により異なる)いったん止まった後,上下に分かれて流れ,翼型のふくらんだ湾曲部を通るときは,もとの風速よりも速くなって,後縁でほぼもとの風速に戻る。このとき湾曲の強い上面では風速はとくに速くなり,翼型や迎え角によって異なるが,ときには2倍以上になる(図1)。ところで連続した流れの中では流速が増す(動圧が増す)と圧力(静圧)が下がり,流速が減ると圧力が上がる(ベルヌーイの定理 )。したがって,風速の速くなる翼上面では下面より圧力が低くなるので,上下の圧力差で翼は吸い上げられ,これが揚力となる。翼型によっては下面がへこんでいるが,そこでは風速が下がって圧力が上がり,翼を押し上げ揚力を増す。このように揚力は翼上面の風速が下面より速くなるためできるのであって,原理的にはボールを回転させて投げるとカーブするのと同じである。飛行機

迎え角と揚力 上下対称の翼型を対称翼という。対称翼や平板は迎え角0度では揚力を生じないが,迎え角を増して前縁を上げていくと,空気の流れ方が,上面の湾曲が下面より強い翼型と似てきて揚力を生ずる。上面の湾曲が強い翼型や反った板では揚力が0になるのは下向きの迎え角のとき(0度から-6度くらいまでの間で,湾曲が大きいほど下向きになる)で,このときの迎え角を零揚力角 あるいはゼロ揚力角zero lift angleといい,これより前縁を上げると揚力が出始める。揚力は迎え角を増すほど大きくなるが,迎え角を大きくしすぎると気流が翼上面についていけなくなり,途中ではがれて渦を巻くので,揚力が逆に減ってしまう。これを失速stallと呼ぶ。翼が失速すると機は急に下降したり横に傾きやすくなるので,ふつうは失速しない範囲の迎え角(翼によって違うが15度くらいまで)で飛ぶ。

翼に働く揚力をL ,抗力をD とすると,L =C l qS ,D =C d qS という式で表せる。S は翼面積(m2 ),q は空気の動圧つまり飛行速度での正面面積1m2 当りの風圧で,飛行速度をv (m/s),空気の密度をρ(kgs2 /m4 )として,q =ρv 2 /2である。C l C d C l 0 l アスペクト比 無限大の直線翼でC l 0 l C l 0 l C l 高揚力装置 をつければもっと大きくできる。一方,抗力係数C d 揚抗比 (C l C d L /D )は,抗力係数が最小となる迎え角より若干大きい迎え角で最大になるが,その値は翼型や平面形で異なる。飛行機は,最高速度を出すには抗力係数が最小となる迎え角で,また燃料消費を減らして長距離を飛ぶには揚抗比が最大となる迎え角で飛ぶのがよい。

翼とアスペクト比 翼端では下面の空気が圧力の低い上面へと回り込むので渦(この渦を翼端渦wing tip vortex,または後引き渦trailing vortexという)ができ(図3),この翼端渦に誘導されて翼を通過する気流はやや下を向く。アスペクト比の小さい翼ほど翼端渦の影響が強く気流が下向きになり,前記の同じ揚力を出すのに大きな迎え角が必要となるのはこのためである。揚力も気流に直角にやや後ろを向くので,その水平成分が抵抗となる。これを誘導抗力 induced dragといい,揚力発生の副産物で,揚抗比を上げるにはまずこれを減らす必要がある。それには翼のアスペクト比を増し翼端渦を左右に離すほどよいので,輸送機など航続性能や積載能力が要求される機種はアスペクト比7~12,グライダーは20~30もの細長い翼にしている(図4-a)。しかしアスペクト比を増すと翼の構造が重くなり,突風を受けたときのゆれが増し,急な横転運動がしにくくなる不利もある。軽飛行機の翼はアスペクト比6前後であるが,このへんがもっともふつうな翼である。

一方,音速近くでの抵抗急増や飛行性の急変を和らげるにはアスペクト比の小さい翼がよく,超音速で生ずる造波抵抗を減らすには前後に細長い翼がよい(図4-b)。そこで超音速戦闘機などにはアスペクト比2~4程度の太く短い翼が使われる。アスペクト比がほぼ2以下の翼は,揚力がおもに前縁付近に発生し,後退角の強い前縁の上には渦ができ(図3),この渦が大迎え角では揚力を増す作用をするなど,アスペクト比の大きい翼とは異なる性質を示す。超音速では揚力傾斜がC l

翼型の変遷 昔の人々は翼を羽ばたいて揚力と推力を作り飛ぼうとしたが,これはむずかしかった(今日でも人が乗る羽ばたき飛行は成功していない)。翼による飛行の可能性が開けたのは1800年代初期イギリスのG.ケーリーの,固定翼で揚力を出し推進装置は別に設けるとの提唱からといえる。固定翼飛行は1890年代のドイツのO.リリエンタール の滑空飛行や1903年のアメリカのライト兄弟の動力飛行で実現した。これらに始まる初期の航空機の翼は,反りのある薄い翼型がよいとされ(図5),強さを外の支柱や張線で保った。この場合,上下の翼で一体の架構に組める複葉が構造上有利なので,第1次世界大戦時と戦後の1910~20年代は複葉機が主流だった。だが一方で翼を厚くしても空力的に不利はないとの判断から,内部の骨組みで強度を保てるような厚翼とし,外の支柱や張線を廃して抵抗を減らした片持ち式構造の単葉機も作られ始めた。20年代に外板と骨格で強度を保つセミモノコック構造様式が開発されると,空力的に有利な片持ち式単葉翼が構造上も有利となり,30年代には飛行機の主流がこの形式に統一され今日に及んでいる。

この間各国の航空研究機関が,風胴 を使って翼型を作り航空機の設計に大きな役割を果たすようになった。なかでもアメリカのNACA(NASAの前身)が作った翼型の系列はその代表である。40年代初めには層流翼型laminar airfoil が実用化された。これは翼表面の気流の境界層 をなるべく後方まで層流に保ち,乱流境界層に変わるのを遅らせて摩擦抵抗 を減らした翼型で,その後の亜音速機 はこの翼型が主流となった。

第2次大戦中にジェット機 が実用化され飛行速度が音速に近づくと,抵抗の急増や飛行性の急変の問題が起こった。これは翼面の流速が,飛行速度が音速になる以前に音速を超え,強い衝撃波ができて気流がはがされるためなので,それがなるべく音速(飛行速度)近くまで起こらないように,高速機には薄い反りの小さい翼型が選ばれた。また50年代末から,翼面の流速が多少音速を超えてもまだ強い衝撃波を発生させず,抵抗急増を遅らせることができる翼型が使われ始めた。ピーキー翼型peaky airfoil,スーパークリティカル翼型super critical wingなどがこれに属し,遷音速翼型 とも総称される。

超音速飛行 は1947年に実現した。超音速では翼は薄く前縁の鋭いものがよく,また超音速では空気は圧縮性で自由に体積が変わるので機体表面に角があってもそれについて流れることができ,理想的な翼型は平板で,次は薄い菱形である。しかし超音速機といえども亜音速飛行もするので,一般の翼型を薄くした形が実用され,翼厚比は亜音速機の十数%,遷音速機の10%内外に対して,超音速機はふつう5%以下である。

翼の分類と特徴 飛行機の翼は,その役割,胴体との位置関係,数,平面形などによってさまざまに分類される。

前後位置による分類 主翼main wingは機の重心付近に設けられ,飛行中に機の重量を支えるための揚力の発生がおもな目的で,横安定を保つ働きもある。単に翼といえばこの主翼を指す。尾翼tail unitは機の尾部にあって,機のつりあいと安定を保つのがおもな目的で,機の縦(前後傾斜)のつりあいと安定を保つ水平尾翼 horizontal tailと,機の方向の安定を保つ垂直尾翼 vertical tailをもつのが一般であるが,両者を兼ねたV尾翼をもつ航空機もある(図6-a)。

翼は機の重心より後ろに取りつけると風見と同様に働き,機がゆれて重心を中心に回転したとき,それをもとにもどそうとする安定作用をする。水平尾翼を前方に取りつけた航空機もあり,これを前翼(先尾翼またはカナードcanard)という。前翼は機のつりあいを保つ働きはするが,重心より前にあるので縦安定作用はなく,逆に機を不安定にしようとする。そこで前翼機を空力的に安定にするには,主翼を重心よりやや後ろに置いて,主翼に縦安定作用をさせる。翼の前後位置を重心に近づけたとき,安定作用が中立になるのはその空力中心を重心に合わせた場合で,ふつうの飛行機の主翼はほぼこの位置にある。しかし主翼を空力中心が重心よりやや後ろにくるように取りつければ,尾翼なしでも主翼だけで縦安定を保つことができ,無尾翼機 が作れる。ただし無尾翼機は重心と空力中心がずれていても縦のつりあいがとれるように主翼の形にくふうが必要で,後退翼としその翼端をねじり下げるか,三角翼としその後縁の舵面を上げて,前のめりになるのを防いだ例が多い。無尾翼機の翼内に乗員などを収容し胴体を省略した航空機を全翼機と呼ぶ。前翼機や無尾翼機でも,空力的な方向安定をもつには,垂直尾翼を後部に取りつける必要がある。ただし後退翼や三角翼はそれ自身若干の方向安定性があるので,胴体が小さければ垂直尾翼を省略できる場合もある。

上下位置による分類 低翼は主翼を胴体の下部に,中翼は中ほどに,高翼は上部に,それぞれ取りつけた場合をいう(図6-b)。翼を胴体より上に離してあるものを高翼,胴体上部にあるものを肩翼と呼んだこともある。上下位置による性能上の差はあまりなく,機体構成上どれがつごうよいかで選ばれることが多いが,胴体の空力的影響により,翼の上反角による横安定作用が,高翼では強まり,低翼では弱まる。そこで低翼機は上反角を大きくし6度程度つけるが,高翼機は横安定が強過ぎてもよくないので0度程度が多く,下反角をつけたものもある。

数による分類 翼が上下2枚あるものを複葉,1枚のものを単葉と呼ぶ(図6-c)。複葉は前述のように主として構造上の理由から1910~20年代には飛行機の主流型式となり,また機全体の寸法を小さくできて機の自転運動がしやすくなることから,翼が上下3枚の三葉機まで作られた。しかし上下の翼の圧力の相互干渉で揚力に若干のロスがあり空力的に損なので,構造上複葉にする必要がなくなってからはほとんど使われていない。

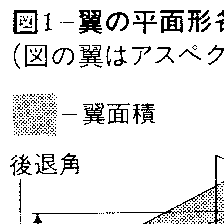

テーパーによる分類 翼弦長が一定の長方形の翼を矩形翼,付け根より翼端が細い台形の翼をテーパー翼 (先細翼)と呼ぶ(図6-d)。テーパー翼は翼の構造を軽く作るのに有利で翼内の燃料タンクの容積も大きくなるが,あまり翼端を細くしすぎると翼端失速を起こしやすくなるので,アスペクト比の小さい翼を除けば,ふつうテーパー比 を0.25以上としている。矩形翼は構造重量の点では不利だが工作が簡単で翼端失速も防げるので,軽飛行機に例が多い。前後縁が曲線の楕円翼は同じアスペクト比で比べると誘導抗力を最小にできるので1930~40年代によく使われたが,テーパー比0.3~0.5のテーパー翼と比べその差はわずかで,工作がやっかいなので,現在はすたれた。

後退角による分類 翼を上から見て,飛行方向(あるいは胴体)にほぼ直角に取りつけられた翼を直線翼,斜め後ろ向き の翼を後退翼,斜め前向きの翼を前進翼と呼ぶ(図6-e)。飛行速度が音速に近づくと,翼面に強い衝撃波が発生して気流がはがされ,抵抗の急増や飛行性の急変が起きる。翼を斜めに置くと,これらの現象が起きるマッハ数を,ほぼΛ は後退角または前進角)に比例して上げることができ,発生後も和らげる効果がある(図7)。前進翼は1970~80年代に構造に複合材が使えるようになってから見直されているが,それまでは構造的にむずかしくほとんど使われなかった。そこで高速ジェット機にはおもに後退翼が使われているが,直線翼に比べ翼端失速を起こしやすく,低速での飛行性も劣り,構造も重くなるので,音速近くで飛ばない低速機には直線翼のほうがよい。そこで翼を高速では後退翼に,低速では直線翼に回転させる構造とした可変翼(可変後退角翼)機も1960年代に実用化された。可変翼variable geometry wingはVG翼とも呼ばれ,構造,機構が複雑で重量はかさむが,翼の回転により後退角のほかアスペクト比と翼厚比も同時に変えられるので,高速から低速まで飛行状態に適した翼の形にできる。斜め翼は左右一体の可変翼を一方は後退翼,他方は前進翼となるように回転させる翼で,両翼とも後退翼あるいは前進翼とする場合よりも翼全体を前後に長く分布させ,超音速での造波抵抗を減らし揚抗比を上げるのがねらいである。超音速飛行

小アスペクト比の翼 音速を超えるときの抗力の急増や飛行性の急変を和らげるには,翼を薄くし後退角を増すほかに,アスペクト比を小さくすると効果がある。また超音速で生ずる造波抵抗を減らすには,翼を前後に細長い形とするほか,できれば前縁の後退角を衝撃波の角度以上に鋭くするのがよい。そこで鋭い後退角と小アスペクト比の組合せで得られる三角翼delta wing(デルタ翼ともいう)が,超音速機に多く用いられている(図6-f)。三角翼はその空力中心が,亜音速でも超音速でも空力平均翼弦の約50%(中央翼弦の前から約2/3)にあって,あまり動かないという利点もある。一方,三角翼の欠点の一つはアスペクト比が小さいので誘導抗力が大きいことである。そこで造波抵抗も誘導抗力もともに減らして揚抗比を高めるために,翼を前後にも左右にも細長くした形として,三角翼の後部を切り取り翼端を延長した矢形翼も超音速機に見られる。ただし矢形翼のように後退角とアスペクト比をともに大きくすると,翼端失速を起こしやすくなってピッチアップ(大迎え角で急に機首が上がる)を発生しやすくなるので注意がいる。また三角翼はアスペクト比が小さいので揚力傾斜が小さく,離着陸など大きな揚力係数を必要とするときには極端に機首を上げなければならない欠点がある。しかし三角翼では大迎え角で前縁上面に安定した渦ができ,これが揚力を増し失速を防ぐ特徴があり,この性質はアスペクト比を小さくするととくに強くなる。そこで大小2種のアスペクト比の三角翼を組み合わせ,低速から高速までの性能をよくした二重三角翼(ダブルデルタ翼 )をもつ機体もある。アスペクト比の大小による揚力傾斜の差は,亜音速では大きいが超音速ではしだいに減るので,二重三角翼の前方部分は,超音速では揚力の分担割合が増す。また一般の三角翼は亜音速と超音速では空力中心の移動が若干あるが,二重三角翼は上記の性質を利用して移動をごく小さくできる。なお,二重三角翼の平面形を曲線的にしたものをオージー翼ogee wingと呼ぶこともあり,また鋭い三角翼で発生する渦が大迎え角まで失速を防ぎ揚力を増す性質を利用して,三角翼を一般のアスペクト比のやや大きい翼と組み合わせた平面形もあり,この場合,前方の三角翼部分をストレーキstrakeと呼ぶ。なお,これらの翼を胴体とまとめて一体として空力設計したものは翼胴一体化blended wing-bodyと呼ばれ,一般に翼と胴体との境目がなだらかになる。久世 紳二

[名]

[名] [接尾]助数詞。

[接尾]助数詞。

に近づき,アスペクト比による誘導抵抗の差がしだいに減る。

に近づき,アスペクト比による誘導抵抗の差がしだいに減る。 (Λは後退角または前進角)に比例して上げることができ,発生後も和らげる効果がある(図7)。前進翼は1970~80年代に構造に複合材が使えるようになってから見直されているが,それまでは構造的にむずかしくほとんど使われなかった。そこで高速ジェット機にはおもに後退翼が使われているが,直線翼に比べ翼端失速を起こしやすく,低速での飛行性も劣り,構造も重くなるので,音速近くで飛ばない低速機には直線翼のほうがよい。そこで翼を高速では後退翼に,低速では直線翼に回転させる構造とした可変翼(可変後退角翼)機も1960年代に実用化された。可変翼variable geometry wingはVG翼とも呼ばれ,構造,機構が複雑で重量はかさむが,翼の回転により後退角のほかアスペクト比と翼厚比も同時に変えられるので,高速から低速まで飛行状態に適した翼の形にできる。斜め翼は左右一体の可変翼を一方は後退翼,他方は前進翼となるように回転させる翼で,両翼とも後退翼あるいは前進翼とする場合よりも翼全体を前後に長く分布させ,超音速での造波抵抗を減らし揚抗比を上げるのがねらいである。

(Λは後退角または前進角)に比例して上げることができ,発生後も和らげる効果がある(図7)。前進翼は1970~80年代に構造に複合材が使えるようになってから見直されているが,それまでは構造的にむずかしくほとんど使われなかった。そこで高速ジェット機にはおもに後退翼が使われているが,直線翼に比べ翼端失速を起こしやすく,低速での飛行性も劣り,構造も重くなるので,音速近くで飛ばない低速機には直線翼のほうがよい。そこで翼を高速では後退翼に,低速では直線翼に回転させる構造とした可変翼(可変後退角翼)機も1960年代に実用化された。可変翼variable geometry wingはVG翼とも呼ばれ,構造,機構が複雑で重量はかさむが,翼の回転により後退角のほかアスペクト比と翼厚比も同時に変えられるので,高速から低速まで飛行状態に適した翼の形にできる。斜め翼は左右一体の可変翼を一方は後退翼,他方は前進翼となるように回転させる翼で,両翼とも後退翼あるいは前進翼とする場合よりも翼全体を前後に長く分布させ,超音速での造波抵抗を減らし揚抗比を上げるのがねらいである。