精選版 日本国語大辞典 「羽織」の意味・読み・例文・類語

は‐おり【羽織】

は‐お・る【羽織】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「羽織」の意味・わかりやすい解説

羽織

はおり

長着の上に着る和服の一種。防寒、礼服、おしゃれなどを目的として用いられる。

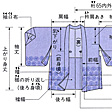

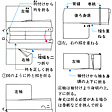

現在の羽織の形は、丈は腰の下から膝(ひざ)の上くらい。表身頃(みごろ)は裏に折り返し、前身頃の幅を、衿(えり)肩あきから裾(すそ)までまっすぐに切り落としたところに衿をつける。前裾には前下がりがつく。着用のとき、衿肩回りで、衿を外側に二つ折りにし、前身頃では衿幅をそのまま表に返す。男物は袖丈全部を袖付けにするため、襠(まち)の上部は細くとがった三角形である。女物は振り八つ口、身八つ口があき、襠の上部は2センチメートルくらいで裾広がりの台形である。衿付けの胸の部分に乳(ち)布を縫い付け、それに羽織紐(ひも)をつけて左右を結び留める。羽織の丈は流行により左右されるが、現在の標準によると、中羽織は身長の2分の1ぐらいである。本羽織はこれに3センチメートル加えたものにし、茶羽織は中羽織より10センチメートルほど短くする。紋付類は本羽織丈とし、しゃれ着や街着、普段着は短くする。羽織の用布は従来一反物を用いて本羽織に仕立てたが、第二次世界大戦後は、袖丈、身丈ともに短くなり、羽尺物(はじゃくもの)(9.1メートルから9.6メートル)が普通となった。茶羽織は半反(5.5メートル内外)でつくる。羽織と着物のアンサンブル地は20メートル内外に織られている。

羽織の種類を用途別にみると、男子の場合、黒羽二重(はぶたえ)(単(ひとえ)は平絽(ひらろ))染抜五つ紋付羽織は礼装、無地の紬(つむぎ)やお召(単は絽、紗(しゃ))に三つ紋または縫いの一つ紋をつけた羽織は略礼装に用いる。礼装、略礼装ともに袴(はかま)を着ける。しゃれ着にはお召、紬など長着と同じ材質のものを用いる。色は紺、茶、鉄色が一般的で、長着と対(つい)にすることが多い。日常着には木綿、ウールのアンサンブルなど。女子の場合は、黒染抜三つ紋、一つ紋、または一つ紋の縫い紋の羽織(袷(あわせ)は縮緬(ちりめん)、紋綸子(もんりんず)、単は紋紗、絽縮緬)は慶弔を表す略装となり、地紋にどちらにも向くものを選べば両用となる。一つ紋の色無地(生地(きじ)は黒紋付に同じ)や、古典的な柄の黒絵羽羽織(略して絵羽織ともいう)に一つ紋をつければ慶事の略装となる。女子は帯付きの紋付が礼装で、羽織はあくまでも略装である。色絵羽羽織は華やかな雰囲気があり、しゃれ着、街着には絞り、小紋、ろうけつ、更紗(さらさ)などを用いる。日常着は木綿(縞(しま)、絣(かすり))、ウールなど。羽織は季節により冬は袷羽織、夏は単羽織と着分けるが、最近はウールの単羽織が冬にも用いられる。子供用は祝い着として、5歳男児の黒羽二重染抜五つ紋付熨斗目(のしめ)模様の四つ身羽織がある。ウールの着物に対の羽織は、正月などによく着られる。ちゃんちゃんこは、一つ身袖なし羽織で、綿入れや袷仕立てにする。袖なし羽織は防寒用に用いられる。

袷羽織には滑りのよい羽裏をつける。羽裏地は羽二重や綸子、化合繊などを用い、単の肩すべりには、洋服用裏地なども用いる。色柄は無地、ぼかし、小紋、縞などを選ぶ。男の羽織裏には額裏(がくうら)といって、絵羽柄にしたぜいたくなものもある。羽織は、長着や帯の色、柄、生地との調和がとれていることがたいせつである。羽織紐、帯締、帯揚などの小物との調和にも気を配るとよい。

羽織の起源については、小袖(こそで)の裾端(すそはし)や、塵(ちり)よけ用の道服(どうふく)の裾を短く端折(はお)り着たこと、帯を締めないで放り着たことなどからおこったとの説がある。また、十徳(じっとく)、道服、胴服(どうふく)などに由来し、16世紀後半に南蛮船で渡来した西欧人の服装の影響を受けたという説もある。

文献としては永禄(えいろく)年間(1558~1570)の『室町殿日記』に具足(ぐそく)羽織うんぬんとあるのが最初である。これは鎧(よろい)の上から着た陣羽織で、武将が好んで用いた。当時の高級武士たちが防寒用に着始めた胴服は綿入れや袷で、身丈は小袖よりやや短く、裾は毛抜き仕立てであった。衽(おくみ)がつき、広衿の裏は共布や装飾的な染織物がつけられ、裏衿付けの位置には、三角形の乳布と絎(く)け紐がついている。また背割、裾脇(すそわき)あけがみられる。衿は衿肩のところで内側または外側に折って着たが、立てたままのこともあった。その後、衽が除かれ、衿下をつけず、身頃の裾まで垂直に衿がつけられた。また前下がりがつき、襠のように脇が広がっているものも現れた。衽付きの小袖形態は、上杉謙信所用のものにみられ、上杉家の家臣直江兼続(かねつぐ)の胴服は後世の羽織に近い(日光東照宮の伝徳川家康小紋羽織はこれに似ている)。袖形は袖のないもの、袖幅の狭いもの、広袖、角袖、丸袖と変化し、天正(てんしょう)(1573~1592)のころには茶人、医者の間で内着として着られ、町人にも及んだのは江戸初期からである。

元禄(げんろく)時代(1688~1704)には、遊廓(ゆうかく)に通う江戸銀座の人々の風をまねて、袖が長く、丈の短いものとなり、享保(きょうほう)(1716~1736)のころにはこの異様な風体が改まった。元文(げんぶん)(1736~1741)ごろには浄瑠璃太夫(じょうるりだゆう)の羽織丈の影響を受けて、文金(ぶんきん)風という長着と対丈のものが流行した。このように袖・丈の長短は、江戸末期まで変化が繰り返された。羽織の定紋は素襖(すおう)、大紋、武士の十徳の流れを受け、背、袖、胸の五つ紋を正式とし、略して背、袖の三つ紋、背の一つ紋がある。享保以来、黒地紋付羽織が礼装とされたが、庄屋(しょうや)、名主を除き、百姓は着用を禁じられた。武士の羽織袴は裃(かみしも)に次ぐものとされたが、明治になり裃が廃止されたのち、これが男子一般の礼装として今日に至っている。

女子の羽織は宝暦(ほうれき)(1751~1764)のころ、江戸・深川の芸者が着用したことに始まり、羽織芸者などとよばれたが、一般に用いるようになったのは、明治になってからである。

形態上から特殊なものを次にあげる。〔1〕陣羽織 室町時代よりおこり、武士が陣中で具足の上に着たので具足羽織ともいわれる。袖の有無、丈の長短はさまざまである。〔2〕袖なし羽織 表衣の上に着る袖のないもので、室町時代に発生し、丈の長いものは打裂(ぶっさき)形式で陣羽織に発展した。庶民の間では陣兵羽織、甚兵衛羽織として防寒用に普及した。〔3〕打裂羽織 背割羽織ともいう。帯刀や乗馬に都合がよいように、背縫いの腰から下を縫いあけたもので、桃山時代からみられる。〔4〕蝙蝠(こうもり)羽織 袖が長く、丈の短いもので、コウモリが羽を広げたようにみえるため、この名がある。寛永(かんえい)・正保(しょうほう)(1624~1648)ごろ武家若衆に流行した。〔5〕革羽織 なめし革でつくったもので防寒用であったが、明暦(めいれき)の大火(1657)のころより火事装束に用いられた。〔6〕火事羽織 火事装束用の羽織で、革、羅紗(らしゃ)、羅背板(らせいた)などでつくる。胸当て、当(あ)て帯(おび)をつけたものもある。〔7〕三斎羽織 細川三斎が考案した筒袖の打裂羽織で、幕末に官軍、幕府の兵士が着用した。

[岡野和子]

改訂新版 世界大百科事典 「羽織」の意味・わかりやすい解説

羽織 (はおり)

着物の上に着る短い上衣。外に折り返った衿が前裾までつづきひもを通すための乳(ち)をつける。袖丈は着物とあわせて両脇に襠(まち)をいれ,前身ごろには前下(まえさがり)をつける。折り返った衿で,前を打ち合わせない形態は,日本の服飾品のなかでは平安時代の十二単(じゆうにひとえ)の唐衣(からぎぬ)だけである。起源については南蛮服,直綴(じきとつ),胴服,十徳(じつとく)からという諸説がある。語源は〈放(はふ)り着る〉が転訛(てんか)して〈羽織〉の字があてられたという。

《貞丈雑記》によると,《室町殿日記》を引いて天文(1532-55)のころの書状に〈具足羽織〉という言葉が出てくるのを初見としている。陣羽織ともいったこの袖無羽織は南蛮服の影響をうけ,当時舶来の金襴(きんらん),緞子(どんす),ラシャ(羅紗)などの高級織物で仕立て武将が愛用した。江戸時代には種類が非常に多く,袖丈よりも羽織丈の短い若衆の蝙蝠(かわほり)羽織,市井の老人が着た袖無羽織(甚兵衛羽織),袖丈と袖口が同寸の広袖羽織,腰に差した刀や馬に乗る武士のための腰から下が割れている背割(せわれ)羽織(打裂(ぶつさき)羽織),防火用として大名などが着たラシャや革製の火事羽織,幕末の洋式訓練に用いた筒袖羽織など,用途や身分によって形態や地質などさまざまであった。羽織は一時的に衣服の上に着るところから略装として扱われ,上級者は正式の場には用いず,御目見(おめみえ)以下の武士が肩衣(かたぎぬ)の代りに着た。寛永(1624-44)以後,紋付羽織を袴とともに用いるのを礼装としたが,庄屋や名主などの村役以外は許されず,町人はもっぱら窮屈(きゆうくつ)羽織と呼ぶはんてんを使用した。明治以降,直垂(ひたたれ)や裃(かみしも)の廃止によって,男子の和服の礼装は黒無地五つ紋付羽織袴となり現在にいたる。

女子は元禄(1688-1704)ごろから家着として用いたが,宝暦(1751-64)ごろ,座敷着として人前に着て出た江戸深川の芸者は羽織芸者として有名になった。明治以降でも女子の紋付羽織は略礼装とし,現在にいたるまで絵羽の着物には組み合わせない。羽織丈は町人が着るようになると変化があらわれ,元禄は短く,元文(1736-41)には着物と同寸ほどの長さとなり,長い羽織ひもを垂らして先端を小さく結び文金風,宮古路風と呼ばれて流行したが,時代によって長短繰り返している。

第2次世界大戦前は1反で羽織を作ったが,戦後は衣料欠乏によって半反で1枚ができる,丈の短い茶羽織が流行した。これに影響をうけて羽織用には9m前後の羽尺(はじやく)が市販されるようになった。世情が落ち着くに従い,男女とも羽織丈は膝頭近くに戻った。家の内外で着用でき防寒や塵除けを兼ねるばかりでなく,女物の羽織は重ね着の調和による効果があるが,暖房の普及や着物の礼装化により最近ではあまり用いられなくなった。男物の羽織は礼装ばかりでなく,普段着も着物と対(つい)になったアンサンブルとして市販されている。男物羽織には,白組紐をつけた黒羽二重染五つ紋付の礼装用,紬や御召に縫いの三つ紋や一つ紋をつけた準礼装,大島,紬,ウールなどの普段羽織がある。女物には,黒や色無地などに染めや縫いでおもに一つ紋をつけた準礼装,織,染め,絞りなどの絵羽織,小紋羽織などがある。生地はちりめん,綸子(りんず)が主で10月から4月ごろまでは袷(あわせ)仕立てとし,羽二重などのすべりのよい柄物の裏地(羽裏(はうら))をつける。これらの生地を単(ひとえ)仕立てにした単羽織はほとんど失われ,代りに絽(ろ),紗,羅などの夏羽織が用いられているのが現状である。

執筆者:山下 悦子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「羽織」の意味・わかりやすい解説

羽織【はおり】

→関連項目法被|半(袢)纏

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「羽織」の意味・わかりやすい解説

羽織

はおり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本文化いろは事典 「羽織」の解説

羽織

出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の羽織の言及

【胴服】より

…室町時代のころから小袖の上にかさねて着たうわ着で,十徳(じつとく),直綴(じきとつ)などとともに後の羽織の原型となったもの。道服とも書くため,道中服であるとか,あるいはまた道者(仏法の修行者)の服であるとも言われるが,やや付会の感がある。…

【服装】より

…長裃は上級武士の,半裃は以下の武士の公服で,正式には麻製で裏をつけず,家紋をつけ,これに冬は熨斗目(のしめ),夏は帷子を着用した。継褶は略式のもので,武士日常の服装としては羽織袴が行われた。 武家女子の服装としては,将軍および大諸侯の夫人などに十二単,袿袴(けいこ)などの公家の礼装が用いられたこともあったが,一般には袴は省略されて,冬季には打掛を用い,夏季には腰巻を着装して礼装としていた。…

※「羽織」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新