精選版 日本国語大辞典 「型染」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「型染」の意味・わかりやすい解説

型染 (かたぞめ)

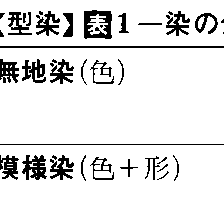

織り上がった布地を染料で処理して加色する際,模様染するために,型紙その他の染型を用いる染色法。その方法には彩色に型を用いる場合と,防染に型を用いる場合とがある(表1)。染型には,木型,金属型,紙型,その他があり,表2に用例を示す。

型染には,反覆性・斉一性・量産の特性があり,古来,染色で織のような反覆性と斉一性をもった模様を作ろうとするとき,また染色で量産を必要とするときの二つの場合に活用されてきた。とくに日本では〈型染〉の量産性が近世以来その本領を発揮し,意匠,技術ともに他国では類例を見ない優秀さを誇って今日に至っている。

おもな型染には,﨟纈(ろうけち),纐纈(きようけち),摺絵,革型染,印金(いんきん),摺箔(すりはく),蛮絵(ばんえ),板締,小紋,中形(ちゆうがた)(長板中形,絹藍中形,絹紅中形),絵羽型染,型友禅,紅型(びんがた),型絵染,注染,スクリーン捺染,機械捺染,木型使用のインド更紗(さらさ),チャップ使用のジャワ更紗,銅版使用のヨーロッパ更紗などがある。

→染色

執筆者:神谷 榮子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「型染」の意味・わかりやすい解説

型染【かたぞめ】

→関連項目型紙|染色

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「型染」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の型染の言及

【染色】より

…革染は奈良時代すでに発達をみたが,前代末以来の型紙を用いて摺込みをした,色入りの文様染が一段と発達し,細密な牡丹に唐獅子,あるいは火焰を背負った不動尊のような文様を見事に染め出している。この型染の発達は,日常の衣服である直垂(ひたたれ)などにも盛んに応用されたらしく,〈藍摺の直垂〉〈嶋摺の直垂〉というような記述が文献にみられる。〈秋野の摺りたる直垂〉などの記述もあり,すでにかなり自由な絵画的な文様の型染も行われていたと考えられる。…

※「型染」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新