翻訳|steroid

精選版 日本国語大辞典 「ステロイド」の意味・読み・例文・類語

ステロイド

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ステロイド」の意味・わかりやすい解説

ステロイド

すてろいど

steroid

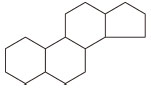

ステロイド核C17H28をもつ化合物の総称。コレステロール、胆汁酸、強心配糖体、サポニン、ホルモンなど生体内で重要な働きをする生理活性物質が含まれている。ステロイドに属する化合物は古くから知られていたが、20世紀初頭になり系統的な研究が行われ、1932年にローゼンハイムO. RosenheimとキングH. KingおよびH・O・ウィーラントにより、シクロペンタノペルヒドロフェナントレン環を基本骨格とすることが確かめられた。

ステロイド系の性ホルモンは、生体内では互いに協同的に働いたり拮抗(きっこう)的に働いたりして体の機能調節を行っている。脂溶性低分子であるステロイドホルモンは脂質二重層からなる細胞膜を自由に通り抜けることができる。それゆえ、標的細胞(ホルモンレセプターをもつ細胞)の細胞表面にあるレセプター(受容体)だけでなく、細胞質内に存在するレセプターにも結合することができる。レセプターは核クロマチン(タンパク質と核DNAの複合体)DNA(デオキシリボ核酸)の特定の配列(ホルモン応答配列)を認識し、結合し、ホルモン応答性の転写調節因子として遺伝子発現の制御を行う。

ステロイドホルモンである糖質コルチコイドは骨や骨格筋などの末梢組織でタンパク質や脂肪の異化をおこし、生じたアミノ酸と脂肪酸を用いて肝で糖新生をおこす。さらに抗炎症作用もあり医薬品として使われる。胆汁酸は消化管内で水に不溶な食物を溶かし、消化・吸収を助けている。ガマ毒や植物由来の心臓毒、サポゲニン(サポニン中の非糖部分)は多くの場合、糖類と結合した配糖体(グリコシド)の形をとり、微量でも強い生理活性を示すものが多い。主として細胞膜に作用して膜の破壊、透過性の混乱を引き起こす。また、コレステロールは細胞の構成要素としても生体成分としても重要なものであるが、過剰になれば心臓や血管壁などの可塑性をなくし、血管障害、高血圧、心臓病などの生活習慣病(成人病)の原因となる。なお、生体内におけるコレステロールの代謝・生理活性の基本的なメカニズムの解明に対し、アメリカの分子遺伝子学者ゴールドステインとM・S・ブラウンに1985年のノーベル医学生理学賞が授与された。

ステロイドのすべての前駆物質はコレステロールである。コレステロールの一部は副腎内でアセチルCoA(補酵素A)より合成されるが、大部分は循環血中のLDL(低比重リポタンパク質)からレセプターを介するエンドサイトーシス(細胞膜の流動による外界からの物質の取り込み作用の総称)により得られる。

生体内のステロイドホルモンは、酢酸からメバロン酸、スクアレンを経てコレステロール、さらにプレグネノロンが合成され、その後プロゲステロンから副腎皮質ホルモンが合成される経路と、テストステロンから卵胞ホルモン(発情ホルモン)が合成される経路が知られている。

[菊池韶彦・小泉惠子]

『武森重樹著『ステロイドホルモン』(1998・共立出版)』▽『矢野三郎監修、佐藤文三編『ステロイド薬の選び方と使い方』(1999・南江堂)』▽『加藤茂明・清水孝雄編『細胞膜・核内レセプターと脂溶性シグナル分子――分子機構から疾患とのかかわりまで』(2000・羊土社)』▽『第14回「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会編『ステロイドホルモンと脳科学――性・ストレス・脳をめぐって』(2000・クバプロ)』▽『秋久俊博他著『資源天然物化学』(2002・共立出版)』▽『日本比較内分泌学会編『生命をあやつるホルモン――動物の形や行動を決める微量物質』(2003・講談社)』▽『植松俊彦他編『シンプル薬理学』改訂版(2004・南江堂)』▽『田中千賀子他編『NEW薬理学』(2007・南江堂)』

改訂新版 世界大百科事典 「ステロイド」の意味・わかりやすい解説

ステロイド

steroid

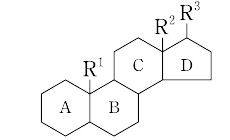

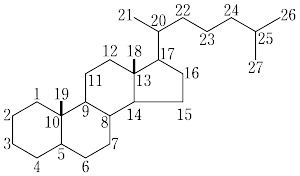

飽和四環炭化水素からなるステロイド核(シクロペンタノヒドロフェナントレン環,図1)を有する一群の化合物の総称。ほとんどすべての真核細胞にあまねく分布し,種々の機能や特異な生物活性を担っており,ひじょうに多くのものが分離されている。ステロイド核は,イソプレンが6個つながったトリテルペンであるスクアレンが閉環してできるラノステロール(図2)を経てつくられる。この生合成反応はミクロソームにおいて行われる。ステロイドは互いに二重結合の位置と数,置換基の種類,その部位と数,置換基の立体配座(α,β),環相互の立体配座によって区別される。置換基は主としてA環の3位,C環の11位,D環の17位に限られている。

最も普遍的に存在するものは3位に水酸基をもつアルコールで,これはステロールsterolあるいはステリンSterinと総称される。動物組織に最も大量にあるステロイドはコレステロール(図3)で,遊離または3位の水酸基の長鎖脂肪酸のエステルの形で存在する。脳,神経組織,副腎に最も多く,腎臓,肝臓,皮膚にもかなり含まれている。コレステロールは細胞膜の構成成分として重要であるが,血漿(けつしよう)リンタンパク質としても存在する。コレステロールは動物のさまざまな生理機能をもつステロイドの前駆体となっている。コレステロールは植物にはほとんど存在せず,植物由来のステロールはフィトステロールphytosterolと総称され,ダイズなどに存在するスチグマステロール(図4)や綿実油やダイズ油中に存在するシトステロールがその例である。酵母やキノコ類のステロールはミコステロールmycosterolと呼ばれ,そのうちエルゴステロールergosterol(図5)は太陽光(紫外線)の照射によって,カルシウムの生体輸送と沈着に役割を果たすビタミンD2に転化する重要な分子である。

生理的に重要なステロイドには以下のものがある。胆汁酸(コール酸とデオキシコール酸,図6)は腸管における脂質の乳化と吸収に(その界面活性剤として)役割を果たしている。女性ホルモン(エストロン,エストラジオール),男性ホルモン(テストステロン),黄体ホルモン(プロゲステロン),副腎皮質ホルモン(コルチコステロン,アルドステロン,コルチゾン),昆虫の変態ホルモン(エクジソン)などは重要なステロイドホルモン類である(図7)。配糖体のアグリコンとしてもさまざまに存在している。

→性ホルモン →胆汁酸 →副腎皮質ホルモン →ホルモン

執筆者:大隅 良典

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「ステロイド」の意味・わかりやすい解説

ステロイド

→関連項目嗅覚障害|コレステロール|フリクテン|リバウンド

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「ステロイド」の解説

ステロイド

ステロイド

steroid

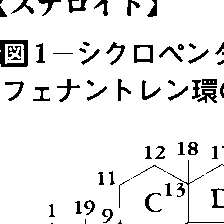

図のようなシクロペンタノヒドロフェナントレン環をもつか,これと密接な関連化合物の総称.R1 および R2 は,一般にはメチルであるが酸素化されたものもあり,AあるいはB環が芳香環の場合は R2 はない. 側鎖 R3 は炭素数0,2,4,5,8,9または10のものがある.下図のような位置番号をつける.環平面の上に出ている置換基を太線で示してβとよび,下に出ているものを点線で示してαとよぶ.天然に存在するステロイド誘導体として,女性ホルモン,男性ホルモン,黄体ホルモン,副じん皮質ホルモン,ステロール,強心性配糖体,サポゲニン,ガマ毒,ステロイドアルカロイド,胆汁酸,エクジソンなどがある.多くは無色の結晶で,水に難溶,有機溶媒に可溶.リーベルマン-ブルヒァルト反応など多くの呈色反応が知られている.ステロイドはすべてアセチルCoAから出発してメバロン酸,ファルネソール,およびスクアレンを経て生合成される.

側鎖 R3 は炭素数0,2,4,5,8,9または10のものがある.下図のような位置番号をつける.環平面の上に出ている置換基を太線で示してβとよび,下に出ているものを点線で示してαとよぶ.天然に存在するステロイド誘導体として,女性ホルモン,男性ホルモン,黄体ホルモン,副じん皮質ホルモン,ステロール,強心性配糖体,サポゲニン,ガマ毒,ステロイドアルカロイド,胆汁酸,エクジソンなどがある.多くは無色の結晶で,水に難溶,有機溶媒に可溶.リーベルマン-ブルヒァルト反応など多くの呈色反応が知られている.ステロイドはすべてアセチルCoAから出発してメバロン酸,ファルネソール,およびスクアレンを経て生合成される.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ステロイド」の意味・わかりやすい解説

ステロイド

steroid

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「ステロイド」の解説

ステロイド

図に示した構造をもつ化合物の総称.性ホルモン,副腎皮質ホルモンなど多くの生理的に重要な化合物がある.

デジタル大辞泉プラス 「ステロイド」の解説

ステロイド

世界大百科事典(旧版)内のステロイドの言及

【脂質】より

…脂肪

[蠟]

高級脂肪酸と高級アルコールからなる固形エステル。アルコールは高級アルキルアルコールかまたはステロール(ステロイドアルコール)である。蜜蠟は前者の例でCが26~34のアルコールのパルミチン酸エステルからなる。…

※「ステロイド」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新