精選版 日本国語大辞典 「胆汁酸」の意味・読み・例文・類語

たんじゅう‐さん タンジフ‥【胆汁酸】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「胆汁酸」の意味・わかりやすい解説

胆汁酸

たんじゅうさん

bile acids

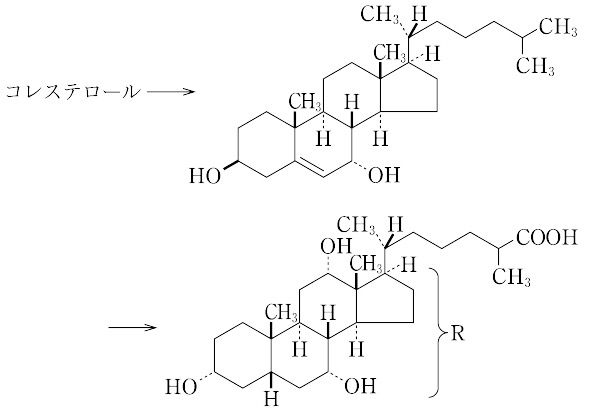

コレステロールの極性誘導体で、コレステロール由来の胆汁酸は脂肪の消化を促進する。胆汁酸などの化合物は極性領域と非極性領域の両方をもつので、強烈な界面活性剤detergentである。胆汁酸は肝臓で合成され、胆嚢(たんのう)に貯蔵、濃縮されたのち、小腸へ放出される。胆汁の主要構成成分の胆汁酸は、食物中の脂肪を可溶化し、リパーゼによる分解を助け、腸からの吸収を促進する。脂溶性ビタミンの吸収も助ける。ヒトの胆汁中には、コール酸、デオキシコール酸、ウルソデオキシコール酸、ケノデオキシコール酸、リトコール酸の末端のカルボン酸が、グリシンまたはタウリンのアミノ基とアミド結合した型で存在する。1~3個のヒドロキシ基がα(アルファ)結合している。ヒトの胆汁中にはコール酸がもっとも多く含まれているが、生物種によってかなりの変動がみられる。

胆汁酸の生合成は、コレステロールの7位の水酸化に始まる。このα-水酸化はミクロゾームで行われ、酸素とNADPH(還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸)を必要とする。チトクロムP-450(単にP-450ともいい、ミトコンドリアに存在するヘムタンパク質の一種)も関与していると考えられている。また、ビタミンC欠乏ではこの水酸化が行われず、コレステロールが蓄積する。正常の場合は十数段階を経て1日に200~500ミリグラムが生合成される。この量は糞便(ふんべん)中に失われる量に規制される。生体はステロイド核を分解することができないので、過剰のコレステロールを体外へ排泄(はいせつ)する唯一の経路として、この胆汁中へのコレステロールと胆汁酸の分泌が行われているわけである。

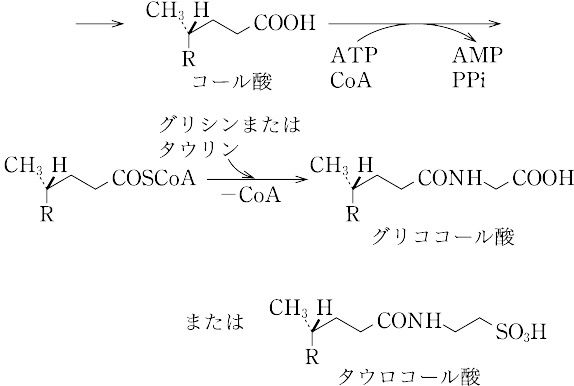

肝臓で合成された胆汁酸は、まず補酵素Aと結合し、たとえばコリル‐補酵素Aとなり、次にグリシンまたはタウリンと結合(抱合)し、たとえばグリココール酸となる。ヒトの場合は、グリシン抱合とタウリン抱合の比は3対1である。また胆汁酸は、胆汁中ではナトリウム塩またはカリウム塩として存在すると考えられるので、胆汁酸塩bile saltともよばれている。

胆汁中に排泄されたコール酸、ケノデオキシコール酸(これらは一次胆汁酸とよばれている)の一部は、腸内細菌によって7位の脱水酸化がおこり、それぞれデオキシコール酸とリトコール酸となる。これらは二次胆汁酸とよばれている。またこのとき、抱合の一部が外れる。胆汁酸の99%は回腸で吸収され、門脈を通じて肝臓に戻るが、この経路は腸肝循環とよばれている。しかし、リトコール酸は不溶性なので、吸収されない。1日約500ミリグラムの胆汁酸が吸収されずに糞便中に排泄される。正常では尿中に排泄されることはない。この循環中の胆汁酸量(プール)は3~5グラムである。

胆汁酸はコレステロールから生合成されるので、高コレステロール血症の治療には、胆汁酸と結合するがそれ自身は吸収されないコレスチラミンを投与するか、回腸切除を行って胆汁酸の排泄を促進させる方法がとられる。すなわち、減少した胆汁酸プールがコレステロールから補われて、コレステロールが減少するのを利用する。胆汁酸は脂溶性ビタミンの吸収も助ける。さらに胃酸を中和するほか、コレステロール、薬物、毒素、胆汁色素、金属イオンの体外排泄を助ける。コレステロールは水に不溶性であるので、胆汁中ではレシチンと胆汁酸のミセル(コロイドの一種)の中に取り込まれて排泄される。リン脂質であるレシチン自身も水に不溶であるが、胆汁酸とミセルをつくる。胆汁中では、この三者の比によってコレステロールの溶解度が決まる。肝障害や胆汁うっ滞をもたらす病気では、血中胆汁酸濃度が上昇する。

[有馬暉勝・有馬太郎・竹内多美代]

『武森重樹・小南思郎著『チトクロムP-450』(1990・東京大学出版会)』▽『北原文雄著『界面活性剤の話』(1997・東京化学同人)』▽『田川邦夫著『からだの働きからみる代謝の栄養学』(2003・タカラバイオ、丸善発売)』

改訂新版 世界大百科事典 「胆汁酸」の意味・わかりやすい解説

胆汁酸 (たんじゅうさん)

bile acid

脊椎動物の胆汁中に広く見いだされるステロイド化合物の一種で,ステロイドアルコールまたは酸が,硫酸,タウリン,グリシンなどとの間でつくる化合物。ヒトの胆汁からは次の4種の胆汁酸が分離されている。コール酸,デオキシコール酸,ケノデオキシコール酸,リトコール酸。これらの中でコール酸が最も多い。肝臓で代謝されるコレステリンの80%が胆汁酸に変えられる。動物の種によって胆汁酸の種類と組成に違いがある。コレステリンは胆汁酸のほか,多くのホルモンなどの生理活性ステロイド類の前駆体となる。コレステリンはすべての脊椎動物と,多くの無脊椎動物に存在する。胆汁酸の生合成は,システインに由来するシステインスルフィン酸から,肝臓においてタウリンを合成する経路を通り,その後タウロコール酸が生成することになる。胆汁酸はイソプレノイド脂質の一つでもあり,ステロイド環系の3,7あるいは12位に水酸基をもち,α-配置である。AおよびB環はシス結合しており,C17の側鎖はすべて炭素数5の鎖である(図)。生体内では胆汁酸はすぐれた乳化剤として,脂肪の消化の促進に役だつとされている。

執筆者:徳重 正信

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「胆汁酸」の解説

胆汁酸

タンジュウサン

bile acid

動物の胆汁中に存在する酸.コレステロールより生成し,その基本型はコラン酸である.コール酸,デオキシコール酸,リトコール酸などがよく知られている.遊離の胆汁酸には毒性があるため,大部分はグリシンまたはタウリンと酸アミド結合したグリココール酸や,タウロコール酸などのような抱合胆汁酸のNa塩として存在する.また,界面活性剤としての性質を有し,腸内で脂肪など水に不溶性の物質の乳化剤としてはたらき,リパーゼの作用や腸壁からの吸収を促進する.無色の結晶で弱い酸性を示し,アルカリには塩をつくって溶けるが,水に難溶,有機溶媒に可溶.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「胆汁酸」の意味・わかりやすい解説

胆汁酸【たんじゅうさん】

→関連項目ステロイド

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

栄養・生化学辞典 「胆汁酸」の解説

胆汁酸

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「胆汁酸」の意味・わかりやすい解説

胆汁酸

たんじゅうさん

bile acid

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の胆汁酸の言及

【ステロイド】より

… 生理的に重要なステロイドには以下のものがある。胆汁酸(コール酸とデオキシコール酸,図6)は腸管における脂質の乳化と吸収に(その界面活性剤として)役割を果たしている。女性ホルモン(エストロン,エストラジオール),男性ホルモン(テストステロン),黄体ホルモン(プロゲステロン),副腎皮質ホルモン(コルチコステロン,アルドステロン,コルチゾン),昆虫の変態ホルモン(エクジソン)などは重要なステロイドホルモン類である(図7)。…

【胆汁】より

…

[成分]

胆汁中には有機,無機の物質が含まれているが,肝胆汁の95%以上は水分である。有機物が多く,そのおもなものは胆汁酸,リン脂質(レシチンが大部分),コレステロール,胆汁色素(大部分がビリルビン)などである。胆汁の褐色調は胆汁色素による。…

※「胆汁酸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新