精選版 日本国語大辞典 「隋」の意味・読み・例文・類語

ずい【隋】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「隋」の意味・わかりやすい解説

隋 (ずい)

Suí

中国,北周の武将で外戚でもあった楊堅(文帝)が,581年(開皇1)北周を奪って建国し,子の楊広(煬帝(ようだい))と2代38年間つづき,618年(皇泰1)に唐に取って代わられた中国の王朝。581-619年。隋の名の由来は,一説では,楊堅が北周において封ぜられた随国公(随王)の〈随〉から,政権の短命を連想させる辶(走の意)を削ったものといわれる。

文帝の時代

文帝は,新朝を興すと,当時高まりつつあった統一への気運に乗り,587年の後梁併合を経て589年には南朝最後の王朝陳を倒して,2世紀末以来の分裂と混乱の時代に終止符を打つ一方,支配体制の一元化に向けて精力的に取り組んだ。その最初に手がけたのは,中央官制の整備と三省六部制の確立,中央禁軍組織を十二衛府制へ一本化(のちに十四衛府から十六衛府へ拡大)およびそれに直結する地方軍府の充実と軍事権の中央への回収,律令法体系の整序(開皇律令,とくに律では肉刑廃止が確定),首都大興城(唐の長安城)の造営,といった全体にわたる体制固めの仕事であった。あわせて,官吏登用の方法として,清末まで続くことになる科挙制を,魏晋南北朝時代を通じて維持された九品官人法(九品中正制)に代わって発足させた。ついで改革の対象を地方行政の場に求め,長い分裂期のなかで肥大複雑化して中央集権をはばんでいた州郡県制に鋭いメスを入れ,郡を廃止して州県制へ機構を簡素化することを皮切りに,地方官に対する辟召(へきしよう)制(現地任用制)を廃止して中央任命制の採用,地方官の在職年限や服務に関する厳格な規定の制定などを一挙に実現させた。こうしたうえで,末端の民衆社会の掌握に力を注ぎ,貌閲策(首実検)などによる戸籍調査,北魏以来続いた三長制を改めた郷里制(きようりせい)(500戸の郷,100戸の里の組織)による郷村再編成を強行し,他方,飢饉に対する相互扶助の機関としての義倉(社倉)を設置した。この結果,隋代は戸口の把握が進み,およそ戸数900万,口数4600万という,唐の盛時をもしのぐほどに至ったのである。

これら中央から地方末端におよぶ一連の統一事業の内容は,その多くがすでに前代までの諸王朝下で試みられつつあったものであり,すべて隋朝が始めたものとはいえない。とはいえ,それらを一括して系統的に,しかも成立後わずか10年ほどの短期間にやりとげ,つぎの唐朝にそのまま受け継がれる完備した中央集権体制を生み出したことは注目に値する。とりわけ地方行政制度をめぐる諸種の改革は,在地勢力の影響力を地方政界から排除し,地方分権的傾向の克服,中央からの威令の貫徹を可能にさせた一大事業として,中国史の上で特筆されるべき意義をもつ。こうした文帝の政治を支え,政策の立案・実行に加わったのは,高熲(こうけい),蘇威(534-621)に代表される一群の官僚たちであった。彼らは,西魏=北周の漢人・北人(とくに鮮卑系)協力体制のなかから出身したことによって,一般に〈関隴(かんろう)集団〉とよばれ,すぐれた現実感覚,文武両道にわたる実務的能力を備えて隋の政界において指導的役割を果たした。家柄のみを誇り,現実社会から遊離しつつあった門閥貴族層は,このような新しいタイプの官僚の進出,その彼らによる門閥主義の拠りどころであった九品官人法の撤廃,あるいは地方政治の場からの排除を通じて,基盤をひとつひとつ奪われ,後退を余儀なくされた。隋代は,この意味でも大きな転換期であった。

かかる国内統一事業の進展は,対外関係にも大きな変化をもたらした。とくに中国北辺にあって,北朝諸政権を圧倒しつづけたトルコ系の突厥(とつくつ)(東突厥)は,隋の成立とともに立場が逆転し,隋の王室の女の降嫁(和蕃公主)をめぐって進められる分断策,その一方で強まる軍事的圧力の両面作戦によって,ついに啓民(けいみん)可汗(?-609)のもとで恭順の意を示すに至った。ここに隋は,東アジアから北アジアにまたがる盟主としての地位を確立するが,ただ朝鮮半島に拠る高句麗だけはその勢力下に入るのを拒みつづけ,その解決がつぎの煬帝の課題として残されることになった。

煬帝の時代

さて2代目煬帝は,父文帝の名君ぶりとは対照をなす暴君として広く知られている。事実,兄の楊勇との後継争いに勝利して帝位を襲うと,ただちに東都洛陽城の再建,北は涿郡(たくぐん)(北京市付近)から南は江南の杭州(浙江省)に至る長大な運河の開削(通済渠,永済渠,邗溝(かんこう),江南河)といった一連の大土木工事に着手した(大運河)。対外的にも積極策をとり,突厥への行幸,吐谷渾(とよくこん)などへの出兵,高句麗に対する3度の征討行動を展開し,加えてぜいたくな遊興の生活にふけった。この結果,文帝時代の蓄積を費消し,農民には過酷な誅求,動員を強い,その反動として巻き起こった動乱によって滅亡へと追いこまれたのである。だが留意しなければならないのは,その政治の基調は,本質的には文帝の踏襲・徹底化にあった。すなわち,官僚機構,軍制,税制等制度面の整備がいっそう進んで,皇帝を中心とする中央集権体制が完成の域にまでひき上げられ,大運河の開削を通しては,隋の当初から追求された政治・経済・文化の各方面での南北一体化がさらに促された。対外活動でも,文帝以来の方針を踏まえたうえで,吐谷渾を討って西方へ領土を広げ,同時に西域諸国との関係改善を図り,南は林邑(りんゆう)(ベトナム)や流求(台湾)に進出を果たしたのであり,しかも遠く倭(日本)からは聖徳太子の〈日出づる処の天子,書を日没する処の天子に致す,恙(つつが)無きや,云々〉で有名な国書を携えた遣隋使が派遣されてきた。ちなみに隋代における倭からの使者は,中国文献によれば文帝末時(600)が最初であり,後述にあるように,このときにもたらされたものが太子の政治改革に影響を与えたと考えられる。こうした順調な対外発展にあって,残るは文帝からの懸案であった対高句麗問題であり,その解決によって文帝以来の方針が完遂するはずであった。しかし高句麗側の執拗な抵抗はそれを許さず,その挫折が同時に隋の崩壊を意味することになった。

一方,農民は,文帝期から厳しい戸口調査,郷村統治による抑圧を受けており,煬帝の支配が過酷であったといっても,基本的に置かれた状態に変りはなかった。したがって,隋末から唐初の10年間に,全土で数百という膨大な数にのぼった農民の蜂起は,直接には煬帝の暴政への反抗として現れるが,底流には反隋反中央集権の意識が脈うっていたとみなければならない。だがそうした農民の強い意欲から出発した反乱であったにもかかわらず,結局は隋と同じ〈関隴集団〉の系列に属する唐の李淵集団に屈服させられた。それはいいかえれば,広い視野と展望,隋に代わる新たな論理を用意できず,また一つにまとまりきれないという限界性をさらけ出した農民側と,太原(山西省)の地で隋の高官(太原留守)としてまとまった官僚集団と軍事力をもち,広範な人々の期待を結集することができた李淵(高祖)との違いによるものであった。とはいえ,この農民の動きを通して,奴賊や弥勒教徒,あるいは仮父子関係や任俠的結合など民衆世界の多様な姿が浮彫りになり,また結果として唐の統治のあり方を規定し,唐朝三百年の素地をつくったことは注目される。

隋の文化

文化面では,隋代は,政権そのものが短命に終わったうえ,なお政治がすべてに優先する時期に当たっていたため,全体として独自性を打ち出すまでには至らなかった。ただ仏教において,隋帝みずから熱心な帰依者であり,人心収攬の一手段としても重視されて,積極的な保護がなされたため,北周武帝の廃仏政策で受けた壊滅的打撃からいち早く立ち直り,文帝期にすでに寺院3700余,僧尼23万と記録される隆盛をみた。そのなかで,教理において外来的宗教から中国仏教への脱皮が進み,大乗仏教としての浄土教の新たな展開があり,天台宗の智顗(ちぎ),三論宗の吉蔵(きちぞう)ら高僧名僧が輩出して各宗派の大成発展を促し,また素朴ながら量感あふれる仏像が多く彫られた。反面,人心収攬策として位置づけられたことは,仏教教団への国家統制を強めることになり,反権力性を内包すると映った信行(しんぎよう)の三階教には徹底した弾圧が加えられたのであった。

→隋唐美術

執筆者:気賀沢 保規

隋と日本

日本の古代国家の形成は,隋帝国の出現と深いかかわりがあった。隋が589年に南朝の陳を滅ぼして中国を統一すると,高句麗は隋の進攻をおそれて防備を固め,高句麗・百済・新羅3国間の緊張も高まった。任那(加羅)の回復をめざして新羅と敵対していた倭は,隋との外交を開くことによって新羅に対する立場を有利にすべく,約1世紀間中絶していた中国王朝との外交を再開し,600年(推古8)に使節を隋の都に送った。

この600年の遣隋使について《日本書紀》は何も記していないが,この遣使のあと,603年に冠位十二階,604年に十七条憲法が制定され,607年に小野妹子を大使とする本格的な遣隋使が派遣されているので,600年の遣隋使が長安の都で受けた政治的・文化的なショックが,推古朝の国政改革の重要な契機となった可能性が強い。十二階の冠位の制定も,国内的な要因によるだけでなく,遣隋使の威儀を正し,その使節の地位を明示するためでもあったと推定される。また十七条憲法が天皇の権威の根源を日の神を中心とする神話ではなく,中国の天覆地載の理論に求めたのも,600年の遣隋使の天皇についての説明に対して,隋の文帝が〈此れ大いに義理なし〉といったことと関連があるかもしれない。蕃夷からの朝貢使に対して,その国の王の名や歴史,戸口数,産物,風土などを報告させるのは,中国王朝の伝統であったが,推古朝に《天皇記》《国記》等の編纂が始められたのも,隋への遣使を契機とした可能性が強い。

これまでの朝鮮諸国を媒介とする大陸文化の受容から,中国文化の直接的継受への転換を企図した朝廷は,遣隋使といっしょに,高向玄理(たかむくのくろまろ),僧旻(新漢人旻(いまきのあやひとみん)),南淵請安など留学生,留学僧を送り込むが,彼らは隋が滅び唐が興ってくる戦乱の中国の社会に20~30年ものあいだ生活した。彼らは帰国後,中大兄皇子のブレーンとして大化改新のプランを構想し,その知識や経験は日本の古代国家の形成にきわめて大きな役割を果たすことになる。隋は高句麗への大規模な出兵の失敗が原因となって滅びるが,高句麗征討は唐に受け継がれ,朝鮮半島には約1世紀にわたり軍事的緊張が続く。この東アジアの動乱のなかに倭も巻き込まれ,それに対処するための中央集権的な軍国体制として,律令国家が形成された。

→遣隋使

執筆者:吉田 孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「隋」の意味・わかりやすい解説

隋

ずい

中国の王朝(581~618)。南朝の陳を征服して、4世紀以来の南北の政治的対立に終止符を打ち、中国周辺にも勢力拡大に努めたが、短命に終わった。隋の国名は、創建者楊堅(ようけん)(後の文帝)が隨(ずい)国公であったことに由来する。通説では、辶は走るに通ずるところから、政権の安定を願って、隨字から辶を取り去ったのだというが、当時の碑文などには隨字も使われている。

[谷川道雄]

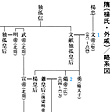

隋朝の興起

隋の帝室楊氏は、漢代以来の名族として名高い弘農郡(河南省霊宝県)の楊氏の出身と称するが、真偽のほどはさだかでない。確実な記録では、祖先は北魏(ほくぎ)時代、長城北辺の武川鎮(現、内モンゴル自治区フフホト市北方)で国境防衛にあたっていた軍人の家柄で、その通婚関係からみて、非漢民族の血を多く交えているらしい。楊堅の父、忠は、宇文泰らとともに西魏政権を創建、府兵制の起源をなす二四軍の大将軍を務めた。堅は541年に生まれ、武人貴族の子弟にふさわしい北周の官界コースを進み、近衛(このえ)軍の司令官となった。その長女が北周宣帝(宇文贇(うぶんいん))の皇后となったことから、宣帝時代には外戚(がいせき)として枢要の地位にあった。暴君宣帝が崩ずると、側近官僚グループが遺詔を偽作して、堅に幼帝を後見させたので、堅は丞相(じょうしょう)となり、反対者の挙兵を鎮圧して、隋朝を創建した。

[谷川道雄]

開皇の政治

文帝の治世は、開皇(581~600)と仁寿(601~604)の二つの年号からなる。開皇時代は、高熲(こうけい)、蘇威(そい)らの名相を重用し、文帝自身も政治に精励したのでよく治まり、開皇の治と称される。この時期には、行政・軍事の両面で、中央集権を強化する多くの画期的政策を実行した。なかでも最大の事業は、南朝陳の征服である。南朝ではすでに梁(りょう)末に揚子江(ようすこう)中・上流域を北周に奪われ、隋がこれを継承したので、陳は揚子江下流域一帯を根拠とするにとどまっていた。隋がこれを併呑(へいどん)して全国を統一するのは、いまや時の必然であった。隋は晋王(しんおう)広(後の煬帝(ようだい))を行軍元帥(派遣軍総司令官)とし、高熲の作戦指導の下に、588年陳領に侵入し、翌589年その首都建康(現、南京(ナンキン))を占領して陳を滅ぼした。ここに中国は3世紀ぶりに統一された。しかし隋の統一政策は単に政治上の統一支配にとどまるものではなかった。門閥勢力が伝統的に保有してきた社会的・政治的自力性を弱め、中央政府の一元的な統治組織を整備することに力が注がれた。すでに583年、州・郡・県の三級制であった地方行政制度を州・県の二級制に整理して、中央政治の貫徹を図った。時を同じくして、地方名望家(門閥)がその本籍地で地方官に任ぜられる慣行であったのを改め、地方の幹部官僚には中央から派遣することにした(郷官廃止)。この施策は門閥貴族と地域社会の結合を断ち切る意図も含んでいた。さらに文帝は、これまで門閥本位に陥っていた九品(きゅうひん)官人(中正)法を廃止して、画期的な科挙制を創設した。また、陳平定直後、従来兵籍に入れて一般の州県民と区別していた府兵を一般民籍に編入し、兵民一致の方式に改めたのも、中央集権政策の一環であった。そのほか、地方名望家の社会事業にゆだねられがちであった凶年対策に手をつけ、義倉の制度を創設した。均田制や租庸調(そようちょう)の制度も整備されて、唐代に完成される律令(りつれい)体制の基礎が固められた。文帝は倹約に努め国力の充実を図ったので、その治世二十数年の間に国家は富強となった。陳平定当時400万余にすぎなかった民戸は急速に増加して、煬帝朝の609年には890万余戸に至った。

[谷川道雄]

煬帝時代

しかし、このような堅実な政治の方向も、開皇の終わりころから動揺し始める。長年文帝を支えてきた高熲らのグループに対して、中傷非難する声が高くなり、彼らは次々に失脚した。一方では、晋王広とその側近の策謀が功を奏して、文帝は皇太子勇を廃し、広を皇太子にたてた。政治の流れの変化は、このとき文帝が年号を仁寿と改めたことにも示されている。やがて文帝は病没した。広が帝を毒殺したという説があるが、確実な証拠はない。

広は604年即位したが、豪奢(ごうしゃ)を好む人物で、その意志を思いのままに実行していった。その欲望に発したさまざまの事業が、結果的に後世に貢献した例も少なくない。首都長安のある関西地方(渭水(いすい)盆地)は、西魏・北周以来の政権の中心地で、文帝も長安に大興城を営んだが、全国的にみれば質実であるが、経済、文化のうえでは後進地域である。煬帝の志向はもはやそこにはなく、旧北斉地域の華北東部や旧南朝地域の江南の先進性に心をひかれた。即位すると、洛陽(らくよう)に都城を営んで東京(とうけい)と名づけ、また大運河の開削に着手した。すでに文帝のとき宇文愷(うぶんがい)に命じて渭水を引き大興城から潼関(どうかん)に至る広通渠(きょ)を開き、また淮河(わいが)と揚子江を連結して邗溝(かんこう)(山陽涜(さんようとく))を開いたが、煬帝は洛陽の洛水、穀水を黄河に引き入れ、黄河と淮河を結び(通済渠)、数年後にはさらに黄河から涿(たく)郡(現在の北京(ペキン)地方)に達する永済渠、揚子江からさらに南して会稽(かいけい)に至る江南河を開通させた。邗溝の南端に位置する江都は煬帝のもっとも愛好した離宮で、このほかに全国に40余か所の離宮を置き、絶えずこれらの離宮に行幸して、皇帝の威容を示した。ことに東京から江都に至る、運河を利用した行幸は、後宮、文武百官、僧尼道士、外国使臣および国軍からなる膨大な集団の移動で、「舳艫(じくろ)相接すること二百余里(1里は約400メートル)」といわれ、その壮観なことは史上に前例がない。

[谷川道雄]

対外経略

文帝の江南征服と煬帝の大運河開削とは、中国の南北両地域をしっかりと結び付けた二大事業であった。その成功は当然周辺の諸民族との接触を深くした。陳の平定によって嶺南(れいなん)の酋豪(しゅうごう)洗氏が来降し、隋はこれを足掛りに広西の少数民族制圧の兵を出した。北方では強盛を誇る突厥(とっけつ)が隋の建国時に大軍を入寇(にゅうこう)させたが、隋はその内訌(ないこう)を利用して離間策をとり、一時その分裂・弱体化に成功した。その一派啓民(突利)可汗は隋に帰順し、文帝は安義公主を降嫁して懐柔を図った。煬帝時代になると対外経略はいよいよ積極化し、流求(現在の台湾といわれる)を征服し、赤土国に朝貢を促した。609年には高昌・伊吾などの西域(せいいき)諸国を服属させ、また吐谷渾(とよくこん)には帝自ら親征してこれを降(くだ)した。このころが隋の最盛期であり、日本から遣隋使を送ったのもこの時点である。しかし東北方面、とくに高句麗(こうくり)は突厥と通交しており、その服属はまだ十分ではなかった。中国皇帝として絶対の権威を誇る煬帝は、その完全な制圧を企てた。611年2月、高句麗征討の詔を下し、国軍の130万の総動員を命じた。帝自ら親征して遼河(りょうが)を渡ったが、高句麗側諸城の守備は固く、大敗して帰国した。613年再度親征を試みたが、遼東城を攻めあぐね、一方前々年ころより激しくなっていた国内の反乱情勢がいよいよ重大となったので退却した。614年、第3回出兵を企てたが、もはや実行に至らず、一方、突厥が内乱に乗じてふたたび独立して強盛となり、615年には、北巡中の煬帝を雁門(がんもん)に包囲するなどの攻勢に出た。

[谷川道雄]

隋の滅亡

隋は内乱によって滅びるが、その契機となったのは、高句麗遠征である。611年の第一次出兵の際から、軍需物資の徴発や運搬に苦しむ河北一帯の民衆のなかに、逃亡して群盗となる者が相次いだ。「遼東に向かいて浪死する無かれ」の歌をつくって民衆に呼びかけた山東の王薄(おうはく)をはじめ、至る所に逃亡者集団が生まれ、勢力数万に及ぶものもあり、地方官府のすきをねらって略奪行動に出た。この情勢は関中・江南にも広がるが、613年には大官楊素の子玄感が礼部尚書という高官の身で役民を結集して黎陽(れいよう)倉に挙兵した。これは数か月で鎮圧されたが、煬帝の独裁政治に抗する貴族の反乱として重大な意味をもつ事件で、これをきっかけに内乱情勢は民衆レベルの反抗から支配層を巻き込んだ隋朝打倒を目ざす内戦へ発展した。それはまた、いわゆる中原(ちゅうげん)に鹿(しか)を逐(お)う次期政権争奪戦の意味も内包していた。楊玄感の部下で再起を図る李密(りみつ)、南朝帝室の後裔蕭銑(こうえいしょうせん)、東都洛陽の守将王世充、河北の群盗を結集した竇建徳(とうけんとく)などがその他大小の勢力とともに覇権を争ったが、勝利の果実は太原方面の鎮守を命ぜられた李淵(りえん)の手に落ちた。淵は建成、世民らの諸子と挙兵して長安を占領し、煬帝の孫代王侑(ゆう)を皇帝にいただいたが(恭帝)、煬帝が江都で親衛隊の手によって殺されると、侑を廃して唐朝を建てた(618)。翌619年王世充もその擁立する楊侗(とう)を廃して自ら即位したので、隋の皇統はここに完全に絶えた。

[谷川道雄]

隋代の文化

隋が南北両朝を統一したことは、その文化を大いに特色づけた。儒学は南北ともに訓詁(くんこ)学の時代であるが、北学は後漢(ごかん)の鄭玄(じょうげん)の注を用いて質朴、南学は魏晋の説を承(う)けて華麗で、それぞれ学風を異にした。隋の統一後は南学が北方に流入して、大きな影響を与えた。仏教は、北周の末、武帝の廃仏政策が撤廃されたが、隋代になると、文帝は仏教保護政策をとり、煬帝も仏教を篤信したので、仏教界は生気を取り戻して興隆した。文帝は大興城に大興善寺を置いて全国仏教の本拠とし、諸州には舎利塔を建設した。なお道教に対しては、大興善寺に対応するものとして玄都観を設けた。煬帝は陳朝平定のため江南に赴いたとき、揚州に四道場(二仏寺・二道観)を設け、江南の道仏両教界から僧侶(そうりょ)・道士を招いた。これを契機に江南仏教の北方流入が盛況となった。隋代に栄えた三論宗の吉蔵(嘉祥(かしょう)大師)、天台宗の智顗(ちぎ)(天台大師)などはいずれも江南の出身で、煬帝の知遇を得て教勢を張った。そのほか北方系の三階教が末法思想に拠(よ)っておこり、一時朝廷の保護を受けたが、のち禁圧された。仏像彫刻も南北の様式を統合して唐朝様式への過渡期をなしたと考えられるが、資料のうえで確実ではない。そのほか、煬帝は西方伝来の散楽(サーカス、手品など)を好み、南北朝に仕えた楽工の子弟を徴用してこれを洛陽に集め、突厥の啓民可汗が入朝したとき一大パレードを繰り広げた。

[谷川道雄]

『布目潮渢・栗原益男著『中国の歴史4 隋唐帝国』(1974・講談社)』▽『谷川道雄著『新書東洋史2 世界帝国の形成』(講談社現代新書)』▽『谷川道雄著『隋唐帝国形成史論』(1971・筑摩書房)』

百科事典マイペディア 「隋」の意味・わかりやすい解説

隋【ずい】

→関連項目飛鳥時代|角杯|画像石|聖徳太子|中華人民共和国|南北朝|律令制度

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「隋」の解説

隋(ずい)

Sui

581~618

南北朝に分裂していた中国を統一した王朝。北周の功臣楊忠(ようちゅう)が隋国公に封じられ,子の楊堅(ようけん)(文帝)は娘を皇后に入れ,その子の静帝が即位すると実権を握り,反対者を鎮圧して隋王となり,禅譲の形式で国を建て,旧長安の傍に大興城を築いて都とした。589年陳を併せて中国を統一し,科挙をはじめ,郷官(きょうかん)(豪族を地方官吏に任ずる制)を廃するなど,帝権の強化を図った。文帝の次子晋王楊広(煬帝(ようだい))は,皇太子勇ほか兄弟を廃し,父を殺して即位し,大運河を開き,吐谷渾(とよくこん),林邑(りんゆう),流求(台湾)などを討った。しかし3度の高句麗遠征に失敗し,農民・豪族の反乱を招き,江都(揚州)で殺された。これよりさき唐国公李淵(りえん)は長安を占領して煬帝の孫,楊侑(ようゆう)を立てたが,煬帝の死を聞いてみずから帝位についた。また,洛陽では同じく孫の楊侗(ようとう)が即位したが,王世充(おうせいじゅう)に殺された。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「隋」の意味・わかりやすい解説

隋

ずい

Sui

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「隋」の解説

隋

ずい

中国の統一王朝の一つ(581~618)。北周の武人で外戚でもあった楊堅(ようけん)(文帝)が静帝の禅譲をうけ,大興(だいこう)城(長安)に王朝を開いた。589年南朝の陳(ちん)を滅ぼして中国を統一。開皇律令を定め,均田法や選挙法を実施して中央集権体制を確立した。子の煬帝(ようだい)が完成させた,江南と華北を結ぶ大運河は,交通と経済の基幹となる。煬帝は盛んに外征を行い入貢を促したが,612年からの高句麗遠征に失敗し,国内に農民の反乱がおこった。煬帝殺害後,その孫恭帝が李淵(りえん)(唐の高祖)に禅譲して王朝は滅んだ。倭王は600年と607年に文帝と煬帝のもとに遣隋使を派遣したが,その発言や国書は帝から「義理なし」などと叱責された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「隋」の解説

隋

ずい

北周の外戚の楊堅(文帝)が北周を倒して建国。589年には南朝の陳を征服し,3世紀以来分裂していた中国を統一した。均田制・科挙制・府兵制などを行い,門閥や豪族の勢力を打破して,中央集権の確立をはかった。しかし急激な中央集権化や,煬帝 (ようだい) の大運河の建設,高句麗征討の失敗などにより人民の支持を失い,618年唐の李淵(太祖)に滅ぼされた。日本からは小野妹子らの遣隋使が派遣された。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「隋」の解説

隋

ずい

北周の外戚の楊堅 (ようけん) (文帝)が建国した中国の統一王朝

589年南朝の陳 (ちん) を滅ぼして魏晋南北朝の分裂時代を終わらせ,中国を統一。律令制の基本をつくり,州県制・均田制・租庸調制・府兵制・科挙を実施して豪族をおさえ,中央集権体制をしいた。第2代皇帝煬帝 (ようだい) は大運河を開いたが,土木事業・外征などで国力が疲弊し,反乱のために滅亡した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新