改訂新版 世界大百科事典 「関東ローム」の意味・わかりやすい解説

関東ローム (かんとうローム)

関東地方に広く発達する赤土層で,関東ローム層とも呼ばれ,東京では,山手のような洪積台地,段丘や丘陵をおおっているが,下町の低地(沖積地)には分布しない。このローム層の構成物は火山灰で,風化を受けて粘土質になっており,鉄分が酸化して赤色を呈する。

ロームloamというのは,もともとは土壌に含まれる砂と粘土の割合を示す土性を表し,砂土と埴土(しよくど)(粘土)の中間の壌土(ローム)であり,砂が1/3まじった粘土質の土のことである。関東ローム層にも砂がまじっているが,この砂は火山岩をつくる鉱物の粒子であり,全体に粘土質であっても土性のロームに合致するとは限らない。すなわち,関東ローム層という名称は,洪積世に活動した箱根・富士火山の火山灰が,偏西風に乗り東方へとばされて関東一円をおおい,その後で風化を受けて粘土化した地層に対して付けられた固有の地層名である。沖積世になって,引き続き活動した富士火山の火山灰は,関東ローム層をおおう最上部の黒土層を構成している。

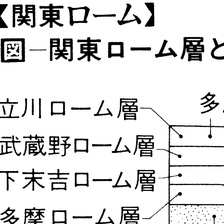

第2次世界大戦前には1枚の地層として扱われていたローム層の中から,戦後に旧石器が発見された。それまでは,土器を包含する黒土層を掘り進んでローム層にぶつかれば,それより深いところでは土器は出土せず,掘り止めにしていたのである。この発見を契機に,ローム層が旧石器時代,すなわち洪積世の地層であることの証明と石器を包含するローム層どうしの上下(新旧)関係の判定が課題となった。この課題と取り組んだ関東ローム研究グループによってローム層は4層に区分され,黒土層とローム層との境は沖積世と洪積世の境に当たることが明らかになった(図参照)。

ローム層の区分は,洪積世の段丘と密接に関連する。段丘の形成に伴い,つぎつぎと風成のローム層が布団を重ねるように重なっていき,古く形成された高位段丘には古いローム層がのり,新しい段丘には新しいローム層がのるという図式が描かれる。このことは,次のように重要な意義をもっている。まず第1に,関東ローム層という時代(洪積世)を測る1本のものさし(地層)に,四つの刻みが入り,より細かな単位で時代を測ることができるようになったことである。第2に,段丘をつくる河成あるいは海成の水成層の上にのる風成のローム層は,人類が生活していた地表面に堆積した地層である。したがって四つに区分されたローム層は,それぞれの時代に対応する人類の生活面に相当する,ということである。さらに第3として,海岸段丘の研究から,段丘を構成する海成層を堆積した高海面期(間氷期)に引き続いて氷期になり,海面が低下して陸化し,その上に風成・ローム層が堆積したという事実が明らかになったことである。すなわち,海水面変化という汎世界的な現象によって生成したものさし(段丘)を使って,外国の段丘と対比する基準を得たということである。さらに重要なことは,火山に由来する関東ローム層と同じく,火山灰からなるローム層が火山国である日本に広く分布していることが明らかとなり,レス層(黄土層)が大陸の代表的な洪積層であるように,ローム層は,日本における代表的な洪積層だということである。ただし風化火山灰なので酸性土であり,石器は残存するがその他の遺物や生物の遺骸(化石)はほとんど消失してしまい,ローム層だけで旧石器時代の自然や生活を復元することは不可能である。

なお,関東ローム層の研究はたんに考古学の分野だけでなく,戦後の復興期に土壌の母材あるいは高層建築の基礎地盤,道路・鉄道の掘削・敷設地盤など,生産面からも注目され,研究が促進された。

執筆者:郷原 保真

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「関東ローム」の意味・わかりやすい解説

関東ローム【かんとうローム】

→関連項目関東平野|埼玉[県]|相模原|下総台地|風成層|富士山|武蔵野

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の関東ロームの言及

【関東平野】より

…西,北寄りの台地は扇状地やはんらん原が開析されたもので砂礫(されき)層から構成されるが,大宮,下総,常陸の諸台地は成田層と呼ぶ浅海成砂層から成る海岸平野である。台地面のほとんどは箱根,富士,浅間,榛名,赤城,日光,高原(たかはら)など関東周辺の諸火山を給源とする新旧の風成火山灰に由来する褐色風化土関東ローム層におおわれる。関東ローム層は給源に近づくにつれて厚く,古い台地面では10mをこえる所もあるが,一般的には2~3mの厚さで東に行くほど薄くかつ細粒になる。…

※「関東ローム」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...