精選版 日本国語大辞典 「資本論」の意味・読み・例文・類語

しほんろん【資本論】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「資本論」の意味・わかりやすい解説

資本論 (しほんろん)

Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie

K.マルクスの主著で,社会主義に〈科学的〉な基礎を与えたとされる著作。原題を直訳すれば《資本--経済学批判》である。資本制的な生産,流通,分配のしかたを研究して,資本主義社会の経済的な,編成および運動法則を明らかにし,そこから社会主義革命の必然性(=社会主義体制の優越性)を証明しようとした。マルクス経済学およびマルクス・レーニン主義の基本文献。

→マルクス経済学

成立

マルクスは,1844年ころヘーゲル法哲学の批判的再検討を通じて,近代ブルジョア社会の解剖学は経済学のうちに求めなければならない,とする予想に達した。そののち,経済学の研究を進めながらこの考えを人類の歴史社会一般に適用し,つぎの〈一般的結論〉を得た。すなわち,社会の経済的構造,または物質的生活の生産様式は,社会の法制的・政治的および精神的な生活過程一般を制約する土台である。そして,大づかみに(1)アジア的,(2)古代的,(3)封建的,(4)近代ブルジョア的,と区画できる生産様式の世界史的な段階行程は,社会形成体の下部構造である経済関係の展開,すなわち生産力の発達と生産関係との適応と矛盾,この矛盾を止揚する生産関係の変革によって規定される。またブルジョア的生産様式は,階級対立的な生産関係の最後の形態である。ブルジョア社会において発展しつつある生産力は,この階級対立的な生産関係を廃棄する物質的条件をつくりだす。そこに生ずる社会革命によって,この社会体制とともに〈人類の前史は終りを告げる〉という唯物史観(史的唯物論)の視座である。唯物弁証法的な,階級闘争論を含む一種の経済史観である。

この視座に導かれたマルクスの経済学的社会主義の仕事は,《1844年の経済学・哲学手稿》《ドイツ・イデオロギー,原稿,1845-46》,プルードンの社会主義に対する批判の書《哲学の貧困》(1847),《共産党宣言》(1848),〈賃労働と資本〉(《新ライン新聞》に掲載,1849)の形をとった。それらは唯物史観の影の濃いものであった。しかし,社会主義的な一般史観としての唯物史観は,それまでの歴史理論に対して画期的な視野を開いたものとはされても(レーニン),それにとどまるかぎり,未来の予言を含む歴史哲学的所見にすぎない。それは,社会的生産様式の種類としてもまた歴史的な段階としても,特殊に限定された,現実の経験対象である資本主義社会の経済的運動法則による証明を,当然の課題として要請するものであった。すなわちマルクスの最初の予想に立ち返った経済学そのものの積極的な構成である。1849年の再度のパリ追放によるロンドンへの亡命がマルクスにその機会を与えた。マルクスは大英博物館を利用して,あらためて経済学の研究に従い,大きな経済学体系のプランをたて,その最初の〈資本〉の部の第1編である,〈資本一般〉のそのまた最初の導入部分である〈商品〉と〈貨幣〉の2章をまず《経済学批判》(1859)として出版した。続いて《資本論》(第1巻,1867)が刊行された。これは《経済学批判》の続冊として予定されていた〈資本一般〉が形を変えたもので,その最初の編に,さきの《経済学批判》の2章を書き直して収め,表題を《資本》,副題を〈経済学批判〉と改めて,独立の書としたものであった。マルクスの手で仕上げられたのはその第1巻(第2版まで)だけで,第2巻(1885),第3巻(1894)は,残された未整理の草稿を,友人のF.エンゲルスが編纂(へんさん)したものである。なお第4巻として予定されていた〈理論の歴史〉の草稿は,エンゲルスの死後,K.カウツキーに託されて編纂され,《剰余価値学説史》全3巻(1905-10)として刊行された。マルクスは研究と執筆を進めるうちに何度もプランを練り直し,また何回も草稿を書き直している。《経済学批判》や《資本論》のいわば前身ともいうべき,〈資本一般〉に関する1857-58年の草稿が,《経済学批判要綱》として1939-41年にモスクワで刊行された。

体系の3要素

フランス社会主義

これは,フランス革命のブルジョア的限界を,当時産業革命の波及によって形成されつつあったプロレタリアの立場から批判,労働者階級の解放を人間解放として要求しつつあったフランスの,たとえばサン・シモン,F.M.C.フーリエ,F.N.バブーフなどのヒューマニスティックな社会主義または共産主義思想である。この要素は,マルクスの学説および《資本論》の体系を貫く情熱であり,また軸である。しかし《資本論》の体系の構成からいうと,このイデオロギーの面が,ネガティブに,裏面になっていて,イギリス古典学派の批判的展開としての経済学が,ポジティブに,表面に,出ている形になっている。

イギリス古典派経済学

A.スミスの《国富論》や,D.リカードの《経済学および課税の原理》によって代表されるイギリス古典派経済学は,確立しつつあった資本制商品経済社会の基盤に立って,社会各層の生活の基礎である賃金や利潤,地代などの所得のカテゴリーを,商品価格の構成要素として取り出し,それらの相互関係や運動を,商品の売買(=価格)に働く交換価値法則(労働価値説)によって説明しようとした。こうして資本主義社会の経済的編成とその運動法則を明らかにしようとする経済学の古典的なパラダイムができあがった。《資本論》は古典派経済学から,経済学のこの性格と問題の形と体系的な枠組みとを受け継いだ。しかし古典派には,資本制社会が社会の一定の発達段階を代表する特殊な歴史的社会である,という発想はなかった。これが《資本論》の,古典派経済学への批判点となる。いかにして古典派の政治経済学を批判しつつ,資本主義社会の歴史性を経済学的に証明できるか,この《資本論》の構成方法こそ,マルクスが〈その本質上,批判的かつ革命的〉であるとしたところの,ヘーゲル弁証法であった。

ドイツ古典哲学--ヘーゲル弁証法

G.W.F.ヘーゲルの観念弁証法(《論理学》)においては,実在的存在は思惟によって産出された構成物であった。この思弁的世界は常識に逆らうものであった。マルクスはこれを弁証法の〈逆立ち〉であるとし,ヘーゲル弁証法の本源的存在である〈精神〉を〈物質〉に置き換えて,その主客の関係を〈ひっくり返し〉た。唯物弁証法(〈弁証法的唯物論〉の項参照)の立場である。この立場によると,観念的なものは,人間の頭脳に反映されて転換された物質的なものにほかならない。また経済的社会構成体の歴史的展開は一つの自然史的行程である。この外的世界を認識する思惟の一般運動が弁証法だというのである。こうしてヘーゲル弁証法の神秘的外皮をはぎとって取り出された弁証法の〈合理的核心〉が,ほかならぬヘーゲル弁証法の〈肯定,否定,否定の否定〉の論理であった。これが経済学に適用されると,資本主義(小商品生産に対する第一の否定)の発展自身がもたらす社会主義革命(否定の否定)の必然性の論理になる。またマルクスはヘーゲル弁証法の論理の運びそのものについては異存はなかった。つまり,〈逆立ち〉したものを〈ひっくり返し〉ても歩き方は変わらない,というわけである。これが《資本論》の弁証法である。思弁的世界でのみ成り立つ同一律(A=A,AはAであると同時に非Aではありえない)の止揚(否定)が,経験的事実に適用されるとどうなるかの方法的吟味を経ないで,経験科学である経済学に持ち込まれることになる。同一の命題が肯定されると同時に否定されるという二重思考(ダブルシンク)が繰り返し現れてくる。これが弁証法論理の名で呼ばれるのであるから,論理の神秘化の様相はいっそう濃くなる。

全体の構成

資本論は第1巻〈資本の生産過程〉,第2巻〈資本の流通過程〉,第3巻〈資本制生産の総過程〉から成っている。

第1巻は,第1編〈商品と貨幣〉,第2編〈貨幣の資本への転化〉,第3編〈絶対的剰余価値の生産〉,第4編〈相対的剰余価値の生産〉,第5編〈絶対的および相対的剰余価値の生産〉,第6編〈賃金〉,第7編〈資本の蓄積過程〉から成る。第2巻は,第1編〈資本の姿態変換とその循環〉,第2編〈資本の回転〉,第3編〈社会的総資本の再生産と流通〉から成る。第3巻は,第1編〈剰余価値の利潤への転化と,剰余価値率の利潤率への転化〉,第2編〈利潤の平均利潤への転化〉,第3編〈利潤率の傾向的低下の法則〉,第4編〈商品資本と貨幣資本の,商品取扱資本と貨幣取扱資本への転化(商人資本)〉,第5編〈利子と企業者利得とへの利潤の分裂,利子生み資本〉,第6編〈超過利潤の地代への転化〉,第7編〈収入とその源泉〉から成る。

第1巻の構成

第1~2編で,商品→貨幣→資本のカテゴリーの展開を後づけ,とくに商品の章で〈労働の二重性〉に基づくマルクス特有の労働価値説と〈価値形態〉論とを提示し,やがて〈労働力の売買〉を媒介に第3編以下の生産過程の分析に入っていく。第3編では,1日の労働時間(労働日)における〈価値および剰余価値〉の形成と,剰余価値の〈不払労働の搾取〉としての取得を,第4~6編では,資本制生産方法の展開と,その結果としての賃金のカテゴリーを,第7編では,資本の蓄積が,賃金と剰余価値の運動にもたらす効果と,労働者階級の運命に与える影響を扱っている。

価値形態と労働の二重性の問題--第1編

第1章〈商品〉の分析で,独自の〈労働の二重性〉の規定から労働価値説を基礎づけ,また商品の使用価値と価値(交換価値の内実)の2要因の関係を論理的に記述し,商品を商品として表しまた運動させる価格と貨幣を導き出そうとするところの〈価値形態〉論を展開している。

なお,商品の価値表現の萌芽である単純な価値形態からその完成形態である貨幣形態=価格への展開の形については,〈価値形態〉の項を読まれたい。

〈A.単純な価値形態〉では2ヤールのリネン(亜麻布)=1ポンドの茶,という価値等式の,左側の商品リネンはそれの〈価値〉を,他の商品の〈使用価値〉の量で表現しようとする立場(相対的価値形態)にあり,右側の商品,茶はそれの使用価値量でもってこの価値表現の手段とされる立場(等価形態)にある。ここに,金という特定の商品の使用価値の量でもって,すべての商品の価値を価格として表現するメカニズムの最初の萌芽があるとされる。この価値等式の両項に現れる商品の役割は異なっていて,これらの商品はこの等式の内部では,左右逆転できない構造をもっている。商品の価値は他の商品の使用価値量でもって表現されるというのが価値形態論の基本的視点で,マルクスは一方でこの点を強調しながら,他方では単純な価値形態の等式を,リネン2ヤールの含む労働量と,茶1ポンドの含む労働量が等しい,つまり両項は等しい〈価値〉と〈価値〉だと論ずる傾向が強い。これだと両項はこの等式の内部で逆転できる構造をもつことになる。この逆転の論理が,〈B.全体的な,または拡大された価値形態〉から〈C.一般的価値形態〉への展開に当たって使われている。一つの商品だけがBの形態をもつのではなく,すべての商品がそれぞれBの〈全体的な,または拡大された価値形態〉をもつのだから,それらの価値等式の両項がすべてひっくり返れば,マルクスが推論するように,ただ一つの一般的等価物ではなく,無数の一般的等価物ができるだけである。マルクスはこの一つの一般的等価物への展開の必然性の解明に成功してはいない。

これは,マルクスが商品分析の最初で,1クオーターの小麦=aツェントナー(kg)の鉄,という交換価値等式から,互いに異なる使用価値の面とその使用価値をつくる具体的有用労働の面を捨象し,抽象的人間労働を両項に共通な等しい〈価値の実体〉として取り出した視点からきている。

具体的な有用労働と抽象的人間労働との〈労働の二重性〉の規定は,〈価値形態〉論とともに,マルクスが古典派経済学への批判点として独創を誇るものであったが,ここでもマルクスは不可解な撞着におちいっている。抽象的人間労働は,使用価値をつくる有用労働の区別を捨象した,無差別ないわば目も鼻もない〈幻のような〉労働だというのであるが,マルクスが,使用価値をつくる有用労働としたものは,労働の〈質的〉な面であり,価値をつくる抽象的人間労働としたものは,この使用価値をつくる労働の〈量的〉な面である。この労働の量的な側面は,その労働の質的な側面を離れてあるわけではない。あくまでも質に即した量であって,両者は不可分なものである。そうでなければ,マルクスがいわんとするような,各種使用価値の生産に社会的に必要な労働量(時間)を基準にした,商品の価値による社会的生産活動の質・量的な編成ができるわけがない。〈抽象的人間労働〉というのは,それ自身形容矛盾にほかならない。価値形態論といい,労働の二重性の規定といい,マルクスが論理矛盾におちいるのは,彼自身が一方では不可分な論理的契機とするものを,他方では分離的・抽象的に論ずる,媒介不能な二重思考からきている。

マルクスはこうして商品の章の最初で,商品の社会的な価値は,社会的・標準的な生産条件のもとで,その商品の生産に社会的に必要とされる労働量(時間)によって規制される,という労働価値説を展開し,その労働を,〈普通の人間がその肉体のうちにもっている単純な労働力の支出〉に,結局は普通の労働者のいわば〈腕(ブラ)の労働〉(〈頭(テート)の労働〉と区別する意味の)に帰着させたのである。

労働価値説は,日本でいう〈手間〉の観念に対応するといってよく,ヨーロッパの思想の流れからいうと,生産物を〈神の恵み〉や〈自然の恵み〉に帰する神学的立場から解放された,生産活動における人間の主体性の認識に立脚した人本主義の伝統に沿う考えで,別に異とするに足りない。ブルジョア的とされる古典派経済学もこれに拠(よ)ったのだが,スミスではまだ,労働のなかに創意工夫が含められ,〈腕の労働〉と,〈頭の労働〉いいかえると〈知恵の働き〉とが未分化な,人間の労働として語られるところがあった。これがリカードを経てマルクスに至ると,生産活動における主体的な人間労働は,もっぱら労働者階級の〈腕の労働〉として語られることになる。こうして商品の価値に対する人間の〈知恵の働き〉(技術や企業組織など)の関連がすっかり捨象される結果を生むとともに,労働価値説を特殊なイデオロギー的傾向のなかに押し流す効果をもたらした。

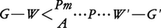

労働力の売買--第2編

貨幣で商品を買って,売って,剰余をあげる形を,資本の一般的公式という。貨幣GeldをG,商品WareをW,貨幣の増分⊿Gを含む回収分をG′で表すと,資本の一般的公式は,G-W-G′と書ける。G′=G+⊿Gである。この運動にみられる貨幣が,できあがった品物を買って,売るにとどまらず,生産活動の要素である労働力を商品として買い,商品を造って,売るという形をとるようになると,社会的生産の基盤をつかんだ資本の形ができあがってくる。生産と流通(売買)の循環運動を通じて社会的再生産を担当する広い意味の産業資本の形である。このような労働力の売買を根底にして,社会の生活物資や生産資材が,資本によって全般的に商品として生産されるようになり,資本制商品生産社会が一つの特殊・歴史的な社会形態として確立されてくる。いま労働力ArbeitskraftをA,生産手段ProduktionsmittelをPm,生産過程ProduktionsprozessをPで表すと,さきの資本の一般公式は,

に転化してくる。W′は新しい製品を表す。これは,商品を〈買って〉,〈売る〉形の中間に,新しい製品を〈造って〉が入った形である。Gを出発点として,G′に帰る,右回りの円形の資本の循環図を描くことができる。

に転化してくる。W′は新しい製品を表す。これは,商品を〈買って〉,〈売る〉形の中間に,新しい製品を〈造って〉が入った形である。Gを出発点として,G′に帰る,右回りの円形の資本の循環図を描くことができる。

マルクスは〈労働力の売買〉を資本主義の〈絶対的基礎〉ともいっている。それは,労働者が日々,労働力の日価値(労働力の再生産に必要な1日分の生活物資の価値),つまり賃金で資本企業に雇われ,労働日(1日の労働時間)のあいだ就業規則に従って企業の仕事場で働き,日々の生計は自由に自分の家庭でたてることを意味している。《資本論》は,労働力が〈一まとめにして一度に〉売られるなら奴隷になるといい,人身が長期にわたって拘束される制度,たとえば年季奉公や工場寄宿舎制度など,事と次第では奴隷制へ転化しかねない仕組みとの微妙な区別を含蓄している。それはまた,労働者に対して,自分の能力を自分のものとして,商品として処分しうる,自由・平等な,商品所有者および契約の主体としての独立な人格を設定することになっている。ところがマルクスはこれを,流通(売買)の世界だけで成り立つ,ブルジョア的・形式的な,自由・平等・所有として軽蔑し,工場の内部では,彼自身が慎重に奴隷労働と区別した賃金労働を奴隷労働または強制労働として,語るのである。

ところで労働者に対して商品所有者および契約の主体としての人格を設定するということは,労働者が自主的な選択をして職業に就き,衣・食・住の有効需要を形づくり,自由に情報と言論を買い,出・入国など,生活のあらゆる領域で,一口にいって〈票(ボート)〉を自由に行使する権利をもつことを意味する。この達成が人類解放の長い歴史の成果であったことは,奴隷制や封建制,わけてもソ連型-東欧型の,進歩的とされながら,その実反動的な社会主義体制下での労働者や農民の場合と比較してみればよくわかる。

また労働力の売買と表裏をなす生産者の自由・平等・独立な人格は,プライバシーと私的所有の基礎をなすとともに,市場経済および近代デモクラシーの根底をなしていて,これが私法上の私権や公法上の基本的人権や公民権(選挙・被選挙権など)につながっていくのである。労働法上の団結権,団体交渉権,ストライキ権もまた,これに立脚している。

社会主義社会の労働者や農民の場合も,労働力の提供に対して対価を払われる売買形式,つまり賃金形態をとっている。しかしその反面の,労働者が自由に票を行使する権利は,いまあげたあらゆる面において,また参政権においても,ストライキ権においても,すべて抑圧されている。これは基本的には,労働者が,商品所有者としての,したがってまた契約の主体としての,自由・平等・独立の人格を奪われている点に起因するのである。

日本ではマルクスのいう〈労働力の売買〉を〈労働力の商品化〉と表現する(宇野弘蔵独自の)言回しがほぼ定着している。しかし《資本論》にはこれにあたる用語はない。これだと,いかにも人間を物として扱うという響きをもってき,資本が〈人間の能力を物化し,労働者を非人格的な物として〉支配するという含みをもたされてくる。これは,マルクスが労働力の日価値で売買される賃金労働をしばしば奴隷労働として語った点に対応しているといえるが,〈労働力の売買〉で設定された労働者の自由・平等・独立な人格の法体系的な意味関連を見失うものである。この点は社会主義社会の人権問題に対して,重要な視点を与えてくれる。

剰余価値,〈不払労働の搾取〉--第3編

生産過程でつくられる生産物の価値は,機械設備や原料など生産手段の価値の償却・回収部分,労働力の購入に当てられた資本価値の回収部分,プラス剰余価値部分から成っている。生産手段の価値は新製品に移転されたものとして償却・回収されるが,労働者に賃金として支払われた資本価値は,生産過程の外部で消費されたあと,新しくつくりだされた付加価値から回収される。日々の生産過程でつくりだされる付加価値は,この賃金の回収部分と剰余価値から成っている。〈剰余価値〉は元本としての資本価値の増分である。《資本論》は,資本価値のうち労働力の購入に当てられる部分が剰余価値mをもたらす可変部分だとしてこれを〈可変資本v〉と呼び,機械設備や原料など生産手段の資本部分を〈不変資本c〉と呼んだ(〈不変資本・可変資本〉の項参照)。生産物価値はc+(v+m)としても表される。かっこのなかが付加価値である。剰余価値mの可変資本vに対する比率m/vが〈剰余価値率m′〉で,労働に対する資本の搾取関係を表出するものとして〈搾取率〉とも呼ばれる。いずれもマルクス経済学特有の用語である。

資本(企業)は労働者に,1日の生計に必要な生活物資を買う価値(賃金)を払って労働力を買うのであるが,付加価値をつくり出す労働日のうち,労働力の再生産に必要な生活物資を生産する時間に当たるものが〈必要労働〉部分で,これが労働力の価値を規定する,とされる。労働日の残りの部分が〈剰余労働〉部分である。この必要労働部分と剰余労働部分を合わせた労働日を,企業の作業場で働いて,新しく価値(付加価値)を形成するというのが労働機能である。これがマルクスのいう〈労働力の使用価値〉をなしている。この使用価値がそれの再生産に必要な〈価値〉にしたがって,労働日の一部分をなす必要労働部分をもって買われるというわけである。これがマルクスの労働力商品の価値規定である。マルクスはこうして,労働力商品の使用価値に対して,しかるべき価値が払われ,剰余労働は商品経済的に有償で取得されることを認めるのである。ところが,その同じマルクスが,資本家は労働者にv部分を渡して,(v+m)部分を受け取るではないか,これは不等価交換ではないか,という。すなわち,剰余労働は資本が〈無償〉で手に入れる〈不払労働〉だとするのである。これが,労働者に対して払うべきものを払わずに,剰余労働を奪取するという〈搾取〉の見地になる。資本(企業)の剰余価値(利潤)は,資本家が労働者階級の剰余労働を不払労働として搾取したものだ,というのがマルクスの〈搾取説〉で,これが《資本論》またはマルクス経済学の核心である。

しかし同じものに対し,一方では〈払った〉といい,他方では〈払わない〉という。これは両立できない事態である。これに対しては,労働力に価値を払うのは等価交換だが,生産が行われて剰余価値が入手されると,その交換は不等価交換に帰着するのだ,と説明される。つまり,払うべきものを払って買うのは労働力で,労働機能すなわち労働は,買うのではなく使う過程だと,労働力と労働機能とを使い分けるわけである。しかしこれは筋の通らない議論で,労働力は,普通の商品のように,場合によれば,一時,倉庫へ入れておくために,つまり転売するために買うわけではない。企業(資本)が労働力を買うのは,まさにその使用価値,すなわち労働日に発揮される労働機能を買うのである。その価値で買ったものが,不等価交換に帰着するというのは,労働力に払うべきものを払ったのち,工場で価値をつくりだす生産過程を,もう一度価値と価値との交換の過程としてみる,二重思考に帰着する。しかし労働者は企業の工場のなかで,自分自身の商品をつくってその価値(v+m)を資本vと交換しているわけではない。

剰余価値の本質

《資本論》は,あらゆる社会形態にとっての剰余価値の本質的な役割について積極的に語っていない。しかし,第3巻の終りの部分(第7編,第48~49章)で,これについて断片的に触れている個所は,《資本論》の分析全体から導かれるこの役割についての省察を確認するものである。

どんな社会でも,生産者が1日働いてやっと自分が食えるだけのものを生産していたのでは,子どもや老人や病人,その他一般に非生産者とされるもの(たとえば軍人や宗教家やその家族など)を養うことはできない。また社会の発達に伴って必要となる,生産規模を拡大するための生産元本の追加部分,いわゆる蓄積部分をまかなうことも,人口の増加部分を養うこともできない。これらの必要をまかなうものが生産者の剰余である。この意味で生産者の剰余は,社会の存続と発展の根本条件であることがわかる。

生産者の剰余は生産活動の成果であるが,それは人間の〈知恵の働き〉が,有利な自然の諸条件を認識し,その利用のしかたを考え,道具や技術を開発して,生産者の日々の労働の効果を,彼らの日々の生活に直接に必要なもの以上の,剰余をもたらすものに高めることができた結果である。人間社会が,定着し,存続し,発展しているところでは,生産者はいつもこの剰余労働の機能を多かれ少なかれ,発揮しうる条件下で働いていることになる。

〈搾取をなくする〉という社会主義の主張は,社会主義社会になれば,剰余部分は当然労働者に渡され,労働者に帰属することになるという筋で説かれていた。〈不払労働〉がなくなれば当然そういうことになる。ところが実は,マルクスもレーニンも,社会主義になっても剰余部分を労働者に渡して彼らに帰属させるわけにはいかないことをよく知っていた。社会形態のいかんを問わず生産者の剰余は,社会の存続と発展の根本的条件であったからである。社会主義社会もその例外をなすものではない。社会主義社会でも,生産者(労働者や農民)のつくりだす剰余が全部彼らに還元され,彼らの生活の向上や厚生に当てられたりしていたら,〈社会主義社会の建設〉も,社会的な生産元本の蓄積もできないことになる。非生産者である子どもや老人はもちろん,いわゆる〈ノーメンクラトゥーラ〉(党上層部の特権層)や膨大な核兵器を含む機械化軍団の維持もできなくなる。国家的雇用関係のもとでは,剰余は国家的権力機構が直接に収取する形となる。

資本制生産方法の展開--第4~6編

《資本論》は,与えられた必要労働部分と剰余労働部分から成る労働日の,延長(労働強化)に基づく剰余価値の増大を,〈絶対的剰余価値の生産〉と呼ぶ。また与えられた労働日のうち,必要部分の短縮に基づく剰余価値の増大を,〈相対的剰余価値の生産〉と呼んだ。前者は労働支出の絶対的増大,後者は労働日中の必要部分と剰余部分の相対的な割合の変化によるものである。労働日の延長やこれに相当する労働強度の増大には生理的限界があり,絶対的剰余価値の生産には一定の制限があることがわかる。一方,必要労働部分の短縮による相対的剰余価値というのは,社会の生産力が増進して,労働者の生活物資が安くなり,賃金水準が低下することによって生ずる資本(企業)全体の利益の増大を意味する。この結果に向かって個々の資本(企業)を駆り立てるのが,〈特別の剰余価値〉の獲得だとされる。

これは,個々の資本が,機械設備,原料,労働力など,より優秀な生産条件や技術を,他の資本に先駆けて利用し,開発して,自己の製品のコストを社会標準的なものより下げ,つまり,コストダウンして,それを標準の値段=価格で売り,正常以上の特別な利益をあげるというのである。この商品のより低い個別的価値と社会的価値との差が〈特別の剰余価値〉である。どの資本も遅れまいとするから,新しい優れた生産条件は,同じ生産部面に普及していく。そうなると,特定の企業が得ていた特別の剰余価値は消えてなくなる。その部面の生産力水準が向上して,商品の価値がより低い位置で決定されることになるからである。

こうして,どの部面でも,個々の資本が特別の剰余をめがけて,自己の生産力を高めようとする結果,社会の生産力水準が全般的に高まってくる。そこで一般に生活物資の価値が安くなり,賃金水準が低くなって,さきの相対的剰余価値が,資本全体として得られるというのである。

《資本論》は,相対的剰余価値の生産をめぐって展開される生産力の増進方法を,協業→分業→機械制大工業の順で説いている。機械制大工業においては不熟練労働が一般化されてきて,固有の意味の労働市場が形成されてくる。ここで,労働力の売買価格としての賃金のカテゴリーが説かれ,その基本形態として時間賃金と出来高賃金が取り上げられる。

相対的剰余価値の概念は,払うべき労働力の価値を低下させながら剰余価値を増大するという点で,〈労働力の価値規定〉の視点を前提とする。これに対し労働日の延長による絶対的剰余価値は〈不払労働の搾取〉の視点に対応する。《資本論》は,相対的剰余価値の生産方法を資本制に特有な生産方法の展開だとしながら,一方,絶対的剰余価値の生産を,資本主義的〈搾取〉制度の一般的基礎とみて,剰余の取得(相対的剰余価値を含め)をこの概念の大枠のなかで説く構成となっている。

しかし労働日の延長によって剰余を無制限に占有しようというしかたは,むしろ奴隷制的なしかたであって,なんら資本制に特有な剰余の取得方法ではない。逆にマルクスも認めているように,労働力が社会の生産力の発達に照応する労働者の生計費で買われ,剰余価値を無制限に占有しようとする奴隷制的-農奴制的衝動が,商品経済的な規制を受けざるをえない点に,資本制に特有な原理があるといわねばならない。

その点では,相対的剰余価値の生産は,その商品経済的規制を受けとめて展開されるのであるから,資本主義に適応した剰余価値の取得方法だと考えられるかもしれない。しかしここにも理論的難点がある。それは,生産力の発達に伴う剰余の社会的な増大を,労働力の価値水準の低下を前提にして導き出す点である。社会の生産力の発達による剰余価値の全般的増大は,労働力の価値の低下とは必然的な関係がないのである。逆に,剰余価値の増大は実質賃金および貨幣賃金の上昇を可能にしただけでなく,別のしかたの賃金上昇である標準的労働日の短縮をも可能にしてきた,客観的な根拠でもあった。個別的企業の生産力増進による〈特別な剰余価値〉の場合も,賃上げの根拠とされることは周知の事実である。

またマルクスは〈特別な剰余価値〉を,労働者の〈強められた労働〉自身がもたらした価値の積極的な〈増加分〉として説くのであるが,これも二つの意味で話が違う。それは,(1)人間の〈知恵の働き〉による技術や生産条件の改善がもたらしたものであり,また(2)コスト(価値)の〈節約分〉にほかならない。現在の社会的コストに対する個別的コストの節約分が,商品の価値(価格)規制のメカニズムをとおして,利得として確保されたものである。これらの《資本論》の論点は,マルクス特有の労働価値説の限界をおのずから露呈する興味ある構造を示している。

資本の蓄積--第7編

資本制生産方法の発達は,当然,資本規模の拡大を伴っている。そのためには,剰余価値を新たに資本のなかに組み入れなければならない。この剰余価値の資本への追加をマルクスは〈資本の蓄積〉と呼んでいる。古典派の定義を踏襲したものである。

資本は,生産方法の発達や,生産力の増進という大きな趨勢(すうせい)のなかで,どのように労働の需給関係を調整し,賃金と剰余価値が動く場を設定していくのか,これが《資本論》での資本の有機的構成の高度化と,相対的過剰人口の議論になる。

資本主義の拡大・深化にともなって,労働需要は社会的な規模では絶対的に増大していく。ある時点で労働人口が与えられると,総資本が利用しうる総労働時間には絶対的な限界が与えられることになる。資本はいかにしてこの限界に,蓄積運動に適応する構造を与えるのか。

資本制生産方法の発達は,一人の労働者が動かす機械と原料の範囲を増大していくが,この資本の技術的な構成を,不変資本cと可変資本vとの価値構成に反映させたものが,いわゆる〈資本の有機的構成〉である。近代経済学でいう労働の資本装備率(資本集約度)の概念に近いといえようか。有機的構成の高度化は,たとえば(70c+30v)→(80c+20v)→(90c+10v)というような,総資本中に占めるcとvとの百分率の変化として表される。これは資本規模が拡大しても労働雇用量を意味する可変資本vのパーセンテージは減っているということであって,それらの量の絶対的な減少を意味しない。資本規模の拡大の割には労働者が要らない,ということになる。こうして,有機的構成の高度化により資本規模の拡大に比し,労働需要の割合を減少させることによって,蓄積に伴う労働の追加需要のためのゆとり(予備人口)をつくりだしていく,というのである。いわゆる〈相対的過剰人口〉である。マルクスはこれを,〈相対的な,すなわち,資本の平均的な(〈中位の〉とも訳されている)増殖欲望にとって……過剰な,追加的労働人口〉と規定し,また産業予備軍とも呼んでいる。

従来のマルクス経済学はこの規定に対して十分な解明を加えていないが,この場合,中位の(平均的な)増殖欲望とは,社会の生産力の発達程度によって与えられる,労働力の価値水準に見合う剰余価値率の水準と解される。蓄積の進行と景気の交代につれて,労働需要が変化し,賃金と剰余価値率はこの準位を中心に上・下の波を描く。好況のピークには完全雇用の状態に達し失業率は0に近く,賃金は高い。また不況のどん底では失業率は最大となり,賃金は低い。この波状運動が平均する中位値が,一種の標準的な失業率および就業率を与え,またこういう賃金変動が平均するところで,一定水準の労働力の価値と剰余価値率が達成されると考えられる。一定の時期(一つの産業循環期)におけるこの一種の標準的な失業率,または標準的な就業人口を超える労働人口部分が,〈相対的過剰人口〉と解される。資本の有機的構成の高度化は,こういう蓄積運動に適応する追加的な労働人口のメカニズムを与える。《資本論》はここで,恐慌を含む産業活動の交代〈産業循環〉を説き,後に第3巻〈利潤〉での〈資本の絶対的過剰生産〉論による,恐慌論の基本的視点を与えている。

マルクスは相対的過剰人口を〈労働需給の法則が運動する背景〉だとし,その形成とそのうえで展開される労働供給の満干運動をもって,〈資本制生産様式に特有な人口法則〉としたのである。これは,蓄積の運動と賃金変動を,人口の絶対量の増減に対応させて考えた,古典派の人口法則に対する批判であった。

しかしここでもマルクスの二重思考が姿を現してくる。相対的過剰人口の議論は労働者階級の再生産を可能にする,いいかえると,個々の食えなくなった労働者がいることを否定しないが,社会的にいうと労働者が全体として食える,労働力の価値水準を前提とし,資本の発達程度に照応する産業予備軍の形成と,失業人口の満干運動は,蓄積に周期的な産業(景気)循環の形と構造を与えるものとして説かれていた。ところがマルクスは,有機的構成を高度化させる蓄積を不断に進行する過程として描き,そこから相対的過剰人口が絶えず流れ出てくるように説いてもいる。つまり一方では労働者の雇用への吸引と雇用からの反発をいいながら,他方では資本の不断の質的変化(有機的構成の高度化)に伴う産業予備軍の累進的な生産が強調されるのである。蓄積が進むほど産業予備軍は現役労働者軍に比較して大きくなる。そうなればなるほど固定的過剰人口(失業人口)と労働者階級の窮乏層が大きくなり,また被生活保護者が多くなる,というのが〈資本制蓄積の絶対的・一般的な法則〉だとされるのである。要するに社会の生産力が発達し,資本主義が進むほど,食えない労働者層が多くなるというわけである。これが問題のいわゆる労働者窮乏化説であり,社会主義革命の必然的な物質的基礎と考えられたものである。

この窮乏化の過程が進行するうちに,資本の集中と独占によって巨大化した生産機構そのもののなかで社会化され,また鍛えられ組織された労働者階級の反逆が高まり,やがて資本主義が粉砕されて〈資本家的所有の終りを告げる鐘が鳴る。収奪者(資本家)たちが収奪される〉番になる,というのが蓄積論の結論になる。これが〈資本制蓄積の歴史的傾向〉としての,いわゆる〈否定の否定〉の論理である。現行《資本論》体系中,社会主義革命の遂行に触れた唯一の個所である。唯物史観定式での社会主義革命の予見を,資本主義社会の経済的運動法則によって〈弁証法的〉に証明する形になっている。唯物史観以来の,マルクスの経済学の課題が果たされたことになる。この意味で,いわゆる窮乏化論が正統的なマルクス・レーニン主義の革命路線の基調とされてきた点には,十分の理由がある。

しかしこの経済学的な〈証明〉も,どこまでも予言的性格の尾を引いていて,客観的事実による検証に耐ええないことが明らかにされてきた。先進資本主義国では,マルクスが〈証明〉した経路で革命が遂行されたためしが一つもない反面,資本主義の歴史的な事実としては,労働者の生活水準は,社会の生産力の発達とともに,実質賃金を比較してみて,全体として向上し,また貧富の差も平準化される傾向が確認されている。この点から,最近のマルクス理論家のなかには,窮乏化論を革命路線の基調とすることを時代錯誤とするとともに,これを,唯物史観から《資本論》を貫くマルクス経済学の本筋の議論とすることを拒否し,原理論としての《資本論》体系から排除する傾向がある(宇野弘蔵の学派)。

第2巻の構成

資本の流通過程とは,資本の運動として商品を売ったり買ったりする過程である。生産過程とは分離された流通過程そのものと考えられやすいが,第2巻では生産過程を行いながら,流通(売買)をとおして回収されてくる資本の循環上の諸条件が考察されている。主要な問題が三つある。第1は,資本の循環に伴う流通費。第2は,資本の回転。第3は,社会的総資本の再生産(循環)を媒介する総商品資本の流通の構造,いわゆる再生産表式の問題,である。

流通費の問題--第1編

ここでは生産費に対する流通費のことが語られる。生産費は直接生産に投じられる費用で,設備費や原料費,労働者を雇う費用などがそれである。この費用は工場で新製品の形に変わり,それが売られて生産費が回収される。流通費はこの生産費が生産過程と流通過程を循環するのを助ける費用で,たとえば80万円の原料を仕入れるには,その代価の80万円以外に少なからぬ経費を必要とする。新製品の販売にしても同様である。

マルクスは流通費として,(1)純粋な流通費,(2)保管費,(3)運送費をあげている。そのうち運送費は生産費の一種とされ,また保管費(原料や製品などの)はどの生産様式でも社会が負担しなければならない費用で,これらの費用で雇用される労働は価値形成労働として商品に追加価値を付加し,それらの費用を資本として回収されるものとした。これに対し,純粋な流通費は,商品の売買に伴う費用,すなわち流通・配分上の商品取扱費(商業費)や,それの媒介に必要な貨幣費(貨幣そのものの費用に加えて,それの取扱費)で,マルクスはこれを商品生産という特殊な生産様式に起因するものとして,あらゆる生産様式に共通な,社会的生産に必要とされるコストに似て非なる〈にせの経費〉,または〈空費〉と規定した。マルクスのいう〈空費〉とは失われる費用である。すなわち剰余の獲得に必要な経費として資本価値のなかから支出されても,資本価値として回収されえないという意味である。売上げから回収されるようにみえても,その実,売上げに含まれる剰余のなかから埋合せをされるにすぎないというのである。なぜなら,こういう経費でまかなわれる商業労働や貨幣関係労働は,価値をつくり出して取扱対象に価値を付加する生産的労働ではないからだ,というのが,マルクスの提示した理由である。

生産費が工場に投じられる費用を代表するとすれば,純粋な流通費は,企業の本社や営業所に投じられる費用を代表するもので,仕入部,販売部,経理部,人事部その他管理部門の人件費や,社屋をはじめ各部の資材費がこれに当たる。実際上は,企業の流通費は生産費とほぼ同比率とみられているので,これらの経費がマルクスの理論どおり商品原価を構成しえないとなると,資本制企業はおよそ成り立たない。また商品市場を組織する商業資本や貨幣市場を組織する銀行資本は,純粋な流通費が独立の資本として分化したものと考えられるもので,これらの企業の資本費用が,剰余を伴って回収されるとみえるのは外見だけで,社会的には,実質上失われる〈空費〉とみなければならない,というのは,不可解である。マルクスはこれらの資本費用が,どこで,いかにして失われるかを明らかにしていないのである。マルクスが流通労働を不生産的労働として商品生産のシステムから排除したことは,流通費の資本化,したがって商業資本や銀行資本の存立について,解きがたい難問を残すことになった。しかし,マルクス経済学者は,この問題に気づいているようすがない。

資本の回転--第2編

マルクスは資本価値が生産過程や流通過程を経て,剰余価値を伴って回収されてくることを資本の循環と呼んだが,この循環を周期的過程として考察したものが,資本の回転だとされる。たとえば,1年に5回転する資本Aと,1回しか回転しない資本Bとでは,同じ200万円の前貸資本が,1年間で,Aでは1000万円に働き,Bでは200万円にしか働かない。ここにストック量としての前貸資本と,それが年間に流れるフロー量としての充用資本の区別が生ずる。その比(充用資本量/前貸資本量)が資本の回転率であり,これが前貸資本の年間の稼働率(資本の効率)を指標する。回転に関するマルクスの叙説を整理して要約するとこうなるが,マルクスは回転率を回転数nと表現し,前貸可変資本が年間にn回転してつくりだした(とされる)剰余価値量と,この前貸可変資本との比を〈剰余価値の年率〉とした。回転率または回転数は,この意味でも,資本の利潤率の考察にとって重要な意義をもっている。

マルクスは資本の回転に関連して,回転期間(生産期間と流通期間の和)や,古典派が行った固定資本と流動資本の区別,両資本の構成比率などについて考察している。

総商品資本の流通--第3編

総商品資本というのは,1年間に取引される社会全体の商品(の姿をとった資本)を総括したもので,その流通(売買)を通じて資本制社会の再生産と生活が媒介されていく。したがってそこでは,総商品は,回収されるべき資本価値(c+v)と剰余価値mとを含んでいるというだけでなく,使用価値のうえでも,各種生産部門の年々更新・補塡(ほてん)される生産財,および,賃金や剰余価値をもって購入される消費財の形で,社会の再生産と生活とを媒介するような組合せをもって,市場に現れなければならない。これを可能にしているのは,需要されることによって供給され,また供給することによって需要を生むという,商品売買に働く市場法則(マルクスのいう価値法則)にほかならない。マルクスの再生産表式は,同じ生産規模が繰り返される単純再生産表式と蓄積を意味する拡大再生産表式に分けて,その取引の流れを簡明に要約し,年間の総需要と総供給が均衡する構造と,その条件とを取り出した。この再生産表式論については,マルクス経済学者のあいだで,いろいろな解釈と論争が行われてきた。近代経済学者からも,ケネーの経済表とともに高い評価を受けている。

第3巻の構成

〈資本制生産の総過程〉は,剰余価値が各種資本家および土地所有者のあいだに,利潤,利子,地代として分配される具体的諸形態を叙説し,のちに,生産過程で論じた賃金のカテゴリーと合わせて,資本家的な所得論の観念形態を批判するという構成をとっている。エンゲルスの手で編纂された第3巻の草稿は,現行の第2巻の草稿よりも前に,第1巻の草稿に引き続いて書かれたもので,〈未整理で断片的〉な様相は第2巻よりも濃い。

利潤--第1~4編

剰余価値を,可変資本だけでなく不変資本を含めた前貸総資本の増分としてとらえると,〈利潤率〉の概念が得られる。同じ剰余価値量が,〈利潤〉として現れる。古典派が剰余を考えた形で,資本主義の体制的な概念である。

《資本論》は利潤率の要因として,(1)剰余価値率,(2)資本の回転,(3)資本の有機的構成,の三つをあげている。そして剰余価値率が100%,年間回転数が1,を前提として,有機的構成の相違を軸にして利潤論を展開している。各種生産部門は有機的構成を異にし,有機的構成が高いほど利潤率は低い。各部門の資本は高い利潤率を求めて競争し,資本移動を生ずる結果,社会が必要とする商品の供給に参加するかぎり,各生産部門の生産条件の相違(有機的構成によって代表させる)にもかかわらず,各種生産部門の資本に同率の一般(平均)利潤を約束する〈生産価格〉(=費用価格+平均利潤)が成立する。この場合,一般利潤率は社会の平均的な有機的構成に一致する資本の利潤率で,一般的にいうと,平均的な有機的構成よりも高い,または低い各部門の諸資本では,自己の生産する〈価値〉と,剰余の平均的な配分を含む〈生産価格〉とは一致しなくなる。マルクスは,しかし総生産価格と総価値は一致する,という理論を設けるのだが,この理論構成は〈価値の生産価格への転化問題〉という,いまだに十分な解決をみたとはいえない難問を残した。

生産価格が,同種の使用価値を生産するそれぞれの部門内の,生産条件を異にする資本の生産物に適用される,いわゆる〈市場生産価格〉の場合は,どうなるか。社会的標準の生産条件をもつ企業群は平均利潤を約束され,より優秀な生産条件を利用する企業には平均以上の超過利潤(特殊の剰余価値)が与えられる。そして標準よりも劣った生産条件をもつ企業には平均以下の利潤率しか与えられないことになる。異部門間の競争で平均以下の利潤率に耐ええなかった資本が,同種部門の内部ではどうしてそれに耐えなければならないのか。《資本論》は,同種の生産部門内の価格形成(〈市場生産価格〉)をとくに〈市場価値論〉として展開し,最悪の条件,または最良の条件のもとで生産された商品が,市場価格の動揺の中心をなす〈市場価値〉を規制する,ことを認めている。この市場価値の正常な社会的価値からの〈ずれ〉の問題がマルクス経済学者のあいだに,果てしない〈市場価値論争〉を呼びおこしている。その点は別として,需要に対する競争に参加する最良の生産条件が市場価値を規制するというのは,この条件をもつ資本だけが一般利潤を満足し,それ以下の条件の資本は,それ以下の利潤率に甘んずるか,または損をしつつも,需要される商品の供給に参加することを,理念的に要請されることになる。マルクスの〈生産価格〉は,古典派が費用+通常利潤を〈自然価格〉と呼んだものに当たり,また近代経済学で,正常な利潤を含む〈正常価格〉といわれるものに対応するであろうが,そこではどの部門かを問わず,ノーマルな需要に対する供給に参加するかぎり,最低の条件の資本も正常利潤を保証されるという一貫した構成になっている。マルクスの場合,価格形成に作用する資本移動による競争が,なぜ異部門間だけに成り立ち,その異部門を構成するそれぞれの部門内では通用しないのか,この点をマルクス経済学者は,明確にしていない。

マルクスの利潤論の草稿は,第2巻の回転の草稿よりも前に書かれた点もあって,マルクスは回転の要因を抜いて利潤論を展開しようとしていた。エンゲルスが回転の要因を補筆してつじつまを合わせようとするのだが,マルクスの利潤率のモデルは,商品の生産価格中に占める費用(c+v)と剰余価値mとの比率として現れ,いわゆる売上利潤率であることを示している。しかも剰余価値100%,不変資本は年生産物に一括して移転される(ということは回転数は年1回,固定資本は年間1回転で全部償却される)と仮定されているため,前貸資本利潤率と年間の充用資本(回転資本)利潤率(=売上利潤率)とは区別がつかなくなる。前者は年間に償却された固定資本を除いて算定されるが,後者は固定資本の価値移転分(償却分)を費用に含めて算定される商品価格の構成分としての利潤率であって,両者はもちろん連係した関係にあるが,形も算定のしかたもまったく異なる利潤率である。前者はA.マーシャルのいう年利潤率,後者は回転利潤率に当たるのだが,マルクスは前貸利潤率を論じたつもりで,充用資本(回転資本)利潤率を論じていたことになり,エンゲルスの補筆もこの点には及ばなかった。これらの諸点についても,マルクス経済学者は明確にしていない。

マルクスが,回転を抜き,また剰余価値率を一定として,有機的構成一本で利潤論を展開しようとした構成が,〈利潤率の傾向的低下の法則〉の設定につながっていったのは当然であった。しかし有機的構成の高度化(したがって利潤率の低下)をもたらす,技術の発達は,回転期間の短縮と,回転率の上昇,またマルクスのいう剰余価値の年率の増大を伴うから,この要因を組み込めば,有機的構成の高度化から一義的に利潤率の低下傾向を導くことはできなくなるはずである。資本主義の制限を意味するものとされるこの法則は,いまだに検証されていない。

利子,地代,収入--第5~7編

〈利子〉の編は編者のエンゲルスがいっているように,〈できあがった草稿はなく……抜粋の形での注意書きや評言や資料やの無秩序な堆積〉から編集された点もあり,まとまった構成をもっていない。しかし,そこでの主題は,第1に利潤の,利子と企業利得への分割によるいわゆる利子生み資本の形成,第2に蓄積に伴う貨幣資本の需給,第3に銀行と信用制度,に要約できる。

(1)〈利子〉 再生産を担当する機能資本家(産業資本家や商業資本家)に対して,いわゆる貨幣資本家が現れ,自分の貨幣資本を貸し付ける。機能資本家の利潤は,この貸付資本に対する利子と,自己資本へのネットの利潤に量的に分割されるが,やがて借受資本と自己資本とにかかわりなく,それ自身利子を生むものとしての資本に対する利子と,企業利得との,利潤の質的分割へと進み,資本がひとりでに果実である利子を生むという,〈資本-利子〉のカテゴリーの対応ができあがる,とする。本来,銀行資本を中心とする貨幣市場での貨幣利子(金利)として語られるべきものが,自己資本を貸す貨幣(貸付)資本家という大時代的な背景のなかで,資本利子のカテゴリーといっしょに提示されているのである。

一方,マルクスは資本制生産様式での信用の役割を重視しながら,銀行の受け入れる預金や,その預金が運用される保有証券(たとえば国債その他の政府証券,社債や株式,商業手形など)および支払準備金を〈銀行資本の成分〉とみなし,銀行資本は,これらの〈幻想的な架空資本〉の堆積だとみている。こういう視点で信用制度が説かれることになる。

(2)〈地代〉 農業では基礎的な生産手段である土地が,〈独占されうる自然力〉であり,また〈優良地の面積が有限〉であるところから,農産物の市場価値(市場生産価格)は需要を満たす最劣等条件の土地または投資で決まるため,この最劣等条件の土地または投資に一般利潤が保証され,より優等な条件の土地または投資に超過利潤が成立する。この超過利潤が,借地農業者の手から地主の手に移されて地代化される。これが差額地代である。土地の肥沃度または位置の差に基づくものを〈差額地代の第Ⅰ形態〉,追加投資分の生産性の差に基づくものを〈第Ⅱ形態〉とした。いずれも古典派とくにリカードの地代論の形を踏襲したものであるが,リカードの素朴な構成を批判しつつ精緻(せいち)化しようとして,かえってリカードからの退歩を招いた。リカードのモデルは収穫逓減の法則にかなった形になっていたのに,マルクスはこの法則を無視する構成をとった。たとえば,第Ⅱ形態で,価格が不変であったり,下がったりする場合に,資本追加分の生産性が不変であったり,上がったりする形で,原投資に対する追加投資が語られている。要するに限界分析の視点がないため,追加投資そのもののメカニズムが失われていることを示しているのである。このためマルクスが組み立てようとした,市場生産価格が不変,下落,上昇する場合に対し,追加投資分の生産性が不変,低下,上昇する場合を組み合わせた,差額地代の〈複雑きわまる諸配合〉は成立しないケースが多い。

またマルクスは,農業部面の有機的構成が低いために生じた比較的大きい剰余価値が,土地所有による競争の制限のため,農業部面に抑留され,資本制土地所有に起因する地代を生む,と説く。これがいわゆる〈絶対地代〉であるが,マルクスはそれが,どの借地農業者によって,どういう形で,地代化されるのかを明らかにしていないし,農業の有機的構成が高くなれば消えるはずの絶対地代が,いかにして資本制土地所有に起因する地代たりうるのか,についても説明していない。

(3)〈収入〉 マルクスは,〈資本-利子,土地-地代,労働-賃金〉という,所得源泉と所得との対応形式を,スコラ哲学のいう父と子と聖霊との,神の三位一体説をもじって,〈三位一体定式〉と名づけ,それを俗流経済学的ドグマとして揶揄(やゆ)しようとした。すなわちこの俗流経済学的な表象は,これらの所得源泉と年々の収入との関係を,あたかも多年生の1本の木,またはむしろ3本の木からこれらの3種の果実が,自然に成ってくるかのようにみる。そしてそれは資本主義的な剰余価値の搾取関係の内部的脈絡を完全に隠蔽(いんぺい)するとともに,〈諸支配階級の収入源泉の自然必然性と永遠の正当性を宣言し,一つのドグマに高める〉ものだというのである。《資本論》体系を閉じるこの編の最後の章〈諸階級〉は,書き出したところで草稿が中断されている。

マルクスの処理に特徴的なのは,所得源泉と所得との,商品経済的なカテゴリーの対応を,俗流経済学のブルジョア的観念形態とみて,これを神学的なドグマとしての三位一体説に擬した点である。

資本-利子,の対応に現れる資本とは,貯蓄された貨幣資産が,信用制度(銀行組織)における貨幣利子の媒介を受けて,所得源泉として擬制資本化された,たとえば国債や社債,または株式である。これに対する資本(企業)利潤からの配当が,預金利子(貨幣利子)との選択肢として〈利子〉の形を受けたものが,(擬制)資本市場の〈利回り〉にほかならない。この意味の資本を含め,各所得源泉のそれぞれの機能を商品化したものが各所得範疇(はんちゆう)であるというのは,まぎれもなく現実の商品経済関係の表現である。これは資本(搾取)関係の中身を蟬脱(せんだつ)したブルジョア的観念形態だから,これに剰余の搾取関係を投入して経済学を構成すべきだとするのが《資本論》の社会主義的な経済学の立場であった。

版本

マルクスおよびエンゲルスのオリジナル・テキストであるマイスナー版のほか,ドイツ語版としてはカウツキー版,アドラツキー版,ディーツ版,全集版などがあり,フランス語版にはマルクスが手をいれたラ・シャトル版ほか数種,ロシア語版,英語版にもそれぞれ数種の版本があるほか,数十ヵ国語に翻訳されている。日本語の完訳版としては,1924年の高畠素之訳を最初として,その後刊行順にあげれば長谷部文雄訳,向坂逸郎訳,マルクス・エンゲルス全集刊行委員会(岡崎次郎,杉本俊朗)訳がある。

執筆者:中野 正

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「資本論」の意味・わかりやすい解説

資本論

しほんろん

Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie ドイツ語

資本主義経済の基本的内容を明らかにしたカール・マルクスの主著。近代社会の経済的基礎を歴史的かつ批判的にとらえた社会科学の古典の一つ。

[重田澄男]

成立過程

1840年代なかばにヘーゲルの法哲学の批判的検討によって、人間の社会関係の基礎は現実的な経済関係であることを確定したマルクスは、さらに、近代社会を変革さるべき疎外された社会形態であるととらえる社会主義的見地を自らのものにし、スミス、リカード、ジェームズ・ミルなどの経済学の研究を進めるなかで、人間社会を物質的生産力の発展水準に応じた生産様式の歴史的諸形態とその移り変わりにおいてとらえる唯物史観を確定し、それを「導きの糸」としながら、近代社会に特有の歴史的形態としての「資本主義的生産様式」把握を基軸として資本主義的経済諸関係の解明を行うようになる。

とくに1849年ロンドン亡命後は大英博物館の図書館を利用して膨大な文献や資料に取り組み、『原資本論』ともよばれる『1857―58年草稿』(経済学批判要綱)を執筆、その始めの部分の「貨幣にかんする章」を『経済学批判』第1分冊として出版(1859)するが、その後、出版計画は変更される。かくて新たに独立の著作として書き直されたのが『資本論』であって、それに「経済学批判」という副題をつけて、第1巻がハンブルクのマイスナー書店から出版される(1867)。部数1000部。1883年3月マルクスの死亡後、エンゲルスは残された原稿をもとに編集作業を行い、1885年に第2巻を、1894年に第3巻を発行した。第4巻に予定されていた学説史部分は、エンゲルスの死後カウツキーの手によって『剰余価値学説史』として1905~1910年に出版されている。

[重田澄男]

内容

第1巻「資本の生産過程」では、初めに、資本主義的経済関係の基礎的要因であり前提でもある商品と貨幣についての解明を行ったうえで、資本主義的生産について、賃金労働者による剰余価値の生産と資本家によるその獲得という剰余価値論を中心に、労働者の受け取る賃金、資本の蓄積、資本主義的関係の創出としての本源的蓄積、資本主義的発展の歴史的傾向、などを明らかにしている。第2巻「資本の流通過程」では、資本の運動が生産過程だけでなく流通過程をも通過することによって出てくる事態として、資本の循環運動や、資本の回転運動の引き起こす影響、さらには、個別的諸資本の絡み合いとしての社会的総資本の再生産運動についての解明を行っている。そして第3巻「資本主義的生産の総過程」では、生産過程において生み出された剰余価値が、利潤、利子、地代といった現実的諸形態に転化し、それぞれ独自的なあり方をとるようになっていることが明らかにされている。すなわち、まず剰余価値の利潤への転形が、そして、資本の競争のなかでの平均利潤の形成、資本主義的発展のなかでの利潤率の低下傾向が説明され、ついで、商業資本と商業利潤が、利子と信用が、そして資本主義のもとでの土地所有と地代が解明され、最後に最終篇(へん)「収入とその源泉」において、賃金、利子(あるいは利潤)、地代は資本主義的生産関係に基づく近代社会に特有の歴史的形態にほかならないものであることが改めて確認され、賃金労働者、資本家、土地所有者という資本主義社会における基本的三大階級についての総括的把握が行われている。

[重田澄男]

意義

『資本論』は、マルクスの生存中に改訂第2版といくつかの変更や追補を含むフランス語訳(1872~75)およびロシア語訳(1872)が出版されたが、死後には労働運動や社会主義運動の発展のなかで数十か国語に翻訳、出版されている。日本語訳としては、1919年(大正8)に松浦要(かなめ)の部分訳、高畠素之(たかばたけもとゆき)の全訳(1920~24)をはじめとして各種の訳書が出版されており、『資本論』に関する研究書は膨大な数に上っている。

現在すでに『資本論』第1巻刊行後100年以上たっており、その間に資本主義は自由競争の資本主義から独占資本主義へ、さらに新たな様相を示している現代資本主義へと、『資本論』では解明されていない構造や動態を展開するに至っており、その意味では『資本論』は19世紀中葉の自由競争の最盛期のイギリス資本主義を主たる事実材料として書かれた著作という時代的制約性を示すものである。しかし、資本主義の生産的基礎や諸階級あるいは諸要因などの基本的内容が本質的に資本主義的なものであり続ける限り、『資本論』のもつ現実的意義は失われることはない。『資本論』は、現実の絶えざる発展と変化、経済学・社会科学の理論としての多様な批判にさらされながら、なお巨大な影響を及ぼし続けている。

[重田澄男]

『『資本論』(向坂逸郎訳・岩波文庫/岡崎次郎訳・大月書店・国民文庫)』▽『久留間鮫造他編『資本論辞典』(1966・青木書店)』▽『経済学史学会編『〈資本論〉の成立』(1967・岩波書店)』▽『杉原四郎・佐藤金三郎編『資本論物語』(1975・有斐閣)』▽『山中隆次他著『マルクス資本論入門』(有斐閣新書)』▽『マルクス、エンゲルス著、岡崎次郎訳『資本論書簡』(大月書店・国民文庫)』

百科事典マイペディア 「資本論」の意味・わかりやすい解説

資本論【しほんろん】

→関連項目侯外廬|向坂逸郎|マルクス経済学|マルクス主義

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「資本論」の意味・わかりやすい解説

資本論

しほんろん

Das Kapital

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「資本論」の解説

『資本論』(しほんろん)

Das Kapital

資本主義経済を分析したマルクスの著作。第1巻は1867年に公刊されたが,第2巻(85年),第3巻(94年)はマルクスの死後,その遺稿によってエンゲルスが編纂したもの。商品,貨幣,資本という資本主義の最も基本的な要素の解明から出発し,しだいに全体の構造を分析し,第3巻で「資本家的生産の総過程」を論ずる。その論理的展開はそれまでの経済学にみられない独自性を持っている。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「資本論」の解説

資本論

しほんろん

Das Kapital

社会における階級関係を規定する生産関係が,生産力の発展と矛盾して崩壊することを明らかにし,後世に大きな影響を与えた。マルクスが刊行したのは第1巻(1867)だけであったが,その遺稿をもとにエンゲルスが第2巻(1885)と第3巻(1894)を刊行した。第4巻にあたる部分が,カウツキーのまとめた『剰余価値学説史』(全3巻)である。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の資本論の言及

【エンゲルス】より

…亡命後,50年から70年までふたたびマンチェスターで紡績工場の経営に携わる。この20年間はマルクスの《資本論》執筆に対する物心両面の援助に力を注いだようで,文筆面では軍事問題の評論が目立つ程度であり,組織活動(たとえば第1インターナショナル)でも大きな働きはない。70年から工場経営をはなれてロンドンに住むようになり,組織活動でも理論活動でも積極的な晩年となった。…

【価値形態】より

…《資本論》特有の用語で,商品の価値を表現する形。物が売物(商品)であることを示すところの価格は,本来は,それぞれの国で貨幣としての金の一定量を単位にとり,それに〈円〉とか〈ドル〉とかの名称をつけ,この呼称でもって,商品の価値を大小さまざまの金の量で表現したものであり,商品の価値表現の完成した形と考えられる。…

【窮乏化説】より

…それとともに労働者階級の団結がひろがり,その革命的勝利も不可避となる。 彼の主著《資本論》では,とくに第1巻第7編の蓄積論でこれに対応する理論構成が示されている。すなわち,その第24章第7節〈資本主義的蓄積の歴史的傾向〉によれば,自分の労働にもとづく私有の収奪による否定から成立した資本主義的私有は,その生産体制の内在的法則の作用によって,資本の集中による収奪をすすめる裏面で,労働者の〈貧困,抑圧,隷属,堕落,搾取の度合の増大〉をもたらす。…

【恐慌】より

…恐慌の性格は時代によって大きく変化し,資本主義の初期や末期には経済外的な戦争や政治過程との関連が大きく,周期性や経過の一様性も認めがたいので,資本主義経済自体の発展から内的にしかも周期的に恐慌が発生する法則的原理は,マルクスとともに自由主義段階に抽象の基礎をおくことによってのみ明確にしうる。

[恐慌論の諸類型]

しかしマルクスの恐慌論は,主著《資本論》においても十分仕上げられていなかったのであり,そこには相互にかならずしも整合的でない恐慌論の諸類型の原型が含まれている。たとえば《資本論》第3巻第3編でマルクスは,生きた労働に対する生産手段中の過去の労働の比率としての資本構成の高度化にもとづく〈利潤率の傾向的低下の法則〉を,資本主義的生産の制限として示すとともに,その編の第15章第3節では,労働人口に対する資本蓄積の過剰から労賃が騰貴し,一般的利潤率が突然低落して急性的恐慌が発生する論理を提示している。…

【金融理論】より

…このような状況下で,価値論を基礎とする経済学の一貫した体系の中に金融理論をもう一度織りこむことを目指したのがK.マルクスである。1867年に第1巻が刊行された《資本論》は未完成に終わるが,友人F.エンゲルスが編集した続巻を含む全3巻の体系の中では,貨幣や信用・利子の議論が他と不可分の重要な構成部分をなしている。 貨幣は,まず,貸借を前提としてではなく,金のような一つの商品が貨幣という独特の地位におかれる論理を明らかにする,というかたちでとらえられる。…

【経済学説史】より

…そして,空想的社会主義とは異なり,社会科学に基礎づけられた科学的社会主義を提唱する。マルクスの主著《資本論》の第1巻(1867)は資本の生産過程を扱い,労働力という商品の特殊な性格から剰余価値が発生し搾取されることを明らかにする。資本の流通過程を対象とする第2巻(1885)は,マルクスの死後にエンゲルスにより公刊されたが,資本の回転,再生産表式などを論ずる。…

【侯外廬】より

…李大釗(りたいしよう)の影響でマルクス主義に傾倒し,1927‐30年パリに留学,中国共産党に入る。帰国後,北京の大学で教鞭をとり,王思華と《資本論》を中国で最初に翻訳出版。30年代後半は太原,重慶などで中国思想史研究に従事した。…

【産業予備軍】より

…19世紀中葉のイギリスの現状から,K.マルクスとF.エンゲルスによって資本蓄積の一面としてその存在を意義づけられた。とくに《資本論》では資本蓄積に伴って排出される相対的過剰人口relative surplus‐populationが産業予備軍を構成するとされて,この存在形態が詳しく論じられている。過剰人口の存在形態は主として三つに分けられている。…

【三大階級】より

…全経済体系の活動を諸階級間の相互連関として包括的にとらえるというこの発想は,その後K.マルクスの再生産表式,L.ワルラスの一般均衡理論,W.W.レオンチエフの産業連関分析(〈産業連関表〉の項参照)へと受けつがれていった。 資本主義経済が本格的に成立した19世紀の経済学者マルクスは《資本論》において,資本主義の根幹は資本と賃労働の基本的対立にあり,純粋にとらえた資本主義社会は資本家,賃労働者,土地所有者の三大階級によって構成され,年々生み出される価値生産物(いわゆる国民所得)は利潤,賃金,地代というかたちでそれぞれの階級に分配されると説いた。通常三大階級とよばれるのはこのマルクスの古典的規定のことをさす。…

【高畠素之】より

…社会思想家,国家社会主義者,日本最初の《資本論》完訳者。群馬県前橋市に生まれ,前橋中学在学時代にキリスト教徒となる。…

【マルクス】より

…そこで,マルクスは,52年以後しばらく組織的活動から身をひき,アメリカで発行されていた在米ドイツ人向けの進歩的新聞紙上などで時事的な政治・経済評論を行うかたわら,永年の懸案であった経済学の研究に復帰することになった。57年から翌年にかけてかなりまとまった草稿《経済学批判要綱》を作成,59年には《経済学批判》第1分冊をようやく刊行,ひきつづき続刊のための研究と執筆を続けたが,63年ころには《資本論》という新しい著作の構想が固まってきた。 ところで,64年には,チャーチスト,プルードン主義者,バクーニン主義者など思想的には雑多であるが,とにもかくにも国際的な労働者運動の連帯組織〈国際労働者協会〉(いわゆる〈第一インターナショナル〉)が結成され,旧共産主義者同盟系の在ロンドン亡命者グループもこれに参加することになった。…

【労働価値説】より

…

【マルクスの労働価値説】

したがって労働価値説においてリカード以後,それを再構成し新たな次元に立って発展させるためには,K.マルクスの登場をまたなければならなかった。マルクスは《資本論》(第1巻1867,第2巻1885,第3巻1894)において,リカードに代表されるイギリス古典学派の労働価値説を基本的には継承しながらその難点を克服し,投下労働量による商品の交換価値の決定原理としてそれをより精緻(せいち)なものに仕上げた。そして〈労働力の価値〉という新しい概念の確立を通して,産業資本の利潤の源泉が労働者のつくり出す剰余価値にあることを証明した。…

※「資本論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新