精選版 日本国語大辞典 「礼装」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「礼装」の意味・わかりやすい解説

礼装

れいそう

冠婚葬祭など、儀式に出席するための正式な服装をいう。

[太田博子]

和装

礼装の本質は儀式を尊重し、敬意を表現することにある。礼装の形やしきたりは時代とともに変わってきた。明治、大正、昭和になってからも、礼装は大きく変化している。たとえば、明治には三枚襲(がさね)だった女性の礼装も、大正には二枚襲となり、昭和も第二次世界大戦後になると、ほとんどが白羽二重(はぶたえ)の付比翼(つけひよく)(袖口(そでぐち)、振り、衿(えり)の部分と、立褄(たてづま)、裾(すそ)回りに、下着を重ねて着ているように別布をつける)になっている。また、帯や帯締も、正式には丸帯、白丸絎(ぐ)けであったものが、最近は袋帯に金や銀の平打(ひらうち)帯締を多く用いている。しかし礼装には、まだ細かい約束ごとが多いので、どこで、何の目的で着るかを十分心得て着用する必要がある。礼装は、慶弔で異なり、公的なものから私的なものまでさまざまで、礼装そのものも一様でない。行事の軽重や内容に応じて、礼装、準礼装、略装を使い分ける。

[太田博子]

慶事の場合

男子礼装

紋服といわれるもので、結婚式での新郎、仲人(なこうど)や、公式行事など格式ある場所に出席するときに着用する。黒羽二重染抜五つ紋付の長着と羽織に、仙台平(せんだいひら)の馬乗袴(ばかま)を着る。これは若者、年輩者に関係なく、明治初期から定着した。

[太田博子]

男子準礼装・略装

羽織は黒羽二重染抜五つ紋付、長着は無地お召や紬(つむぎ)、袴は濃い無地の紬という組合せにすると、礼装に近いものになる。無地のお召や紬の三つ紋、一つ紋の縫い紋をつけた羽織に、対(つい)の長着、または無地か無地に近い縞(しま)や紋織の長着をあわせ、博多(はかた)献上、紬の無地の袴を着してもよい。略装の場合でも袴はかならずつけ、着流しにはしない。

[太田博子]

女子礼装

もっとも格式ある装いは、染抜五つ紋付である。既婚者は留袖、未婚者は振袖を着用する。留袖は江戸褄(づま)ともいわれ、一越縮緬無垢(ひとこしちりめんむく)仕立てで、衿から下の裾に絵羽(えば)模様を染めたもの。黒地のものは黒留袖といい、既婚女性の第一礼装である。婚礼のときに仲人、母親、近親者が着用する。地色を黒以外の色に染めたものを色留袖というが、黒留袖と同格と考えてよい。披露宴に招かれたときや、公式行事などにも用いる。年齢の高い未婚者などにもふさわしい。振袖は一越縮緬や紋綸子(もんりんず)、緞子(どんす)など、地紋のある生地(きじ)を用いる。長着のなかでもっとも豪華なもので、袖丈により大振袖、中振袖、小振袖に分けられる。現在、大振袖は主として花嫁衣装に用いられ、主流は中振袖が占めている。結婚式や披露宴、成人式、謝恩会などの式典や改まった席で着用する。

[太田博子]

弔事の場合

男子礼装・準礼装・略装

半衿、羽織紐(ひも)をねずみ色にかえるほかは、慶時のときに同じである。

[太田博子]

女子準礼装・略装

三つ紋か一つ紋付の色喪服は、通夜、告別式、法要などに着用する。藤(ふじ)色、ねずみ色、紺、小豆(あずき)色、濃緑などの控え目で、落ち着いた色のものを用いる。地紋のないのが正式だが、吉祥紋様でなければ差し支えない。慶弔どちらにも適するものとして木目、流水、立涌(たてわく)、波、紗綾(さや)形などがある。黒紋付の羽織は、じみな色の無地、または無地に近い小紋やお召の長着の上に羽織る。色喪服より略式になる。なお男性同伴者があるときは、男性が和洋服いずれの場合でも、女性は男性の服装と同格のものを着用する。

[太田博子]

洋装

洋装では、一般に冠婚葬祭などの改まった席で着用する礼服およびその服飾品を、フォーマルウエアformal wearとして日常着と区別している。

本来、礼服は公的な儀式や祭典などの儀礼用の正装で、宮中で着用されるコート・ドレス(大礼服、中礼服)や、礼拝式などの宗教的行事に着る式服、軍人の儀礼服や学生の制服などをさし、セレモニアル・ドレスとよばれている。礼装は、正装(フル・ドレス)にあたり、性別、年齢、職種、階級、宗教などに規定されることが多いが、形のうえでは17世紀から18世紀にわたるルイ王朝時代の宮廷貴族の服装が、今日まで引き継がれている。婦人では宮中大礼服としてのマントー・ド・クール、大礼服のローブ・デコルテ(宮中では夜の中礼服)やローブ・モンタント(昼)があり、男子では昼間は大礼服、フロック・コート、モーニングコート、夜間では大礼服のほか燕尾(えんび)服、タキシードなどがある。マントー・ド・クールは今日では特別な宗教的儀式にしか着用されないが、ローブ・デコルテはイブニング・ドレスとして一般の正礼装に、ローブ・モンタントはアフタヌーン・ドレスの基本形として着用されている。

一般の礼装は、冠婚葬祭や各種パーティーなどの私的な儀式に着用する正装にあたり、正礼装(フォーマル)、略礼装(インフォーマル)、準礼装(セミフォーマル)といった装いの基準がある。これらの基準は、時代の影響を受けて多くの変遷を経てきたが、今後もますます簡略化される傾向にある。明治以来、日本の礼装は、和洋の礼服が渾然(こんぜん)と着用されているが、両者には根本的な違いがある。つまり、和装は主として儀式の目的によって着分けられるが、洋装では儀式の時間によって着分けられる。たとえば和服の振袖(ふりそで)や留袖は、昼間でも夜間でも着ることができるが、洋装では同じ披露宴でも、その時間が昼か夜かによって、アフタヌーン・ドレス、ディナー・ドレス、イブニング・ドレスという区別が必要となる。ちなみに、今日流行の女子のインフォーマル・ドレス、男子のダークスーツやカクテルスーツは昼夜兼用の略礼装。礼装についてたいせつなのは、着用のTPO(時、所、場合)を心得て、その約束事である装いの基準を知ったうえで、現代の生活にあわせて簡略化することである。

今日、日常の衣服は生活の近代化とともにますます軽快なものになり、流行も多様になっているが、時代の影響を受けて、礼服もますます簡略化、多様化してきている。袖なしのドレス、ショート・イブニング・ドレスといった服型の変化ばかりではなく、生活方式の変化から、カクテル・ドレスやファンシー・タキシードのような準礼装が多くなった。流行を反映して、女子のパンタロンやパンツ・スタイル、あるいはレイヤード・ルックやコーディネート・ルックなどを取り入れた合理的なデザインも登場している。

[平野裕子]

改訂新版 世界大百科事典 「礼装」の意味・わかりやすい解説

礼装 (れいそう)

一般に冠婚葬祭の儀式典礼に際してのよそおいをいい,着用する衣服のことを礼服という。現今では洋装の場合フォーマル・ウェアformal wearともいう。儀式の軽重,公私,着用者の身分階級などによってその種類は非常に多い。すなわち儀式,着用者の種別によって,一定の型を備えた衣服であるということができよう。ただこの型が特殊な場合や特定の人に限られたような場合,たとえば葬儀のためだけ,特別な宗教的な儀式のもの,婚礼の式だけに用いられる服装というように,他への融通のまったくきかない型をもったものは,同じ儀式服ではあっても,ふつう喪服,祭服,婚礼衣装というように呼んで礼服とはいわない。儀式は多く人為的に定められたものであるから,礼服も自然発生的な他の衣服に比べて作為的な性格の多いのは当然で,ある儀式に対して定められた礼服というものは,その儀式に参加するための一つの資格として扱われる場合が少なくない。そこに礼服のもついかめしさがあり,いったん定められた礼服の型というものは,その儀式の存する限り,なかなかくずれにくい性質をもっている。したがって礼服は多くの場合,やや古めかしく,いかめしく,機能性に乏しい時代おくれの形を踏襲しているのが普通である。しかしこのことは,その反面,儀式の内容や形式が変化してくれば,これに従って簡単に変化するという性格ももっているため,そこに人為的に作られた衣服としての弱さがあるということができる。かつての軍人や文官のきらびやかな礼服や国民服などが,今ではやや奇矯(ききよう)な,使い道のないむしろこっけいな過去の服装としての意味しかもっていないのをみても明らかであろう。これほど極端な改廃でなくとも,たとえば第1公式の礼服がすたれて,同じ儀式服として従来第2,第3公式に用いられたものや,まったく平常服であったものが,これにとってかわることもありうる。

古く奈良時代には最高の礼装であった礼服(らいふく)が,平安時代になってからしだいに使用範囲がせばまり,次の朝服(ちようふく)から発達した束帯(そくたい)がこれに代わってほとんどの場合に,公家最高の礼服として通用し,時代が下るにしたがって略式の衣冠,平常服の直衣(のうし)さえ一部礼服の役を果たすようになっている。武家の礼服も同様に身分階級によって上は束帯,衣冠から,狩衣(かりぎぬ),直垂(ひたたれ),大紋(だいもん),素襖(すおう),裃(かみしも)などがそれぞれ礼服として用いられている。民間の礼服は公服に見るようなやかましい礼服のきまりは少なく,いわゆる最上級の晴着が礼服として通用するような場合が多いが,おおむね家紋をつけた小袖,羽織の類が冠婚葬祭のときの礼服の役を果たしてきた。明治時代以後は礼服に洋装が採り入れられ,男子の燕尾服(えんぴふく),フロックコート,モーニングコート,婦人のローブ・デコルテ,ローブ・モンタントなどが定められたほか,私服では男子の紋付,羽織袴,女子の白襟紋付などが礼服として認められており,今日も時代の変化や流行により多少の改廃はあるが,だいたいこの形式が踏襲されているといってよい。

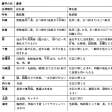

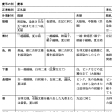

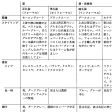

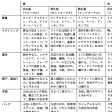

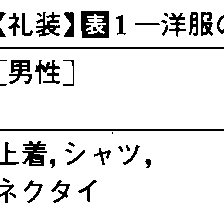

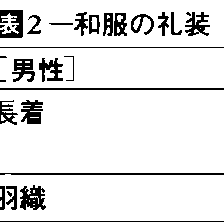

執筆者:山辺 知行 西洋では身分制,階級制の厳格な時代には,とくに貴族や軍人たちの礼服は制度で定められていた。しかしフランス革命によってさまざまな禁令が一掃され,19世紀の市民社会になると,着用する目的や時間帯によって区別されるようになった。和服の礼装が行事や未・既婚の別で着分けられるのに対し,洋服の場合にはモーニングコート,アフタヌーンドレス,イブニングドレスなどのように時間帯で着分けられるのが特徴である。現代では王室や特定の宗教儀式などの場合には厳密に定められているが,一般的には従来の礼服の枠から外れ簡略になってきている。なお,現在の和・洋服の礼装については表を参照されたい。

執筆者:池田 孝江

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新