日本大百科全書(ニッポニカ) 「月食」の意味・わかりやすい解説

月食

げっしょく

lunar eclipse

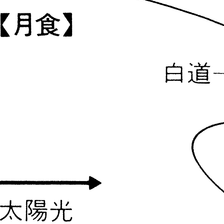

太陽によってできる地球の影の中に、月が入って月面の一部または全部が欠けて見える現象。

原理

月食は、月が地球から見て太陽の反対側にきたときにおこるから、かならず満月のときにおこるが、満月のときにかならず月食がおこるわけではない。月の軌道面は地球の軌道面(黄道)に対して約5度傾いているため、月がこの二つの軌道面の交わる方向に近い位置で満月になったときにのみ月食がおこる。太陽が、地球から見て1年で天球を1回りするとき、この交点を2回通過するが、このときに日食も月食もおこりやすく、この季節を「食の季節eclipse season」という。食の季節は、たとえばあるときには3月と9月というように、半年隔てておこり、これがしだいに2月と8月、1月と7月というように移動し、18.6年で元に戻る。1回の食の季節には、普通1回の日食と1回の月食がおこるが、まれには2回の日食がおこる場合と、1回も月食がおこらない場合とがある。長い期間を通じては、地球全体では日食のほうが月食より数多くおこるが、日食は見える地域が狭いので一地点から見える月食の数は日食の数より多い。

[関口直甫]

月食の見え方

地球の半影にのみ月が入って、本影の中に入らない場合には、月は地球から見て肉眼でほとんど変化がわからないので、天体暦上では月の少なくとも一部が地球本影の中に入った場合のみを月食といっている。地球の本影に月の全面が入る月食を皆既食といい、一部のみが本影に入る月食を部分食という。ここでいう地球の本影とは、天体暦においては、地球の実半径を使って計算した本影より2%だけ大きい半径をもって、地球の本影半径とするという決まりになっている。皆既食になる回数は、部分食のみで終わる場合よりも、長い期間で見るとだいたい2倍ぐらい多い。皆既食になっても月がまったく見えなくなることは少なく、赤銅色に光って見える。しかしまれには非常に暗くてほとんど見えなくなることもある。

天体暦には月食の次の諸現象について、時刻、方向角などが記載される。(1)半影食の始め、(2)欠け始め(初虧(しょき))、(3)皆既の始め(食既(しょくき))、(4)食の最大(食甚(しょくじん)。月の中心が地球の影の中心にもっとも近づくこと)、(5)皆既の終わり(生光(せいこう))、(6)欠け終わり(復円)、(7)半影食の終わり、である。部分食の場合は皆既の始めと終わりがない。前記の(1)から(7)までの現象のおこる時刻は地球全体について共通な時刻であり、これは日食と異なる点である。

[関口直甫]

月面上の変化

月食のときには、太陽光線が遮られて月面が急激に冷却するので、そのときの月の表面温度変化を、赤外線、ミリ波、センチ波などで観測をする。観測する電波の波長が長くなるにつれて、月の表面より内部へ入った部分からの温度を表すものと考えられ、この変化を観測することにより、月の表面層の熱伝導率の推定ができる。また月の明るさが暗くなるので、微光星(他の星に比べて光度が低い星)の星食(星が月の後ろに隠される現象。掩蔽(えんぺい)ともいう)の観測ができる。微光星は数が多く、また位置を精確に測定できるので、月の位置、運動の精密な測定に役だたせることができる。

[関口直甫]

人間と月食

月食の古い時代の記録から、月や太陽の長年月の間の運動の研究ができる。月食のときの月面上に映る地球の影は、境界がぼんやりして精度よく観測はできないが、地球上の広い範囲の地域で同時に観測ができるので、東洋と西洋とで独立になされた月食の古記録を比較することによって、記録の信頼性を検証することができ、暦学、年代学上の資料となり、日食の記録よりも有益である場合がある。

古代のイギリス(ブリテン島)に住んでいた人々は、冬至の日に月食がおこることを予言する必要がある信仰をもっていたらしく(冬至の日におこる月食と深いかかわりのある信仰をもっていたらしく)、紀元前1900年ごろに建設が始まったソールズベリー平原のストーンヘンジという巨石の建造物は、冬至の月食も予言できる構造をもっている。

[関口直甫]

改訂新版 世界大百科事典 「月食」の意味・わかりやすい解説

月食 (げっしょく)

lunar eclipse

月が地球の影に入って暗くなる現象。地球の影はつねに太陽と正反対の方向にあるので月食は望のときに起こるが,月の軌道が太陽のそれに対して5°の傾きをもっているために望のときに必ず起こるとは限らない。皆既食となるのは,太陽が両道の交点を通過する前後各5日間のうちに望となったときだけ,また,部分食が起こるのは,同じく各12日間に望となったときに限られる。太陽の交点通過の平均間隔は173日であるから,部分食も含めれば多い年には3回起こり,反対にまったく起こらない年もありうる。皆既食は平均的には10年に7回の割りで起こる。月食は,もちろん,その地点が夜のときしか見ることができないから,日本にいて見る機会はこの半分である。

地球の影は日食の場合の月の影と同様,本影と半影とがある。月が半影中にあるときを半影食ともいうが,この場合,太陽は完全に地球に遮られていないため,残りの部分に照らされてまだ全面が明るいので一般には月食に含めない。月縁が本影に触れたときを部分食の始まりとする。月は日食における太陽とは逆に東の縁から侵される。月の軌道付近における本影錐の断面の半径は月のそれの3倍弱であるから,月縁での明暗の境界は当然,弧状をなし,このことはすでに4世紀のギリシアで地球が球形であることの証拠とされた。また,月食の進捗(しんちよく)の状況は地球のどこから見ても同じであるので,これを利用すれば,遠隔の2地点間の経度差を測定することができる。このアイデアは前2世紀のヒッパルコス(ニカイアの)のものとされているが,実際には,17世紀から18世紀の初めにかけて経度を決定するもっとも実用的な方法となった。ただし,月面上での明暗の境界は明りょうでないため,その決定精度は±0.1°程度にとどまっている。

月が本影の中に完全に入り込めば皆既食である。皆既食中においても月面は暗黒とはならず,鈍い赤銅色を放つ。また,月面上で実際に観測される本影の半径は,正しい地球半径を用いて計算したものに比べて2%以上大きいこともよく知られている。これらの原因は,主として地球の大気にある。皆既食の継続時間は最大1時間40分,また部分食も含めた最大継続時間は3時間40分である。月食中における月面の温度降下は200℃に達するが,これは月面が灰のような物質に覆われているためである。月食では月が隠されるために,食の観測から,月そのものについて知りうることは多くない。このほかには,食中の星食では,両縁での現象が観測できることを利用して,月の視半径,視差などの測定が行われるといった類のもので,一般に月食の観測は日食など大規模に行われることはない。とはいうものの月食は日食とともにもっとも顕著な天文現象であるから,古い記録が多く残っている。もっとも古い記録は前2283年のメソポタミアにさかのぼることができ,前8世紀の初めころからはメソポタミアや地中海沿岸のほかにヨーロッパのものも加わってくる。これらの古記録を月の運動理論の改良に用いた最初の研究者はプトレマイオスであるが,同じ資料は現代に至るまで繰り返し用いられている。また,月食は日食と同じく凶兆とされたため,これらの記録は歴史的な事件,とくに戦争などと密接に関係づけて述べられていることが多いので,天文年代学の貴重な資料でもある。

→月

執筆者:森 巧

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「月食」の読み・字形・画数・意味

【月食】げつしよく

。〔礼記、昏義〕

。〔礼記、昏義〕 順脩まらず、陰事得ざるときは、

順脩まらず、陰事得ざるときは、 (せめ)(

(せめ)( )天に見(あら)はれ、

)天に見(あら)はれ、 之れが爲に

之れが爲に す。~

す。~ 、

、 するときは、則ち后、素

するときは、則ち后、素 して、六宮の

して、六宮の を脩め、天下の陰事を

を脩め、天下の陰事を (あら)ふ。

(あら)ふ。字通「月」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「月食」の意味・わかりやすい解説

月食【げっしょく】

→関連項目食|日食

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「月食」の意味・わかりやすい解説

月食

げっしょく

lunar eclipse

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

知恵蔵 「月食」の解説

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

世界大百科事典(旧版)内の月食の言及

【スピノラ】より

…有馬を経て05年京都で会計係となり,ローマ在学時代にクラビウスから学んだ数学,天文学を教授した。12年長崎に戻って会計係となり,同年11月8日の月食を長崎で観測,マカオのアレニら中国イエズス会士の観測と合わせて,長崎の経度を明らかにした。日本における月食の科学的観測の嚆矢(こうし)である。…

【月】より

…そこで赤道地帯で太陽が頭上近くにくるころには温度が110℃になり,それから2週間たった真夜中には-150℃まで下がり,さらに太陽の出てくる直前には-170℃にもなる。1年に1,2回起きる月食のときには,太陽の光が短時間に消え失せるので,温度の変化がもっと急激に起こる。この際,温度差が多少小さいのは,チコ・クレーターなどの比較的新しい地形である。…

【日食】より

…日の出は東から現れるが,日食の影は西から東に進む。【日江井 栄二郎】

【神話】

古代インドの神話によれば,日食と月食は,惑星の一つで流れ星の王とみなされている悪魔の星ラーフRāhuによって引き起こされる。なぜなら太古に,神々が海をかきまぜ苦心してつくり出した不死の飲料アムルタを,悪魔たちの手から取り戻し,それを初めて飲もうとして集まったときに,ラーフは巧みに変装して神々の1人になりすまし,その場に紛れこんでいた。…

※「月食」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新