日本大百科全書(ニッポニカ) 「月(衛星)」の意味・わかりやすい解説

月(衛星)

つき

the moon

地球のただ一つの自然の衛星。地球にもっとも近い天体である。

月の観測

月の観測には、その性状に関する観測と、運動に関する観測がある。性状に関する観測の歴史は3期に分けて考えられる。第1期は太古から1610年にガリレイが望遠鏡を使って月を観測する前までの期間である。第2期は肉眼観測とともに、望遠鏡も使って地球上から月を観測していた期間である。この期間、月の裏側は人類が見ることのできない世界であった。第3期は1959年のソ連のルナ1号に始まる月探査機を利用した観測の時代である。この時期には、月探査機を月の近くに接近させる(ルナ1号など)、月面に衝突させる(ルナ2号、レーンジャー)、月の周囲を回る孫衛星にして月面の写真撮影、磁気・重力などの測定を行う(ルナ・オービタ、ひてん、クレメンタイン、かぐや)、または月面に各種の測定機あるいは月面車を降ろして探査させる(アポロ宇宙船、ルノホート、サーベイヤー)、または宇宙飛行士を月面に着陸させて探査し、月震計などの観測装置を月面に設置する(アポロ宇宙船)、または有人・無人の宇宙機を月面に着陸させ、月面物質を採集して地球に持ち帰り、これを地球の実験室で分析・調査する(アポロ宇宙船)などの多様な方法がとられるようになった。

以上は月の性状に関する観測であるが、月の運動についての観測は、20世紀前半までは子午環(しごかん)などの測定装置によるものが主であった。アメリカのマルコビッチは1960年ごろから「マルコビッチカメラ」という特殊カメラで、月と恒星の相対位置を測定した。近年は星食(掩蔽(えんぺい))を利用する方法が有力になっている。ここで「月の運動」という場合、それは月の重心点の運動を意味する。月の重心点は月の表面の形から計算した中心にあるのではなく、また月の表面の形も真の球形でなく、凹凸がある。したがって、月の縁(ふち)の位置を測って月の重心を決める方法では縁辺の形の不規則性を補正する必要がある。以上は月の見える方向という二次元的位置についてであるが、月の三次元的位置を知るためには、月とわれわれとの距離も知る必要がある。月と地球との重心間の距離は、月と地球との平均距離がわかると、各瞬間の値が理論的に明らかになる。逆に、各瞬間の距離がわかれば月との平均距離も決められる。月の距離測定の目的は、月の平均距離を決めることにあるといってよい。このため20世紀前半までは、膨大な数の子午環観測の結果を集積してその距離を求めていた。1950年代からは、月へ電波を発射し、これが月面に反射して戻ってくる時間を測定して月までの距離を求めるようになった。この方法は短時間での測定を可能にしたが、その精度は従来のものと同程度である。その後、アポロ宇宙船などによって月面上に反射器が設置され、これと地球上の観測点との距離をレーザー光線で求める方法が開発され、1982年には50センチメートル以下の精度で月までの距離が決定できるようになった。月と地球の平均距離は38万4400キロメートルで、ちなみに地球の赤道半径の60.2682倍である。地球上の多数のレーザー観測所が活動すれば、月の運動はもとより、地球上の各大陸相互の変位の状況も明らかになると期待されている。

[関口直甫]

月の誕生と形成

各種の月探査機によって月の探査が行われ、月面の岩石が地球に持ち帰られ、地上の実験室で調査・分析も行われるようになった。地球の誕生の時期については地球内部から採取された各種の放射性同位元素の分析によって46億~45億年前とほぼ確定されている。積極的な証拠はないが、月も地球とほぼ同時期に天体としての形成を完了したとみられる。しかし形成後の進化のようすや時間尺度は地球とは異なり、約30億年前には月の地質活動はほぼ終えたとみてよい。

月の誕生については19世紀以来いくつかの説がある。その一つは分裂説で、地球と月とが同一の天体から分裂して誕生したとする。イギリスの地球物理学者G・H・ダーウィンの潮汐(ちょうせき)進化説もこれに属する。これについては力学的な困難が指摘されていたが、近年の月の岩石の分析からその組成が地球のそれとあまりに異なるという結果が出て、兄弟説とあわせ否定されるようになった。兄弟説とは、地球と月とが同時に形成されたとする説で、地球が原始太陽系雲中の物質を取り入れて自らを形成していく間に、月もその近傍で形成されていったとする。第三の説は捕獲説である。これは、地球と月との岩石組成のかなりな差異や、また地球に対する月の質量比が81分の1という、母惑星に対する衛星の質量比が太陽系のなかでは他に例をみない大きな値である点などから、月はもともとは太陽系の惑星の一つであり、たまたま地球に接近して地球に捕獲されたとする考え方である。しかしこれを力学的に説明することは困難である。

月探査機の探査結果によれば、月には地球ではみられないほどの大規模な溶岩の噴出と流動があり、月の海といわれる部分はこの溶岩流によって形成されたとみられる。同位元素の分析測定によれば、その年代は38億~30億年以前で、当時、月は非常に高温であったことを示している。しかもこの30億年前以降は、月における目だった地質活動はほとんど終息してしまったとみられる。また月の山地の地形形成はおそらく35億年以前に完了したと思われる。これに対し、地球では現在も大陸移動などの地質活動が続いている。

[関口直甫]

月の軌道

月はおもに地球から引力を受けるが、太陽やその他の惑星からも引力を受ける。月・地球・太陽をそれぞれの重心に質量が凝集した質点とみなし、月の地球に対する運動を論じる問題を「主要問題」という。精密に月の運動を論じるためには、地球が質点ではなく扁平(へんぺい)な楕円(だえん)体であることの影響、他の惑星からの引力の影響、地球が潮汐力によって変形するための影響などを考慮に入れなくてはならない。現在でも月の軌道上の位置について数百メートル程度の理論上の不確実さがある。

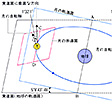

月は、大まかにいって、黄道と5度8分43.43秒だけ傾いた面の中でほぼケプラーの法則に従う楕円運動をしている。しかし月の軌道面と黄道面との交わりの線は、18.6年の周期で逆行(黄経の減る方向に運動すること)している。また軌道上で月が地球にもっとも近づく点(近地点)は、8.85年の周期で軌道上を順行している。

前述のように、月は地球や太陽から複雑な力を受けるため、地球から見て一様に動くものではない。一様な運動からの外れを不等という。その最大のものは、中心差とよばれる6.29度の半振幅で、1近点月(27.55日)で振動する。これは、月の軌道が楕円軌道で、その離心率が0.0549と比較的大きいことにより顕著に観測される。中心差のほかには、半振幅が1.27度で周期が31.8日の出差(しゅっさ)、半振幅が0.66度で周期が半朔望(さくぼう)月(14.8日)の二均差(にきんさ)、半振幅が0.186度で周期が1近点年(365.26日)の年差(ねんさ)、半振幅が0.0348度で周期が1朔望月(29.53日)の月角差(げっかくさ)の不等などが知られている。1919年につくられた『ブラウンの月行表』では、月の黄経は832項の三角関数の級数として表されている。

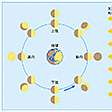

月は太陽の光を反射して輝いているため、月・太陽・地球の三つの天体の位置関係によって、見かけの形が変化する満ち欠けの現象を起こす。地球から見て月が太陽と同じ方向にあるとき、すなわち月と太陽との視黄経が一致するときが新月(朔(さく))で、昼間に空に現れる。月が太陽の反対方向にくるとき、すなわち月と太陽との視黄経の差が180度になるときが満月(望(ぼう))である。満ち欠けは朔から朔までの時間、朔望月を周期として変化し、満ち欠けの程度は、朔の瞬間から経過した時間を日単位で表した月齢で示される。したがって満月のときの月齢は15に近い。なお、視黄経などのように天体位置をあらわす用語に「視」という接頭語がついた場合は、地球中心からのある方向を示すとき、光行差(こうこうさ)による偏移を加えた位置のことを意味する。

[関口直甫]

月の形状と自転

月を地球から眺めたときの表面の形は、ほぼ円形で、多少の不規則性がある。しかし、表面の凹凸により、完全な円形から角度で1秒程度のずれがあり、観測者の見る位置によってその凹凸のようすが違う。この月の縁辺の凹凸の表が作製されており、1952年に出版された『ワイマーの月縁図(げつえんず)』、1963年に出版された『ワッツの月縁図』がよく使用されている。

月の表面の高低は、アポロ宇宙船からの写真、レーザーやレーダーによる高度測定により詳しく調査された。その結果によれば、概して月の地球に向いた側は地形の起伏が単純であり、裏側は複雑で、月の最低点も裏側にある。また月の重心は月の表面の平均の形の中心より約2キロメートル地球に寄った位置にある。このことは、月の地球に向いた側と反対側とでは内部の地質構造が単純でないことを示す。月の表面の形を、慣性主軸を使って地球に向いた軸(x軸)、月の自転軸(z軸)、それらに直角な軸(y軸)の3方向に軸をもつ三軸不等の楕円体で近似すると、x軸は1736.1キロメートル、y軸は1737.7キロメートル、z軸は1738.0キロメートルで、地球へ向いた軸がもっとも短く、月の極に向いた軸がもっとも長いという奇妙な結果となった。しかし、この三つの慣性主軸の周りの慣性能率をA、B、Cで表すと、Aが最小、Cが最大で、これは理論から予想されることであるが、その差は、

(C-B)/A=0.000397±0.000008,

(C-A)/B=0.000628±0.000001,

(B-A)/C=0.000230±0.000006

と、地球の力学的扁率(へんりつ)より1桁(けた)程度小さい。しかし、もし月が現在の位置で力学的平衡状態のまま固化したとすると、これらは大きすぎる値である。このことから、月は現在位置から比べて地球からの距離が約3分の1ぐらいの場所で誕生して固化し、その後潮汐摩擦の作用で、現在の位置まで後退していったと考える説もある(このことが真であるとしても、三つの主慣性能率の比は理論的には説明できない)。

月の形状という場合、もう一つの意味は、月の表面に近いところの等ポテンシャル面の形という意味がある。これは、月の周りを回る孫衛星の運動の解析、とくに1971年のアポロ14号の軌道の微細な変化から、月の所々に重力の強い部分があることが発見された。これは丸い形の表面の海の部分に相当することが多く、その地下に密度の高い物質が存在していることを示す。これをマスコンという。たとえば雨の海、晴(はれ)の海などは220ミリガルも正の重力異常が観測された(1ミリガルは0.001cm/sec2の加速度の重力値)。月の表面の重力は地球のそれの約6分の1であるから、月表面の平均重力の約800分の1にあたる。

月の自転運動については、カッシーニの三法則が知られている。第一法則は「月はそれ自身に固定した軸の周りに一様に回転し、その回転周期は地球の周りの月の軌道運動の周期に等しい」(このため、月はいつも同じ半面を地球に向けている)。第二法則は「月の赤道面は黄道面と一定の角度(約1度32分1秒)だけ傾いている」。第三法則は「黄道に対する月の赤道の昇交点は、つねに黄道に対する月の軌道面の降交点に一致する」ということである。カッシーニの法則は力学的に説明できる。しかし、月には地球・太陽の引力が複雑に働くので、カッシーニの法則は厳密には成立しない。こうした原因による法則からの外れを物理秤動(ひょうどう)という。物理秤動のうち、地球や太陽の引力によっておこる部分は、半振幅が角度の1分ぐらいの大きさで、天体暦に毎日の値が記載されている。このほかにきわめて小さい自由秤動があり、その最大の経度方向の秤動は、半振幅が角度で18.7秒、周期が2.8年と測定されている。

なお、地球上の観測者それぞれが地球のどこにいるかによって月を見る方向が異なるので、月の模様が全体として上下左右に変動して見えることを光学的秤動という。

[関口直甫]

月の明るさ

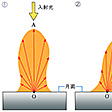

月は、地球から平均距離にあるときに満月になると、その実視等級はマイナス12.6等であるが、満月から外れると急激に明るさは落ち、上弦または下弦のときにはマイナス9.9等となる。これは満月の明るさの12分の1に相当する。このように満月のときに急激に明るくなる現象を衝(しょう)効果という。衝効果は非常に粗い表面をもつ物体で生じるが、月の場合にはきわめて極端であって、細かい岩石の粉がふんわりと堆積(たいせき)しているためと考えられる。

月の表面はきわめて特異な光学的性質をもっている。月の表面に垂直に光が入射した場合、その光はある地点で反射していろいろな方向に散乱するが、光がきた方向に散乱する光がもっとも強い。さらに、月面に斜めに入射した場合にも、やはり光がきた方向に返っていく光がもっとも強く、その強さは直角に入射した場合とほぼ同じ強さである。ある地点から、ある方向に発する反射光の強さに比例する長さをもつ、反射光の方向のベクトルを考えると、そのベクトルの先端のつくる曲面の形は、垂直に入射した光の場合も、斜めに入射した光の場合もあまり変わらない。この性質があるため、満月は月の中心でも縁でもほとんど同じ明るさに見える(縁のほうがすこし明るい)。これは非常に粗い面で生じる性質であるが、月面のようにこの性質が完全に成立する面を人工的につくることはむずかしく、森林を飛行機から眺めた場合にこれに近い光学的性質が得られる。人工的に月の模型をつくり、月の表面と同様な形にし、明暗の色をつけても、実際の月を見たのと同じ感じにならないのは、月面と同じ光学的性質をもつ物体を人工的につくることが困難だからである。なお、太陽系の天体のなかでも、月と同じ光学的性質をもつ天体は水星などごく少数で、ほとんどの天体は写真を撮れば縁のほうが暗く見える。

月の表面は、入射光と反射光の方向が同じでも明るい所と暗い所があり、概して海の部分は陸の部分より約1等級暗い。月面でもっとも明るい場所はアリスタルコスという火口の付近である。またティコなどの火口は光条をもっているが、これは満月のときにはよく光って見え、満月から離れるにつれて見えにくくなる。

[関口直甫]

月の温度

月の表面の温度は満月のときの月面中央で125℃に達することもあるが、夜明けのいちばん寒いときには零下170℃になる。しかしこれは表面の温度で、深さ1メートルぐらいの部分はつねに零下30℃ぐらいに保たれている。これは月の表面の物質がきわめて熱伝導率が小さいことを示している。地上でこのような熱伝導率の小さい物質は、岩石の粉を真空の中に入れると得られる。

[関口直甫]

月の化学組成と内部構造

1969~1972年に行われたアポロ宇宙船の月面着陸で、地球上に多くの月の表面の物質がもたらされたが、これらを大別すると次の4種に分けられる。(1)海型の玄武岩、(2)カリウム、希土類元素およびリンを多く含むいわゆるクリープという玄武岩、(3)20~24%の酸化アルミニウムを含むいわゆるVHAという玄武岩、(4)24%以上の酸化アルミニウムを含む斜長岩的な岩、である。このうち、(4)の岩石がもっとも古く、約46億年前に結晶して月の山地を形成し、そのあと(2)と(3)の岩石が噴出して固化し、最後に(1)の溶岩が約39億~36億年前に広範に噴出して海を形成した。その後の月面の地質学的活動は小規模のものとなり、いままでに発見されたもっとも新しい岩石でもティコの火口壁のものなどごく小部分が31億年前のもので、このころまでに月の表面の形成は終わったと考えられる。

月の内部のようすは、おもに月面に配置された地震計で調査された。月の地震(月震)は地球の地震に比べて、始めは小さく、しだいに振幅が大きくなり、それから徐々に減衰していく。地球の地震は長くても数分しか続かないが、月の地震は1時間以上も続くことがある。地球の地震はP波やS波などがあって複雑な形をしているが、月の地震の形は単純なものが多い。月の地震のエネルギーはきわめて小さい。観測された月震のうち最大のものはマグニチュード4であるが、地球ではきわめて軽微のものである。月震によって1年間に放出されるエネルギーは、地球の地震で1年間に放出されるそれの1000億分の1の程度である。月震は大部分が表面から700キロメートルの深さのほぼ一定の場所でおこる。地球において観測されたもっとも深い地震は地球表面から700キロメートルの深さでおこっていることを考えると、月では半径の小ささに比べ深い所で月震がおきている。また月震のおこる頻度には14日および206日の周期があるが、これは地球や太陽の潮汐力の影響で月震がおきやすいことを示している。

月の内部は、まず表面から数メートルから数10メートルの深さまではレゴリスといわれる表土からなっている。その下には玄武岩質の岩石があるが、深さ1400メートルから下はとくに固い玄武岩質で、約25キロメートルまでこの状態が続き、この下約65キロメートルまで、性質の異なる玄武岩か、または斑糲(はんれい)岩あるいは斜長岩質斑糲岩であろうと考えられている。65キロメートルから150キロメートルまでは、地震波速度からパイロキシナイトと橄欖(かんらん)岩のような輝石と橄欖岩からなる岩石である。深さ800キロメートルまでは完全に固体であるが、それより下は部分的に溶融しているらしい。中心の半径約700キロメートルの部分は完全に溶融していると考えられている。

[関口直甫]

月面地形とその成因

月面は1960年代の後半から、地球から見えない部分も調査できるようになり、月の裏側は表側とかなり異なるようすをしていることが明らかとなった。月の表面は大別して、海とよばれる比較的平坦(へいたん)な部分と、複雑な起伏に富んだ山地とに分かれるといわれている。しかし、海はおもに月の地球に向いた半分に集中し、裏側には、いままで月の秤動によってわずかに見えていた縁に近い部分にある東の海、縁の海、それから地球からまったく見えないモスクワの海しかない。海には、地球から望遠鏡で見える程度の大きさの火口は少ないが、直径数百メートル以下の小さな火口は非常に高い密度で存在している。このほか、しわやひびが数多くある。しわはリンクル・リッジといわれ、晴の海には海岸線に並行した顕著なものがある。また細かい縄のような構造もある。たぶん溶岩があふれて生じたものであろう。ひびはリルといわれ、比較的直線に近いものや蛇行するものがあるが、底が平らな陥没した溝のようなもの(アリアデウス谷)、小火口の連鎖のようなもの(ヒギヌス谷)、中央に小火口列のような細い割れ目をもつもの(アルプス谷)、シニュアス・リルという非常に長く蛇行するもの(プリンツの付近の谷)など、千差万別である。海は、約三十数億年前に月の内部から大量の溶岩があふれ出てできたものであろう。なお、月の表側の海では前述のように地下に密度の高い物質、マスコンがある。

月の裏側には顕著なマスコンはない。月には大小さまざまな火口があり、とくに山地に密集している。地上から望遠鏡で見えるものは、形態によって次のような種類がある。(1)壁平原(かべへいげん)――城壁のような丸い壁で取り囲まれた平地。例はプラトーなど。(2)山環(さんかん)――海の中に山が環のように連なったもの。壁平原が海中に没しかけたように見える。(3)環平原――もっとも月の火口らしい形のもので、ブリアルドス、コペルニクスなど中央に丘をもつものが多い。(4)噴火口――環平原より数が多く、直径は50キロメートル以下で、縁はすべすべして丸い。ベッセル、バートなどがその例。(5)小火口――直径1キロメートル程度で、地上の望遠鏡でやっと認められる。(6)凹孔――周壁の高さが全然ないもの。たとえばヒギヌスなど。(7)火口丘――険しい円錐(えんすい)形の山で頂上に凹孔をもつもの。アルフォンズスの中央丘がこれである。地球上の火山と同じもの。(8)まぼろし火口――海の中にかすかに見えるもので、周囲と多少色が違うからわかるもの。(9)くぼみ――不規則な形の小さいくぼみ。

月の火口の成因は、種類によって異なるようである。古くから、月の内部の地質活動または火山活動によって生じたとする内因説と、外部から隕石(いんせき)などが衝突して生じたとする外因説とがあった。月探査機による調査の結果を総合すると、次のようにいえる。まず、地上から望遠鏡で見ることがむずかしい小さな海の火口は、大部分は内因的起源をもつものであるが、個々の火口が内因的なものか外因的なものかを区別することはむずかしい。確実に外因的なものであると断定できる豊かの海のメシエとメシエAでも、その底に溶岩があふれていることが認められる。環平原はたとえ外因的な事件がきっかけで成立したとしても、その外壁や内部には顕著な溶岩流があり、現在の形になるまでに活発で大規模な地質活動があったことがうかがわれる。

月の裏側は、月の表面の山地の地質層が非常に厚い。またサラッソイドという巨大な中心対称の地形が多く、東の海などはその典型的なものである。

[関口直甫]

地球に及ぼす影響

月は地球から見て太陽に次いで明るい天体であり、人工衛星以外では地球にもっとも近い天体である。月は世界各国で宗教的な信仰の対象として、また文学の素材として人類の文化に深い影響を与えてきた。そのうえに、月の満ち欠けの周期は暦上の時間尺度としても利用されてきた。灯火のない時代には、月があることは夜間の活動に大きな影響を与えたであろう。また月は地球に大きな潮汐力を及ぼす。月は太陽に比べて質量は小さいが、距離が近いので、月の潮汐力は太陽の潮汐力の2倍くらい強い。月が満月または新月のときは、月と太陽との潮汐力は重なり合って互いに強め合うので、潮汐力は強くなり、海の満潮と干潮との差は大きくなる。これを大潮(おおしお)という。これに対して、月が上弦と下弦にあるときは、月と太陽との潮汐力は弱め合って、満潮と干潮のときの海面の高さの差は小さくなる。これを小潮(こしお)という。大潮や小潮は海浜で漁業を営む者にとっては重要な関心がある。したがって月の満ち欠けの周期はこれらの人たちの生活に重要なかかわりがあり、暦のなかに月の周期を設けることは必要なことであった。季節の移り変わりを示す1年も人間生活に大きなかかわりがあるので、1年の太陽の運動と月の運動とを折衷した太陰太陽暦は、東洋では近代まで用いられてきた。イスラム教国などで1年の季節の変化が少ない国では、純粋に月の満ち欠けのみに基づく純太陰暦が用いられている。ヨーロッパでは、月の満ち欠けの周期は痕跡(こんせき)的に現行のグレゴリオ暦のなかに残っているが、実際には月の満ち欠けと関係のない太陽暦となっている。月の地球に及ぼす影響はおもに潮汐力によるもので、海の潮汐の最大の原因となっている。このほか、地球本体がゆがむ地球潮汐も月の潮汐力が最大の原因である。このため、地球の表面と地球の中心との距離は、最大で平均より21センチメートルも変化する。また潮汐力は地球表面の鉛直線の方向も変化させる。地球潮汐や鉛直線の偏差の研究は地球の内部構造の研究に役だつ。

月の潮汐力は、また地球に偶力を及ぼし、地球自転軸の歳差や章動の原因となる。歳差も章動も、太陽の潮汐力も原因となるが、月の作用のほうが大きい。章動項のうち最大のものは、18.6年周期(月の交点が黄道を1周する周期)のものである。

[関口直甫]

月の神話と伝承

月にまつわる神話、伝説は、全世界でさまざまな形でみられる。まず、月の表面の陰影の部分はどのように解釈されているだろうか。日本では月の中にはウサギがいると説明されるが、この考え方はインド、内陸アジア、中国、中央アメリカでもみられる。また月の中の影は水をくむ人を表すとする観念は、北方ユーラシア、沖縄、北アメリカ北西海岸の諸民族の間でみられる。たとえば中国北方の少数民族ホジェンには、姑(しゅうとめ)にいじめられた嫁が昇天して月の嫁になり、月に住んで水くみをしている姿だという伝承がある。このほか、月の中の影が機織(はたお)り女や、樹皮布をたたく女に見立てての伝承もあり、インドネシアからポリネシアにかけて広く分布している。ポリネシアでは、月の女神ヒナがタパという樹皮布をたたいてこしらえているのだという。このほか中国では、伝説上の人物羿(げい)が西王母からもらった不死の薬を、妻の姮娥(こうが)が盗んで飲み、仙人となって月に逃げ込んだ姿であるとか、呉剛という男が、罰として、伐(き)っても伐っても伐り口のふさがってしまうカツラの木を伐り倒すために、斧(おの)を振るい続けている姿だという伝えもある。

月の起源については、人類の起源に先だつ創世神話のなかでしばしば語られている。中国神話では、大昔、原初の巨人、盤古(ばんこ)が死んだとき、その頭は四岳となり、目は日、月となり、脂は江海、毛髪は草木となったという。ニュージーランドのマオリの神話では、世界の最初には混沌(こんとん)状態があり、そのなかにイオという名の至高神が生まれ、次に太陽と月と星が生まれ、太陽の系統から20代を経て天が生まれ、一方、月の系統から20代を経て大地が生じたという。フィリピンのマンダヤ人の神話では、昔、太陽と月は夫婦であったが、けんかをして妻の月は家出してしまった。残った子供たちは、世話をしてくれる母親がいなくなったのでみな死んでしまった。月はかわいそうに思って子供たちの死体を集め、細かく切り刻んで空中にまいた。水中に落ちた破片は魚となり、地上に落ちたのは蛇や獣となり、天に行った破片は星となったという。マヤの神話「ポポル・ブフ」によれば、双子の文化英雄フンアフプーとイショパランケーがさまざまの悪を退治し、最後に天に昇って太陽と月になったという。

月の満ち欠けの現象は、月の死と再生であると考えられて、人類の死の起源神話と結び付いて語られることがある。アフリカの遊牧民コイ人の神話によると、昔、月が人類に不死を授けようとしたが、人間に伝言を伝えたウサギが、人間は死すべきものだと伝えたことによって、人間は死ぬようになったという。

月食もまた月の特徴の一つであるが、インド神話には、日食と月食の起源が次のように語られている。神々はあるとき不死の飲料であるアムリタをつくるためにマンダラ山を引き抜いて、これで大海を攪拌(かくはん)した。すると大海から太陽と月とそのほか幾たりかの神々が出現し、最後にアムリタができあがった。神々がこうしてつくりだしたアムリタを飲んでいると、魔族のラーフが神に変装してアムリタを飲み始めた。アムリタがラーフののどに達したとき、日神と月神がそれをみつけてビシュヌに告げたため、ラーフは首をはねられた。しかし首はすでに不死となっており、以来ラーフの首は太陽と月を恨んで、これらをとらえてはしばしば日食、月食をおこすようになったという。

[清水 純]

日本の習俗

夜間の照明の十分に発達しなかった時代においては月夜はなによりの恩恵であった。したがって月についての年中行事や伝説は多い。古く平安時代には観月の宴が宮廷で開かれ、名歌が今日まで伝えられている。

現代においても年中行事は月齢によって行われているものが多い。たとえば小正月(こしょうがつ)という正月15日は1年中でもっとも多くの行事の行われる日で、どんど焼きなどの火祭が全国的に行われる。八月十五夜は名月といい、観月の宴が催される。月見団子にススキを供え、また芋(いも)名月といって芋をあげる。九月十三夜は後の月見、豆名月といい、筑前(ちくぜん)(福岡県)糟屋(かすや)郡ではこれを女名月とよぶ。信州(長野県)北安曇(きたあずみ)郡では小麦の月見といい、この日天気がよければ麦が豊作だと伝える。また、月見の晩には他人の畑の作物を盗んでもよいなどともいわれている。10月10日の月見を8月、9月の月見と並べて三月見といい、この夜晴天なら稲が豊作だという。

月に関連した行事として綱引きをする習俗がある。東日本では小正月に、西日本では盆綱引きといって7月または8月の15日にする所が多い。二つの集落が対抗して行う例が多く、勝ったほうがその年豊年だという年占(としうら)行事となっている。九州ではこれは初収穫の祝いとしている。また沖縄でも8月15日の綱引きをやり、この日新米でご飯を炊き、これを先祖に供えている。

月に関連した行事として全国的に行われているものに月待講(つきまちこう)がある。土地によって日を異にして、十七夜、十八夜、十九夜、二十二夜、二十三夜、二十六夜などがある。行う月は正月だけという所もあるが、正、5、9月の3回という例がかなり多い。また土地によって男女が日を別にしている例もある。群馬県多野郡では二十二夜は女、二十三夜と二十六夜は男がしている。月についての言い伝えとして、日本では月面の黒い斑点(はんてん)を兎(うさぎ)が餅(もち)を搗(つ)いているというが、中国でも兎とはいうが、餅を搗いているとはいわず、兎と蟾蜍(せんじょ)(ヒキガエル、転じて月の異称)がいるという。

[大藤時彦]

月と文学

花鳥風月、雪月花、花月など、早くから自然美の典型的な風物として意識されてきた。神話の世界では、太陽神の天照大神(あまてらすおおみかみ)に次いで、月読尊(つきよみのみこと)として神格化されている。文学の面では、『万葉集』や『懐風藻(かいふうそう)』などでは、船や鏡に見立てたり、桂(かつら)の木があると想像したり、無常を感じたりする、漢詩文の影響による趣向がみられ、平安時代の詩歌にも受け継がれていく。『竹取物語』では、月の都からきたかぐや姫が主人公となるが、「月の顔見るは忌むこと」という禁忌が記され、無常を感じるものとの共通性もあるが、この禁忌は『源氏物語』『紫式部日記』『更級(さらしな)日記』などにもみられ、『白氏文集(はくしもんじゅう)』の「月明ニ対シテ往時ヲ思フコト莫(な)カレ、君ノ顔色ヲ損ナヒ君ノ年ヲ減ズ」などとの関連もいわれる。平安時代には月に対する美意識がいちだんと深まり、「あたら夜の月と花とを同じくはあはれ知れらむ人に見せばや」(『後撰(ごせん)集』春下・源信明(さねあきら))などと詠まれた。四季それぞれもてはやされたが、とりわけ「秋の夜の月」は情趣深いものとされ、「長月(ながつき)の二十日(はつか)余りの有明(ありあけ)の夜の月」はその極致として賞美された。月の満ち欠けにより、新月と満月との間に、三日月(みかづき)、弓張月(ゆみはりづき)、望月(もちづき)、十六夜(いざよい)月、立待(たちまち)月(17日)、居待(いまち)月(18日)、寝待(ねまち)月(19日)、更待(ふけまち)月(20日)、有明月などの異名があり、夕方の月も「夕月(ゆうづき)」「夕月夜(ゆうづくよ)」とよばれ、それぞれ趣(おもむき)深いものとされた。

春のおぼろの月も愛され、『源氏物語』の朧(おぼろ)月夜などという女君も生み出された。「師走(しわす)の月」は「すさまじきもの」といわれたが、あえて異見も唱えられた。季題としては四季折々にあるが、やはり秋が中心で、数も多く、ただ「月」といえば秋の季語となる。「名月や池をめぐりて夜もすがら」(芭蕉(ばしょう))。

[小町谷照彦]

『関口直甫著『月面裁判――月面地形の起源』(1960・恒星社厚生閣)』▽『広瀬秀雄編『新天文学講座4 地球と月』(1963・恒星社厚生閣)』▽『古在由秀他編『現代天文学講座2 月と小惑星』(1979・恒星社厚生閣)』▽『NASA協力・小尾信彌訳・著『月 写真集』普及版(2004・朝倉書店)』▽『宇宙航空研究開発機構編・著『月のかぐや』(2009・新潮社)』▽『宇宙科学研究倶楽部著『月の謎と不思議がわかる本――もっとも身近な天体の真実に迫る!』(2010・学研パブリッシング)』