精選版 日本国語大辞典 「周恩来」の意味・読み・例文・類語

しゅう‐おんらい シウ‥【周恩来】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「周恩来」の意味・わかりやすい解説

周恩来

しゅうおんらい / チョウエンライ

(1898―1976)

中国の政治家、革命家。中華人民共和国成立後は国務院総理(首相)を務めた。

江蘇(こうそ)省淮安(わいあん)の名門の家に生まれ、叔父の養子となる。天津(てんしん)の南開中学に学んだ。アメリカ留学のための清華学校の受験に失敗し、1917年(大正6)から2年近く、来日して東京・神田の高等予備学校などの聴講生となったが、1919年には帰国して南開大学の学生となり、五・四運動に参加して投獄された。翌1920年、当時流行の勤工倹学運動でフランスへ留学、蔡和森(さいわしん)、朱徳(しゅとく)、李立三(りりっさん)、李富春(りふしゅん)、鄧小平(とうしょうへい)ら留学生の間で政治的頭角を現し、1921年中国共産主義青年団の創立に加わり、翌1922年中国共産党に入党した。パリからロンドン、ベルリン、モスクワ経由で1924年に帰国。黄埔(こうほ)軍官学校(校長・蒋介石(しょうかいせき))の政治部主任代理(のち主任)となり、徐向前(じょこうぜん)、林彪(りんぴょう)らを指導した。1925年、理想的な夫婦像として語られる鄧穎超(とうえいちょう)夫人と結婚。1926年の北伐(ほくばつ)開始とともに上海(シャンハイ)に潜入して労働者の蜂起(ほうき)を指導したが、翌1927年4月の上海クーデターの結果、武漢に逃れ、同年の中国共産党五全大会では政治局委員に選出された。この年(1927)8月、朱徳らと南昌(なんしょう)蜂起、12月の広東(カントン)蜂起を指導して失敗、一時香港(ホンコン)に脱出後、1931年江西ソビエト区に入り党中央軍事部長、第一方面軍政治委員の要職についた。1934年からの紅軍の大長征には軍事面での最高指導者であったが、1935年1月の遵義(じゅんぎ)会議で毛沢東(もうたくとう)に軍の指導権を譲った。1936年の西安(せいあん)事件に際しては、蒋介石を捕らえた張学良(ちょうがくりょう)らを説得して釈放させ、抗日民族統一戦線の結成に努めた。こうして第二次国共合作が成ったが、抗日戦争中は延安(えんあん)から重慶(じゅうけい)に移って国共両党の調整にあたり、第二次世界大戦後はマーシャル・アメリカ特使の国共調停工作にも応じた。

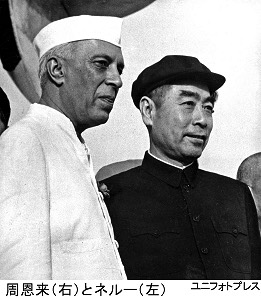

1949年の新中国成立後は、国務院(政務院)総理兼外交部長(1958年まで)として、1954年のインドシナ休戦のためのジュネーブ会議、同年のネルー・インド首相との間の平和五原則、1955年のアジア・アフリカ会議(バンドン会議)などを通じ、アジア・アフリカ新興諸国のエースとして「周恩来平和外交」を世界に印象づけた。1956年の東欧事件では社会主義諸国間の調停にもあたっている。1966年からの文化大革命では毛沢東を支持したが、やがて1971年の林彪異変以降、脱文革化、つまり毛沢東体制下の非毛沢東化を推進した。対外的には、1969年にコスイギン・ソ連首相と急遽(きゅうきょ)会談して中ソ戦争の危機を凍結する一方、1971年の米中接近、国連加盟、1972年の日中国交正常化に尽力した。こうした周恩来主導の内政と外交は、江青(こうせい)ら毛沢東側近との対立を深め、1976年1月8日に癌(がん)で死去するまでの最晩年は厳しい状況に追いやられていた。同年4月4日の亡き周恩来をたたえる中国民衆の街頭行動は、翌5日、これを鎮圧しようとした当局への大衆反乱となって天安門事件(第一次)をもたらし、毛沢東政治からの転換を促したのである。

[中嶋嶺雄]

『許芥いく著、高山林太郎訳『周恩来――中国の蔭の傑物』(1971・刀江書院)』▽『李天民著、桑原寿二訳『周恩来』(1971・時事通信社)』▽『司馬長風著、竹内実訳『周恩来評伝』(1975・太平出版社)』▽『松野谷夫著『遙かなる周恩来』(1981・朝日新聞社)』▽『ディック・ウィルソン著、田中恭子・立花丈平訳『周恩来――不倒翁波瀾の生涯』(1987・時事通信社)』▽『小倉和夫著『パリの周恩来――中国革命家の西欧体験』(1992・中央公論社)』

百科事典マイペディア 「周恩来」の意味・わかりやすい解説

周恩来【しゅうおんらい】

→関連項目岡崎嘉平太|改革・開放|華国鋒|蔡和森|高碕達之助|中華人民共和国|天安門事件|【とう】穎超|文化大革命|李鵬

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「周恩来」の意味・わかりやすい解説

周恩来 (しゅうおんらい)

Zhōu Ēn lái

生没年:1898-1976

中国共産党の指導者。中華人民共和国成立後は26年間にわたり国務院総理をつとめた。浙江省紹興の人(生地は江蘇省淮安(わいあん)),字は翔宇。伍豪,少山などの筆名がある。没落した官僚の大家族で育ち,少年期には辛酸をなめた。瀋陽で小学校を終え,1913年天津の南開中学に進み,17年日本に留学,河上肇の著作などを通じてマルクス主義に近づいた。五・四運動がおこって天津に帰り,学生運動の指導者の一人として活躍し,逮捕投獄されたりした。当時,学生の先進分子を結集して覚悟社を結成したが,多くの同人がのちに中国共産党に参加した。彼の妻となった鄧穎超(とうえいちよう)もその一人である。20年,勤工倹学生としてフランス,ドイツに留学,その間,22年に中共に入党して在欧中国人の運動を指導した。24年夏,帰国して国民革命に参加,一時期は蔣介石校長のもとで黄埔軍官学校の政治部主任を務めた。北伐戦争に際しては上海で活動,労働者の武装蜂起を成功させて名をあげた。27年の中共五回大会で中央委員となり,国共分裂の直後には八・一南昌蜂起を指導,蜂起軍敗退のあとは上海に帰って中共中央の組織,軍事の責任者として重きをなした。

王明路線の確立とともに,31年末,中央革命根拠地(江西ソビエト区)に派遣され,毛沢東に代わって紅軍の政治委員に就いた。しかし王明路線の失敗により根拠地の放棄を余儀なくされると,長征の途上,遵義会議において中共指導部を交替させ,毛沢東に党の指導をゆだねるうえで主導的役割を果たした。以来一貫して毛沢東を補佐し,西安事変の際には中共から特派されて蔣介石と会見,事変の平和的解決を実現し,抗日戦争中は武漢,重慶にあって国民政府との折衝にあたるなど,中共を代表して対外交渉に手腕を発揮した。日本降伏後も内戦回避のためにアメリカ,国民政府との交渉を続けたが,46年,内戦突入後は毛沢東と行動をともにして全局の指導にあたった。49年,革命に勝利し,中華人民共和国が成立すると初代の総理に就任,58年までは外交部長も兼ね,新中国の内政・外交を総攬した。54年に提唱した平和五原則は,国家関係の平和的処理の準則として,すでに国際的に定着したものとなっている。

周恩来は27年以来中央委員,政治局員,副主席などとして,つねに中共の中枢にあった。再三の路線転換にもその地位が揺るがなかったため〈不倒翁〉の称もあったが,その卓越した実務能力を評価されたからだけでなく,運動・闘争の勢い,慣性を見さだめ,路線偏向の極端化を内部から制御しつつ,円滑な転換を用意していくことが彼の本領でもあったのである。文化大革命に際しては,暴走の抑制と収拾,被迫害幹部の保護に全力をあげ,72年に病を得たのちも毛沢東の信任のもとに執務を続け,76年1月,国務院総理在職のままその生涯を終えた。死後,《周恩来選集》が編まれている。

執筆者:小野 信爾

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「周恩来」の意味・わかりやすい解説

周恩来

しゅうおんらい

Zhou En-lai

[没]1976.1.8. 北京

中国の政治家。字は少山,伍豪。天津の南開中学を経て 1917年日本に留学。帰国後,南開大学に入り,五・四運動に参加し,逮捕投獄された。出獄後,進歩的学生団体「覚悟社」の主要メンバーとなり,20年勤労学生としてフランスに渡り,李立三らとともに中国共産党パリ支部を創立し,22年入党。 24年帰国し,党の広東省委員会書記となり,黄埔軍官学校政治部主任代理を兼任。 26年中山艦事件で逮捕。北伐が開始されると上海に潜入し,27年北伐軍に呼応する労働者の蜂起を指導したが,蒋介石の上海クーデターで逮捕され,武漢に脱出。国共分裂後,南昌暴動に参加。 28年モスクワで開かれた六全大会に出席,31年江西ソビエト区に入り政治局主席団の一人に選ばれ,軍事部長を兼任。 32年第1方面軍総政治委員,34年から革命軍事委員会副主席 (主席は朱徳) を兼ね,同年長征に参加。 36年 12月西安事件が起ると,党代表として蒋介石に内戦停止,国共合作を約束させる一方,蒋の生還に努力し,抗日民族統一戦線の結成を可能にした。日中戦争勃発後は国民政府の軍事委員会政治部副部長 (部長は陳誠) などの要職について,国共間の折衝の任にあたり,国民参政会の党代表団の一員でもあった。一方,党内では政治局副主席,革命軍事委員会副主席の要職にあった。 46年国共の武力衝突を避けるため,G.マーシャル,張群と三人委員会をつくり,同年の政治協商会議には党代表団長として政権の民主化に尽力。 49年の中華人民共和国成立後は政務院 (のち国務院) 総理兼外交部長となり,総理は 76年の病死まで,外交部長は 58年陳毅に譲るまで,それぞれ 27年間と9年間の長期にわたってつとめた。 69年の九全大会では中央委員,中央政治局委員,中央政治局常務委員会委員に選出され,73年の十全大会でも再選,副主席の筆頭に選ばれた。この間,50年の中ソ友好同盟相互援助条約,54年ジュネーブ会議中国代表団主席,55年バンドンにおける第1回アジア=アフリカ会議,56~57年ハンガリーをはじめとする 11ヵ国歴訪など,中国外交の中心をになった。文化大革命の激動期ののち,71年の国連復帰,中米接近,72年アメリカの R.ニクソン大統領の訪中と米中共同声明 (上海コミュニケ ) 発表,日中国交正常化と,柔軟外交を推進した。林彪事件ののち影響力が上昇したが,73~74年の「批林批孔」運動では,江青グループから攻撃を受けた。 76年1月病死時の主要な公職は,党中央委員会副主席,中央政治局常務委員会委員,中央政治局委員,国務院総理,人民政治協商会議全国委員会主席。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「周恩来」の解説

周恩来(しゅうおんらい)

Zhou Enlai

1898~1976

中国現代の政治家。江蘇省淮安(わいあん)の人。中国共産党の代表的指導者。一貫して国務院総理を務める。不倒翁とよばれ,幾多の政変にもその地位を保ち続けた人生は波瀾に富む。1917年日本に留学,五・四運動が起こると帰国,天津の学生運動を指導した。20年に渡仏し,ヨーロッパの共産運動に参加。帰国後,国共合作のなかで黄埔(こうほ)軍官学校の政治部主任となる。国共分裂後上海でストライキを指導,27年南昌暴動を組織。遵義(じゅんぎ)会議では毛沢東を支持した。36年の西安事件では蒋介石(しょうかいせき)を説得して抗日民族統一戦線の結成に成功した。中華人民共和国成立後,インドのネルーとともに平和五原則を提唱,米中接近や日中国交正常化交渉でもその外交手腕を遺憾なく発揮した。文化大革命中は紅衛兵の暴走を抑え,幹部たちを過度の迫害から救った。晩年,江青(こうせい)から批判を受けたが,「四つの現代化」を提唱,鄧小平(とうしょうへい)の復活に尽力した。その廉直な人柄は今なお中国民衆に敬愛され続けている。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「周恩来」の解説

周恩来

しゅうおんらい

Zhou Enlai

1898.3.5~1976.1.8

中国の近代政治家。江蘇省出身。1917年(大正6)来日し,早大などで学ぶ。帰国後,5・4運動に参加。20年渡仏。22年中国共産党に入党し,中共フランス支部を組織し,24年帰国。27年上海で武装蜂起を指導したが,蒋介石(しょうかいせき)の上海クーデタにより江西に逃亡。長征に参加後,西安事件では中共代表として折衝にあたり,蒋介石より第2次国共合作の同意を獲得。日中戦争中は武漢・重慶にあって国共合作に尽力。中華人民共和国成立後は国務院総理兼外交部長などの要職を歴任。54年のジュネーブ会談,周・ネルー会談,翌年のアジア・アフリカ会議で活躍。日米との国交回復にも尽力した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「周恩来」の解説

周恩来 しゅう-おんらい

光緒24年2月13日生まれ。大正6年(1917)日本に留学,早大などでまなぶ。1919年天津で五・四運動に参加。1920年フランスに留学し,中国共産党に入党。帰国後,上海・南昌蜂起(ほうき)を指導。長征に参加後は毛沢東を補佐して国共合作に活躍。中華人民共和国成立後は,国務院総理兼外交部長をつとめ,日中国交正常化などにつくした。1976年1月8日死去。79歳。江蘇省出身。号は翔宇。筆名は伍豪。

世界大百科事典(旧版)内の周恩来の言及

【簡体字】より

…その将来についてなんらかの展望をもつことを目的として,ここではその〈固有名〉としての簡体字についてそれが置かれている環境を紹介する。 周恩来の1958年1月,政治協商会議全国委員会が開催した報告会での報告〈当前文字改革的任務(当面の文字改革の任務)〉によると,当面の文字改革の仕事は3項に分けられる。〈簡化漢字(漢字を簡単にする)〉,〈推広普通話(共通語を普及する)〉,そうして〈制定和推行漢語![]() 音方案(中国語のつづり字化案を制定し,施行する)〉の3項がそれである。…

音方案(中国語のつづり字化案を制定し,施行する)〉の3項がそれである。…

【西安事件】より

…蔣介石の生死をめぐって世界の耳目は西安に注がれた。このとき周恩来は共産党を代表して西安に急行し,挙国抗日へ政策転換を行うという了解のもとに,蔣介石を釈放するよう調停した。この結果,翌37年7月,蘆溝橋事件によって日本と中国の戦争が拡大すると国民党は内戦を停止し,抗日民族統一戦線(第2次国共合作)が成立する。…

【中華人民共和国】より

…文革派の中では,毛沢東暗殺のクーデタに失敗してジェット機でソ連への逃亡をはかり,モンゴルで墜死したとされる林彪の失脚(1971年9月13日)以後は,江青,張春橋,姚文元(ようぶんげん),王洪文の上海グループ(のちのいわゆる〈四人組〉)が党中央政治局に根を張った。実務派官僚の代表は一貫して周恩来であった。文革中における周恩来の立場は微妙なものであった。…

【中華民国】より

…雑誌《新青年》の同人,陳独秀や李大釗(りたいしよう),新文学を主導した魯迅や郭沫若(かくまつじやく)など,日本留学帰国者の多くが抗日ナショナリズムの思想的指導者となった。周恩来のように,在日中に河上肇などの著作・講義を通じてマルクス主義に触れた者も多い。 この間に中国人の留学先の中心は日本からアメリカへ移った。…

【文字改革】より

… 1940年,毛沢東は〈文字は一定条件のもとで改革しなければならない〉とのべ,51年には〈世界の文字と共通の表音化の方向にむかわねばならない〉とのべて,中国における文字改革の方針を明らかにした。その具体的な作業については,周恩来が58年〈当面の文字改革の任務〉の中で,(1)漢字の簡化,(2)普通話の普及,(3)漢語![]() 音(ピンイン)方案の制定の三つをあげ,その理由を要領よくまとめている。そこで漢字をしばらく現状のまま用いるということになると,字数を減らすことと,画数を減らす必要がある。…

音(ピンイン)方案の制定の三つをあげ,その理由を要領よくまとめている。そこで漢字をしばらく現状のまま用いるということになると,字数を減らすことと,画数を減らす必要がある。…

※「周恩来」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新