精選版 日本国語大辞典 「黄道座標」の意味・読み・例文・類語

こうどう‐ざひょう クヮウダウザヘウ【黄道座標】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「黄道座標」の意味・わかりやすい解説

黄道座標 (こうどうざひょう)

ecliptic coordinates

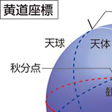

天球の黄道の面を基準にとった極座標で,その経度,緯度はそれぞれ黄経,黄緯と呼ばれる。おもに月や惑星などの太陽系天体の軌道要素や位置の表示に用いられる(図)。黄経を測る原点は春分点であり,ここを0°として東回りに360°まで用いる。すなわち夏至のときの太陽の黄経は90°で,秋分のときは180°,冬至のときには270°となる。黄緯は黄道を0°とし,黄道の北極までを+90°,南極までを-90°として示される。春分点の平均の位置は歳差のため1年当り約50″西へ移動するので,運動のまったくない天体であってもその黄経は歳差のぶんだけ数値が増える。さらに章動による周期的な変動もあって,その最大のものは周期18.6年で振幅は17″である。したがって黄経,黄緯の数値を表すときには,どの時期の春分点を基準にしたかを示すことが必要となる。座標の原点を太陽中心にとったものを日心黄道座標,地球を中心にしたものを地心黄道座標と呼んでいる。

執筆者:古川 麒一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「黄道座標」の意味・わかりやすい解説

黄道座標

こうどうざひょう

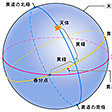

天球上の天体の位置を表す座標、すなわち天球座標の一種である。地球上の位置は、赤道を基準の大円として経度と緯度で表す。これと同様に、天球上の天体の位置は、ある一つの大円(天球面上に描くことのできる最大の円)を基準として経度と緯度に相当する量で表す。このような天球座標系は各種あるが、黄道座標系では、黄道を基準の大円とし、それに沿って経度にあたる量(黄経という)を測る。黄経は春分点を始点として、東向きに数えていく。詳しくいえば、黄道の南北両極と天体とを通る大円と黄道との交点を、黄道に沿って東回りに春分点から測った角距離が黄経である。一方、緯度に相当する量(黄緯)は、前記の交点から天体まで、つまり黄道から天体まで測った角距離である()。太陽系の天体の多くは、黄道の近くを運行するので、黄道座標系は惑星・衛星などの運動を論ずるのに便利である。

[大脇直明]

百科事典マイペディア 「黄道座標」の意味・わかりやすい解説

黄道座標【こうどうざひょう】

→関連項目極|黄緯|黄経|春分点|天球

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「黄道座標」の意味・わかりやすい解説

黄道座標

こうどうざひょう

ecliptic coordinates

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の黄道座標の言及

【球面天文学】より

…球面天文学は天文学の諸分野の中でもっとも早期に発達した基礎的分野であり,とくにすべての天文観測に直結している。 天球座標には観測者の地平線に固定された地平座標と,天球に固定されて天球とともに回転する赤道座標,黄道座標,銀河座標がある。黄道座標は太陽系天体の位置や運動を表すのに使われ,銀河座標は銀河系の研究に使われる。…

※「黄道座標」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新