食道(読み)ショクドウ(その他表記)esophagus

精選版 日本国語大辞典 「食道」の意味・読み・例文・類語

しょく‐どう‥ダウ【食道】

改訂新版 世界大百科事典 「食道」の意味・わかりやすい解説

食道 (しょくどう)

esophagus

gullet

消化管のうち咽頭から胃(あるいはそれに相当する部分)までの部分をいい,その長さは首の長さに応じて長短がある。無脊椎動物では環形動物のように,消化管の前端に近い特殊な部分を食道と呼ぶことがある。魚類では鰓腸(さいちよう)と胃との間が食道で,胃と明らかな境界がない。四肢動物では咽頭と胃の間の管状部である。食道のおもな機能は食物の輸送で,この作用は食道壁の筋層により行われる。この筋層は平滑筋性であるが,硬骨魚類と哺乳類では食道上部より横紋筋性となり,反芻(はんすう)を行う反芻類では全長が横紋筋性となる。一方,ウマのように胃内容の吐きもどしの困難なものでは,食道壁の横紋筋の発達がわるい。魚類,両生類,爬虫類の食道粘膜上皮は粘液細胞が多く角質化しない。ウミガメや鳥類,哺乳類では上皮の角質化がつよく,小型の食道腺が粘液を分泌する。食道はその一部が拡大して食物を一時的に貯留することがあり,鳥類では嗉囊(そのう)cropを形成する。ハト類などでは組織構造が特殊化し,プロラクチンの影響の下に〈嗉囊乳〉を分泌して孵化(ふか)後の雛の栄養とする。

執筆者:玉手 英夫

ヒトの食道

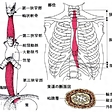

ヒトの食道は咽頭から胃の入口,すなわち噴門までをいう。成人で長さ24~25cm,前後の方向にやや押しつぶされた形で,太さは左右径約2cm,前後径約1cmにすぎないが,食物の通るときは壁が伸展してかなり広がる。食道の内腔が狭くなっている部位(生理的狭窄部位)は食道の起始部,気管分枝部および横隔膜の貫通部であり,物が詰まりやすい。

食道壁の内面をおおう粘膜の上皮は重層扁平上皮と呼ばれ,細胞が幾層も並んでじょうぶにできている。未消化の粗い食塊に接するためであろう。粘膜の外側にある厚い筋層は食道の上方部では横紋筋からなり,下方部では平滑筋からできているが,中央の高さでは両者が混在する。なお食道粘膜には粘液を分泌する腺があり,食塊の通りやすいように粘膜面をなめらかにしている。

飲食物が食道を通るのに要する時間は飲食物の種類によって異なり,液体は0.5~1.5秒で短いが,堅くて大きい食物はかなり長くかかる。われわれの食べるふつうの食塊は,だいたい8~10秒で胃に達する。そしてこのように飲食物が食道内を運ばれるのは,決して重力だけで落下するのではなく,管壁の筋層が伸縮して,内容物をしごくように押し進めるのである(蠕動(ぜんどう)運動)。したがって逆立ちして水やミルクを飲んでも,やはり胃に送りこまれる。

胃の入口(噴門)には括約筋があり,平常時はこの筋肉が縮んで噴門を閉じているが,食塊が飲みこまれて食道壁の筋層の収縮波がその下端に達すると,噴門は反射的に開いて内容物を受け入れるのである。ただし,たとえば強い酸などが飲みこまれた場合は,噴門は閉じたまま開かず,酸は食道下端にたまってその壁を侵害する。なお有害物は食道へ送り戻され,食道壁の筋肉も逆方向の収縮波を生じて嘔吐が起こる。また一般に胃の消化不良のときは,噴門の閉じ方が不完全となり,不快な胸焼け,おくび,口臭などの原因となる。

執筆者:和気 健二郎

食道のおもな病気

食道のおもな病気には食道閉鎖症,食道異物,食道炎,食道潰瘍,食道アカラシア,食道癌,食道憩室などがある。

(1)食道閉鎖症 先天的に食道の一部が欠損し内腔が連続していない奇形である。その発生頻度は3000~3500出生に1人といわれている。上部食道が盲端に終わり,下部食道が気管と交通するものが最も多い。唾液が気管に入り肺炎を起こしやすい。主要症状は唾液が口からあふれること,授乳時に飲んだ乳を全部吐き出してしまうことなどである。同時に激しい咳の発作が起こり顔色が青変する。また,気管と食道の瘻孔(ろうこう)を通じて,胃液が気管へ逆流するので,急激な呼吸障害を起こすことがある。早急に治療を受けねばならない。

(2)食道異物 貨幣,義歯,釘,スプーンなどを飲みこみ,食道内にとどまった場合をいう。乳幼児が貨幣などを飲みこむ場合が最も多い。最近は,薬剤をプラスチック包装のまま飲みこむ例も多くなっている。食道異物は,気道異物ほどの緊急性はないが,長時間たつといろいろな合併症を起こすので,除去しなければならない。

(3)食道炎 食道に炎症を起こした状態で,消化液の逆流によるもの(逆流性食道炎)と,薬物毒物の嚥下によるもの(腐食性食道炎)とがある。

逆流性食道炎は,本来食物の通路で,消化液に対しては無防備である食道に胃液,胆汁などの消化液が逆流して,食道壁に炎症が起きたもので,潰瘍や瘢痕(はんこん)性狭窄を起こす場合がある。食道裂孔ヘルニア,食道および胃手術後に起きることが多い。胸焼け,苦い液の逆流,嚥下時痛,吐下血,嚥下困難などの症状が起きる。日常生活指導,薬物による内科的治療または手術的治療が行われる。

一方,腐食性食道炎は,塩酸,苛性ソーダなどを誤って,または自殺の目的で飲みこむことにより起きる。食道壁が腐食融解されて重篤な合併症をひき起こすので,医師による緊急処置が必要である。急性期を脱した場合,数ヵ月後に食道がひきつれることが多い。

(4)食道潰瘍 食道に生じた潰瘍。消化液の逆流から食道炎を起こし,これがさらに深くなって潰瘍となったもの。その他,食道異物による損傷や長時間の圧迫,異所性胃粘膜(食道壁内の胃粘膜の飛地)によるものもみられる。

(5)食道筋腫 食道良性腫瘍の一つ。大きくなると嚥下障害(飲みこむときの障害)を起こす。小さいものは放置してかまわないが,大きくなると手術が必要となる。通常は筋腫摘出術が行われる。

(6)食道肉腫 食道に発生した肉腫。食道悪性腫瘍の1%弱を占めている。症状,診断,治療は食道癌に準ずる。

(7)食道アカラシア 食道・噴門部の運動に関与する自律神経の失調により嚥下障害が起きる疾患。噴門痙攣(けいれん)症,特発性食道拡張症,噴門無弛緩症また単にアカラシアachalasiaとも呼ばれる。消化管の運動は,交感神経,副交感神経(迷走神経)によって制御されているが,この失調により下部食道噴門部が十分に広がらず,食物が食道に停滞し,食道が異常に拡張する。20歳から50歳代の比較的若い女性に多い。失恋,死別,事業の失敗などの精神的打撃が誘因になることもある。おもな症状は嚥下障害であるが,食道癌と異なり,長い間にわたってもあまりやせず,米飯より水が通りにくく,症状がよくなったり悪化したりを繰りかえす。その他の症状として,嘔吐,胸痛(胸骨後部痛),胸焼けなどがある。一般に,精神緊張時,過労時,食事開始時,冷水摂取時,冷食摂取時に症状が悪化する。治療法は,薬物,食道拡張術,手術のいずれかが選ばれる。近年,手術治療法が進歩し手術成績が向上したので,積極的に手術治療が行われる。食道胃接合部を広げ食物の通過をよくする形式の手術が主として行われている。

(8)食道憩室 食道の一部が外側に袋状に突出するもの。食道筋層の弱いところにできるものと,周囲リンパ腺の炎症で外へ引っ張られてできるものとがある。前者は頸部食道と下部食道に好発し,後者は中部食道に好発する。大きくなると,食物がたまり外側から食道内腔を圧迫し,嚥下障害をひき起こすことがある。大きなものの場合は憩室摘除術が行われる。

(9)食道狭窄 食道の一部が狭くなって,液体や食物の嚥下が困難になった状態。異物による狭窄,腫瘍による狭窄(食道癌,食道肉腫,食道筋腫など),ひきつれによる狭窄(食道炎,食道潰瘍,食道手術後など),外圧迫による狭窄(食道憩室,隣接臓器の疾患など),機能的狭窄(食道アカラシアなど)がある。原因によって治療法が異なるので,まず,X線検査,内視鏡検査などによる診断を行わなければならない。

執筆者:小野沢 君夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「食道」の意味・わかりやすい解説

食道

しょくどう

消化管の一部。食物を口腔(こうくう)から胃に輸送する長い管で咽頭(いんとう)の下方に続き、胃の噴門までをつなぐ。全長は約25センチメートル。全体を頸部(けいぶ)、胸部、腹部の3部分に区分する。食道頸部は約5センチメートルで、第6頸椎(けいつい)の高さから第1胸椎の高さまでで椎骨の前を下行する。前方には気管があり、そのすぐ後ろを食道が通る。食道の両側には総頸動脈と内頸静脈が走り、左側を胸管が走っている。また、食道と気管との間には反回神経(迷走神経の枝)が上行している。食道胸部は長さ約15~18センチメートル。胸腔内にある部分で、第1胸椎の高さから、横隔膜を貫く部分(第11胸椎の高さ)に位置する。食道胸部は、初め気管の後ろでやや左側寄りに下行し、大動脈弓の後ろを通ると下行大動脈の右側に沿って下行するが、しだいに大動脈の前方に出て、横隔膜の食道裂孔を抜けて腹腔に入る。胸腔では前方に気管、気管分岐部、左気管支、心外膜などが接し、後方は脊柱(せきちゅう)、胸管、半奇静脈(胸腔の後壁で脊柱の左側を上行する静脈)などが接している。食道腹部は長さ約2~3センチメートルで、横隔膜の食道裂孔を通るとやや左側に曲がり第11胸椎の高さでその前左方で噴門に移行する。

[嶋井和世]

食道の構造目次を見る

食道は前後にやや圧平されている管状構造であるが、生理的な狭窄(きょうさく)部が3か所に存在するとされている。第一狭窄部は食道の上端で咽頭に連なる部分で、この部分の狭窄はいわゆる上(じょう)括約筋(横紋筋)の収縮による狭窄と考えられる。とくにこの筋は下(か)咽頭収縮筋のうち、咽頭後壁から前方の輪状軟骨につく輪状咽頭筋そのものとみなされ、狭窄はこの筋の収縮によるものと考えられる。第一狭窄部は上門歯から15センチメートルの距離にあり、その直径は1.4センチメートルである。第二狭窄部は食道の中部で、大動脈弓と左気管支が交叉(こうさ)する部分にあたるため、大動脈狭窄という。この部分は大動脈弓あるいは左気管支の圧迫によって狭くなるが、上門歯から22~25センチメートルの距離にあり、その直径は1.5~1.7センチメートルである。第三狭窄部は横隔膜を貫通する食道裂孔にあたる部分で、横隔膜狭窄部という。上門歯から第三狭窄部までの距離はほぼ40センチメートルほどで、直径は1.6~1.9センチメートルである。

胃と食道の境から上方1~4センチメートルの部位にある輪走筋は下(か)括約筋(平滑筋)とみなされ、第三狭窄部に関係あると考えられる。しかし下括約筋と胃内容物の逆流防止との関連については明確ではない。

なお、鳥類以下の動物では、食道は全部平滑筋であって、ヒト以外の哺乳(ほにゅう)動物では一般に横紋筋の範囲が広がり、下部3分の1が平滑筋だけとなる。しかし、有袋類では胃に近い半分が平滑筋である。

食道の壁の組織は3層からなり、内側から粘膜層、筋層、外膜に分けられる。粘膜層は重層扁平(へんぺい)上皮で覆われ、食道が空虚な場合は粘膜に縦走のしわが多くなる。胃の粘膜は単層扁平上皮で覆われるため、食道の粘膜と胃の粘膜の境は明瞭(めいりょう)に区別できる。食道では粘膜下組織に食道腺(せん)という粘液腺がある。この腺の分布は個人差が多く、胃に近い場合は食道噴門腺とよばれる。食道壁の中間層が筋層である。この筋層中には内側に輪走筋、外側に縦走筋の2層があり、弱い螺旋(らせん)状となって走る。食道頸部ではこの内輪層と外縦層の区別が明瞭ではない。筋層は食道の上3分の1が横紋筋で、下方に移るにしたがって平滑筋が混じり始め、食道の下半部は平滑筋となる。内輪層と外縦層との間には神経叢(そう)(筋層間神経叢)が発達し、筋層の運動をつかさどる。この筋層の蠕動(ぜんどう)によって内容物は胃に向かって輸送される。外膜は、弾性線維を含んだ疎性結合組織からなり、食道と脊柱あるいは周囲組織とを結合させている。

食道は長い管状器官であるため、これに分布する血管もいろいろな動脈から枝を受けている。関連するものとしては、下甲状腺動脈の枝、大動脈からの直接の枝、左胃動脈の枝などがあげられる。食道の静脈系をみると、食道胸部以下は奇静脈系(胸腔の後壁で脊柱の右側を上行する静脈系)に入るとともに左胃静脈ともつながっている(左胃静脈も門脈系である)。門脈系あるいはこれと連絡している静脈系に循環障害があると、門脈圧が亢進(こうしん)し、門脈系―体循環系の短絡路に食道静脈が用いられ、血管の血液うっ滞による静脈瘤(りゅう)を生じる。食道静脈瘤が破裂すると食道に大出血がおこり致命的となることがある。

食道への神経は迷走神経(副交感神経)と交感神経が分布して、食道神経叢を形成している。副交感神経の場合は、食道の筋運動や分泌作用をつかさどり、交感神経は血管運動性と考えられる。

[嶋井和世]

なお、食道疾患の80%近くが食道癌(がん)であり、症状としては後天性食道狭窄による嚥下(えんげ)障害がみられる。また大量出血による死の危険を伴うものに、前述の食道静脈瘤があり、肝硬変症やバンチ症候群などによる門脈圧亢進がこの疾患の原因となる。

[掛川暉夫]

百科事典マイペディア 「食道」の意味・わかりやすい解説

食道【しょくどう】

→関連項目噴門

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「食道」の意味・わかりやすい解説

食道

しょくどう

esophagus

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「食道」の解説

食道

関連語をあわせて調べる

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...