翻訳|pigment

精選版 日本国語大辞典 「顔料」の意味・読み・例文・類語

がん‐りょう ‥レウ【顔料】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「顔料」の意味・わかりやすい解説

顔料 (がんりょう)

pigment

着色を目的とした不溶性の粉体で,有機顔料organic pigmentと無機顔料inorganic pigmentに分けられる。有機顔料はほとんどすべて着色の目的に使用されるが,無機顔料は着色剤以外に充てん剤や体質補強剤などにも使用される。有機顔料は,その化学構造,使用形態,使用目的,発達の歴史などからみると,染料の近縁とみることができる。顔料は着色を目的とする場合,顔料を保持する系(展色剤,ビヒクルともいう)に不溶なことが要求され,同時に使用過程に用いられる油,有機溶媒,水などの溶媒にも不溶でなければならない。顔料がこのような不溶な形で展色剤に分散され,粉体として各種の着色の目的に用いられるのに対し,染料は〈染める〉という操作を経て繊維,プラスチック,その他の被染体に色を与えるので,操作のある段階では必ず一度は溶解あるいは溶解に近い現象を通り,同時に一般には染着という現象が存在する。とくに有機顔料と染料は密接な相関関係があり,相互に定義づけが困難な場合も多い。たとえば,アゾ系の酸性染料はアゾ化合物に置換基としてスルホ基にナトリウムが結合した構造をもち,この親水基のため水溶性であり,水溶液の状態で羊毛に染着する。ナトリウム塩をカルシウム塩,あるいはバリウム塩にすると,色素は不溶性となり,いわゆるアゾレーキazolake型の顔料として着色に使用される。

→染料

無機顔料

昔の無機顔料はおもに天然の鉱物を粉末にしたもので,白亜,胡粉(ごふん),べんがら(弁柄),黄土,辰砂,緑青(ろくしよう)(クジャク石),群青(ぐんじよう)(ルリ石),油煙などがその例であるが,近年は合成無機顔料が多く用いられている。無機顔料は一般に耐光堅牢度,耐熱性,耐昇華性,溶媒・展色剤に対する不溶性などの点で優れているが,色調は鮮明でなく,不透明で着色力も小さい。また化学的安定性,たとえば,酸,アルカリ,大気中のガス(二酸化硫黄や硫化水素など)に対する耐性は多くの場合中程度にすぎない。着色に用いられる場合には,その不溶性,隠ぺい性を重視し,塗料やプラスチックの着色に用いられている。無機顔料にはクロム,鉛,カドミウムなどの重金属化合物が多く用いられ,毒性をもつものがあるので,製造とその使用に際しては注意が必要である。有機顔料は一般に毒性が小さい。無機顔料の生産量は有機顔料に比べ非常に大きく,日本工業規格(JIS)に規定されている無機顔料は,亜鉛華,鉛白,リトポン,カーボンブラック,鉛丹,べんがら,黄鉛(クロムイェロー),群青(ウルトラマリン),紺青,亜鉛黄(ジンククロメート),沈降性硫酸バリウム,およびバライト粉,二酸化チタンの12品目である。

次に代表的無機顔料を色別にあげる。

体質顔料

それ自体の屈折率は低く隠ぺい性には関係ないが,展色剤中に増量剤として加えられ,流動性,強度,光学的性質の改善のために用いられる白色顔料で,炭酸カルシウム,硫酸バリウム,水酸化アルミニウムが用いられる。

白色顔料

色材として用いられる白色顔料には,可視領域に特定の吸収をもたないこと,屈折率が大きく不透明なことが要求され,亜鉛華(酸化亜鉛),リトポン,チタン白(酸化チタン(IV))が著名である。

黄色顔料

クロムイェロー,カドミウムイェロー,ニッケルチタンイェローがある。ニッケルチタンイェローは酸化チタン,酸化ニッケル,酸化アンチモンの混合物を高温に加熱して得られる高級顔料で,非常に高い耐熱性をもち,また耐光・耐アルカリ・耐酸性も優れている。高級塗料およびプラスチックの着色に用いられる。

赤色顔料

べんがら(酸化鉄赤),カドミウムレッド,モリブデンオレンジなどが代表的である。べんがらは耐光性,耐候性,耐薬品性,隠ぺい力,着色力が優れ,主として塗料に用いられる。カドミウムレッドはとくにプラスチックの着色に用いられるほか,ホウロウ,ガラス,タイルなどの着色に用いられる。モリブデンオレンジはクロムバーミリオンともいい,モリブデン酸鉛,クロム酸鉛,硫酸鉛の混晶である。硝酸鉛溶液に二クロム酸ナトリウム,モリブデン酸ナトリウム,ボウ硝(硫酸ナトリウム10水和物)を加え,pHを調整しつつ反応させて製造する。塗料におもに用いられるほかに,プラスチック,印刷インキ,絵具などにも用いられる。

青色顔料

ウルトラマリン(群青)は硫黄を含むナトリウムアルミノシリケートで,酸に弱いがアルカリに強く,プラスチック,塗料,洗濯の際の青みづけ等に用いられる。紺青は主成分がフェロシアン化鉄(Ⅲ)で,耐酸性は強いがアルカリ,熱に弱い。印刷インキ,塗料,クレヨンなどに使う。コバルトブルーは,酸化コバルト,酸化アルミニウムを1200℃付近で焼成して得られるアルミン酸コバルトCoO・xAl2O3を主成分とする固溶体。美しい青色で耐久性が大きく,低温溶融ガラスにも溶けないので,陶磁器,ホウロウ,高級絵具などに用いられる。

緑色顔料

クロムイェローと紺青の混合物で安価な特色をもつクロム緑,耐久性が大で絵具,ガラス着色などに使われるコバルト緑などがある。

黒色顔料

炭素の黒鉛型微結晶の集りであるカーボンブラックが使用される。墨,美術品用の絵具には昔から油煙や松煙に含まれる炭素の微粉末(すす)が黒色顔料として使用されてきた。

金属粉顔料

塗膜中に金属粉を分散させメタリック光沢を与える目的で使用されるが,場合によっては紫外線,赤外線を遮断する性質を利用して,これらの影響を防ぐ目的にも用いられる。一般にはアルミニウム粉,ブロンズ粉,銅粉,ステンレススチール粉などの使用が多い。

さび止め顔料

鉄材のさび止めを目的とする塗料に使用する無機顔料で,金属粉,亜鉛華,鉛系顔料,クロム酸塩などが単独または混合して用いられる。とくに塩基性(オキシ)クロム酸鉛PbCrO4・PbO,クロム酸亜鉛ZPO型ZnCrO4・4Zn(OH)2およびZPC型K2O・4CrO3・4ZnO・3H2Oなどが代表的である(さび止め塗料)。

有機顔料

有機顔料の着色剤としての特徴は,その鮮明な色調と大きな着色力にある。無機顔料は透明性が小さく,それと逆の関係にある隠ぺい性は大であるが,有機顔料ではこれらの性質は品種の選択,製造条件の制御などによってかなり自由に調整できる。したがって同一品種の有機顔料が印刷インキ用の透明顔料としても,また塗料用の隠ぺい力が大きい不透明顔料としても用いられることがある。耐光性は品種により中程度(ブルースケール3級)から優秀(8級)までさまざまである。アゾ顔料等では,無機顔料で希釈すると耐光性が著しく低下する現象があるので注意を要する。主として印刷インキ,塗料,ゴムおよびプラスチックの着色,合成繊維の原液着色,顔料捺染,雑貨の着色に用いられる。

有機顔料を化学構造から分類すると,黄色~赤色系の主体をなすアゾ顔料と,青色~緑色系のフタロシアニン系が多く,ほかに金属錯塩型顔料,トリフェニルメタン系顔料,また近年その開発が精力的に進められているモダンピグメントmodern pigmentsがある。

アゾ顔料

発色団としてアゾ基-N=N-を含む顔料で,カルボキシル基-COOH,スルホ基-SO3Hなどの親水基を分子内にもたない不溶性アゾ顔料と,これを分子内にもつ水溶性アゾ色素をカルシウム塩,バリウム塩の形で不溶化したアゾレーキ顔料に分類される。

(1)不溶性アゾ顔料 (a)親水基をもたないジアゾ成分をβ-ナフトール,2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸およびそのアニリド(ナフトールAS類)にカップリングした系統(図1-a) 赤色~紫色顔料で,親水基をもつアゾレーキに比べ耐水・耐アルカリ性が大きく,耐光性もかなり高い。印刷インキ,エマルジョン塗料などに用いられる。(b)親水基をもたないジアゾ成分をアセトアセトアニリドにカップリングした系統(図1-b) ハンザイェロー系ともいわれる黄色顔料で,性質・用途は(a)とほぼ同様である。クロムイェローと比べると着色力が大きく,無害である。(c)ジクロロベンジジンをアセトアセトアニリドにカップリングしたもの(図1-c) ベンジジンイェロー系といわれる黄色ジスアゾ系顔料で,耐光性は中程度だが,印刷インキには重要で,塗料,ポリ塩化ビニル(PVC),ゴムにも用いられる。

(2)アゾレーキ顔料 ジアゾ成分やカップリング成分にスルホ基やカルボン酸基をもつモノアゾ顔料で,通常カップリング反応で得たナトリウム塩の水溶液に塩化バリウムまたは塩化カルシウム水溶液でレーキ化して,不溶の塩としてとり出す。代表的なものを図2-a,図2-bに示す。極性の高い構造であるため,耐水・耐アルカリ性は低いが耐溶媒性は高い。耐光性は中程度だが,色は鮮明で着色力大で安価であるため,印刷インキ,プラスチック,塗料などに使用される。レーキ化に用いる金属としては,カルシウム,バリウムのほかにストロンチウム,マグネシウム,マンガン,ナトリウムが挙げられる。製造条件としてカップリングおよびレーキ化のpH,温度,レーキ化の際のロジンセッケンの有無などは生成顔料の結晶形,粒子の大きさなどに大きな影響を与え,色調,その他の性質が,非常に変わってくる。

フタロシアニン顔料

発色団としてテトラアザポルフィリン環をもつ顔料。実用化されているものに,銅フタロシアニン(図3-a),高塩素化銅フタロシアニン(図3-b),低塩素化銅フタロシアニン,スルホン化銅フタロシアニン(以上はレーキ顔料),および無金属フタロシアニンがある。銅フタロシアニンは美麗鮮明な青色,高塩素化銅フタロシアニンは同様な緑色を呈し,耐光堅牢度その他最高の値をもつ理想的で万能な顔料である。複雑な構造をもつが製法は簡単で,銅フタロシアニンは無水フタル酸,尿素,銅塩を触媒の存在下で加熱する方法(ワイラーWyler法)か,フタロジニトリルと銅塩を加熱する方法(フタロジニトリル法)で得られる。高塩素化銅フタロシアニンは,テトラクロロ無水フタル酸を原料とするワイラー法か,銅フタロシアニンを適当な溶媒中で塩素化して合成される。これらはさらに顔料化という操作で結晶形と粒子径を整え,適性のよい顔料とする。

その他

アゾ顔料の性能がフタロシアニン顔料に比べ不満足なため,近年黄色,橙色,赤色,紫色の領域でフタロシアニンなみの性能をもつ新規顔料の開発が行われ,それらをモダンピグメントと呼んでいる。具体例として,テトラクロロイソインドリノン黄色(図4-a),キナクリドン赤~紫色(図4-b),ジオキサジン紫色,縮合型アゾ顔料などがある。これらは耐光・耐水・耐酸・耐アルカリ堅牢度が高いばかりでなく,とくに耐溶媒・耐熱性が大で,自動車用焼付け塗料に適している。

執筆者:新井 吉衞

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「顔料」の意味・わかりやすい解説

顔料

がんりょう

pigment

水、油、アルコールなどに不溶の有色不透明の粉末で、粉末の分散状態のままで物を着色する色料の総称。これらに可溶なものは染料と総称し、顔料と染料をあわせて色素という。染料のなかにも不溶のものがあり、顔料として用いられ、これらは色素顔料とよばれる。

[大塚 淳]

歴史

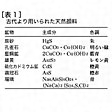

有史以前より人類は有色の鉱物を粉砕し、顔料として使用している。そのなかでも酸化鉄を主成分とするある種の土は、黄、茶、赤系の色調を示すものとして、もっともよく使用されていたと推定される。このほかにも1のようなものが知られていた。

古代中国では辰砂(しんしゃ)が、古代エジプトでは藍銅(らんどう)鉱が使用され、さらにエジプト青とよばれるCaCuSi4O10の組成をもつ青色顔料がすでにつくられていた。また、密陀僧(みつだそう)(黄色)、鉛丹(えんたん)(赤橙(せきとう)色)、鉛白、緑青(ろくしょう)も調製されていた。これらのほかイタリアでは、緑色の粘土物質である緑土、鉄を含み暗いカーキ色を示すシェナ、鉄のほかにマンガンなどを含み茶色を示すアンバーを産し、アフガニスタン産の天然群青(ぐんじょう)は高価な顔料として珍重された。

中世後期のドイツではCoO-K2O-SiO2系の青色ガラスがスマルトとよばれ使用された。18世紀に入り、化学の急速な進歩とともに新しい顔料が次々につくられた。おもなものを2に示す。また、1779年に発見されたクロムは、その化合物がもつ色の多様性から、色を意味するギリシア語のchromosにちなんで命名されたことからもわかるように、顔料史上の画期をなしたともいえるものである。現在実用化されている無機顔料の多くは、20世紀になって工業的な生産に移行されている。

[大塚 淳]

セラミック顔料の歴史

陶磁器の分野でも、その開発に伴っていろいろな顔料がつくられてきた。古くから使われていた釉(ゆう)(うわぐすり)の着色剤は、鉄、マンガン、コバルトおよびアンチモンの化合物(主として酸化物)であった。18世紀末から19世紀初期にかけ、近代化学の進歩に歩調をあわせ、新しく発見された化合物による陶磁器の着色が試みられた。セラミック(陶磁器)顔料の原料としてもっとも重要な酸化クロム、酸化亜鉛がこの時期に登場し、セラミック顔料の傑作ともいうべきビクトリアグリーンとクロムスズピンクとがつくられている。

20世紀になり、ジルコン系の顔料および乳濁剤が開発された。ジルコン系顔料には、青、黄、グレー、サーモンピンクなどがあり、各種の釉に使用でき、混色が可能なため、好みの中間色が出せるようになり、タイル類の色調が豊富になった。

[大塚 淳]

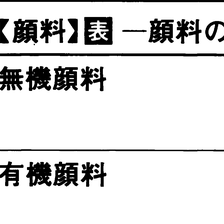

分類と用途

顔料の種類は非常に多く、簡単な分類ですべてを包含することはむずかしい。普通、天然顔料と合成顔料、無機顔料と有機顔料に大別されるが、色別による分類のほうが実際的である。この項では主として無機顔料について述べる。一般の無機顔料を色別および機能別に分けてみると次のようになる。

色による分類

白色顔料=二酸化チタン、亜鉛華、硫化亜鉛、リトポン、鉛白、アンチモン白

体質顔料=沈降性硫酸バリウム、バライト粉、炭酸カルシウム、アルミナホワイト、ホワイトカーボン、クレー

黒色顔料=カーボンブラック、鉄黒、クロム黒、クロム酸銅

赤色顔料=べんがら、モリブデンレッド、カドミウムレッド、鉛丹

橙色顔料=モリブデンオレンジ、カドミウムオレンジ、黄鉛(赤口)

茶色顔料=アンバー

黄色顔料=黄鉛、カドミウムエロー、チタンエロー、クロムチタン黄、黄色酸化鉄

緑色顔料=酸化クロム、コバルトグリーン、ビリジアン、ピーコック

青色顔料=群青、紺青、コバルトブルー、セルリアン、マンガン青

紫色顔料=マルス紫、コバルトバイオレット、マンガンバイオレット

金属粉顔料=アルミニウム粉、銅および銅合金粉、ステンレス粉、亜鉛粉、金粉

真珠光沢顔料=雲母チタン(鱗片状チタン)、酸塩化蒼鉛

蛍光顔料=ZnS-Cu(緑)、ZnS-Mn(黄)、ZnS-Ag(紫)、ZnS-Bi(赤)

さび止め顔料=鉛丹、ジンククロメート、シアナミド鉛、鉛酸カルシウム、塩基性硫酸鉛、塩基性クロム酸鉛、リン酸亜鉛、クロム酸ストロンチウム、MIO(雲母状酸化鉄)

顔料の用途は多方面にわたり、塗料、印刷インキ、プラスチック、ゴム、合成繊維、製紙、文房具、陶磁器、化粧品、建材、皮革の各分野で着色剤として、また、プラスチック、ゴムの分野ではさらに充填(じゅうてん)剤や補強剤として使用されている。

[大塚 淳]

性質

無機顔料、有機顔料の別を問わず、顔料一般に要求される物性などは次のようなものである。

(1)顔料の粒子 顔料は染料と異なり、ある形状と大きさ、ある粒度分布をもった状態で使用する。同じ化学組成でも粒子の大きさ、形状により、色、着色力、隠蔽(いんぺい)力、吸油量などの物性は大きく変化する。粒子の形状は顕微鏡あるいは電子顕微鏡により観察できる。

(2)隠蔽力・透明性・着色力 塗料が下地を完全に隠蔽しうる能力を隠蔽力という。同じ顔料でも粒度により異なり、一般には粒子が小さいほど隠蔽力は大きくなる。しかし粒径が可視光線の波長の半分(約300~400ミリミクロン)以下になると、光は顔料を透過するようになり透明になる。α-Fe2O3やα-FeOOHを主体とする透明酸化鉄顔料では100ミリミクロン以下の粒径である。隠蔽力は一般には大きいことが望まれるが、メタリック塗料では透明性が要求される。隠蔽力、透明性は、顔料とビヒクル(展色材)の屈折率の差により決定される。この差が大きいと隠蔽力は大となり、差が小となるにつれ、しだいに透明になる。着色力は粒子が小さいほど増加する。

(3)耐久性 耐久性には、耐光性、耐候性、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐水性などがある。(a)耐光性 耐光性試験は顔料単独では行わず、かならず顔料‐ビヒクル系で行われる。日光暴露は数か月ないし1年以上を要するため、フェードオメーター(退色試験機の代表的なもの)により促進試験が行われる。(b)耐候性 耐光性と区別できるが、耐光性の低いものは耐候性も不良である。耐候性の促進試験にウェザーメーターや塩水噴霧試験機が用いられる。(c)耐熱性 無機顔料では100℃から1000℃以上まで安定というものまであり、有機顔料のせいぜい300℃という値に比べはるかに優れている。(d)耐薬品性 使用目的によって、耐酸性、耐アルカリ性、あるいは他の薬品に対する耐性が要求される。たとえば、カラーセメント用やコンクリートに塗る顔料では耐アルカリ性が必要である。(e)耐油性・耐溶剤性 プラスチックや塗料に使用するときに必要で、無機顔料の場合、ほとんどの顔料は溶剤、油、樹脂に不溶である。(f)耐水性 ほとんどの顔料は水に不溶であるが、さび止めあるいは防汚顔料など特殊な用途のものでは、顔料がわずか溶解することにより、効果が生じる。

(4)比重 無機顔料の比重は、紺青(こんじょう)、カーボンブラックの約2から鉛丹の約9まであり、大部分のものは3~6の間にある。有機顔料は無機顔料に比べ比重は著しく低く、約1.2~2.9の間にある。かさは通常、比重とは逆に、有機顔料が大である。

(5)反応性と水素イオン濃度(pH) 希望の色調を出すために、2種類以上の顔料を混合することがつねに行われている。このため、各顔料の性質を理解しておくことが必要である。一般に硫化物系の顔料と鉛を含む顔料とを混合すると黒変し、鉛白のような塩基性顔料に酸価の高い油を混ぜるとゲル化する。

(6)吸油量 顔料粒子間のすべての空隙(くうげき)をビヒクルで埋めたときのその量をさす。吸油量は、顔料の比重、粒径とその形状、表面の状態、凝集状態、およびビヒクルの種類と粘度により左右される。

(7)顔料の表面処理 顔料表面の性質を変え、他の性能あるいはさらに高度の性能を与えるため行う。表面処理により、分散性、湿潤性、耐久性、耐光性、耐候性、耐熱性、耐薬品性、耐白亜化性、吸湿性、色の安定性、貯蔵安定性、塗膜光沢、隠蔽力、着色力、吸油量などが改善され、また顔料の不活性化が可能になる。顔料には親水性のものと親油性のものがあり、表面処理により、その親水性、親油性を調節でき、さらにまったく逆の性質にすることもできる。顔料の表面処理は分散性または湿潤性の改善を目的とするケースがもっとも多く、この結果、作業性が向上、わずかのエネルギーで顔料を分散させることが可能となる。次に多いのが耐久性、耐候性などの向上を目的としたものである。このほか、帯電、酸化、粉塵(ふんじん)化、凝集、固結の各防止、金属粉末顔料では耐食性の向上など、いろいろの目的にあわせた表面処理が実用化されている。もっともよく知られている例が酸化チタンの場合で、アルミニウムやケイ素の含水酸化物で表面を被覆したり、焼成時に少量の酸化亜鉛を加え、分散性や耐候性の改善が図られている。

以上のような表面処理は、顔料の表面の物性を変化させることであり、したがって顔料の凝集状態、比表面積、静電特性、付着性、充填特性、流動性などの粉体としての特性も当然変化する。このため貯蔵、輸送、混合、集塵などの単位操作においては、プラスにもマイナスにも作用することがあるため、実際に顔料を取り扱うときは十分注意しなければならない。前述のように、顔料は1種類のみで使用されることは少なく、2種以上の多成分系で使用されることが多く、表面処理剤から予期せぬトラブルをおこすことがある。このことから顔料の表面処理に普遍性のないことがわかる。

(8)顔料の分散 顔料の分散状態の良否は、塗料、印刷インキ、プラスチック、絵の具その他の、色、光沢、隠蔽力その他の物性を左右する。顔料の分散は、分散装置の進歩のほか、表面処理、界面活性剤その他助剤の利用が大きく寄与している。

[大塚 淳]

無機顔料にみられる新しい流れ

無機顔料の用途は、単に物を着色する以外に、防錆(ぼうせい)用、防汚用(主として船底塗料)、蛍光顔料(夜光塗料)、陶磁器用、示温用など多岐にわたっているが、最近、ホワイトカーボンを充填剤として接着剤に用いてその接着効果を向上させ、また、顔料、充填剤として紙に加えてその軽量化を図ることが検討されている。また、可視部の吸収を利用し、テレビのブラウン管の蛍光体に顔料をコートし、色調のコントラストをつける目的で用いられるものに、べんがら(青、緑の部分を吸収し赤のコントラストをつける)、コバルトブルー(緑から赤の一部を吸収し、青のコントラストをつける)などがある。このほか、周囲と同じように赤外線を反射し、赤外線写真からその存在を隠すカムフラージュ用の顔料も開発されている。一般の無機顔料の使用条件は、しだいに過酷になりつつあり、そのため、耐熱性、耐久性のよいセラミック顔料が一般の無機顔料の分野で使用される例が二、三出てきている。

[大塚 淳]

『河嶋千尋編『新しい工業材料の科学』(1968・金原出版)』▽『桑原利秀・安藤徳夫著『顔料および絵具』(1982・共立出版)』

百科事典マイペディア 「顔料」の意味・わかりやすい解説

顔料【がんりょう】

→関連項目絵具|色素|体質顔料|パテ|無機化学工業|油性塗料

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「顔料」の意味・わかりやすい解説

顔料

がんりょう

pigment

顔料

がんりょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「顔料」の解説

顔料

ガンリョウ

pigment

彩色に利用される不溶性の有色または無色の物質をいう.微粉末を適当な媒体(ビヒクル(vehicle)という.水,油,樹脂を溶かした有機溶剤など)に分散させて塗料や印刷インキの着色材とし,あるいはゴム,プラスチックに直接練り込んで彩色に用いる.分散媒との屈折率の差,粉末度,表面状態(耐化学薬品性など),そのほかが可視光吸収以外にも考慮されるべき性質となる.分類は,天然顔料と合成顔料,無機顔料と有機顔料とに大別するか,あるいはこれらを合わせたままで色別に,白色顔料,赤色顔料,などに分けられる.なお,着色の目的以外に,たとえばさび止め,つや消し,毒性(船底塗料),蛍光,増量などの目的で添加される固体粉末も顔料に含める場合が多い.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

普及版 字通 「顔料」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の顔料の言及

【写真】より

…日本のアマチュア写真家も西欧と同様に絵画的主題からの影響はまぬがれなかったが,しかしなじみ深い山水画をはじめとする文化的・風土的背景の影響は,日本の地方色として著しい特徴となっている。このため明治期の多くの写真には独特の抒情性が見られ,この主題を助長するために〈ピグメントpigment法〉という写真に顔料を用いる技法が流行した。このプロセスでは手作業による強調と省略が自由に行えるので,絵画的なイメージにいっそう接近させることができた。…

【塗料】より

…流動性の物質で,物体の表面に塗り広げた後,所定の条件のもとで固化,硬化し,連続した皮膜となり,被塗物の美化および保護などの作用をするものをいう。広義にはペイントを塗料の意味に用いることもあるが,一般には顔料を含む塗料をペイントと総称する。塗料の硬化条件には,空気中に放置,所定の温度で所定の時間加熱,電子線の照射,紫外線の照射などがある。…

※「顔料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新