精選版 日本国語大辞典 「結晶水」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「結晶水」の意味・わかりやすい解説

結晶水

けっしょうすい

water of crystallization

結晶中に構造要素となって含まれる水。化学式中に一定の組成を示し、結晶構造中でも一定の位置を占め、結晶格子の安定化に寄与するが、一定温度範囲で一定の水蒸気圧(解離圧)を示し、熱すると段階的に放出され、それに伴い結晶構造が変化する例が多い。この種の水は結合水ともよばれる。結晶水をもつ塩を含水塩hydrated saltということもある。結合水は結合や存在の状態により、次のように分類される。

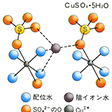

(1)配位水 配位子となって錯イオンをつくっている水。硫酸銅(Ⅱ)五水和物CuSO4・5H2Oの中の4分子の水は[Cu(H2O)4]2+の錯イオンをつくり、その青色の原因となっている。

(2)陰イオン水 前例の残りの1分子の水は硫酸イオンに水素結合しており、陰イオン水とよばれる。この場合、配位水よりも加熱によって脱水されにくい。

(3)格子水 後述の沸石水に似ているが、結晶構造中に生じた空間を満たして一定の組成で存在する水。K3[Fe(CN)6]・3H2O, K2[HgCl4]・H2Oなどにみられる。

(4)構造水 水酸化物イオンとして存在するが、加熱するとH2Oとなって脱出するもの。Mg(OH)2, Na2[Sn(OH)6]などにみられる。

(5)オキソニウムイオン 水素イオンと結合してH3O+となっているもの。(H3O)ClO4などの酸の結晶にみられる。

沸石水zeolitic waterは広義の結晶水であり、剛直性のある籠(かご)状の結晶構造中に含まれ、加熱あるいは減圧によって連続的に脱出し、組成も定比にはならない。脱水による結晶構造の変化もほとんどない。沸石類(ゼオライト)に含まれる水が典型例のため、この名がある。別に、水(氷)が籠状構造をつくって他の分子を閉じ込める包接化合物(包接水和物)もあるが、その水は結晶水とはいわれていない。

水以外でも、ある溶媒の溶液から晶出する結晶が溶媒分子を構造要素として取り込むことがあり、それを結晶溶媒という。

[岩本振武 2015年8月19日]

改訂新版 世界大百科事典 「結晶水」の意味・わかりやすい解説

結晶水 (けっしょうすい)

water of crystallization

結晶中に一定の割合(モル比)で含まれている水をいう。結晶水は結晶内で一定の位置を占め,結晶格子の安定化に寄与している。また,一定の温度範囲で一定の水蒸気圧を示す。したがって,結晶水を含む結晶を徐々に加熱していくと,ある一定の温度で,段階的に脱水が起こる。そのとき結晶構造は変化する。結晶中の存在状態により結晶水はつぎのように分類される。(1)配位水 イオンからなる結晶中でイオンに直接配位して錯イオンをつくる水分子(たとえば[Cu(OH2)4]2⁺)をいう。(2)陰イオン水 SO42⁻・H2Oのように陰イオンに結合している水をいう。この水は水素結合により陰イオンに強く結合している。(3)格子水 結晶格子間の空所を満たし,格子を安定化する水を格子水または構造水という。この水はイオンに配位してはいない。水酸化マグネシウムMg(OH)2のような水酸化物中に含まれている水(Mg(OH)2を加熱すると,分解してMgOとH2Oとになり,結晶構造はこわれる)を構造水ということもある。(4)酸水和物に含まれる水 硝酸1水和物[H3O⁺][NO3⁻],過塩素酸1水和物[H3O⁺][ClO4⁻]などのように,強酸水和物中には水素イオンに水が結合したオキソニウムイオンH3O⁺が含まれる。このような水和陽子はH3O⁺に限らず,多くの水と結合して結晶をつくることがある。結晶中の水には,上記の結晶水のほか,沸石水(脱水で結晶構造が変わらない場合の水分)やクラスレート化合物中に含まれる水がある。

執筆者:橋谷 卓成

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「結晶水」の解説

結晶水

ケッショウスイ

water of crystallization, crystal water

結晶内の特定の位置を占め,結晶中に一定の結合比で含まれている結晶形成に不可欠の水.結合の種類によって,次のように分類されている.

(1)配位水,

(2)陰イオン水,

(3)格子水,

(4)構造水,

(5)オキソニウムイオンH3O+として含まれるもの.

これらの水は一定温度範囲で特定の蒸気圧を示し,加熱により明瞭な段階的脱水を示す.配位水は結晶中の金属イオンに配位している水をさす.硫酸銅結晶CuSO4・5H2Oは[Cu(H2O)4]SO4・H2Oと表され,中心の銅イオンに直接配位して錯イオンを形成している4分子の水がこれである.また,陰イオン水は硫酸銅中で硫酸イオンSO42-と強く結合している1分子の水がこれに相当する.格子水は結晶中の空間に一定の割合で含まれるものである.構造水とは,H2O分子としてよりOH-として結合している水で,含水ケイ酸塩などにみられる.オキソニウムイオンH3O+として含まれる例は(H3O)ClO4がある.そのほか,結晶格子内空間に位置しているが,加熱により連続的に放出される水がある.これを沸石水とよぶが,水の放出によって結晶構造は変化しない.通常はこの水を結晶水とよばない.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「結晶水」の意味・わかりやすい解説

結晶水【けっしょうすい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「結晶水」の意味・わかりやすい解説

結晶水

けっしょうすい

water of crystallization

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新