精選版 日本国語大辞典 「法華経」の意味・読み・例文・類語

ほけ‐きょう ‥キャウ【法華経】

ほっけ‐きょう ‥キャウ【法華経】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「法華経」の意味・わかりやすい解説

法華経 (ほけきょう)

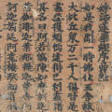

大乗仏教経典の一つ。天台宗,日蓮宗の中心聖典。原題はサンスクリットで《サッダルマプンダリーカ・スートラSaddharmapuṇḍarīka-sūtra》(白蓮華のごとき正しい教え)。サンスクリット語原典,チベット語訳および漢訳3種が現存する。漢訳は竺法護(じくほうご)訳《正法華(しようほつけ)経》,クマーラジーバ(鳩摩羅什(くまらじゆう))訳《妙法蓮華経》,闍那崛多(じやなくつた)・達摩笈多(だつまぎゆうた)共訳《添品(てんぽん)妙法蓮華経》であるが,一般に用いるのはクマーラジーバ訳である。

27(または28)章よりなるが,第2章〈方便品〉を中心とした部分が最も早く成立し,その思想は〈開三顕一〉〈開権顕実〉などと呼ばれる。すなわち,仏は衆生の機根に応じて三乗(声聞乗,縁覚乗,菩薩乗)の教えを説いたが,究極においては真理はただ一つであるとして,従来の大乗・小乗の対立の止揚統一を図っている。遅れて成立した後半部分の中心は〈如来寿量品〉で,ここでは菩提樹下で成仏した釈迦は仮の姿で,実は五百塵点劫(じんてんごう)という大昔に成仏していると説き,永遠の仏(久遠実成(くおんじつじよう)の釈迦)の理想を明らかにしている。最後の6章は最も新しいが,その中で,観音の信仰を説く〈観世音菩薩普門品〉は《観音経》として独立して尊重される。中国では,天台智顗(ちぎ)が《法華玄義》《法華文句(もんぐ)》の二大注釈書を著し,本経を諸経の中で最高の真理を説いたものとして尊重した。経の前半を〈迹門(しやくもん)〉,後半を〈本門〉と呼ぶことも智顗によって普及した。

執筆者:末木 文美士 日本における《法華経》の受容は早く,聖徳太子の《法華経義疏(ぎしよ)》の撰述にその徴を見る。奈良時代には,国分尼寺が各国に建立され法華滅罪の寺と称し,《法華経》は国家的信仰としての位置を獲得した。最澄は《法華経》を所依の経典として天台宗を開創したが,やがて密教,浄土教を受容して多彩な信仰を生むようになった。貴族社会に天台宗の信仰が浸透すると,《法華経》の写経をはじめ法華曼荼羅,釈迦説相図などが描かれ,法華経美術が開花した。平安時代の文学にも《法華経》の思想は大きな影響を与え,法華経和歌や説話を生んだ。古代末期には持経者(じきようしや)と呼ばれる《法華経》の修行者が活動し,《法華経》の信仰は庶民の間にも広く浸透した。このような法華経信仰の広がりを背景に,鎌倉時代に日蓮が現れて《法華経》の純粋な信仰を主張し,題目を唱えることをすすめた。その現世主義的な信仰の特性は,法華一揆にみるように現実の社会や政治との間にさまざまな緊張を生んだ。近世になると,江戸幕府の宗教政策の影響によって活力を失うが,心の中で信仰を受けとめる内観的な教学が打ち出された。しかし,近代社会の幕開けとともに,日蓮宗系の法華経信仰が鼓吹された。それは第2次世界大戦後の新興宗教の運動にも大きな影響を与え,その大部分が法華系の信仰で占められている。

執筆者:中尾 尭

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「法華経」の意味・わかりやすい解説

法華経【ほけきょう】

→関連項目熱原法難|勧学会|鬼子母神|金光明経|山王一実神道|諸法実相|鎮護国家|日蓮宗|日親|普賢|不受不施派|仏教|法華会|法華百座聞書抄|本朝法華験記|立正安国論|竜女成仏|六部|六根清浄

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「法華経」の意味・わかりやすい解説

法華経

ほけきょう

インド大乗仏教初期に成立した経典で、すべての仏教テキストのうちでも、もっとも重要な経の一つ。サンスクリット原典はサッダルマ・プンダリーカ・スートラSaddharmapundarīka-sūtraといい、ネパールにその完全な写本が数種伝えられ、20世紀初めに完本が出版された。そのほか中央アジア(西域)本、ギルギット(カシミール)本などがあり、チベット訳もある。漢訳は、(1)竺法護(じくほうご)訳『正(しょう)法華経』10巻(286)、(2)鳩摩羅什(くまらじゅう)訳『妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)』7巻(406)、(3)闍那崛多(じゃなくった)他訳『添品(てんぼん)妙法蓮華経』7巻(601)の3本がある。(1)はサンスクリット原典に比較的近いが、解読しがたい。(2)が断然群を抜いて広く読まれ、それが中国や日本の仏教に与えた影響、そしてそれを通じて文学などにみえる反映は、あらゆる仏教経典をあわせたもののなかで最大である。ただし(2)は当初数か所の欠落があり、それらはやや後代に付加され、さらに(3)の補訳の一部を含む。

現行の『妙法蓮華経』は「提婆達多品(だいばだったぼん)」を加えているが、羅什訳原本にも他書にもなく、それを除くと、すべてのテキストが27章からなる。これらを前半の13章(『妙法蓮華経』だけ14章まで)と後半の14章とに分け、前半を「迹(しゃく)門」、後半を「本門」とする。

迹門の中心思想は、当時の仏教において、声聞(しょうもん)と縁覚(えんがく)のいわゆる小乗の二乗と、菩薩(ぼさつ)の大乗との計三乗を、一乗(一仏乗)に統一することを説き、さまざまな仏教帰依(きえ)の方便(手段)がことごとく成仏の因縁となることを教えて、ここには寛容宥和(ゆうわ)の思想がみられる。「譬喩(ひゆ)品」(以下章名は『妙法蓮華経』による)だけではなく、多くの章は、まことに巧みな譬喩を交えて、仏教信仰を勧め、また、この『法華経』を尊重すべきことを教える。「見宝塔品(けんほうとうぼん)」などに宝塔について説かれるのは、当時ブッダ(釈迦(しゃか))や偉大な仏教者にゆかりの品々を祀(まつ)った塔(これをストゥーパという)を崇拝していた人々と、この経との密接な関係を物語るとみられる。

本門の思想は、「如来寿量(にょらいじゅりょう)品」に明言されるように、かつてこの地に現れた歴史上のブッダは方便の姿にすぎず、本来の仏は永遠に滅びることのない久遠(くおん)常住不滅であることを強調する。「常不軽(じょうふぎょう)菩薩品」には、どんな場合にも、どんな人に対しても、尊敬を実践した菩薩の物語がある。「観世音(かんぜおん)菩薩普門(ふもん)品」は、観世音菩薩があまねく衆生を救済することを説いて、観音(かんのん)信仰の根拠となり、この章が独立し、『観音経』として広く読まれて現在に至る。

古くから、『法華経』をよりどころとして自説をたて、学派・宗派を確立した人々は数多く、また注釈書も圧倒的に多い。とくに、この経に依拠して、中国の智ぎに始まる天台宗は、最澄(さいちょう)により日本に伝えられ、その本拠の比叡山(ひえいざん)には、以後の出家者のほぼすべてが、いったんは籠(こも)って修行し、鎌倉仏教の祖師たちもここに学んだ。なかでも日蓮(にちれん)が『法華経』そのものに傾倒して、「南無妙法蓮華経」の唱題を始めたことは名高い。日蓮宗の系譜から出る現在の日本のいわゆる新宗教の多くも、『法華経』の精神の実践に活躍している。

[三枝充悳]

『坂本幸男・岩本裕訳注『法華経』上中下(岩波文庫)』▽『松濤誠廉他訳『法華経1・2』(長尾雅人・梶山雄一監修『大乗仏典4・5』1975、76・中央公論社)』▽『織田得能著『法華経講義』(1978・東方出版)』

山川 日本史小辞典 改訂新版 「法華経」の解説

法華経

ほけきょう

初期大乗経典の一つ。漢訳に3種あるが,鳩摩羅什(くまらじゅう)訳の「妙法蓮華経」8巻28品が最も有名。「無量義経」「観普賢経」とともに法華三部経と称される。「法華経」の前半14品は迹門(しゃくもん)とよばれ万人の成仏を説く一乗思想が,後半14品は本門とよばれ久遠実成(くおんじつじょう)という仏の永遠不滅が説き示される。中国の天台智顗(ちぎ)はこの経にもとづいて天台宗を樹立,最澄はそれを日本にもたらして比叡山を本山とした。「法華経」は古来,日本で最も親しまれた経の一つで,その影響は仏教界をこえて平安時代~中世の文化全般に及んだ。日蓮は法華経の行者を自称して独自の法華信仰を構築し,近代の新宗教も,法華信仰の系譜に連なるものが多い。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法華経」の意味・わかりやすい解説

法華経

ほけきょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「法華経」の解説

法華経

ほけきょう

『妙法蓮華経』の略称。8巻。鳩摩羅什 (くまらじゆう) の漢訳本が広く流布。聖徳太子が講義し,奈良時代には,成仏不可能とされた女人救済の唯一の経として,法華滅罪之寺(国分尼寺)も建てられ,『金光明最勝王経』『仁王 (にんのう) 経』とともに護国三経の一つとなった。天台宗・日蓮宗の根本経典。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の法華経の言及

【一乗】より

…仏陀は人間の素質や能力に応じて種々の説(三乗)を説いたが,それらは人びとを導くための方便にすぎず,実は唯一つの真実の教えがあるのみで,それによっていかなる人間もすべて平等に仏に成ることができると説く。法華・勝鬘・華厳等の大乗経典の所説で,とくに《法華経》(方便品)は,三乗の教えを方便の権説とし,一乗の教えのみが真実説であり,三乗教も究極的にはこの一乗教に帰するものであることを明らかにしたので有名。これを《法華経》の〈一乗開会(かいえ)〉という。…

【一致勝劣】より

…本迹(ほんじやく)一致と本迹勝劣を省略した語。《法華経》を解釈するにあたり,前半の14品(14章の意味)を迹門(しやくもん)とよび,後半の14品を本門とし,両門の関係が論じられた。日蓮は《法華経》をもって末代(末法)への教主釈尊の救いとし,天台宗が伝統的に迹門本門を一体とする解釈を批判して,本門によってこそ《法華経》の救いが保証されるとした。…

【一品経】より

…仏教の経典を章節(品(ほん)という)ごとに1巻に仕立てた写経。遺品のうえからはほとんど《法華経》に限られる。《法華経》は奈良時代以来しばしば写経されたが,藤原道長は1002年(長保4)5月,自邸で《法華経》の1品ずつを講賛する〈法華三十講〉を始行し,以後これを恒例とした。…

【観音】より

…5世紀初頭に法顕は南海で嵐にあったとき観音に祈った。《法華経》中の観世音菩薩普門品に同類の思想がみられ,この品が日本人の観音信仰の支えになっている。観音のサンスクリット名は男性名詞であるが,観音に種々の変化身があるため,オリエント(イランを含む)の母神信仰的要素がこれを通じて仏教に入りこみ,〈准胝観音〉,〈馬郎婦観音〉,〈多羅尊観音〉などを生み出した。…

【装飾経】より

…また正倉院蔵《梵網経》の表紙には山水が金銀泥で描かれている。平安時代に入って,写経の功徳を最も端的に説き女性往生をも説く《法華経》が広く信仰をあつめ,写経も宮廷貴族を中心に個人の営為が多くなった。さらに《法華経》信仰の中で法華八講と呼ばれる法会が盛行し,華美な行事となっていった。…

【鎮護国家】より

…鎮国ともいう。多くの仏典のなかにあって護国思想の顕著な《仁王般若(にんのうはんにや)経》《金光明(こんこうみよう)最勝王経》《法華経》の護国三部経のほかに,《大般若経》などが用いられた。もともと出世間の教えを説く仏教が,中国に伝来し教団勢力が形成されると,国家権力によって保護され統制され,利用されるようになる。…

【天台宗】より

… 隋代,天台智顗(ちぎ)が第2代皇帝煬帝(ようだい)の帰依をうけ浙江省の天台山国清寺と湖北省の荆州玉泉寺をひらき,中国仏教を再編したのに始まる。すでに5世紀の初め,クマーラジーバ(鳩摩羅什)が漢訳した《法華経》に基づき,智顗が著した注釈書の《法華玄義》と《法華文句》および《摩訶止観》の3部を根本聖典とする。9世紀の初めに,伝教大師最澄が入唐し,智顗より7代目の道邃と行満について宗旨をうけ,比叡山に延暦寺を創して日本天台をひらくが,最澄は,天台法華宗のみならず,達麿系の禅,円頓戒,密教という,同時代の中国仏教をあわせて,奈良仏教に対抗する新仏教運動の根拠としたため,日本天台は中国のそれとかなりちがったものとなる。…

【方便】より

…経典・論釈のみならず,文学作品などに用いられる場合,微妙な意味の変化がみられるが,基本の意味をふまえることによって理解できよう。とくに《法華経》では方便を開いて真実をあらわすことが大きなテーマになっており,〈方便品〉では〈三乗(さんじよう)が一乗(いちじよう)の方便である〉という。すなわち,小乗のさとりを求める声聞乗(しようもんじよう)・縁覚乗(えんがくじよう)も,大乗のさとりを求める菩薩乗も,すべて仏陀のさとりそのもの(一仏乗)に至らしめる方便であるという。…

【法華経美術】より

…《法華経》の全体もしくはその一部を典拠とし,経意ないしは経中に説かれた譬喩(ひゆ)説話や奇跡の情景を絵画,彫塑などに表現したもの。さらに《法華経》中の説話を意匠の拠り所とした工芸品や,書跡としての《法華経》そのものに種々な装飾を施したり,書写に工夫を加えた装飾経などを含む。…

【法華宗】より

…《法華経》をよりどころとする宗派。《法華経》は,インドの比丘(びく)(僧)の教団とは別に,在家信者の菩薩団の運動のなかで北西インドに成立,釈尊は歴史を超えた永遠の昔からの存在であるとし,その教えを譬喩(たとえ)や象徴によって説いた。…

【竜宮】より

…その宮殿は天上,地上,地下の中で最も華麗で,かつてここを訪れたナーラダ仙は,天界のインドラの世界よりも美しいと称賛したという。《法華経》第12,提婆達多品(だいばだつたほん)に,海中の娑竭羅(サーガラ)竜王の竜宮において,竜王の賢い娘が悟りを得るため,男子に変成した話がある。【田中 於菟弥】。…

※「法華経」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新