精選版 日本国語大辞典 「歪」の意味・読み・例文・類語

いが・む【歪】

ひずみ ひづみ【歪】

ゆが・む【歪】

いが・める【歪】

ひず・む ひづむ【歪】

いがみ【歪】

ゆがみ【歪】

ひず・める ひづめる【歪】

ゆが・める【歪】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「歪」の意味・わかりやすい解説

歪 (ひずみ)

strain

物体の変形の状態を表現する幾何学量で,材料力学において応力と並んで用いられる重要な基本量である。ひずみは基本寸法に対する変形量の比で定義される無次元量であるが,ひずみであることをとくに明示するときにはm/mなどの単位を併記することがある。また数値を100倍し百分率を付して表示する方法もしばしば慣用される。

微小変形におけるひずみ

物体に外力が作用して変形が生ずるとき,その形態には次の2種類がある。すなわち長さの変化と角度の変化である。これに対応してひずみにも垂直ひずみとせん(剪)断ひずみの2種類がある。図1に示す長さl0,直径d0の丸棒に軸方向の力(軸力)を加えて変形させ,長さがl,直径がdになったとする。このとき,ε=(l-l0)/l0を縦ひずみという。軸力が引張力であるとき棒は伸び,ひずみは正の値となる。圧縮力が作用するときは負である。それぞれ引張りひずみ,圧縮ひずみと呼ぶ。棒の長さの変化に伴い直径もd0からdに変化する。(d-d0)/d0を,このときの横ひずみという。縦ひずみ-横ひずみを垂直ひずみnormal strainと総称し,横ひずみε1と縦ひずみεの比はポアソン比と呼ぶ。

次に図2に示すように,高さh0の直方体を互いに平行な2面がずれるように変形(せん断変形)させたとき,そのずれの角(せん断角)をγ(単位はrad)とすると,このγをせん断ひずみshear strainという(ひずみは単位寸法あたりの変形量であるから,本来,せん断ひずみは図2においてλ/h0=tanγで定義されるが,変形が微小であればtanγ=γとおくことができ,角度の変化として与えられる)。ここに述べたひずみは基本寸法として原寸法を用いており公称ひずみnominal strainsと呼ぶ。公称ひずみは変形が小さい(微小変形)場合に用いられる。またせん断角によって表されるせん断ひずみをとくに工学せん断ひずみと呼び,ひずみテンソルと区別する。なお,物体の変形に伴ってその体積Vが⊿Vだけ増加したとき,⊿V/Vを体積ひずみと呼ぶ。

有限変形におけるひずみ

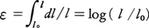

公称ひずみは,原寸法に対し変形量が小さいとはいえない有限変形の状態では近似が悪くなる。垂直ひずみにおいては,加重の増加とともに基準寸法を与える2点間の距離も変化するため,単に元の長さからの変形量を元の長さで除したものが,各荷重における真のひずみを表すとはいいがたいからである。そこで,これに代えて対数ひずみlogarithmic strainsが定義される。図1に示す棒の縦ひずみにおいて,ある瞬時の棒の長さをl,そのときの長さの変化分をdlとすると,そのときの縦ひずみの増加分はdl/lである。これを変形の初めから終りまで総和した が対数ひずみである。公称ひずみをeと書くと,対数ひずみはε=log(1+e)と書け,つねにε≦eである。だいたいの目安として0.01~0.05(1~5%)以下のひずみは公称ひずみを用いてさしつかえないが,これより大きいひずみには対数ひずみを用いる必要がある。

が対数ひずみである。公称ひずみをeと書くと,対数ひずみはε=log(1+e)と書け,つねにε≦eである。だいたいの目安として0.01~0.05(1~5%)以下のひずみは公称ひずみを用いてさしつかえないが,これより大きいひずみには対数ひずみを用いる必要がある。

物体中の1点のひずみ

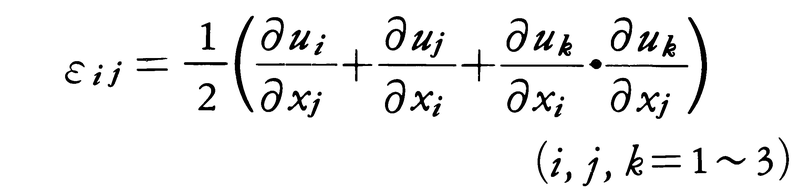

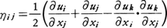

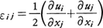

変形した物体中のある点のひずみ状態は,その点の近傍に基本寸法をとって定めたひずみにより記述される。図3の物体中の点Pの位置ベクトルをxi,変位ベクトルをuiとし,P点の近傍に2点Q,Rをとる。このとき,Q,RをPに接近させた極限において得られる線分,の長さの変化の割合はP点のQ,R方向の垂直ひずみを,またとの交角の変化はせん断ひずみを表す。三次元空間では3個の垂直成分と3個のせん断成分からなる6個の独立な成分によって1点のひずみが表される。直交座標系では空間座標(ラグランジュ座標)を用いた場合,

によって6個の成分が与えられる。これをグリーンのひずみテンソルという。また物体座標(オイラー座標)を用いると,6個の成分は, と書ける。これをアルマンシーのひずみテンソルという。それぞれの式の右辺の二次項は微小変形の場合一次項に比べ十分小さくなるので,これを省略すると両者は一致し,微小ひずみ,

と書ける。これをアルマンシーのひずみテンソルという。それぞれの式の右辺の二次項は微小変形の場合一次項に比べ十分小さくなるので,これを省略すると両者は一致し,微小ひずみ, となる。以上の3式でi=jの場合垂直成分を,i≠jの場合せん断成分を表す。ひずみテンソルのせん断成分は工学せん断ひずみの1/2となっている。

となる。以上の3式でi=jの場合垂直成分を,i≠jの場合せん断成分を表す。ひずみテンソルのせん断成分は工学せん断ひずみの1/2となっている。

ひずみの物理的意味

材料に応力が作用すればひずみが生じ,ひずみが加われば応力が生ずる。このときの応力とひずみの関係は材料の機械的性質を代表する重要な量であり,その表示式は応力ひずみ関係式,あるいは構成方程式と呼ばれ,材料力学の基礎方程式の一つである。線形弾性体におけるフックの法則もその一つである。

ひずみは発生する物理的機構の相違によりいくつかの成分に分けられる。一般に材料は応力が小さい間はほとんど完全な弾性を示し,応力とひずみは比例し(フックの法則),応力を除去すればひずみもほとんど0になる。図4は,応力とひずみが比例する限度A′(比例限度という)を超えて応力を加え,材料をA点まで変形させた場合で,応力を除去しても,ひずみはabだけは回復するが,非回復の残留成分Obが現れる。力を取り除いた後も残るこのひずみを永久ひずみ,または残留ひずみという。また回復成分は,弾性成分acと非弾性成分bcに分けられる。acを弾性ひずみといい,bcを擬弾性ひずみと呼ぶことがある。永久ひずみと擬弾性ひずみの和Ocを非弾性ひずみといい,弾性ひずみと非弾性ひずみの和を全ひずみということがある。通常,擬弾性ひずみは小さいのでこれを省略する。弾性ひずみは材料を構成する原子の間隔の変化により生じ,非弾性ひずみは結晶内のすべり,あるいは結晶粒界のすべりによって生ずる。時間非依存の非弾性ひずみを塑性ひずみといい,時間に依存する場合はクリープひずみという。非弾性ひずみは材料の破壊に関与する重要な量である。

執筆者:朝田 泰英

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

岩石学辞典 「歪」の解説

歪

世界大百科事典(旧版)内の歪の言及

【弾性】より

…ふつう液体や気体では一般の変形に対しては弾性を示さないが,静水圧による体積の変化に対しては弾性を示す。

[ひずみと応力]

弾性変形は,外から加えた力により,原子の配置が安定な構造からわずかに変化することによるもので,この変形をひずみと呼ぶ。ひずみには,伸びを表すひずみとずれを表すひずみがある。…

※「歪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新