改訂新版 世界大百科事典 「魞」の意味・わかりやすい解説

魞 (えり)

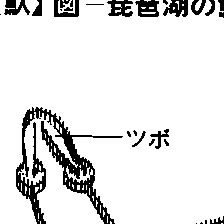

岸から直角に沖の方へ竹簀を並べ立てて,さらにその先端部を囲むように逆V字形に竹簀を設置した陥穽漁具。岸に沿って回遊する魚が〈ハリズ〉という竹の障壁にぶつかって誘導され,沖の側に設けた狭い〈ツボ〉という部分に入りこむことになるので魚偏に〈入る〉という国字が作られた。日本では琵琶湖のものが有名。特定の〈えり師〉という技能集団が,冬の農閑期に湖岸の各地を泊まり歩いて設置する。中国の東北部(遼寧省)に〈迷封(ミーフオン)〉という同型のものがあり,これが日本に渡来したものといわれるが,同様のものは東南アジア各国にも普遍的に見られるので,本来,遠浅海岸において自給用の魚を得るための漁法であったものと思われる。これら東南アジアのものが,〈ツボ〉の部分が広いのは,これを生簀として一時的な蓄養を可能にしたものであって,琵琶湖のものが構造が複雑であるからといって精巧・粗放の技術的な差と見るのは正当ではない。

執筆者:大島 襄二

日本におけるえり漁業

琵琶湖のえり漁業の起源は明らかではないが,おそらくは古代以来のものらしい。近江蒲生郡奥島庄では,1241年(仁治2)鎌倉幕府の政所から出された,新えりの構築を禁じ,えりの設置をめぐる多年の係争を禁ずる文書が伝わっており,また98年(永仁6)同庄大島神社の訴えにより,土民のえりを禁ずる旨の下文も見えるから,有力神社の神供を名とするえりや土民一般のえりが並んで存在したことがわかる。さらに1334年(建武1)のえりの売買証文も残っているから,えりの設置は権利となり,固定する傾向を早くから示していたらしい。以後えりはしだいに湖上一円に広く分布するようになり,現在も湖北伊香郡の塩津付近の湖上に姿を見せている。えりをもつ漁村は湖岸一円に数多いが,もっとも代表的なのは木(こ)ノ浜(現,守山市)である。ここは琵琶湖の北湖と南湖の境に近く,湖の最狭部を扼し,春夏の候,漁利がもっとも多い。したがって,そのえりの起源も,少なくも中世以来と考えられ,後には〈えりの親郷〉と称し,江戸期以降,〈えり高〉として米15石9斗余を年々納めており,大えり8ヵ所,小えり30余ヵ所を許されていた。獲物はコイ,フナを主とし,5~6月が最盛期で,以後,台風の来る9月ごろまでに順次竹を抜き取りつつ規模を縮小し,早春に再築するのが例であるが,竹材の莫大な費用とその労力は多大なものであった。近年,各地の小湖沼面に,琵琶湖特有であったえりを移して小規模に営んでいる所が何ヵ所か見受けられる。

→琵琶湖

執筆者:喜多村 俊夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報