改訂新版 世界大百科事典 「屈折異常」の意味・わかりやすい解説

屈折異常 (くっせついじょう)

anomalies of refraction

眼の屈折に異常があって,眼の調節を休めたとき,遠方の像が網膜上に結ばない状態をいう。近視,遠視,乱視がこれに含まれる。

眼の屈折と調節

眼に入ってくる光は角膜で強く屈折され,瞳孔を通って,水晶体でもさらに屈折され,硝子体ではわずかに拡散して,網膜に到達する。正常な眼では,無限遠からきた光は,なにもしない場合,網膜に像を結ぶ。しかし,近くの物を見る場合には,毛様体筋を収縮させ,水晶体を厚くして屈折力を上げなければ,像は網膜に結ばない。このように見るものの距離に応じて,水晶体の厚さを変えることを眼の調節という。この調節力をもっともはたらかせて見える点を近点といい,網膜上に像を結びうるもっとも遠い点を遠点という。したがって,正視では遠点は無限遠ということになる。こうした眼の調節は自律神経によって支配される。

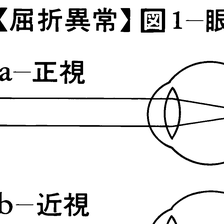

調節を休めたとき,無限遠から眼に入ってくる平行光線が像を結ぶ位置は,眼の状態によって異なり,次のように分けられる。(1)正視 網膜に像を結ぶもの,(2)近視myopia/near sighted eye 俗に近眼ともいう。網膜の前方に像を結ぶもの,(3)遠視hyperopia/farsightedness 網膜の後方に像を結ぶもの,(4)乱視astigmatism どこにも像を結ばないもの。正視以外の(2)~(4)を屈折異常という。以上から,屈折異常についての検査をする場合は,調節を休止させなければ,正しい判定ができないことがわかる。ところが子どもの場合は,調節する力が強く,さらに不安定なことから,調節を休止させることが困難なため,検査にあたっては調節麻痺剤を点眼しないと,正確な屈折状態の判定はできない。

近視

近視は眼球の前後径,すなわち眼軸が長いか,あるいは角膜や水晶体の屈折力が大きいため,平行光線が網膜の前方で像を結ぶ。

近視の種類

近視の程度によって軽度近視と強度近視に分けたり,発生時期によって先天性近視と後天性近視に分けたりするが,ふつう臨床的には次のように分けている。(1)単純近視 矯正視力がよく,視機能の障害はない。近視の程度はおおむね軽度から中等度で,学校在学中に発生することが多く,学校近視といわれるのもこれである。身長などと同じように正常の生物学的個体差の範囲内のもので,近視の大部分を占める。(2)病的近視 矯正視力が不良で,視機能障害を伴う。近視の程度はおおむね強く,変性近視,悪性近視ともいわれる。正常の生物学的個体差の範囲を超えたもので,全近視の約1%にみられる。

近視の見え方と症状

近視はその度に応じて眼前一定距離より遠方のものは見えないが,それより近方のものは見える。一定距離のものは調節しないでも見ることができる。調節をするときも近方を見るときには正視にくらべ,近視の度だけ調節が少なくてすむ。すなわち,近方を見るのに適した眼といえる。病的近視では眼底に網脈絡膜萎縮などの変化を伴い,網膜剝離(はくり)や眼底出血などの合併症をおこしやすい。

近視の治療

凹レンズの眼鏡またはコンタクトレンズを用いる。近視は教室で黒板の字を見るときなど,遠方が見にくいだけなので,眼鏡を用意しておいて,必要なときだけ用いるようにしてもよい。黒板の字を不自由なく見ることができるのは0.7以上なので,0.6以下では眼鏡を準備する。近視の度が強くなると,コンタクトレンズのほうが弱い度ですむので視力が出しやすい。勉強や読書など近方を見る作業を続けると,毛様体筋が異常に緊張して一時的に近視の状態になるが,これを偽近視(仮性近視)として治療が行われることもあるが,近視は眼軸が相対的に延長することによっておこるものであるから,実際に治療しても回復することは例外的である。

遠視

遠視は眼軸が短いか,あるいは角膜や水晶体の屈折力が強いため,平行光線が網膜の後方で像を結ぶ屈折状態。

遠視の見え方と症状

遠視は本来すべてのものがぼやけて見える。しかし,調節によってはっきり見ることができる。若く,軽度の遠視の人が視力検査で良好な視力を得ることができるのはそのためである。調節の努力は,遠視の程度が強いほど,遠方より近方を見るほど大きい。しかし,中等度以上の場合や,軽度でも年齢が進んだ場合には次のような症状が出てくる。(1)眼の疲れ 遠視はつねに調節しないとよく見えないから,調節の努力のため眼が疲れる。(2)視力障害 遠視の度が強いと,調節してもよく見えない。(3)弱視 子どもの視力発達時期に中等度以上の遠視があると,視力の発達が遅れて弱視になる。(4)斜視 中等度以上の遠視では,調節の努力のために内斜視になる。

遠視の治療

凸レンズの眼鏡またはコンタクトレンズをつける。

乱視

平行光線がどこにも結像しない屈折状態をいい,次のような種類がある。(1)正乱視 眼球の経線によって屈折力の異なる乱視。主として角膜の湾曲が方向によって違うもので,円柱レンズで矯正される。(2)不正乱視 主として角膜,まれに水晶体の表面が凹凸不正の乱視。角膜疾患によっておこることが多い。コンタクトレンズによってある程度は矯正できる。

正乱視

正乱視の場合には屈折力のもっとも強い方向(経線)と,もっとも弱い方向(経線)とがみられる。これらをそれぞれ強主経線および弱主経線といい,互いに直交する。強弱主経線ごとにみれば眼に入る光は線となって集まる。この位置を焦線といい,強主経線の焦線が前焦線となり,弱主経線の焦線が後焦線となる。前焦線と後焦線の中間の位置はぼやけてはいるが乱視ではもっともはっきり見える位置となる。

正乱視は主経線の屈折状態によって単乱視,複乱視,雑性乱視に分類される。(1)単乱視 主経線の一方が正視である乱視。他方が近視であれば近視性単乱視,他方が遠視であれば遠視性単乱視という。(2)複乱視 主経線の両方が近視または遠視である乱視。両方とも近視であれば近視性複乱視,遠視であれば遠視性複乱視という。近視性単乱視と近視性複乱視とを合わせて近視性乱視,遠視性単乱視と遠視性複乱視とを合わせて遠視性乱視ともいう。(3)雑性乱視(混合乱視) 主経線の一方が近視で他方が遠視である乱視。

乱視の見え方と症状および治療

乱視は本来すべてのものがぼやけて見える。しかし,調節によってある程度はっきり見える。方向によって見え方に差がある。これは乱視表を見て,方向によって濃淡があることでわかる。字を読み違えたり,はっきり見るための調節により疲れるなどの症状がある。治療には,円柱レンズの眼鏡またはコンタクトレンズが用いられる。

屈折異常のなりたち

眼の屈折状態は生涯一定のものではなく,成長とともに変化していく。眼の屈折状態は眼軸の長さと角膜・水晶体の屈折力で決定される。新生児の眼は,眼軸が短いが角膜の屈折力が強いため,軽度の遠視である。成長に伴い眼軸は長くなり屈折力は弱くなっていくが,この経過で屈折度全体として,正視や近視になる場合と遠視にとどまる場合とがある。屈折度を決定する眼軸や屈折力は身長と同じように個体差があり,それにより屈折状態に差が出てくる。また屈折状態の分布は人種・民族によって差があり,黄色人種では近視が多く,なかでも日本人は近視が多い。白色人種では遠視が,黒色人種では正視が多く,いずれも近視は少ない。このように屈折状態の決定には遺伝的な要因が大きい。近方を多く見る作業が近視の原因になるとする環境的な要因も考えられるが,このような点に注意して,見るものと目の距離を一定以上に保つなどしてみても近視になる人は多い。文明の進歩に伴って近業をすることが多くなり,それには近視が便利であるため近視が増加していくという,適応現象とも考えられる。

調節力

調節力を最大にはたらかせたときにはっきり見える点を近点といい,調節を休ませたときにはっきり見える点を遠点という。近点と遠点との距離は,ものをはっきり見ることのできる範囲であり,これをレンズの単位であるジオプターdiopter(Dと略記することが多い。焦点距離の逆数であらわし,1Dは焦点距離1mのレンズをいう)であらわしたものを調節力という。

調節力は年齢によって違い,子どもでは大きく,年をとるにしたがって小さくなる。中年になって,水晶体の弾性が弱まって,近いところを見るときに必要な調節ができなくなった状態を老視(一般には老眼)という。42~43歳で発生する人が多い。一般に老視と屈折異常は同じように受けとられることが多いが,老視は調節の弱化からおこるものなので,屈折異常とは異なった性質の症状である。

→老眼

執筆者:丸尾 敏夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「屈折異常」の意味・わかりやすい解説

屈折異常

くっせついじょう

正視以外の目の屈折状態のことで、非正視ともいう。目が無調節の状態で遠方を眺めているとき、遠方からくる平行光線が正しく網膜に結像する場合、これを正視という。屈折異常があると、遠方からの平行光線が網膜上で正しく像を結ばず、遠方の物がぼやけて見える。この屈折異常には近視、遠視、乱視などがある。

[中島 章 2024年9月17日]

近視目次を見る

平行光線が網膜の前で像を結ぶ屈折異常で、目の前方有限の距離にある1点から出る光線が網膜に結像する状態をいう。眼軸が長い場合におこる近視を軸性近視といい、角膜や水晶体の屈折力が強い場合のものを屈折性近視という。近視には単純近視と病的近視の2種類があり、前者は小学校高学年くらいから始まることが多く、眼鏡をかければ正常視力まで矯正できる。近視の大部分はこれに属している。後者は幼児期からすでに始まっており、進行性で、眼鏡やコンタクトレンズを装用しても十分な矯正効果が得られず、眼底にも変化がみられ、重い視力障害者の原因疾患のおもなものの一つになっている。

[中島 章 2024年9月17日]

遠視目次を見る

目の後方有限の距離にある1点に向かって集中する光線が網膜に結像する状態で、眼軸が短い場合を軸性遠視、角膜や水晶体の屈折力の弱いものを屈折性遠視という。遠視は、遠くを見るときも近くを見るときも、つねに調節しないと物がはっきり見えないので目が疲れやすく、とくに小児の場合矯正しないでおくと弱視になったり、またつねに調節をしているため目が寄ってきて内斜視になることもある。

[中島 章 2024年9月17日]

乱視目次を見る

平行光線が網膜のどこにも像を結ばない状態で、正乱視と不正乱視がある。前者は角膜の湾曲が方向によって異なることによるもので、円柱レンズで矯正ができる。後者は角膜疾患などによって角膜の表面の凹凸不正が原因でおこるが、コンタクトレンズである程度は矯正できることが多い。

このように、目の屈折状態を決定するのにたいせつな要素は角膜、水晶体および眼軸長であり、これらの三つの相互関係で、正視、近視、遠視を区別し、おもに角膜のゆがみによって乱視を生ずる。老視(老眼)は調節力の低下によるもので、屈折異常ではない。

[中島 章 2024年9月17日]

家庭医学館 「屈折異常」の解説

くっせついじょう【屈折異常 (Refractive Error)】

眼球(がんきゅう)の構造は、カメラによく似ています。カメラ本体が強膜(きょうまく)とぶどう膜(まく)、しぼりが瞳孔(どうこう)、固定レンズが角膜(かくまく)(黒目(くろめ))、可変レンズが水晶体(すいしょうたい)、可変レンズのピント合わせ装置が毛様体(もうようたい)、フィルムが網膜(もうまく)にあたります(「目のしくみとはたらき」)。

目に入った光は角膜で強く屈折され、瞳孔で光量を調節され、水晶体によってピント合わせが行なわれて網膜上に像を結びます。この像を視神経(ししんけい)が脳に伝えてはじめてものが見えます。

像を結ぶ位置は、この角膜と水晶体の光を屈折する力、および眼軸(がんじく)(角膜から網膜までの距離)の長さとで決まります。

弾力性があり、丸くなろうとする性質の水晶体は、チン氏帯(したい)という細い線維によって眼内につるされています。

遠くを見るときには、毛様体筋がゆるんでいる(無調節状態)ためチン氏帯は引っ張られ、水晶体は薄くなって屈折力を弱め、網膜上にはっきりした像を結びます。

近くを見るときには、逆に毛様体筋が収縮している(調節状態)ためチン氏帯はゆるみ、水晶体は自身の弾力性によって厚くなり、屈折力を強め、網膜上にはっきりした像を結びます。

◎網膜上に結像しない屈折異常

ふつうに見たとき(無調節状態)に、無限に遠いところから目に入ってくる光線(平行光線)が像を結ぶ位置によって、4つの屈折状態に分けられます。

正視(せいし)

網膜面の上に像を結ぶ状態

近視(きんし)

網膜面より前方に像を結ぶ状態

遠視(えんし)

網膜面より後方に像を結ぶ状態

乱視(らんし)

どこにもピントの合った正しい像を結ばない状態

これらのうち、網膜上に像を結ばない近視、遠視、乱視のことを屈折異常といいます。屈折異常があると、無調節状態で遠いところから目に入ってきた光線が網膜上に像を結ばないため、遠くのものがぼんやり見えます。

くっせついじょう【屈折異常】

①正視(せいし)

網膜(もうまく)に像を結ぶ。

②近視(きんし)

網膜より前(水晶体(すいしょうたい)側)に像を結ぶ。

③遠視(えんし)

網膜より後ろ(視神経側)に像を結ぶ。

④乱視(らんし)

どこにも像を結ばない。

以上のうち、正視を除く②~④を屈折異常と呼びます。

屈折異常の原因はさまざまですが、角膜(かくまく)や水晶体がもつ凸(とつ)レンズとしての「強さ」あるいは「ゆがみ」と、眼球(がんきゅう)の前後方向への「長さ」(眼軸(がんじく))の関係で、屈折異常が決まります。

成人の眼軸長は24mm前後ですが、近視の人の眼軸長は長く、遠視の人は短い傾向があります(軸性近視(じくせいきんし)、軸性遠視(じくせいえんし)と呼びます)。

また、角膜や水晶体がもつ凸レンズパワーが強い人は近視に、弱い人は遠視になります(屈折性近視(くっせつせいきんし)、屈折性遠視(くっせつせいえんし)と呼びます)。軸性あるいは屈折性の一方だけでなく、両者の要素によって屈折異常が決まります。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「屈折異常」の意味・わかりやすい解説

屈折異常

くっせついじょう

refractive anomaly

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の屈折異常の言及

【検眼】より

…本来は,眼が見えにくくなったときに,その原因をさぐるためにおこなわれる眼の検査一般を指す言葉であるが,現在では,(1)視力検査と眼鏡矯正のための検査,(2)眼底検査に用いる検眼鏡検査,の二つの意味に狭義に使われ,一般では(1)を指すことが多い。

[視力検査と眼鏡矯正]

視力を測定し,近視,遠視,乱視など屈折異常の有無を調べ,屈折異常や老視(老眼)のある場合は,最適の眼鏡の度数を決定するまでの検査。屈折異常の検査には,他覚的検査と自覚的検査の二つの方法がある。…

※「屈折異常」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...