デジタル大辞泉 「光合成」の意味・読み・例文・類語

こう‐ごうせい〔クワウガフセイ〕【光合成】

[類語]反応・化学反応・連鎖反応・化学変化・化成・化合・合成・腐食・漂白・分解・加水分解・感光・解毒・核融合・核分裂・核爆発

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

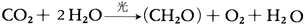

光(ひかり)合成ともいう。植物が光のエネルギーを利用して二酸化炭素CO2と水H2Oから有機化合物を合成する過程。その反応は 炭酸固定の代表的な例で,より一般的には,光のエネルギーを利用してCO2を還元する過程をいう。ファン・ニールvan NielはCO2+2H2A─→(CH2O)+2A+H2Oを光合成の一般式として提唱している(1929)。光合成細菌(緑色硫黄細菌,紅色硫黄細菌などの硫黄細菌,紅色無硫黄細菌)は,水素供与体として水ではなくH2S,H2S2O3,H2,有機化合物などを用いる。反応はCO2+2H2S─→(CH2O)+2S+H2O,CO2+2H2─→(CH2O)+H2O,この場合はO2の発生はない。細菌型光合成を基礎として進化の結果,地球上に豊富に存在する水を水素供与体とする緑色植物型の光合成が約10億年前に出現し,地球上にO2の出現をもたらした。

炭酸固定の代表的な例で,より一般的には,光のエネルギーを利用してCO2を還元する過程をいう。ファン・ニールvan NielはCO2+2H2A─→(CH2O)+2A+H2Oを光合成の一般式として提唱している(1929)。光合成細菌(緑色硫黄細菌,紅色硫黄細菌などの硫黄細菌,紅色無硫黄細菌)は,水素供与体として水ではなくH2S,H2S2O3,H2,有機化合物などを用いる。反応はCO2+2H2S─→(CH2O)+2S+H2O,CO2+2H2─→(CH2O)+H2O,この場合はO2の発生はない。細菌型光合成を基礎として進化の結果,地球上に豊富に存在する水を水素供与体とする緑色植物型の光合成が約10億年前に出現し,地球上にO2の出現をもたらした。

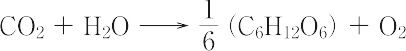

1個の光量子によって,固定されるCO2または発生するO2の分子数を光合成の量子収量quantum yield of photosynthesisといい,この逆数を光合成の要求量子数quantum requirement of photosynthesisという。要求量子数として,かつてO.H.ワールブルクは4という値(4光量子説)を主張したが,現在では8~10という値が一般に受け入れられている。波長678nmの光(赤色光)を用いた場合,1モル光量子のエネルギーは41kcalであるから,6CO2+6H2O+672kcal─→C6H12O6+6O2よりCO21モルの還元に112kcalの自由エネルギーが必要となり,要求量子数8ではエネルギー効率は34%である。自然状態では,植物によって吸収された太陽光(赤外域を除く)のうち,光合成によって化学エネルギーとして蓄えられるのは1%程度で,1年間に地球上で光合成により固定される炭素量は約2×1011tと推定され,陸上植物による固定量と水中の藻類による固定量の比は約1:9といわれる。

緑色植物の光合成は(1)初期光化学反応,(2)O2発生反応,(3)電子伝達反応,(4)光リン酸化反応,(5)CO2固定反応から成り立っている(図1)。(1)~(4)が古典的には明反応light reactionと呼ばれていた系で,葉緑体のチラコイド膜に局在し,(5)はストロマに局在する。自然界には多くの光合成色素(同化色素)が存在するが,その組成は光合成生物の系統,類縁によって定まっている(表1,表2)。

光合成は同化色素が光エネルギーを吸収することによって始まる。光量子によって励起された色素分子は,そのエネルギーを最終的に反応中心と呼ばれる特別なクロロフィル(葉緑素)a(またはバクテリオクロロフィルa)分子に伝達し,そこで光化学反応が行われる。これらの同化色素分子は,集合して機能的な単位体を作っていると考えられている。クロロフィル約300分子に対し,反応中心のクロロフィル分子が1個あると推定されており,このような1組を光合成単位photosynthetic unitという。光合成単位としては,主としてクロロフィルaに吸収される光によって反応が行われる光化学系Ⅰ(PS Ⅰ)に属するものと,主として補助色素に吸収される光によって反応が行われる光化学系Ⅱ(PS Ⅱ)に属するものとの2種がある。PS ⅠおよびPS Ⅱの反応中心のクロロフィルaは,光により酸化されるとき,吸光度減少の起こる波長の値を付して,それぞれP700,P680と呼ばれる。クロロフィルはタンパク質と結合し,クロロフィル-タンパク質複合体として存在し,これが一定の様式で集合し,それぞれPSⅠ,PS Ⅱの光合成単位を構成している。緑色植物ではP700またはP680を結合したクロロフィル-タンパク質複合体,反応中心をもたずクロロフィルaとbを1:1に含む集光性クロロフィルa/b-タンパク質複合体がよく知られている。

PSⅡの反応中心が励起されると,最初の電子受容体Qを還元し,他方,水を酸化して電子を受けとるとともにO2を発生する(図2)。Qの電子は電子伝達系を経てP700へ渡される。P700も光を受けると酸化され,電子はA1を経て最終的にNADPに渡される。この反応経路の模式図はZのような形をしているのでZスキームと呼ばれる。1957年エマーソンR.Emerson(1903-59)は,クロロフィルaの赤色域の吸収極大より長波長側の光(700nm)しか与えないと,緑色植物や藻類の光合成の量子収量が低下する(赤色低下red drop)が,ここへより短波長の光(緑色植物なら650nm,紅藻なら575nm)を同時に与えると,光合成速度は両者を単独で与えたときの和より大きくなることを見いだした(エマーソン効果)。光合成細菌ではこの現象はみられない。エマーソンの発見がきっかけとなって,光合成の初期過程には二つの光化学系があるという,現在のZスキームに至る研究が発展した。光合成単位はZスキームの他の成分とともに,一定の配列でチラコイド膜に組み込まれていると考えられている(図3)。ただし,PSⅡの分布には偏りがあり,チラコイド膜どうしが重なっている部分にあるといわれている。

発生するO2は水に由来するので,反応機構を考慮に入れた場合には光合成の全反応は6CO2+12H2O─→C6H12O6+6O2+6H2OまたNADP還元までの部分反応は12NADP⁺+12H2O─→12NADPH+12H⁺+6O2と書く。O2発生機構としては,2分子の水の酸化が4段階を経て行われ,これにマンガンMnが関与していることが知られている。Zスキームの電子伝達と共役してADP(アデノシン二リン酸)とオルトリン酸からATP(アデノシン三リン酸)が合成される(光リン酸化という)。Zスキームに沿った一方向的な電子伝達と共役するものを非循環的光リン酸化,循環的電子伝達経路(クロロフィルから出た電子が電子伝達系の途中から再びクロロフィルへ返ってくる)と共役するものを循環的光リン酸化という。前者では反応産物の比O2:ATP:NADPHは1:2:2である。循環・非循環両形式の比率の調節機構があるものと考えられている。光リン酸化には,チラコイド膜の外表面(ストロマ側)に結合したCF1と,チラコイド膜内に結合したCF0と呼ばれるタンパク質が関与する。電子伝達の結果生成したATPとNADPHは炭酸固定系の反応に用いられる。RuBPC(リブロース-1,5-二リン酸カルボキシラーゼ),NADP-グリセロアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ,リブロース-5-リン酸キナーゼなど,炭酸固定系の主要な酵素の活性は光によって制御される。制御機構は2種に大別される。すなわち,光があたり光化学系が働いた結果起こる,(1)チラコイドへのH⁺の取込み,チラコイドからのマグネシウムイオンMg2⁺の放出,葉緑体へのカルシウムイオンCa2⁺の取込みによるストロマのイオン環境の変化,(2)チラコイドの電子伝達系の還元により酵素活性調節に関与する物質の還元,によって制御される。

光合成によるCO2固定速度を光合成速度と呼ぶが,一般にその測定は単位時間当りのCO2の吸収量またはO2の発生量によってなされる。このような測定値は植物が呼吸によって生じたCO2,消費したO2を差し引いたものであるから,〈純(あるいは見かけ上の)光合成速度〉と呼んで〈真の(あるいは総)光合成速度〉から区別する。

光合成速度を左右する最も大きな環境要因は光で,光の強さと光合成速度の間には双曲線的な関係がみられる。まず,光の量が増加して,真の光合成速度が呼吸速度に等しくなると,純光合成速度が0になる。このときの光の強さを〈光補償点〉と呼ぶ。光の増加とともに光合成速度は速くなるが,ある程度以上光が強くなると,光合成速度は飽和状態に達し,もはやその速度は光の量とは無関係になる。このときの光の強さを〈光飽和点〉,光合成速度を〈飽和光合成速度〉と呼ぶ。

〈光補償点〉〈光飽和点〉〈飽和光合成速度〉は,植物の種によってきまっているが,一般に陽樹のほうが陰樹よりすべての値が高いのがふつうである。

光合成速度を左右するもう一つの大きな要因は大気中のCO2濃度で,とくに光飽和に達して以後の光合成速度増加にとって重要である。CO2濃度も光と同じように光合成速度との間に双曲線的な関係をもち,〈CO2補償点〉つまり純光合成速度が0になるCO2濃度が存在する。

光合成の炭酸固定系にはカルビン回路とC4ジカルボン酸回路(C4回路)の2種類がある。前者をもつ植物(C3植物)はRuBPCによってCO2固定を行う。C4回路をもつ植物(C4植物)では,まず葉肉細胞でHCO3⁻を基質としてホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ(PEPC)でCO2を固定し,オキサロ酢酸を生成し,これからリンゴ酸またはアスパラギン酸を生じ,これが維管束鞘(いかんそくしよう)細胞へ送られたのち,そこでこれらの化合物からCO2を放出し,これをカルビン回路で再固定する。この反応経路のうち,カルビン回路より前の過程を狭義のC4回路という。C4回路(広義)はカルビン回路に対して,効率のよいCO2供給系(狭義のC4回路)が付け加えられたものである。C4植物は維管束鞘細胞に多数の葉緑体をもつ。C4植物は,葉肉細胞で作られたCO2固定産物から維管束鞘細胞でCO2を放出させる反応の種類によって三つのタイプ,すなわち(1)NADP-マリックエンザイム型,(2)NAD-マリックエンザイム型,(3)ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ型に分類される(図4)。C4植物としては,イネ科,カヤツリグサ科などに属するもののほか,双子葉植物を含む20科1100種が知られており,熱帯原産のものが多い。CO2補償点がきわめて低く(5ppm以下),強光,高温,低CO2濃度中での光合成速度はC3植物より高い。ベンケイソウ科の植物では,夜間に気孔が開いてCO2を吸収し,これがリンゴ酸として蓄えられ,昼間は気孔が閉じてリンゴ酸が減少し,デンプンを形成するという日変化を示すことが古くから知られており,この代謝形式は,ベンケイソウ型有機酸代謝crassulacean acid metabolism(CAM)と呼ばれていた。C4植物の研究の進展の結果,C4植物では葉肉細胞と維管束鞘細胞との協調で2種のCO2固定反応が空間的に分けて行われているのに対し,CAM植物ではこの2種の反応が夜と昼というように時間的に分けて行われる,すなわち夜間PEPCによるCO2固定が行われ,昼間はこのCO2がカルビン回路で再固定されることが明らかにされた。CAM植物は乾燥に対する適応として特異的な代謝系をもつに至ったものと考えられる。現在,ベンケイソウ科のほかサボテン科,アナナス科などの112属300種余り(多肉のものが多い)がCAM植物として知られている。

光のもとでカルビン回路に由来するグリコール酸が,グリコール酸経路により酸化分解される過程を光呼吸photorespirationという。RuBPCはオキシゲナーゼ活性もそなえており(リブロース-1,5-二リン酸カルボキシラーゼ/オキシゲナーゼRuBisCOと呼ばれる),ホスホグリコール酸を生じる(図5)。これが呼吸基質となりマイクロボディ(パーオキシソーム)とミトコンドリアの関与によって,図6の経路を経て酸化される。光呼吸は,過剰の還元力を消費することに役だっているのではないかとも考えられているが,生理学的意味はまだ完全には明らかではない。C3植物では,強光,高温,高O2濃度,低CO2濃度という条件で,光呼吸は増大し見かけの光合成は低下するが,C4植物ではCO2の回収が速いためこのような低下はみられない。

→葉緑素

執筆者:辻 英夫

→光合成(こうごうせい)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

高等植物,藻類,光合成細菌が行っている太陽光エネルギーによる炭酸同化の生物過程をいい,生物における無機物から有機物を合成する独立栄養の一形式である.高等植物および藻類では,光エネルギーを利用して二酸化炭素が水によって還元され,糖が合成されると同時に酸素が発生するが,

光合成細菌では,水のかわりに硫化水素などが酸化されるので酸素は発生しない.光合成では,まず光がクロロフィル,カロテノイドなどの色素類によって吸収され,そのエネルギーによって,シトクロム,プラストキノン,プラストシアニン,フェレドキシンなどの電子伝達系を通じて,水分子が酸化されてニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP)が還元されると同時に,光リン酸化が起こってアデノシン5′-三リン酸(ATP)が合成される.生成されたNADPHの還元力とATPのエネルギーは,ついでカルビンサイクルまたは C4-ジカルボン酸サイクルなどの光合成サイクルによりCO2を糖,さらにはデンプンへと還元する.地球上では光合成により炭素として年間5×1010 t,有機物として年間12.5×1010 t の物質が生合成されている.これは陸上では(2.2~3.2)×1010 t の炭素,海洋では(2.2~2.8)×1010 t の炭素に相当する.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

(垂水雄二 科学ジャーナリスト / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

…光(ひかり)合成ともいう。植物が光のエネルギーを利用して二酸化炭素CO2と水H2Oから有機化合物を合成する過程。…

※「光合成」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新