精選版 日本国語大辞典 「乳製品」の意味・読み・例文・類語

にゅう‐せいひん【乳製品】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「乳製品」の意味・わかりやすい解説

乳製品

にゅうせいひん

主として牛乳を原料とし、その保存性を高める目的で加工された製品の総称。加工の方法は大別して、

(1)牛乳の脂肪分を分離収集する(バター)

(2)発酵させる(チーズ)

(3)濃縮またはそれに加糖する(練乳)

(4)乾燥する(粉乳)

などが代表的なものである。広い意味では、かならずしも食品として利用されないカゼイン、乳糖なども含まれる。

日本の厚生省令「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」では、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料、および乳飲料を「乳製品」として定義している。しかし国際的にみると、乳製品利用の歴史は古く、その国の風土、民俗の変遷によって、それぞれの食生活に密着した、原料乳(たとえば羊乳、山羊(やぎ)乳、馬乳など)や加工法の違う、固有の乳製品が数多く存在している。

なお、乳は、アレルギーをおこしやすい食品のなかでも症例数が多いため、食品衛生法施行規則で「特定原材料」に指定されており、乳を含む加工食品については、2002年(平成14)4月からその表示が義務化されている。

[新沼杏二]

『野村泰三著『日本乳製品小史』(1969・有隣堂)』▽『中西武雄著『牛乳・乳製品の微生物学』(1983・地球社)』▽『庄野千鶴著『WTOと国際乳製品貿易』(2001・農林統計協会)』▽『鷹尾亨編著『牛乳・乳製品の実際知識』第6版(2001・東洋経済新報社)』▽『足立達著『乳製品の世界外史――世界とくにアジアにおける乳業技術の史的展開』(2002・東北大学出版会)』

百科事典マイペディア 「乳製品」の意味・わかりやすい解説

乳製品【にゅうせいひん】

→関連項目牛乳|乳業

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「乳製品」の意味・わかりやすい解説

乳製品 (にゅうせいひん)

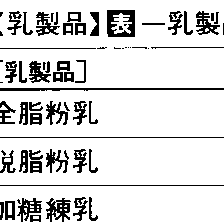

牛乳またはその成分を原料とし,加工した製品をいう。飲用牛乳は通常乳製品には含めない。加工により,牛乳と異なる栄養価値,嗜好価値をもつ製品,あるいは保存性,輸送性のすぐれた製品が得られる。アイスクリーム,ヨーグルトなどは前者の例であり,粉乳,練乳などは後者の例である。日本では生産される牛乳の60%が飲用牛乳に,40%が乳製品加工に用いられている。おもな乳製品には,全脂粉乳,脱脂粉乳,調製粉乳,加糖練乳(コンデンスミルク),無糖練乳(エバミルク),クリーム,バター,アイスクリーム,チーズ,発酵乳,乳酸菌飲料などがある。牛乳・乳製品は乳幼児のたいせつな食品であり,栄養学的にも重要であるので,法令により成分規格や衛生基準が定められ,衛生性および純粋性が守られている。さらに乳製品は重要な貿易品目でもあるので国際規格も設けられつつある。

→乳業

執筆者:吉野 梅夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「乳製品」の意味・わかりやすい解説

乳製品

にゅうせいひん

dairy products

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「乳製品」の解説

乳製品

世界大百科事典(旧版)内の乳製品の言及

【乳業】より

…牛乳およびバター,チーズなど,牛乳を加工した乳製品を製造する産業。日本の1995年の原乳生産量は838万tで,うち514万tが飲用向け,311万tが乳製品向けとなっている。…

※「乳製品」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新