精選版 日本国語大辞典 「電気回路」の意味・読み・例文・類語

でんき‐かいろ ‥クヮイロ【電気回路】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「電気回路」の意味・わかりやすい解説

電気回路

でんきかいろ

electric circuit

抵抗器、コンデンサー、コイル等の回路素子が互いに接続された電流の流れる通路全体をいう。単に回路ともいう。ダイオード、トランジスタや半導体集積回路(IC)等の電子部品(電子デバイス)を含む場合を電子回路とよび、区別する場合もある。抵抗器、コンデンサー、コイル、ダイオードのようにエネルギーを発生したり増大したりしない素子を受動素子とよび、トランジスタや真空管などのようにエネルギーを発生または増大する素子(厳密にはエネルギーを変換する素子)を能動素子とよぶ。これらの回路素子の機能を果たすハードウェアを回路部品という。

回路は目的に従っていろいろな呼び方をする。たとえば、直流を扱う回路を直流回路、交流を扱う回路を交流回路、コンピュータを構成する回路を論理回路、そのなかで演算を行う回路を演算回路、アナログ信号を扱う回路をアナログ回路、デジタル信号を扱う回路をデジタル回路などという。回路の性質を取り扱う学問分野を回路理論という。これには、入力に対する回路の応答を明らかにする「回路解析学」と、所要の応答を示す回路の作り方を明らかにする「回路合成学」とがある。回路を表記するには、国際的にほぼ統一された「電気用図記号」を用いる。

[布施 正・吉澤昌純]

受動回路・能動回路

受動素子だけで構成されている回路を受動回路、能動素子を含む回路を能動回路とよぶ。受動回路は多くの場合出力が入力に比例する性質がある。このような回路を線形回路とよぶ。これに対して、能動回路では出力は入力に比例しない性質がある。このような回路を非線形回路とよぶ。発振回路がその典型である。増幅回路も非線形回路であるが、信号の強さが微弱な場合は出力が入力に比例するので、近似的に線形回路として扱うことが多い。

[布施 正・吉澤昌純]

分布定数回路・集中定数回路

回路の寸法がその回路に加わる電圧や、回路を流れる電流、あるいは回路上を伝わる電磁波の波長と同程度以上になると、電圧や電流、または電磁波は干渉をおこして回路に定在波を生ずる。このような回路を分布定数回路という。回路に定在波が生じると多くの場合は障害となるが、定在波を利用して共振器を構成することができる。分布定数回路の例としては、アンテナやフィーダーなどがある。

また、マイクロ波で用いられる導波管なども分布定数回路であり、その形状から立体回路とよばれる。これに対して、回路の寸法が波長に比べて十分小さい場合は、電圧・電流などの干渉は無視できる。このような回路を集中定数回路という。集中定数回路の例としては、家庭の電灯・電熱器およびその配線や、低周波のエレクトロニクス機器の回路などがある。

[布施 正・吉澤昌純]

改訂新版 世界大百科事典 「電気回路」の意味・わかりやすい解説

電気回路 (でんきかいろ)

electric circuit

電流の循環路で,分岐,合流する部分や,相互に関係する他の循環路なども含む。抵抗,コンデンサー,インダクタンス,変圧器,スイッチなどの回路素子,要素と電源とを導線でつないで構成する。

電気回路を解析するための基本原理はキルヒホフの法則と呼ばれる次の2法則である。(1)回路中の任意の閉路に沿った電圧上昇の総和は0である(上昇分と下降分は大きさが等しい),(2)任意の分岐,合流点(これを節点という)での流入電流の総和は0である(流入分と流出分は大きさが等しい)。(1)は道路網の標高に対応するような電位が考えられることを意味し,(2)は電流の発生や消滅がないことを意味している。節点どうしを結ぶ電流の通路を枝といい,各枝の電流,各節点の電位に関し,回路方程式をたてて解くと,回路各部の電圧,電流が求められる。

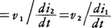

回路方程式をたてるには,各枝に流れる電流iと電圧v(両端の節点電位の差)との関係がわからなければならないが,線形回路の場合は電圧源の電圧E,電流源の電流I,抵抗R=v/i,キャパシタンスC=i/\(\frac{dv}{dt}\),インダクタンスL=v/\(\frac{di}{dt}\),枝1と枝2との間の相互インダクタンス

の6個の定数の組合せで表現できる。直流回路(電圧,電流の変化がない)では上式からCの電流は0,L,Mの電圧は0であるから,回路要素は電源とRだけになり,容易に解くことができる。交流回路でも正弦波(角周波数をωとする)の定常解については直流回路の場合と類似の交流回路計算法が使える。電圧,電流をそれぞれベクトル量V,İを用いて振幅と位相を表現し,直流回路の抵抗Rのかわりに,インピーダンス(V/İ)R,1/jωC,jωL,jωM(jは虚数単位\(\sqrt{-1}\))を用いる。

の6個の定数の組合せで表現できる。直流回路(電圧,電流の変化がない)では上式からCの電流は0,L,Mの電圧は0であるから,回路要素は電源とRだけになり,容易に解くことができる。交流回路でも正弦波(角周波数をωとする)の定常解については直流回路の場合と類似の交流回路計算法が使える。電圧,電流をそれぞれベクトル量V,İを用いて振幅と位相を表現し,直流回路の抵抗Rのかわりに,インピーダンス(V/İ)R,1/jωC,jωL,jωM(jは虚数単位\(\sqrt{-1}\))を用いる。

また,高周波回路,長い送電線,アース回路などはR,L,Cなどが分布しているとして扱う必要があり,これは分布定数回路と呼ばれる。高周波回路の中には電流が導線の中を通るのではなく,電磁波が導波管の中を通ると考えなければならないものもあり,これは立体回路と呼ばれることもある。理論的に扱いにくいものには,各種の非線形回路や回路のパラメーターが時間的に変化する時変回路がある。

執筆者:曾根 悟

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「電気回路」の意味・わかりやすい解説

電気回路【でんきかいろ】

→関連項目インピーダンス

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の電気回路の言及

【磁気回路】より

…電流の通路である導体と抵抗,トランジスター,スイッチなどの回路素子と電源とで構成される電気回路に対応させて,磁束の通路を回路と見たもの。電気回路とは起電力と起磁力,電気抵抗と磁気抵抗,電流と磁束の対応関係があり,両者共通にキルヒホフの法則が成立し,同じ形の回路方程式になり電流や磁束が求められる。…

【電流】より

…なお,閉じた回路の面を貫いている磁束が変化すると,その回路に電流が流れるが,この現象は電磁誘導と呼ばれる。

[電気回路]

電流は電源の一つの極から出て導線を伝わり,抵抗などの負荷を通って電源の他の極に戻る。この電流の一周の道筋を電気回路といい,回路中の導線以外の要素を回路素子という。…

※「電気回路」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新