翻訳|condenser

精選版 日本国語大辞典 「コンデンサー」の意味・読み・例文・類語

コンデンサー

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「コンデンサー」の意味・わかりやすい解説

コンデンサー

こんでんさー

condenser

一定の容積にできるだけ多くの電荷を蓄えられるように設計された回路部品。蓄電器、キャパシターcapacitorなどともいう。基本的な構造は誘電体とこれを挟む電極からなり、これに電極引出し端子をつけ、全体を適当なケースに収納あるいは樹脂成形してある。電荷をどの程度によく蓄積できるかを示す値を、そのコンデンサーのキャパシタンス(静電容量)という。静電容量の単位はファラドで表され、1ボルトの電圧を印加したとき、そのコンデンサーに蓄えられる電気量が1クーロンになる値をとって、これを1ファラドとよんでいる。しかし実際のコンデンサーの静電容量を表すには単位が大きすぎるので、この値の10-6、10-12の大きさの単位がそれぞれマイクロファラド、ピコファラドとよばれて、実用上多く用いられている。コンデンサーの静電容量は、電極面積および電極間に挿入した誘電体の比誘電率に比例し、電極間距離に反比例する。したがって、単位体積当りの静電容量を大きくするために、比誘電率の大きい材料の選択、より薄い誘電体の使用、構造面でのくふう(巻込み構造、積層構造、電極表面の凹凸化など)による電極の大面積化などの方法が用いられる。

コンデンサーに直流電圧を印加する(加える)と、それぞれの電極には、印加電圧の極性にしたがい、かつその電圧と静電容量に比例した電荷がほぼ瞬間的に蓄えられ、電源からの電流として供給される。したがって、回路には過渡的な電流は流れるが、定常的な電流は流れない。一方、交流電圧をコンデンサーに印加した場合には、直流印加の際に生ずる瞬間的な充電現象が、その電極の極性変化に追随して変化するため、コンデンサーの電極には絶えず電流が流れ込むことになり、単位時間に電極に出入する電荷量は、静電容量が大きいほど、また極性の転換の速さ、すなわち周波数が高いほど比例的に多くなる。このとき流れる交流電流は、印加電圧の位相と同じ成分と90度進んだ成分との和となり、合成ベクトルは90度よりδ(デルタ)だけ遅れる。このδを損失角とよび、誘電損の大きさを損失角の正切(正接tanδ)で表す。これを誘電正切とよび、誘電損の小さいコンデンサーでは、誘電正切の逆数であるQを用いる場合もある。

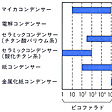

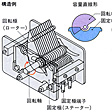

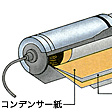

電気・電子機器用部品として開発され、実用に供されているコンデンサーでは、各種の誘電体材料が用いられ、構造も普通、使用材料の特徴を生かすようにつくられている。構造面から大別すると、紙コンデンサーのように帯状の誘電体と電極箔(はく)を重ね合わせて巻き込んだ巻込み型コンデンサー、円板(または円筒、角板)状磁器質誘電体の両面に銀電極をつけた単板型コンデンサー、マイカコンデンサーのように誘電体と電極とを交互に積み重ねた積層型コンデンサー、誘電体膜を化学的に生成し、単位体積当りの容量を大きくした電解コンデンサー、電気二重層という物理現象(1879年にドイツの物理学者、生理学者のヘルムホルツが発見)を利用することで蓄電効率が著しく高められた電気二重層コンデンサーなどの5種類に分類される。このほか、可変容量構造をもつ可変コンデンサーがある。これは、ある範囲にわたって人為的に静電容量を連続的に変えられるようにしてある。一般に回転またはピストン機構によって、電極の対向面積ないしは距離を変えて容量変化を行っている。

なお、化学工業分野で用いられる蒸留塔、蒸気釜(がま)などについている凝縮器や、映写機、写真引伸し器、顕微鏡の照明装置などに組み込んで光を小さい部分に収束する集光レンズなどもコンデンサーとよばれている。

[坂田好一郎]

『城阪俊吉・早川茂著『エレクトロニクス材料』(1975・電気書院)』▽『衣川浩平著『コンデンサ』(1977・日刊工業新聞社)』▽『岡崎清著『セラミック誘電体工学――強誘電体物理学演習補足』第4版(1992・学献社)』▽『三宅和司著『抵抗&コンデンサの適材適所』(2000・CQ出版)』▽『村田製作所編『セラミックコンデンサの基礎と応用――エレクトロニクス産業を支える』(2003・オーム社)』

改訂新版 世界大百科事典 「コンデンサー」の意味・わかりやすい解説

コンデンサー

condenser

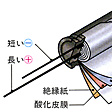

(1)相対する二つの電極の間に電荷および電界を閉じ込めて電気容量を得る回路素子で,蓄電器ともいう。電気容量Cをもつコンデンサーに電圧Vを加えると,Q=CVの電荷が蓄えられる。対向面積Sの平行板電極の間が誘電率εの誘電体で満たされていて,その対向距離がdであるとき,電気容量CにはC∝εS/dの関係がある。したがって,単位体積当りの電気容量を大きくするために,εの大きい誘電体の使用,dの縮小,Sの拡大などが図られる。コンデンサーの種類は多いが,次の6種類,すなわち巻込形,セラミック,積層形,電解・半導体系および可変の各コンデンサーに大別される。巻込形コンデンサーは電極と誘電体とを交互に巻き込んだ構造をもち,次の各種が含まれてもっとも数多く用いられる。紙コンデンサーは誘電体として紙を,電極に金属箔を用いる。金属化紙コンデンサー(MPコンデンサー)は誘電体として紙を,電極にはその紙の上に蒸着した金属薄層を用いる。これによって紙コンデンサーの半分以下の体積にできる。各種プラスチックフィルムコンデンサーには誘電体としてプラスチックフィルムが,電極に金属箔あるいは蒸着した金属層が用いられ,損失の少ないものが多い。セラミックコンデンサー(磁器コンデンサー)は誘電体として誘電率の値が数十~数千のセラミックススを利用したもので,その特性は,二酸化チタンTiO2,チタン酸バリウムBaTiO3などの成分に依存する。対向面に電極をもつ円板や円筒形セラミックスのものと,薄いセラミックスと電極を交互に積み重ねたものとがある。積層構造によって電気容量の増大を図る積層形コンデンサーには,誘電体としてセラミックスを用いたもののほか,古くからあるマイカコンデンサーや新しいガラスコンデンサーが含まれる。きわめて薄い誘電体皮膜を電気化学的に作る電解コンデンサーには+,-の極性があり,湿式および乾式と固体電解コンデンサーが含まれる。半導体系のコンデンサーは,半導体化したチタン酸バリウム系セラミックスの熱処理によって得られるきわめて薄い誘電体皮膜を利用するものである。可変コンデンサーは電気容量を変えられる構造のコンデンサーである。以上のほかに集積回路の中で用いられる微小な薄膜コンデンサーや,電気二重層を利用した直流低電圧大容量コンデンサーがある。

理想的なコンデンサーに直流電圧を加えると電流は過渡的にだけ流れるのに対して,交流電圧を加えた場合には定常電流も流れる。加える交流電圧が角周波数ωの正弦波ならば,電気容量Cをもつコンデンサーの定常電流はωCに比例し,その位相は電圧の位相より90度進む。実際にはわずかの電力損失を生じ,位相のずれは90度よりδだけ遅れる。このδを損失角と呼び,損失の割合をtanδで表す。コンデンサーを使用する際,電気容量と耐電圧とが重要項目であるが,用途によっては絶縁抵抗,tanδ,温度特性,形状寸法,リード線のインダクタンスに,また電解コンデンサーでは極性や漏れ電流にも注意を要する。

執筆者:谷井 琢也(2)電力用コンデンサーは,電力系統を効率的に運転するために使用され,総発電電力(1982年の日本で約1億kW)の約50%に設置されている。

家庭,工場などで消費される電力は,都市より数十~数百km離れた発電所で作られて,長い送電線や多数の変圧器を通して送られてくる。このとき,流れている電流のまわりの空間には磁界が発生し,そのために必要なエネルギー(遅れ無効電力という)により,送電する間のエネルギー損失が増加したり,電力系統各所の電圧のバランスが崩れる。電力用コンデンサーは,この遅れ無効電力とは逆の進み無効電力を発生する作用をもっているので,電力系統の必要な場所(一般に変電所)に多数分散配置され,電力系統全体の効率的な運転に重要な役割を果たしている。

電力用コンデンサーの構造は,信頼性,経済性,低損失などの要望を満たすものとして,クラフト紙とポリプロピレンフィルムとアルミ箔を反物状に巻き込み,鉄の容器に収納し,電気絶縁油で含浸されたものであり,原理的には,テレビなどのプリント配線の中に使用されている小型の巻込形コンデンサーと同じである。

外国の電力用コンデンサーの1台当りの進相容量は,200~300kvar(バールvarは無効電力の単位)以下のものを多数直列・並列に接続して使用しているが,日本の電力用コンデンサーの1台当りの容量は1000~2万kvarと非常に大型である。これは,日本では高信頼度の大容量コンデンサーの製造技術が進歩していて故障が非常に少ないからである。

執筆者:室谷 金義(3)化学工学分野においてはコンデンサーは凝縮器を意味し,とくに水蒸気を扱う分野では復水器を意味する。

(4)光学分野におけるコンデンサーは集光器のことで,集光レンズあるいは集光反射鏡を意味する。集光器は結像を目的とせず,目標の位置を均一に強く照らすのに用いられる。

執筆者:谷井 琢也

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「コンデンサー」の意味・わかりやすい解説

コンデンサー

→関連項目エレクトロセラミックス|コンデンサーモーター|充電|積分回路|線形回路|フィルター(電気)|ライデン壜

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

栄養・生化学辞典 「コンデンサー」の解説

コンデンサー

世界大百科事典(旧版)内のコンデンサーの言及

【復水器】より

…一般に,蒸気相にある物質からその潜熱を奪って液化させる装置をコンデンサーcondenser,または凝縮器というが,凝縮する蒸気が水蒸気の場合,とくに復水器という。復水器の最大の用途は蒸気原動所における蒸気タービンの排気の復水で,復水器を置くことによって,タービン排気を大気圧よりずっと低い復水器真空で引くことができるうえ,復水はきわめて良質の蒸留水であるのでボイラー用給水として循環使用することができる。…

【冷却器】より

…液体を加熱して気化させ,これを再び液体とするのに用いる器具。凝縮器あるいはコンデンサーともいう。主としてガラス製であるが,銀,スズなどの金属を使うこともある。化学実験室では,主として蒸留の際に用い,また揮発性溶媒を用いて加熱抽出するとき溶媒の損失を防ぐための還流冷却器として用いられる。目的に応じ,効率をよくするため各種の型のものがあるが,図にそのおもなものを示す。図のbに示すものは,最も基本的な蒸留用の器具で,リービヒ冷却器という。…

【復水器】より

…一般に,蒸気相にある物質からその潜熱を奪って液化させる装置をコンデンサーcondenser,または凝縮器というが,凝縮する蒸気が水蒸気の場合,とくに復水器という。復水器の最大の用途は蒸気原動所における蒸気タービンの排気の復水で,復水器を置くことによって,タービン排気を大気圧よりずっと低い復水器真空で引くことができるうえ,復水はきわめて良質の蒸留水であるのでボイラー用給水として循環使用することができる。…

【冷却器】より

…液体を加熱して気化させ,これを再び液体とするのに用いる器具。凝縮器あるいはコンデンサーともいう。主としてガラス製であるが,銀,スズなどの金属を使うこともある。…

【レンズ】より

… 特殊用途の写真レンズとして,航空写真用レンズ(広角レンズで歪曲収差が少ないレンズ),シュミットレンズ(非球面を用い明るく広視野),印刷用レンズ(三色分解の必要からアポクロマート),引伸し用レンズ,ICや超LSI製作用レンズ(単色光に対し,画面上ですべての収差が実用的に0),アナモフィックレンズ(円筒レンズを用い,縦と横の倍率が異なるレンズ,シネマスコープ用)などがある。カメラ

[照明用レンズ]

顕微鏡やスライドプロジェクターなどに光源からの光を導くレンズでコンデンサーとも呼ばれる。結像に用いるレンズと比較して構成が簡単で加工精度が多少悪くてもよい。…

※「コンデンサー」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新