日本大百科全書(ニッポニカ) 「針(道具)」の意味・わかりやすい解説

針(道具)

はり

主として布帛(ふはく)を縫い合わすための道具。手縫い用とミシン用があり、ほかに特殊針として革、畳用などがある。手縫い針は鋼製の細長い棒で、一端は布に刺すためとがらせ、他端は糸を通す小穴(みみ、めどという)をあけてある。縫い方の違いや、布の厚薄に適するように、先のとがり方、穴の形、太さ、長さなど種々ある。「はり」の語源については『和訓栞(わくんのしおり)』に「はり、針をいう。鍼(はり)も同じ、穿(ほり)の転なり」とあり、『和漢三才図会』巻36、女工具にも「縫鍼、縫針、毛乃奴伊波利(ものぬいばり)」とあって、鍼が本字で、針は俗字であることが知られるが、現在では医療に使うものに鍼の字を用いている。鉤(かぎ)状に曲がった釣り針(鉤)は漁業用のものである。なお、鉤については「釣り」の項を参照されたい。

[岡野和子]

種類

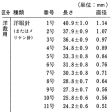

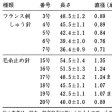

和裁用の和針、洋裁用のメリケン針のほかに特殊針がある。

[岡野和子]

和針

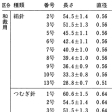

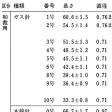

もと中国から舶来したので唐針(とうばり)とよばれ、江戸時代から昭和初期にかけて数多くつくられたものと、印針(しるしばり)といい、太さと長さを、たとえば「三の二」などと数で示したものがある。上の数字は針の太さを、下の数字は針の長さを示している。したがって三の二とは、三番目の太さの針で、1寸2分(3.6センチメートル、曲尺(かねじゃく)の1寸を略してある)の長さのものである。木綿縫いに適する。四の四は前のものより細く、1寸4分(4.2センチメートル)の長さである。絹の絎(く)けに用いられる。長さによって、縫い、絎け、しつけ、衿(えり)しめ用と使い分けられる。針の形は針先へ自然に細くなっていて、丸穴である。印針は、初めは仕立屋が用いたもので、品質がよく、縫う布の地質や厚薄によって、針の太さや、指の長さ、縫い方にあったものを選ぶことができる。

[岡野和子]

メリケン針

明治初年、洋服仕立職人が横浜で、メリケン(アメリカ人のこと)から西洋針を入手した。これにはイギリス製とドイツ製とがあった。メリケン針には長・短の2種があり、まつり絎け、置きじつけ、切りじつけなどに適している。穴は長方形で上部に溝があり、針先で急にとがった形になっている。

[岡野和子]

製造

針の製造は、明治中期に機械が導入されるまで、1本ずつの手作りであった。針をつくる職人は針師といわれたが、明治維新まで針を専門につくる業者や職人はごくわずかで、長屋住まいの小身者とか、下級の扶持(ふち)人が内職としてつくっていた。その方法は、針金を針1本の長さより少し長めに切り、鉄板の溝目の中に入れて、これを回して曲がりを直し、一端をやすりでとがらせる。他端を耳打ちといって、穴をあけるところを平らにする。次にろくろのような錐(きり)で穴をあけ、耳すりといって、やすりで両面をすり、形を整え、砥石(といし)で磨く。次に焼入れをし、油に入れて硬化させる。針の良否はこの硬度でほぼ決まるといわれる。砥石で研ぎ、最後に金剛砂で磨いて仕上げをする。このような手工業は明治中期ごろまでで、それ以後は需要増にこたえて機械を輸入することとなり、近代的な製針が行われるようになった。とくに機械による良質の針がつくられるようになったのは第二次世界大戦後である。

現在の機械製造の工程は次のようである。(1)伸線(針の太さに伸ばす)、(2)切断(2本分の長さに切る)、(3)尖頭(せんとう)(両端をとがらせる)、(4)耳打ち(穴をあける)して2本を切り放す、(5)耳磨き、(6)焼入れ、(7)焼戻し、(8)針揃(そろ)え、(9)ロール研磨、(10)円筒研磨、(11)針揃え、(12)分類、(13)反り選(え)り、(14)先付け研磨、(15)パッキン研磨(特殊な研磨材料によって、いっそう光沢と滑りをよくする)。

[岡野和子]

歴史

日本における針の起源は、石器時代に骨、角でつくったくくり針があるが、石器時代末には、めどをつけた針が出現する。一般には竹や木の針も使われたと思われるが遺物はない。中国では3000年前から養蚕の技術がおこり、漢代には繊細な織物によるりっぱな衣服がつくられていた。この衣服の縫製には鉄製の細い針、現在の絹針の四の一、四の二ぐらいの短針が用いられていたと思われる。文献に初見されるのは『古事記』崇神(すじん)天皇の条で、「衣の襴(すそ)に針を刺し通した」とある。活玉依毘売(いけたまよりひめ)に通う男を知るために、衣の裾(すそ)に麻糸をつけた針を通して、その行き先を尋ねたという。このことから縫い針の存在を知ることができる。古墳時代になると、北方系の衣服が大陸や朝鮮半島から伝えられ、その裁縫技術とともに縫い針も、また製法も導入されたと思われる。飛鳥(あすか)・奈良時代には、隋(ずい)・唐の服制を取り入れ、正倉院に数多く残る薄地の絹織物や麻布の衣服の仕立てには、漢代の衣服にみた精緻(せいち)な技術が伝わっているのがうかがわれる。これらは当時の朝廷を中心とする貴族、官吏や、地方の豪族の間で行われたものである。

正倉院には聖徳太子所用の撥鏤針筒(ばちるはりづつ)が伝えられ、針も現存する。鉄、銅、銀製の大針が1本ずつと、鉄製と銀製の小針が2本ずつ、計7本ある。

平安時代には市(いち)で針が商われており、庶民はこれを求めて衣服を縫製した。当時の庶民衣服は麻、藤布など、太い糸でつくられた厚地であったから、針もいまの木綿針程度の太さで、つかみ針に便利な長針であったと思われる。『うつほ物語』の俊蔭(としかげ)の段には、「いとうつくしげに、つややかに、なめらかなるくけ針」「いと使いよきてづくりの針の耳いと明らかなる」とあって、裁縫する立場から、良質の針を求めていたことが知られる。室町時代のものとしては熊野速玉(くまのはやたま)大社(和歌山県)に7本の銀針が残されている。比較的長いものが多いことから、当時は公家(くげ)装束が強(こわ)装束になっていたため、縫い目は粗く、したがって縫い針も長針を用いるようになったと考えられる。

針の産地としては、11世紀後半の『新猿楽(さるがく)記』に播磨(はりま)針の名がみえ、14世紀の『庭訓(ていきん)往来』には京都の姉小路(あねこうじ)の針とあり、江戸時代中期になると『雍州(ようしゅう)府志』(1684年刊)には同じ京都の池川針、翠簾屋(みすや)の名があがっている。これら京都のほかに但馬(たじま)国(兵庫県)、大坂、越中(えっちゅう)国(富山県)などが知られていた。『七十一番職人歌合(うたあわせ)』に筑紫(つくし)針の名が出ているのをみると、筑紫(九州)がそのころ産地であったことがわかる。なお、現在は広島県が第一の生産地となっている。

[岡野和子]

民俗

針を使うことは裁縫の基本であったから、裁縫の手ほどきを受けることを「針道(はりみち)をあけてもらう」という。以前は、上手に裁縫のできることが、女性の一人前の条件のように考えられ、嫁入りにも娘時代から使っていた針箱を持って行った。それは嫁の私物で、しばしば「へそくり」の隠し場所になった。へそくりのことを針箱銭(ぜに)という地方がある。正月2日ごろの仕事始めにも、縫い初(ぞ)め、針おこしなどといって、女性たちが簡単なものを縫う。逆に針止めといって、針を持たないことは物忌みの条件の一つであり、また出針(でばり)というのは外出まぎわに針を使うことで、忌むべきこととされている。針を口に含んで吹き付ける針打ちという正月の遊びもあった。虫歯を治す呪(まじな)いに、クワの葉に針を刺すなど、呪術(じゅじゅつ)に針を使う場面は多いし、「死人の着物を縫った針でほかの着物を縫うと中風にならぬ」など、針を比喩(ひゆ)に使った諺(ことわざ)や俗信も数多くある。縫い針のほかに、草屋根の屋根葺(ふ)きに用いるメド竿(ざお)や、漁網のつくろいに使う竹製の網針もある。

[井之口章次]