精選版 日本国語大辞典 「肖像」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ぞう セウザウ【肖像】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「肖像」の意味・わかりやすい解説

肖像 (しょうぞう)

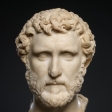

絵画や彫刻において,現実の特定の人物の姿を写すことそれ自体を目的として作られた像をいう。個人を写した単身肖像画(彫刻)のほかに,絵画では夫婦や友人を組み合わせて表した二人肖像画,団体を表した集団肖像画もある。肖像は祭壇画や物語画(歴史画)の中に描き込まれる場合もあり,独立像についても,神話的存在などに擬した〈見立て〉像がつくられることがある。厳密な意味での肖像は,外貌の忠実な記録であることを前提とするが,この肖似性の要求は,時代や社会の現実に対する態度のいかんによって変化するものであり,無視されることすらないわけではない。また,人物の切り方に基づく〈胸像〉〈半身像〉などをはじめ,肖像には種々の形式があるが,あらゆる時代,社会において任意の形式が用いられてきたというわけではない。つまり,肖像の種々相は,歴史の中における現実観・人間観の変遷や,肖像に与えられた具体的機能の変遷の反映として理解すべきものなのである。

西洋の肖像

エジプト彫刻の主要部分は,墳墓や葬祭殿に安置するための死者の像で占められている。これらは,全身の厳格な正面性と幾何学的単純化によって,死後の魂が宿るにふさわしい永遠の不変性を獲得しており,頭部においても写実に基づく理想化が目ざされている。

理想主義的傾向を基調とするギリシアにおいては,前5世紀に偉人の像を公共の場に置く習慣が始まったものの,肖似性は前4世紀後半,ヘレニズム期にはいってようやく追求されるようになった。これに対し,祖先崇拝にデスマスクを用いる伝統のあったローマ人の肖像彫刻は,ローマ美術の最も独自の分野であり,かつ美術史上最も徹底的に個人の外貌を表現した例に数えられる。帝政期にはいるとギリシアの影響で,ことに支配者像に理想化が施されるが,性格や心理の表現をも含む写実性はローマの肖像の基本的特色である。対象も婦人,子どもを含む一般市民に拡大され,全身像,胸像に加え騎馬像が登場して,貨幣に君主の横顔(プロフィル)を浮彫りする慣習がヘレニズムから継承された。ギリシア,ローマとも肖像画はほとんど現存しないが,例外としてエジプトのファイユーム出土の埋葬用蠟画(エンカウスティク)肖像(2~3世紀)がある。

キリスト教と古代末期思想は,移ろいゆく肉体を不滅の魂と対比させて軽視することにより,肖像表現においては個人の本質の表出を外的肖似性に優先させる傾向を促した。この変化はコンスタンティヌス大帝像(4世紀)に例証される。中世美術はこの傾向をさらにおし進め,聖俗の権威者の肖像をその身分や職能を意味する服装,持物で類型として示し,名前を記すことで個人と結びつけた。肖似性が再び問題となるのは14世紀で,世紀初頭ジョットが描いた《最後の審判》図中の寄進者スクロベーニの像が早い例であり,世紀半ばには独立性と肖似性において現存最古の近代的肖像画といいうる例が,フランスとボヘミアに見いだされる。

中世末期から再び強まってきた現実への関心は,ルネサンスにはいるとさらに勢いを得て,自画像を含めた写実的肖像の制作は著しく活発となる。15世紀には,イタリアとフランドルがそれぞれ特徴ある肖像の形式を生んだ。イタリアでは単身肖像画の場合,おそらく古代の貨幣肖像を範とした,完全な側面観の胸像という動きのない形式が用いられ,記念碑的永遠性が志向されている。彫刻ではこの形式が立体化する。他方フランドルの肖像画は,同じく胸像だが,斜め横向きに描かれることで生き生きした実在感が強調される。この形式は15世紀末にはイタリアにも浸透した。その他の形式としては,アルプス以南,以北いずれにも祭壇画中の跪坐の寄進者像があり,イタリアでは物語壁画中に肖像が含まれることがある。

16世紀にはティツィアーノ,ホルバインらの貢献により,肖像は完全に自立した分野となり,形式も飛躍的に多様化した。絵画では半身像,4分の3身像が一般化し,全身像も登場する。それに伴い頭部と身体の角度,ポーズが多様になり,衣装や環境も豊かに描写される。対象は〈永遠の相のもとに〉ではなく,具体的な現実の中で生きるものとして描かれるのである。しかしそれは,現実の単なる模写ではない。肖似性を前提としつつも個人の欠点を修正し,美点を強調し,人柄や身分や職業を示すためにポーズや衣装,小道具や背景を工夫したものである。とくに宮廷関係の肖像においては理想化の傾向が著しく,荘重さの表現に適する全身像や騎馬像の形式が愛好された。17世紀にはさらに静止的肖似性を超えた生けるがごとき肖像の追求が進み,一瞬の微妙な表情が画布に再現され,メディアの限界を克服して彫刻にまで表される。16世紀をしのぐ現実に対する関心は,オランダでは一般市民の簡素な肖像画と市民団体の集団肖像画を発達させ,対極の政治体制をとるスペインでも国王と小人を同じ冷静さで見つめたベラスケスの肖像画を生んだ。しかし,しだいに強まりやがて17世紀後半フランス・アカデミーによって明文化される古典主義的芸術観においては,肖像は現実との密接な結びつきゆえに,宗教画や物語画より格の低いものとされた。この時代,脇役を加えて演出を施した大規模な肖像画が描かれるのは,対象の身分の誇示であるとともに,構想画に匹敵しようとする試みでもある。

18~19世紀間の肖像は大勢において16,17世紀の伝統に依存しているが,18世紀について特筆すべきは,対象を神話的存在に擬した装飾的,遊戯的形式とカンバセーション・ピースである。19世紀にはいると,客観性を基本とする注文肖像と,芸術家個人の対象への感情が投影された私的な肖像が明確に分離し始める。そして写真術の発明によって個人の記録としての肖像画(彫刻)の必要性が失われた後も,肖像は一方では地位・身分の象徴として,他方では芸術家の主観的対象把握の表明として存続している。肖像表現における芸術家自身の個性の介入の問題は潜在的にはあらゆる肖像についていえることであるが,それが積極的に追求されるようになったところに,19世紀以後の肖像の最大の特徴がある。

→自画像

執筆者:高橋 裕子

東洋の肖像

〈肖〉という文字は〈似すがた〉を意味し,肖像は像主の外貌はもとより全人格を内在させたものでなければならなかった。彫像は実存在であるから現実空間に固定せざるをえず,礼拝対象とはなりえても,日常性の表現には,肖像画がより内的な表現を可能にしたのである。中国の肖像画は,勧戒画(かんかいが)もしくは聖賢像(せいけんぞう)として成立した。そこでは像主との相似性(肖似性)が当然要求されたが,たんなる外見上の相似にとどまらず,内面的な全人格,境涯の表出も不可欠であった。このような外見上の写実と内面への迫真を〈伝神写貌(でんしんしやぼう)〉と称し,肖像の価値判断の基本概念を成立させたのである。顧愷之は〈伝神とは精神を伝えることであり,写貌はそのための手段である〉とし〈眼は心の窓〉として,真なるものを表現するためには〈点眼(てんがん)〉(瞳を描き入れること)を肖像画制作第一の課題とした。

精神的なものの理想的な表現形式は正面性である。正面性は元来,礼拝像と関連しながら発展したもので,宗教的意味をもつ肖像画にその傾向が強くあらわれる。彫像の正面性は見る者の立場によって可能であり,正面性を意識することはあっても,唯一の条件ではない。画像の場合,正面表現は技術的にもむずかしい。にもかかわらず黄檗系画像や道教像,朝鮮の帝王図では正面性を堅持している。同じ尊崇性の強い頂相(ちんそう)(禅僧画像)では日常性の中に高い精神性を見いだすため,あえて正面性を避け斜め正面表現とする例も生じた。この場合,顔の向きに意味が付加されてくる。西欧における古代の貨幣以来の伝統的横顔像(プロフィル)は明時代中国に伝わるが異様視され,近代に至るまで東洋には定着していない。

日本の肖像は,中国の影響を受けて発達したため,当初勧戒画あるいは礼拝対象として成立した。仏教における祖師像は礼拝,供養の対象として制作され,御影(みえ)像を生む。御物の《聖徳太子像》も祖師像の一種だが,むしろ中国の勧戒画的要素が強い。肖像画は,御影像系統としては,歌仙絵(たとえば柿本人麻呂像),高僧像,天皇・摂関像があり,それらは有職故実や仏教儀軌(ぎき)などによって服飾や持物に制約がある。ここでは,像主の地位や階級などは類型的表現が行われる一方,面貌の描写にのみ写実が求められた。〈似絵(にせえ)〉とは実物を目の前にして描く態度を示す言葉であり,〈似せて描く〉という姿勢は,鎌倉時代の現実主義的風潮を反映して興隆した。似絵に対し,精神性を主眼とした肖像画の典型が頂相であり,これには〈伝神写貌〉が要求された。東洋の肖像には世俗的なものはほとんど存在せず,日本では王朝期の貴族は,特定個人でも〈引目鉤鼻(ひきめかぎはな)〉で表現され,庶民はつねに群像表現されたのである。近世に盛行をみた大名,武将および妻女たちの肖像も,権力の示威もしくは供養対象の域をでていない。一般に東洋の肖像における個性表現は,類型化された装束の表現に対して頭部・面貌のみに集中されている。

執筆者:衛藤 駿

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「肖像」の意味・わかりやすい解説

肖像

しょうぞう

portrait 英語

portrait フランス語

Bildnis ドイツ語

肖像画、肖像彫刻、肖像写真など、ある特定の個人をモデルとする作品。全身像から頭部像まで、各種の表現法がある。また17世紀のオランダにおける「組合せ肖像画」のように集団で描かれたもの、あるいは姉妹や夫妻など2、3名で描かれる場合もある。

[中山公男]

西洋

歴史的には、シュメールの「グデア」の彫像群や、エジプト古王国時代の王や首長たちの像から、すでに特定の個人の表現は始まっている。しかし、この場合、王や首長たちの備える神格なり権威の表現と「個」の表現とがともに制作者や注文主の関心事であり、また同時に宗教的な意味をもつ像であるため、近代の肖像とかなり異なるといわなければならない。ギリシア彫刻においても、少なくとも古典前期までは、オリンピックの勝利者の像においてすら、おそらく「個」より「普遍性」が重視されたと考えられる。しかし古典後期からヘレニスティック期には、しだいに個人崇拝が一般化し、たとえば醜い顔のソクラテスなどの彫像も多く制作される。ローマ時代になると、こうした世俗的な個人への関心は、皇帝崇拝の一般化とともに高まり、数多くの肖像彫刻がほとんど頭部だけの胸像や、あるいは皇帝の場合にはしばしば全身像で制作され、ローマ彫刻における重要な部分を占めるようになる。壁画にも、詩人やあるいはパン屋の夫妻などの肖像画が登場する。またやはりローマ時代のエジプトでは、ギリシア・ローマ風の技法とエジプトの埋葬の儀礼との混合から、いわゆるミイラ肖像画が生まれた。

中世もギリシア時代と同様、神の前で「個」がきわめて小さく、しかも写実的技法を放棄したが、後期における市民社会の発達による「個」の自覚の再生、さらに写実的な点の発達に伴って、肖像が再生する。それらは、教会を奉献した寄進者の像を壁画の一部に描き加えることから始まった。最古の遺例の一つに、パドバのスクロベーニ礼拝堂のジョットの壁画(1305ころ)があり、ここでは寄進者エンリコ・スクロベーニが教会を捧(ささ)げている。ついで寄進者像を守護聖者などとともに祭壇画の一部分に描き加えることがなされる。独立した肖像画への発展の可能性がこうしてできあがる一方、やはり14世紀初めころから、世俗的な支配者を画中にすることも行われた。シエナのパラッツォ・プブリコの壁画中のシモーネ・マルティーニの筆になるグイドリッチョ・ダ・フォリアーノの全身騎馬像がそれであり、ルネサンス期に多くの名作を生んだ彫刻による武人たちの騎馬像への道がここに開かれている。こうして、14世紀後半から15世紀にかけて、独立した肖像画、肖像彫刻が各地で数多く制作された。ルーブル美術館の「ジャン善良王」(1360ころ)の横顔肖像などが、独立した肖像の最初の例の一つである。そしてまた、墓碑彫刻に肖像彫刻が付加することがなされる。ベリー公やオルレアン公が所蔵していたと伝えられる肖像画の収集は、ゴシック後期に「個」がすでにきわめて大きな比重をもち始めたことを示している。

15世紀、1420~60年ころ、フランドルにおいてもイタリアにおいても、肖像は全盛期に入る。イタリアでは主としてプロフィールが鋭い輪郭線で描かれ、ルネサンス期における個人の自覚、「個」の確立を端的に示している。フランドルでは、四分三斜め向きの肖像が描かれ、より写実的に世俗人の風貌(ふうぼう)を、その心理性をも含めて描く努力がなされた。このタイプはやがてイタリアにも導入された。世俗性を描くという観点では、フランドルにおいて、ヤン・ファン・アイクの『アルノルフィニ夫妻』(ロンドン、ナショナル・ギャラリー)、マサイスの『両替商の妻』(ルーブル美術館)のような室内での肖像も描かれている。

15世紀における肖像画の発達は、宮廷的、英雄的、世俗的、あるいは美的な、さまざまな観点でみられ、レオナルド・ダ・ビンチの『モナ・リザ』やラファエッロの『バルタザール・カスティリオーネ』(ともにルーブル美術館)など、古典的な肖像の完成へと至っている。

その後、肖像画は、神話画、聖書画と並んで絵画、彫刻のもっとも主要なジャンルとして今日に至っている。したがって、肖像は、その時代、社会における人間の在り方、人間観の歴史を構成する。たとえば、17世紀フランスにおける王や枢機卿(すうききょう)たちの威厳に満ちた肖像画と、18世紀のコワズボクスによる晩年の『ボルテール』像とを比較したとき、二つの時代における人間観の差、あるいは美学の差をはっきりとみいだすことができる。

[中山公男]

東洋

東洋では西アジア、インドにおいて彫刻の遺品が比較的多くみられる。ペルセポリスのダリウス大王をはじめとするアケメネス朝の王の浮彫り像、また中央アジアではクシャン王朝のカニシカ王像と称する等身大の石像がアフガニスタンのカブール国立博物館およびインドのマトゥラ博物館に伝存する。いずれも惜しいことに頭部を欠失しているが、特定の人物、しかも帝王像の遺品として注目される。これは古代ペルシアにおける帝王像の表現の影響によるものと思われる。なお、カブール国立博物館のカニシカ王像は、2001年タリバン政権により破壊され原形をとどめていない。

これに反し、中国を中心にする東アジアでは、肖像は絵画の作品が主流を占める。中国の画史によると、かなり古いころから賢聖を図示し身辺に掲げることが為政者によって行われた。その肖像の伝統が唐代に入り、人間主義、写実主義の傾向が盛んになると、肖像画の名手が現れ、後世その範とされるようになった。現在アメリカ、ボストン美術館に所蔵される閻立本(えんりっぽん)筆と伝える『帝王図巻』はその代表的な遺品である。

[永井信一]

日本

日本では、古代における肖像の制作は、この唐の風潮を受けて行われた。もと法隆寺に伝来、のちに御物(ぎょぶつ)となった『聖徳太子画像』は古来「唐本御影」といわれるように、唐代肖像画の伝統を引き継ぐ優品である。ついで、仏教の隆盛、唐文化の積極的移入は高僧画像を多くわが国にもたらした。京都・東寺の『真言五祖像』は空海が彼の地で李真(りしん)ら10余人の名手に描かせ請来したものといわれる。彫像にも優れた作があり、奈良・唐招提寺(とうしょうだいじ)の鑑真(がんじん)像、法隆寺の行信像はいずれも唐代肖像の新技法をもってつくられた名品といえる。

平安時代の肖像は仏教の高僧像が主流をなしたが、大和絵(やまとえ)がおこると、この分野に似絵(にせえ)という顔貌(がんぼう)をとくに写実的に描く画様が現れ、鎌倉時代の『源頼朝(よりとも)像』をはじめ、天皇、貴紳、武家など個性的な描出が行われるようになった。さらに、禅宗の渡来とともに、頂相(ちんぞう)と称する禅林高僧を図示した特定の形式の肖像画が盛行し、彫像にも祖師として礼拝の対象にするものが制作された。

こうした日本の肖像の伝統を踏まえ、近代的な肖像への橋渡しとして大きな役割を果たしたのが江戸時代の渡辺崋山(かざん)の筆になる『鷹見泉石(たかみせんせき)像』『市河米庵(べいあん)像』をはじめとする一連の画像である。

[永井信一]

『宮次男著『日本の美術33 肖像画』(1975・小学館)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「肖像」の意味・わかりやすい解説

肖像

しょうぞう

portraiture

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「肖像」の解説

肖像

普及版 字通 「肖像」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の肖像の言及

【自画像】より

…彫刻または絵画(素描,版画も含む)による美術家の自己表現で,肖像芸術の特異かつ重要な一部門をなす。美術家にとって自身の容姿はもっとも身近な描写対象であるため,自画像または自刻像は美術とともにつねに存在するとも言える。…

【写真】より

… 写真は,初めから今日にみるような種々の用途を目標として開発されたわけではなく,さまざまな人々が初めてみる写真の画像から,その特徴を一つ一つ発見しながら,応用の途を広げてきたのであった。たとえば,初めて写真を見た人々が,写真に写された舗道の敷石の数や形が現実と寸分の違いもないことに驚嘆したという話や,1人の肖像を撮るのも2人以上何人撮るのも同じ時間でできるという初期の営業写真家の宣伝文句は,のちに写真の用途が多方面に繰り広げられてゆく前段階の挿話として,きわめて象徴的である。 最初の実用的な写真術としてダゲレオタイプが公表されたのは,1839年8月にフランス学士院で催されたアカデミー・デ・シアンス(科学アカデミー)とアカデミー・デ・ボザール(美術アカデミー)の合同会議の席上であったが,このほかにも多くの研究家(J.N.ニエプス,W.H.F.タルボット,ベイヤール,ウェッジウッド,ハーシェル等)がほぼ同時期におのおのの考案を前後して開発していた。…

【肖像写真】より

…人物像の写真,あるいは〈肖像〉の写真。みずからの〈肖像〉を画家に描かせそれを得ることは,長く人々(とくに上流階級の人々)にとっての基本的な欲求の一つであったが,写真も,一つにはそのような手段,より手軽に〈肖像〉を得るための手段としてもともと発明されたものであった。…

【シルエット】より

…通常白地に黒でくっきりした輪郭の図を表した単色画の総称で,狭義にはその中の単色プロフィル肖像画をさす。この形式の肖像画は,強い光を受けた人物の横顔が紙面に投ずる影を写しとり,しばしば機械的手段で縮小して作られる簡単,安価なもので,18世紀半ばから19世紀半ばにかけてヨーロッパ中で流行をみた。…

【似絵】より

…鎌倉時代から南北朝時代にかけて流行した肖像画の一種。13世紀から15世紀にかけて確認される〈似絵〉の用語例をみると,尊崇や礼拝のための理想化の加えられた肖像画とは異なる写生画的・記録画的肖像画で,主眼はもっぱら対象とする人物に似せることにあったと思われる。…

【ローマ美術】より

…これはローマ独自の新しい住宅形式で,代表的遺構としてティベリウスのウィラ(1世紀初め,カプリ)やハドリアヌスのウィラ(2世紀初め,ティボリ)などが知られる。【堀内 清治】

【彫刻】

共和政末期の肖像彫刻の写実性は,エトルリア彫刻とローマ社会におけるイマギネス・マヨルムimagines majorum(祖先像)に由来するといわれるが,ヘレニズム美術の写実主義の影響が強い。それは,《ブルトゥス像》や《バルベリーニのトガ像》に明らかである。…

※「肖像」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新