精選版 日本国語大辞典 「縞」の意味・読み・例文・類語

しま【縞・島・嶋】

- 〘 名詞 〙 二種以上の色糸を用いて、たて、またはよこ、またはたてよこに筋を織りだした織物。また、それに似た模様。筋の現われ方によって縦縞、横縞、格子縞に大別される。すじ。

- [初出の実例]「嶋好み給ふ人なり。此木綿奉らむ」(出典:仮名草子・仁勢物語(1639‐40頃)下)

普及版 字通 「縞」の読み・字形・画数・意味

縞

人名用漢字 16画

[字訓] しろぎぬ・しま

[説文解字]

[その他]

[字形] 形声

声符は高(こう)。高は枯槁した骨。白く色のぬけたものをいう。〔説文〕十三上に「鮮卮(せんし)なり」(段注本)とあり、うすい白絹の意。〔広雅、釈器〕に「

なり」とみえる。わが国では、しまの意に用いる。

なり」とみえる。わが国では、しまの意に用いる。[訓義]

1. きぬ、しろぎぬ、ちぢみぎぬ、ちりめん。

2. うすぎぬ、ねりぎぬ、きぎぬ。

3. しろい、白色のきぬ。

4. 国語で、しま、たてじま、よこじま。

[古辞書の訓]

〔名義抄〕縞 ネル・シロシ・カトリ 〔字鏡集〕縞 カトリ・シロシ・ネル・ナハ・シロキイロ

[語系]

縞k

、

、 ・

・ h

h は声義近く、

は声義近く、 ・

・ h

h kもその系統の語。

kもその系統の語。 (皓)・

(皓)・ hu、皎・

hu、皎・ ky

ky もみな皓白のものをいう。

もみな皓白のものをいう。[熟語]

縞衣▶・縞羽▶・縞冠▶・縞

▶・縞巾▶・縞衾▶・縞裙▶・縞皓▶・縞仙▶・縞素▶・縞帯▶・縞紵▶・縞武▶・縞服▶・縞袂▶・縞練▶

▶・縞巾▶・縞衾▶・縞裙▶・縞皓▶・縞仙▶・縞素▶・縞帯▶・縞紵▶・縞武▶・縞服▶・縞袂▶・縞練▶[下接語]

阿縞・曳縞・綺縞・呉縞・純縞・織縞・繊縞・素縞・紵縞・魯縞

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「縞」の意味・わかりやすい解説

縞

しま

直線または曲線を平行もしくは交差状に並べた線条文。おそらく織物の創始とともに自然偶成的に発生した模様で、あらゆる民族が用い、また各国において古代からそれぞれ独立した形で発達した。平行線の間隔の微妙な割り振りと、線の太細、色彩の組合せ方によって、この模様は実に変化に富んだ効果をもたらす。逆にこれらの微妙な関係を無視してしまえば、もともと単純な模様だけに、よけいにその単調さが目だつ結果となる。いわば平凡さと、洗練された美とが隣り合わせにある、単純にして複雑な模様であるといえよう。「縞」ということばはわが国では「島」の文字から転化したもので、16世紀の中ごろに始まった南蛮貿易を通じて、東南アジアの島々から舶来した布を「島もの」とよんでいた。ところが、この「島もの」には線条文がきわめて多くあったため、いつしかこの模様を「島」、のちには「縞」とよぶようになったといわれている。もっとも、縞ということばが生まれる以前から、「筋(すじ)」とか「間道(かんどう)」という名称があって、それに対応する遺品も、古いところでは法隆寺や正倉院などにみられる。また、これをもっと広義に解釈すれば、弥生(やよい)時代の土器や銅鐸(どうたく)の線条文をも含めることができよう。しかし、縞が織物の技法に従属した模様から、高度な美意識でもってその微妙な味わいが鑑賞されるようになったのは桃山時代以後のことである。『守貞漫稿(もりさだまんこう)』に「昔ノ織筋(おりすじ)(縞)ハ横ヲ専トシテ又大筋多シ」と記されているように、桃山時代から江戸初期の縞は大柄の横縞が多かったようである。織縞では、縦縞は織り始めから準備されていなければならないのに対して、横縞は製作中に自由に色糸を挿入すればよいので、縞織りの技法からいえば、横縞のほうが容易である。横縞が最初流行した理由もこうした技術的な問題が関係しているのであろう。

その後、江戸後期になると縦縞が流行する。そして織物のほか染物、ことに粋な小紋(こもん)柄として広く庶民に愛用された。その代表的なものとして、かつお縞(藍(あい)の濃淡で色分けした太い縦縞模様)、金通(きんとお)し縞(2本の縦筋を並行させ、次に1筋間を置いてふたたび2本筋を繰り返したもの)、子持ち縞(太い筋に細い筋を配した縞模様)、碁盤縞(碁盤の目のように縦横の筋が等間隔に置かれている細かな格子縞)、千筋(せんすじ)・万筋(細い縦縞模様、千筋は万筋よりやや間隔が広い)、滝縞(かつお縞と同種、白の部分の多いものをいう)、三筋縞、よろけ縞などがある。また、洋風の縞はストライプとよばれ、個々の名称をもつ多くの縞柄がある。

[ 村元雄]

村元雄]

改訂新版 世界大百科事典 「縞」の意味・わかりやすい解説

縞 (しま)

一般には筋によって構成された幾何学的文様をいう。特に織物による縞は本来2色以上の色糸を,経(たて)あるいは緯(よこ),また経緯の両方に,一定あるいは不定の間隔をもって織り込んでいくときにできる竪縞,横縞,格子をさす。しかし一般には織りの変化,あるいは描染(かきぞめ)や型染で行われる種々の縞文様,およびその変形である,よろけ縞,斜縞,立涌(たてわく)なども含めて縞と呼ぶ。今日〈しま〉に〈縞〉の字を当てるが,漢語の〈縞〉の字義にはここでいう〈しま〉(ストライプ)の意味はなく,《太平御覧》に〈縞〉は白絹,練絹をさすことが記されている。中国では〈しま〉に当たる言葉として〈柳条〉〈条布〉〈間布〉などが用いられ,日本でも中世には〈筋〉〈隔子〉などの名で散見される(《庭訓往来》)。〈しま〉という名称は近世に入って,南蛮船によってもたらされた織物に筋文様の織物が多く,これを称して〈島物〉とか〈島渡り〉といったことに始まると考えられる。事実,間道(かんとう)や唐桟(とうざん)をはじめ,ベンガラ縞,セイラス縞など,近世初頭から江戸時代を通じて珍重された縞物は,いずれも舶載品(島渡り)であり,またこれらが日本における近世の縞,ことに竪縞の発達にきわめて大きな影響を与えたことはいうまでもない。

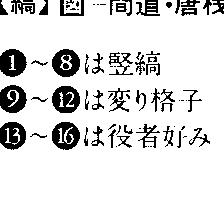

竪縞は近世以後,男物の袴などからしだいに衣服などに用いられるようになり,とりわけ一般庶民の小袖服飾には,粋な縞柄が数多くみられるようになる。それらの縞柄を種別にして名称をあげると,〈竪縞〉に万筋,千筋,棒筋,大名縞,三筋立,やたら縞,よろけ縞など,〈変り格子〉に翁格子,弁慶格子,吉野格子,千鳥格子,盲格子(盲縞)など,〈役者好み〉から名づけられたものに市松格子,芝翫格子(しかんこうし),彦三郎格子,菊五郎格子,業平格子など,〈産地によるもの〉に上田縞,小倉縞,八丈縞,丹波縞,青梅縞,南部縞,丹後縞などがある。以上のような縞裂(しまぎれ)の細片を集めて裂帳に仕立てたものを〈縞帳〉という。これには近世末にイギリス船,オランダ船によってもたらされた縞裂を集めた〈紅毛船持渡り裂本帳〉,〈名物裂帳〉などに倣って古渡りの唐桟や武家の熨斗目(のしめ)縞など,いわば縞の手本となるものを集めた高級な縞帳,機屋や呉服屋の柄見本として仕立てられた縞帳,あるいは地方の自家用として各家庭で織られた縞を張り集めた素朴な縞帳など,さまざまな目的に応じて特色あるものが作られている。

執筆者:小笠原 小枝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「縞」の意味・わかりやすい解説

縞【しま】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...