精選版 日本国語大辞典 「煙管」の意味・読み・例文・類語

キセル【煙管】

えん‐かん ‥クヮン【煙管】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「煙管」の意味・わかりやすい解説

煙管 (きせる)

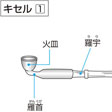

刻みタバコをのむ器具の一つ。語源はカンボジア語のクシエルkhsier(煙管の意)であるというのが,いまのところ定説とされている。日本では〈喜世留〉もしくは〈希施婁〉という漢字をあてていたが,現在は一般に〈煙管〉の字があてられる。通常,タバコをつめる口(火皿)のついた雁首(がんくび)すなわち火皿の湾曲している部分と,羅宇(らう)すなわち雁首と吸口との中間の管と,吸口との3部分から成る。こうした構成をしめすドライ・スモーキング(乾式喫煙)のための簡便な喫煙具である〈きせる〉の主要分布は日本,中国,朝鮮にわたっている。その点,〈きせる〉というかぎりそれは東アジアの伝統的な喫煙具とみてよく,これを除いた他地域のものは〈パイプ〉として区別するのが常である。きせるの祖型は中国にあり,その起源をアヘン用吸管に発するという説が通行しているが,確定はできない。

日本

初めは一般に竹,アシの先端を節(ふし)先1.5cmほど残して切り,その節に小孔をあけて火皿とした,まっすぐなきせるが使われたらしいが,天正(1573-92)ころから寛文(1661-73)までの約70~80年間に一般用のきせるとして,今日アッサムのルシャイ地方に見られるような小型の竹杓子(しやくし)に似た竹ぎせるが現れた。竹製ではあるが,別に雁首をそなえたきせるの形態をもつようになった。これは,そのころの南蛮人がくわえていたクレー・パイプをまねて作ったものと推定される。そのうち,中国から渡来したと思われる〈延(のべ)ぎせる〉といえる金属製きせるが出現して,竹ぎせるはだんだんすたれてしまった。最古の日本製の延ぎせるは1577年(天正5)の作と伝え,通称〈水口きせる〉といわれているものである。これは,豊臣秀吉が近江の水口権兵衛に好みのものを作らせたものだという(これは口碑によるので,考証上疑いがのこる)。水口きせるのオリジナルな形は近年のものとだいたい変わらず,青銅製である。〈太閤張りのきせる〉ともいい,明治時代まで流行した。

総体的にいって江戸時代初期のきせるは一般に短く,長さは7~8寸ほどを普通としたが,家で用いるものは,羅宇の長いほど煙がやわらかく味が軽いとして実用以上に長かった。寛永(1624-44)ころにかけて,とくに花見場所だとか芝居に出かけるときの武士の供の者や花魁(おいらん)つきの禿(かぶろ)/(かむろ)たちが,全長3~4尺で火皿の直径は2寸くらいに広がっているきせるを携えるようになった。これは長いことを誇り,そのため実用性にとぼしく,俗に〈伊達(だて)ぎせる〉または〈花見ぎせる〉と呼ばれた。この長いきせるは青銅,鉄,銅などで作られているため手ごろな凶器となり,元和(1615-24)ころには〈喧嘩きせる〉とも呼ばれた。慶長(1596-1615)ころの室内用,遊女用としてのきせるは細くて長く,朝鮮きせるによく似ている。元禄(1688-1704)以後は一般にも細長いきせるが流行しはじめた。また江戸時代の中期より後期になるにつれて,雁首や吸口にはいろいろの模様が彫りきざまれ,象嵌(ぞうがん)をほどこしたものも現れた。寛永時代は急激に合成金属の進歩をみたので,各地できそって新型のきせるが製作され,責任者や生産地の名入りで売り出された。なかでも熊本の〈肥後きせる〉が有名である。また羅宇の竹の部分にも技巧をこらすようになり,竹そのものを黒く塗った〈くろ羅宇〉,朱色の〈しゅ羅宇〉の言葉もこのころから出はじめた。万治・寛文(1658-73)ころには鍔金(つばがね)のついたきせるがはやった。きせるをそのままで下におくと吸口が直接畳などにつくので,それを防ぐために鍔金をはかせたのである。なお元禄ころは,きせるの金具も銀から金,鉄より青銅と派手になったうえ,七宝(しつぽう)をかけたりした。雁首も五,六,八角と角ばったものができ,それは〈五服つぎ〉と呼ばれるくらい大きな火皿であった。今日一般に用いられている火皿の小さいきせるは,天保(1830-44)ころに考案されたものである。

中国

北京方言を標準語とする中国の民族共通語(普通話,国語)では〈煙袋〉というが,南部地方たとえば広東では〈煙筒〉といい,台湾で最も通用している閩南(びんなん)語では〈煙吹〉という。ただし,アヘン吸飲用のきせるは〈烟鎗〉などと称している。正字法でいうかぎり,タバコ入れ袋の意である〈煙袋〉をきせるとするのは次のような理由からであろう。北京方言(北京語)は中国東北地区にいた満州族が清帝国の時代に東北,河北,山東などの方言の混合言語とみられる〈官話〉を発達させた言葉であり,そしてそもそもきせるは日本から喫煙の風習とともに朝鮮に伝わり,朝鮮人によって中国東北地区にも伝えられ,朝鮮における漢字語〈煙台〉が満州族にも使われた。しかし山東省の重要な商港の煙(烟)台と区別するため煙袋と表記されるにいたった,と考えられる。きせるの呼称としては上記のほか,煙筩(えんとう),芬吹管,吹管,金烟筒などあるが一般的でない。このようにきせるは煙袋と通用するので,ウェット・スモーキング・タバコ(水タバコ)をすう喫煙具は〈水煙袋〉と呼んでいる。水煙袋に対して普通一般のきせるは〈旱煙袋〉といい,日本の慶長年間のものと同型で雁首の火皿はいくらか大きい。広東省潮州産の刻みタバコをのむのに用いるきせるは〈潮煙袋〉と称し,小さい雁首である。一般に雁首は金属製で,羅宇は黄河を境にして南部では竹,北部では木の管を用いる。吸口は石,象牙,角,玉,ガラス製である。

17世紀の初めころ,中国人は初めルソン島の土民から,タバコとともに長い粘土製パイプを知ったという。それをまねた初期のきせるは,節組竹を太い根から切りとり,その根部に穴をあけて火皿とし,その縁にわずかの金属をつけて竹の焼けるのを防いでいる。この形式のきせるは今も四川,安徽,河南省の農村や,チベット人,貴州省のミヤオ(苗)族の間にみられる。18世紀後半には,丸い木を彫って火皿を作り,それに竹を軸としてさし入れたきせるが使用された。現在の海南島のミヤオ族のきせるがそれである。一方,象嵌模様のある金,銀,銅または鉄でできたぜいたくな火皿も現れた。長さ8寸(1寸=約3.2cm)のきせるが普通で,それを〈京八寸〉と呼ぶが,4尺(約128cm)をこえる長ぎせる(長桿旱煙袋)もよくみうける。熱河省の寧古台産の関東台片という刻みタバコを愛用する北方中国人は,長ぎせるの愛好者である。かなり辛口のタバコなので,やわらげるために長ぎせるが好まれるのだという。

朝鮮

きせるは〈タムベデエ〉,略して〈デエ〉といい,漢語として〈煙台〉,また〈煙竹〉とか〈長竹〉ともいう。16世紀末以後に,日本から喫煙ときせるが朝鮮にもたらされたものと思われる。17世紀初めには,すでにある程度の普及をみている。朝鮮の現在にみる長いきせるは,日本の慶長年間のそれとほとんどまったく同型である。雁首は大きく,吸口とともに薄い金属(多くは白銅かシンチュウ)製のが多い。石材や玉材も用いられ,蠟石や陶磁づくりの雁首もあり,火皿に続く灰たたきの部分には,いわゆる三多(多福,多寿,多男子=祝儀の詞),双喜の文字や,雁金文,回文,または漢文の銀錯文様が往々みられる。寿福の文字入りのきせるはとくに〈唐寿福〉と称する。吸口は短く丸みのあるものもみられるが,総じて長い。火皿はおよそ径2.3cm,深さ3.5cmで,タバコを一度つめれば20~30分間はくゆらすことができるほどである。羅宇は多く〈白竿竹〉という白くて節間が約20cmの細竹を使用するが,黒檀材とか朱漆塗の木管のものも少なくない。

→タバコ

執筆者:中野 輝雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

とっさの日本語便利帳 「煙管」の解説

煙管

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

普及版 字通 「煙管」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の煙管の言及

【ボイラー】より

…火力発電蒸気機関蒸気原動所蒸気タービン

[種類]

ボイラーはボイラー本体の構造から丸ボイラーと水管ボイラーとに分類される。(1)丸ボイラー 丸ボイラーは径の大きいドラムを主体として,その内部に伝熱面をおさめたもので,炉筒ボイラー,煙管ボイラー,炉筒煙管ボイラー,ドラムの主軸が鉛直におかれた立てボイラーなどがこれに属する。炉筒ボイラーは図1-aのようにドラムを貫いてかなり径の大きい筒(炉筒)を設けたもので,炉筒が1本のものをコルニッシュ・ボイラーといい,これが2本あるものをランカシャー・ボイラーという。…

【装身具】より

…これも革,金属,織物などで贅(ぜい)をつくして作られた。なお煙管(きせる)も桃山時代にタバコとともに伝来し,装身具の一つとなるが,ことに江戸時代初期には大名の間で流行し,華美が競われた。 女性の髪は江戸時代初期から再び結び髪となり,中期以降は技巧を凝らした女髷が発達する。…

【タバコ(煙草)】より

…この傾向に歯止めをかけようと1960年代より,中巻き,上巻きにシートタバコ(葉タバコを原料として人工的に紙状に成形した模造タバコ)を使った機械巻,あるいはシガリロまたはリトルシガーと呼ぶ小型で低廉な葉巻が発売されている。(3)刻みタバコ パイプやきせる用のものと手巻用とに分けられる。パイプタバコには,黄色種を主体としたイギリス・タイプと,バーレー種を主体とするアメリカ・タイプがある。…

※「煙管」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新