改訂新版 世界大百科事典 「帯金具」の意味・わかりやすい解説

帯金具 (おびかなぐ)

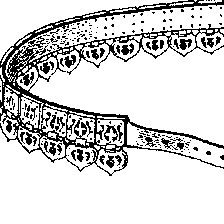

元来,衣服の上から腰に巻いて結ぶのが帯であり,ヨーロッパでは新石器時代の終りころ,一端に環,他端に鉤をつけて留めることがおこなわれるようになった。帯はふつう皮革ないし布製なので例外的にしか残らないが,環と鉤が残れば帯の存在を物語る。当初は骨角製で,青銅器時代になって金属製となった。鉄器時代初期のハルシュタット文化A期では,円盤形の先に環を付したものと,小型の円盤の一端に舌をつけてこの先を鉤状に曲げた組合せが普及している。これらは帯鉤(たいこう)の一種である。帯金具とは皮革ないし布製の帯の表面につけた金・銀あるいは金銅製の飾金具で,一般に方形をなし,それに透し彫または打出しの図文をほどこしてある。裏面は装飾のない浅い空間で,裏から別の金具をあてて表金具と鋲留めなどする。この種の帯は,前1千年紀の初めころ,ユーラシア内陸部の騎馬民族が創造・愛好したもので,ヨーロッパではブルガリア,アルバニア,ハンガリー,オーストリアに分布し,それ以西には達していない。最も好まれた図文は動物意匠(アニマル・スタイル)と唐草文であるが,ブルガリアのビディン地方出土の前8~前7世紀の例は菱形と三角形の透しを巧みに用い,円文を刻出する。

執筆者:山本 忠尚

中国,日本

戦国時代から漢代にかけての中国では,匈奴,鮮卑などが盛んに用い,騎馬・褶袴とともに漢人の風俗にとりいれられた。匈奴の鉸具(かこ)はスキタイの形式をとり,一般に左右相似形の透し彫のある長方形を呈し,一方の鉸具につけた鉤を一方の鉸具にあけた孔にとおして固定する帯鉤である。漢王朝は周辺の胡族の王および有力豪族に,馬蹄形の金銀打出し文様のある帯の一端のみに鉸具がつく腰帯を服属の証として賜与した。これが原形となり三国・西晋の高級軍人のシンボルとしての銙帯(かたい)が登場する。それは鉸具のあとへ数枚の銙板をならべ,末端に蛇尾をつけたもので,銙板には扁舌状の環がつき,各金具には竜・虎文様を透し彫にする。この形式の帯金具は,朝鮮,日本でもごく少量発見されている。4~6世紀になると晋式帯金具の変形したものや新たに西域地方の帯金具の影響をうけた帯金具が北朝で普及し,朝鮮三国および日本に伝わってくる。隋・唐時代になると文武官人の制服にともなう腰帯に銙帯が採用され,玉・石・金・銀などの材質や銙板数によって位階制を表現した。律令制度の導入にともなって,707年(慶雲4)以降,日本の宮廷でもこの制度が採用され,官人の身分を示すシンボルとして普及した。平安時代には金属製の銙帯が廃止され,もっぱら石製銙帯となり,それが近世に至るまで伝承された。

執筆者:町田 章

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報