翻訳|ovary

精選版 日本国語大辞典 「子房」の意味・読み・例文・類語

し‐ぼう ‥バウ【子房】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「子房」の意味・わかりやすい解説

子房 (しぼう)

ovary

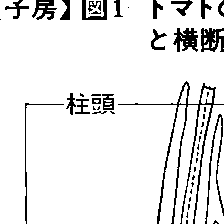

被子植物にみられる構造で,めしべが袋状となり,中に胚珠ovuleが入っている部分で,熟すと実になる。胚珠は子房壁ovary wallにより囲まれた子房室loculeの中にあり,外界から隔離されていて,胚珠が病気や虫により直接おかされることを防いでいる(図1)。また子房室内は胚珠の生長に適した環境,とくに湿度が保たれている。子房は1室~多室で,2室以上のものでは,隔壁septumで仕切られている。

胚珠のつくところを胎座placentaとよぶが,これは基本的に心皮の二つの縁辺である。ピーマンのように胎座が大きくなり,多数の胚珠をつけることがあり,スイカやナスでは子房室が胎座により満たされる。子房における胎座の位置は心皮の合着のしかたや胚珠の数により異なり,また系統発生の過程でさまざまな変化をしたと考えられる。

胎座のつき方を胎座型placentationとよび,被子植物の系統を考えるうえで重視され,形態学的にもよく研究されている。離生めしべでは子房は1室で,普通,胚珠は心皮の縁辺につく。このようなものを縁生胎座型(図2-a)とよび,原始的な型である。離生めしべをもつが,アケビ,スイレンでは子房室の側壁に胚珠がつき,面生胎座型(図2-d)という。この型を原始的とする考えもあるが,合生めしべで下位子房をもつトチカガミ,ミズオオバコでも面生胎座型である。合生めしべで子房の中央(心皮の縁辺が合着したところ)に胚珠がつくものを中軸胎座型(図2-b)とよぶ。この型から隔壁がなくなったものを独立中央胎座型(図2-c)とよび,マツバボタン,サクラソウにみられる。ナシやカボチャのように子房中央の合着部が離れたものを側膜胎座型(図2-e)とよび,スミレやパパイアのように隔壁がなくなると子房は完全に1室となり,その側壁に胚珠がついたようにみえる。胚珠が一つになり,子房室の最下部についたものを基生胎座型(タデ,クルミ,イネ),また最上部についたものを頂生胎座型(オリーブ,ニワトコ)として区別する。

多くの花では萼,花冠,おしべ,およびめしべは同じ位置につき,したがって子房はこれらの付着部(花床)より上の位置にあるので,子房上位(図3-a)とよばれる。ナシやカボチャの子房は萼,花冠などの付着部より下にあり,子房下位(図3-d)という。両者の中間型が子房中位(図3-b,c)で,子房が花床(バラ)や花管(サクラ)に包まれながら,組織的には離れているものと,ヒシのように一部が合着しているものとがある。下位子房は中位子房が花床や花管と完全に合着したものである。解剖学的所見によれば,花床合着型はビャクダン科,サボテン科,ヒルギ科のオヒルギなどで例外的に知られているにすぎず,多くの下位子房は花管の合着型である。子房が下位になることにより,胚珠は子房壁と花冠(花床)により二重に保護されることになり,また訪花昆虫からの害を子房は直接受けない構造となっている。

執筆者:福岡 誠行

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「子房」の意味・わかりやすい解説

子房

しぼう

雌しべの下部の多少とも膨らんだ部分をいい、中に子房室があり、胚珠(はいしゅ)を入れている。子房には内部に仕切りがなくて1室の場合と、仕切りによって、2室、3室、4室、5室などに分かれている場合がある。子房に仕切りがあれば、室の数はその雌しべをつくっている心皮の数と一致するのが普通である。子房1室の場合は1心皮性によるときと、複数の心皮が合成されてできるときがある。胚珠は子房室につくが、胚珠のつくところを胎座とよび、いくつかの型に分けられる。胎座の突出や変形によって、子房室は複雑に入り組んだり、二次的な仕切りができたりすることがある。

子房の位置によって花の三つの段階が区別される。子房が萼(がく)、花冠、雄しべなどより上にあるものを子房上位とよび、原始的な形態とみなされている。花托(かたく)がくぼんで子房の下部を取り巻き、萼、花冠、雄しべなどが子房の周囲にあるものを子房中位、さらに花托が子房全体を包み込み、萼、花冠、雄しべなどが子房よりも上にあるものを子房下位とよんでいる。子房下位の場合では、子房壁と花托、ときにはさらに萼筒が合体し、しばしば組織的にも区別が困難となる。胚珠が成熟して種子になれば子房も大きくなって果実となるが、子房下位花では、普通、果実には花托などのような子房以外の要素が加わって偽果となる。

[田村道夫]

百科事典マイペディア 「子房」の意味・わかりやすい解説

子房【しぼう】

→関連項目花|被子植物|蜜腺|めしべ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「子房」の意味・わかりやすい解説

子房

しぼう

ovary

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新