精選版 日本国語大辞典 「北魏」の意味・読み・例文・類語

ほく‐ぎ【北魏】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「北魏」の意味・わかりやすい解説

北魏

ほくぎ

中国の王朝(386~534)。単に魏、元魏、後(こう)魏、拓跋(たくばつ)魏ともいう。鮮卑(せんぴ)族拓跋部は、初め中国東北地方大興安嶺(だいこうあんれい)北部に居住したことが最近の調査で明らかになったが、その後モンゴル高原に移動、3世紀中ごろには盛楽(内モンゴル、ホリンゴル付近)を本拠として部族連合を形成した。魏・晋(しん)政権とも交渉があり、しばしば南進を企てたが、内訌(ないこう)や諸部族の離反のため興廃を繰り返した。

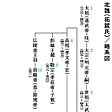

五胡(ごこ)十六国時代、前秦(ぜんしん)の瓦解(がかい)に乗じた拓跋珪(けい)は諸部族を統一して代国を建て、後燕(こうえん)を破って河北に進出したのを契機に、398年平城(山西省大同)に遷都し、大魏皇帝を称した(道武帝)。道武帝は諸部族を解散して族長から統率権を奪い、部族民を皇帝権に直結するという画期的な改革を行い、漢人官僚を重用して統一国家の整備に努めたが、急激な改革は国内に動揺をもたらし、帝はその子に弑(しい)された。政権の安定に意を用いた第2代明元帝を経て、第3代太武帝(燾(とう))は漢人名族崔浩(さいこう)をブレーンに、四囲の征服に乗り出し、夏(か)、北燕、北涼(りょう)などの諸国を平定、華北全域を統一して五胡十六国時代に終止符を打った。この過程で被征服民を強制的に首都周辺やその他の要地に移住させ、その故地には鮮卑兵を主力とする中央軍を派遣して軍政支配を行った。太武帝は新天師道を唱える道士寇謙之(こうけんし)を信任して廃仏を断行し、漢人貴族を政界に招致するなど、漢文化尊重に傾いたが、彼も非業の最期を遂げた。その後しばらく宮廷内の混乱が続いたが、文明太后馮(ふう)氏(第4代文成帝の皇后)は事態を収拾して実権を握り、第6代孝文帝(宏)の後見役として均田制、租庸調制、三長制、俸禄(ほうろく)制などを断行し、農村の再建や財政の確立を図った。これらは以後唐代まで歴代国制の基本となった。

太后が死んで孝文帝が親政すると、朝廷内における胡族の言語、風俗を禁じ、胡姓を漢姓に改め、漢人貴族制を胡人に及ぼすなど、一連の漢化政策を行った。拓跋氏もこのとき元氏と改めた。また都を洛陽(らくよう)に移し、南朝と対決する態勢を固めたが、その死後反動の気運が起こって政争を生み、鮮卑人近衛(このえ)軍士の暴動事件に続いて、524年北辺長城地帯の鎮民が蜂起(ほうき)した(六鎮(りくちん)の乱)。貴族制の導入によって立身を阻まれ、これまでの名誉ある軍士の地位がかえって賤民(せんみん)視されることに対する不満がその原因である。内乱は全国に広がり、そのなかから鎮民出身の軍閥、高歓と宇文泰が華北を東西に二分して争った。534年高歓のいただく孝武帝が洛陽を出奔して長安の宇文泰についたことから、北魏政権は東魏と西魏に分裂した。

[谷川道雄]

『谷川道雄著『隋唐帝国形成史論』(1971・筑摩書房)』

山川 世界史小辞典 改訂新版 「北魏」の解説

北魏(ほくぎ)

Beiwei

386~534

後魏,元魏ともいう。鮮卑(せんぴ)の拓跋氏(たくばつし)が華北に建てた王朝。西晋の末,拓跋猗盧(いろ)が盛楽(内モンゴル)にいて代王に封じられ,什翼犍(じゅうよくけん)のとき前秦の苻堅(ふけん)に敗れていったん政権が瓦解したが,苻堅が淝水(ひすい)の戦いで敗れたのに乗じ,386年拓跋珪(けい)(道武帝)が再建して魏王と称した。396年帝位につき,翌年河北の後燕を滅ぼし,398年平城に都を定め,部族制を解散して,中国的専制国家を始めた。3代太武帝(たいぶてい)は夏,北燕,北涼を併せて華北を統一し(439年),また道教を信じて廃仏を行ったが,4代文成帝は仏教を復興して雲崗(うんこう)石窟を開いた。6代孝文帝は均田制,三長制をしいて帝権を強化し,494年洛陽に遷都し,胡服,胡語,胡姓を禁じて中国風に改め,鮮卑・漢人両貴族の家格を定めて通婚を奨励するなど,中国同化政策を進めた。しかし北辺の六鎮にいた北方民族は,この政策から取り残され,身分も低下したので,8代孝明帝のとき霊太后(れいたいこう)の失政に乗じ,523年反乱を起こした。そのなかから爾朱栄(じしゅえい)が洛陽を陥れて孝荘帝を立て,ついで部下の高歓(こうかん)が代わって孝武帝を立てたが,孝武帝は長安に脱出して宇文泰(うぶんたい)を頼ったので,高歓は孝静帝を擁して都を鄴(ぎょう)(河北)に移した(534年)。これより東魏と西魏に分かれるに至った。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「北魏」の意味・わかりやすい解説

北魏

ほくぎ

Bei-wei; Pei-wei

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「北魏」の解説

北魏

ほくぎ

南北朝時代の北朝の一国。後魏・拓跋魏 (たくばつぎ) ともいう

386年,鮮卑 (せんぴ) 族の拓跋珪(道武 (どうぶ) 帝)が前秦の瓦解に乗じて建国し,都を盛楽(現在の内モンゴルのホリンゴール),ついで平城(現在の大同 (タートン) )に置いた。孫の太武帝は439年までに夏 (か) ・北燕 (ほくえん) ・北涼を併せ,華北を統一して江南の宋に対し,南北朝時代を形づくった。その後,孝文帝は三長制・均田制を実施し,494年洛陽に遷都した。漢文化への同化策をとり,国勢は頂点に達したが,鮮卑系軍人の不満を招き,523年の六鎮の乱以後は衰え,534年孝武帝のとき,東魏・西魏に分裂した。北魏では仏教・道教が国家の保護を受けて発展し,雲崗 (うんこう) ・竜門 (りゆうもん) などの石窟寺院とすぐれた仏教美術を残した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「北魏」の解説

北魏

ほくぎ

元魏とも。中国の南北朝時代の王朝の一つ(386~534)。三国の魏に対して後魏とも,シラ・ムレン川流域を根拠地とする鮮卑(せんぴ)系の拓跋(たくばつ)族が華北に進出,拓跋珪(けい)(道武帝)は386年に登国の年号をたて,398年には大同に都をおき,国号を魏と定めた。439年華北を統一。均田制をしき,仏教を保護して内政を整えた。494年孝文帝は洛陽に遷都し,帝姓を元と改めるなど中国化を進めたが,武人の反発を招いて,東魏・西魏に分裂した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「北魏」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「北魏」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の北魏の言及

【魏】より

…中国,南北朝時代の北朝の一つで,鮮卑族拓跋部が4世紀末から約1世紀半華北に建設した国家。北魏,後魏,拓跋魏などともいう。拓跋部の故地は興安嶺北部と見られ,西遷して盛楽(内モンゴルのホリンゴール)を根拠に諸部族の盟主となり,部族連合によってなる代王国を建設,魏・晋両王朝とも交渉をもった。…

※「北魏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

排外主義

外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新