精選版 日本国語大辞典 「便秘」の意味・読み・例文・類語

べん‐ぴ【便秘】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

内科学 第10版 「便秘」の解説

便秘(症候学)

便秘は排便回数が少なくて便が出てきにくいこと(おおむね週に2回以下程度,あるいは3日以上排便がない)であり,便の硬さの増大を伴うことが多い.ただ,排便習慣は個人差が大きく,上記基準以下の排便回数でもなんら問題のない例もあれば逆に毎日のように排便があっても便の硬結や排便困難感を訴える場合もある.臨床的に便秘として問題になるのは排便困難,腹部膨満などの症状を伴う場合である.ただ,直腸炎のときのしぶりなどは便秘とはしない.慢性便秘は10~20%にみられ,女性に多いのはプロゲステロンの作用と考えられている.

病態生理

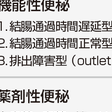

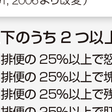

食物の通過時間は,おおざっぱに胃が2時間,小腸が4時間,大腸が1日前後である.胃や小腸の通過時間が延びて便秘が問題となることはほとんどない.なぜなら,胃や小腸では内容物からの水分の吸収は少ないため,通過時間が延びても“便秘”としての自覚症状にはなりにくいためである.一方,大腸の通過時間が延びると便秘をきたしうる.便秘の病態分類を表2-11-1に示した.最も多いのは機能性便秘であり,RomeⅢにより表2-11-2のように定義された.機能性便秘は従来さらに弛緩性便秘,痙攣性便秘,直腸性便秘に分けることが多かったが最近は結腸通過時間遅延型(slow transit type),結腸通過時間正常型(normal transit type),排出障害型(outlet disorder)として分類することが多くなってきた(表2-11-3).日本では従来結腸通過時間遅延型が多かったが,最近は結腸通過時間正常型が多くなってきている.結腸通過時間遅延型は大腸の蠕動,緊張(トーヌス)が低下していることにより大腸内の糞便通過時間が延長して起こるものである.大腸で水分が高度に吸収される結果便が硬くなる.高齢者ややせ型の女性,長期臥床者などでよくみられる.結腸通過時間正常型は逆に左側結腸の緊張が持続的に強すぎてブロックされて大腸内容の推進が十分起こらないために起こるもので,排便に際しては腹痛を伴うことが多い.最初硬い便が出て(兎糞状),後半は軟便になりがちである.いったん排便してもすぐすっきりせずしばらく残便感,少量のゆるい便の排便が続く.便秘型の過敏性腸症候群と重なり,よく大腸憩室を伴う.排出障害型は直腸内に入ってきた便をうまく排出できない状態である.直腸脱,直腸瘤などの臓器脱で直腸型便秘となる.また,便意を我慢する習慣を続けた結果直腸壁の伸展刺激による排便反射がうまく起こらなくなった結果でも直腸型便秘となる. 一方,器質的な原因があるものとしては,大腸の通過障害を伴うもの(癌,炎症,腹腔内巨大腫瘍,S状結腸軸捻転,術後吻合部狭窄など),腸壁の神経の異常(Hirschsprung病,続発性巨大結腸症)などがある.便秘を起こしやすい全身状況としては加齢,全身衰弱,神経疾患(Parkinson病,脳卒中,脊髄疾患,精神病など),糖尿病,甲状腺機能低下症,妊娠,電解質異常,脱水,肝硬変,癌性腹膜炎などがある.病気以外でも運動不足,食事の不規則,摂食不十分,繊維摂取不足,暖房・厚着のしすぎなども便秘の要因になる.また,薬剤による便秘もよくみられる(止痢薬,麻薬,抗コリン薬,抗癌薬,利尿薬,鎮痛薬,制酸薬,抗Parkinson薬,向精神薬,イオン交換樹脂,バリウムなど).これらのうち,大腸病変によるもの以外では結腸通過時間遅延型の病像をとることが多いが,イオン交換樹脂やバリウムでは薬剤自体が便を固まらせるために便秘となる.

診断

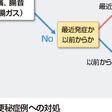

便秘の診断で重要なのは,緊急に処置を要するかの判断と,便秘の原因となっている基礎疾患(特に癌など)を見落とさないことである(図2-11-1).便秘が亢じるとイレウスも引き起こすことがある.また,従来便秘のなかった人に誘因なく発生した便秘傾向については,症状が軽くても上記諸疾患を念頭においた検索が必要となる.上記機能性便秘の診断基準では器質的便秘などは除外できないことに注意.

1)緊急性の有無の評価:

症状が強く腹痛,腸音亢進,嘔吐,小腸ガスなどを伴うならイレウスの恐れもあり,緊急に対処する【⇨8-5-15)】.

2)原因疾患の有無の評価:

ついで原因疾患の存在の可能性を評価する.長年変わらなければまず機能性と考えて問題ないが,最近発症した便秘は原因疾患の存在を疑わせる.状況に応じて大腸疾患やほかの全身疾患の検査する.大腸癌などを見落とさないため,1回は便潜血をチェックしておくのがよい.通過障害を疑わせる兆候があれば大腸検査は必須だが,前処置薬によるイレウス症状に注意が必要.近年は高齢者が増加してきて薬剤による便秘も増えており,また下剤の過剰使用(下剤性結腸症候群)の可能性にも留意が必要である.

3)便秘のタイプの評価:

器質的疾患や薬剤によるものでないと考えられた場合は,便秘のタイプを評価する.これも問診が最も重要である.発症時期とともに排便頻度,排便時の怒責・痛みの有無,残便感の有無,便の形状を問診する.大きいしっかりした便が出ない,という訴えは多いが,まずは本当に便秘というほどの問題があるのかどうか,多少とも不確実な場合は患者に典型的な自分の便と自分が正常と思う便の大きさ・形状を紙に書いてもらうとよい.問題がなくても本人は異常と思っていることはまれではない.機能性便秘は生活習慣病の側面もあり,便秘の要因になっている生活習慣(摂食不十分,ファストフード偏重,暖房・厚着のしすぎ,運動不足,不規則な生活,精神的緊張,排便を我慢する習慣,など)を明らかにする手助けをするのも重要である.身体所見では腹部手術瘢痕,腹部膨満,腸雑音の程度,肛門病変の有無をみる.直腸指診で便塊や肛門狭窄,肛門痛の有無,直腸腫瘤の有無,肛門括約筋のトーヌスなどを評価する.自律神経異常も評価する.

4)便秘の治療法・対策:

背景疾患が判明した場合は,まずはその治療を行う.最も多い機能性便秘は生活習慣病の側面があることが多いので,まず生活改善(高繊維食,早朝の飲水,規則正しい生活,特に朝食)を指導するのが重要である.投薬する場合は,まずは膨張性下剤,塩類下剤,糖類下剤,などがよく,日本で多い腸通過時間遅延型便秘ではパンテチンがしばしば有効.これらで十分な効果がないとき,刺激性下剤を考慮する.非代償期の肝硬変では,便秘は肝性脳症の誘引になるため予防の必要がある.ラクツロースは脳症の予防・治療にも有用なので,そのような症例によく使われる.乳酸発酵による緩下作用のラクツロースは生理的で,幼少児にも適している.高度の便秘の場合には浣腸などの外用薬も使われる.結腸通過時間正常型便秘では過敏性大腸治療薬がしばしば奏効する.[松橋信行]

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「便秘」の意味・わかりやすい解説

便秘

べんぴ

constipation

obstipation

糞便(ふんべん)の水分量および排便回数の減少をいうが、客観的に定義することはむずかしい。すなわち、健常人の1日糞便量は平均150グラムであるが個人差が大きく、同一人でも食事内容や量によって変動し、排便回数も普通1日1回であるが正常範囲は広く、一般には1週間に3回以上ともいわれる。したがって、臨床的には〔1〕量および回数が非常に少ない場合、〔2〕非常に硬くて排便が困難な場合、〔3〕排便後に残留感がある場合、などを便秘として治療対象とする。一般に便秘を自覚している人は多いが、受診するのはごく一部の人であり、器質的疾患の一症状である場合は別として、本人にまったく苦痛がなく日常生活に支障さえなければ、とくに処置の必要はない。

便秘は、器質的便秘と機能的便秘に大別される。器質的便秘は大腸の器質的障害による糞便の通過障害で、腸管の腫瘍(しゅよう)、炎症、癒着、あるいは腸管外の腫瘍による圧迫などが原因となり、急性の場合は腸閉塞(へいそく)となる。また、大腸の形態異常によって便秘をおこす疾患にはヒルシュスプルング病(先天性巨大結腸症)やS状結腸過長症などがある。機能的便秘には、けいれん性便秘と単純性便秘があり、単純性便秘は弛緩(しかん)性便秘と直腸性便秘に分けられる。

[吉田 豊]

けいれん性便秘

副交感神経の過緊張によるけいれん性収縮のため結腸が機能的狭窄(きょうさく)をおこすもので、過敏性大腸症候群や精神的緊張によるものなどがある。下痢と便秘を交互に繰り返す場合が多い。S状結腸が弁の働きをして腸内容物の直腸への進入を阻止するため、直腸内に糞便が貯留せず、水分が過吸収されて兎糞(とふん)状の硬便となる。排便量が少なく、残留感を訴えることが多い。

[吉田 豊]

弛緩性便秘

大腸の運動と緊張の低下により腸内容の通過が遅れ、水分が過吸収されて便秘をおこすもので、直腸性便秘を合併していることも多く、慢性便秘の大部分が含まれる。老人をはじめ、薬物、内分泌疾患、結腸過長症、繊維の少ない食事などによるものがあり、太くて硬い便が排出される。

[吉田 豊]

直腸性便秘

直腸へ便が進入しても便意がおこらず、排便反射もないため排便が困難となっているもので、排便困難症ともよばれる。痔(じ)など直腸肛門(こうもん)疾患のために排便痛があったり、多忙のため便意があってもこれを抑制することを繰り返しているような場合にみられるが、下剤や浣腸(かんちょう)の乱用、神経疾患、朝食抜きの食習慣なども排便反射を減弱させる。また、妊娠、肥満、慢性呼吸器疾患、長期臥床(がしょう)などによる腹圧の減弱も原因となる。硬い便を分割して排便するようになる。

[吉田 豊]

治療

器質的便秘の場合は原疾患の治療を行うが、機能的便秘に対しては原則的に生活指導と食事療法を行うべきで、薬物療法を併用することも多い。しかし、薬物療法は生活指導や食事療法でもよい結果が得られない場合に行うほか、正常な排便反射が復活するまでの期間に緩下剤を用いるが、漫然と下剤や浣腸を長期間連用することは厳に慎むべきである。単純性便秘に対しては、便意があればすぐに排便を試みる習慣をつけることが重要で、朝食後は便意がもっともおこりやすく、朝には食事および排便のための時間的余裕をつくるようにする。腹筋の弱い者には適当な運動も必要である。食事は規則正しくとり、腸を刺激して排便運動を促進させる催便性食物、たとえば繊維の多い野菜や果物、黒パン、麦飯、おから、てんぷら、牛乳などを摂取する。けいれん性便秘の薬物療法としては、副交感神経遮断剤、マイナートランキライザー、自律神経調整剤などを投与する。心理的ストレスのみられる場合は環境調整が必要であり、浣腸は長期間便秘が続いた場合に用いる。直腸内の宿便(しゅくべん)を指頭でかき出す摘便が必要なこともある。

[吉田 豊]

六訂版 家庭医学大全科 「便秘」の解説

便秘

べんぴ

Constipation

(直腸・肛門の病気)

どんな障害か

便秘には、排便回数が少ない(3日に1回未満、週2回未満)、便が硬い、いきまないと出ない、残便感がある、便意を感じない、便が少ないなど多様な訴えが含まれます。その頻度は全人口の2~12%くらいと考えられ、一般に年齢とともに増加し、また男性よりも女性に多くみられます。

原因は何か

ほとんどの便秘は、腸のはたらきに原因があります(

大腸の便を送り出す力が弱いと、便の回数や量が少ないタイプの便秘になります(

直腸のはたらきに原因があると、便意を感じないとか、いきんでも便が出にくいタイプの便秘になります(

また、大腸の緊張やけいれんにより、便がとどこおりやすいために起こる便秘もあります(けいれん性便秘)。

腸のはたらきに影響を与えるものとしては、食事、生活習慣、運動、ストレスなどがあります。

食事として摂取する食物繊維の量が少ないと、便が小さく硬くなり、大腸を通過しにくくなります。トイレをがまんする習慣は便意を感じにくくさせ、寝たきりなどで体を動かさなくなると腸の

大腸がんやクローン病といった、大腸が狭くなる病気で起きる便秘症状は、

症状の現れ方

便秘症状の現れる時期はさまざまです。一般には、高齢になるにしたがって増える傾向にありますが、若い女性の便秘は思春期のころに始まることも少なくありません。

旅行や生活の変化に伴う数日間だけの一過性の便秘(単純便秘)と、症状が1~3カ月以上続く慢性便秘があります。

それまで規則的であった排便が便秘に変化した場合や、便に血が混ざるとか、腹痛を伴うような場合は、前述の器質的便秘が疑われるので、早めに検査を受ける必要があります。

検査と診断

器質的便秘が疑われる場合は、まず大腸の検査を行います。これには注腸X線検査と大腸内視鏡検査があり、ポリープやがん、炎症性腸疾患などを診断します。

機能的な慢性便秘を詳しく調べる検査として、X線マーカーを服用して大腸の通過時間を調べる検査や、バリウムによる

治療の方法

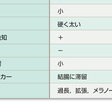

食事・生活指導、運動、

緩下剤は、腸への刺激がなく、水分を保持して便を軟らかくする酸化マグネシウムなどの塩類下剤を主体として使用します。センナ系、漢方などの速効性の刺激性下剤は、できるだけ常用しないように心がけます。刺激性下剤を常用すると、次第に腸が下剤の刺激に慣れて効果が鈍くなり、ますます便秘が悪化することがあるためです。

便秘(症)

べんぴ(しょう)

Constipation

(子どもの病気)

どんな病気か

便秘(症)は、一般に排便回数が週に3回以下と少なく、排便困難を伴った場合とされます。排便困難とは便が硬いために排便時に痛みを伴い、便に血液がついてしまうようなことをいいます。

便が硬いこと、残便感、便成分で下着を汚すこと(オムツがとれている子どもで)も症状のひとつです。

原因は何か

習慣性(機能性)便秘がほとんどですが、そのほかにはミルク不足などの食事性や症候性、薬剤性があります。症候性(器質的疾患に伴うもの)のなかには、ヒルシュスプルング病や消化管

この項では主に習慣性便秘について説明します。以下はその発生に至る経過です。

大腸の便が肛門近くまで到達すると、その部分の腸が拡張して神経を刺激し、これにより便意が発生し、排便を促します。しかし、何らかの理由(遊びに夢中、学校でトイレに行きたくないなど)で便意を我慢すると、拡張した腸から伝わる神経の刺激に鈍感になり便意が起きにくくなります。また、水分が吸収されて便が硬くなり、排便すると痛くなるため排便を避けるようになります。

この状態が続くと、たまった便によって直腸が広げられてしまい、便が到達してもほとんど便意が生じにくくなります。この悪循環によって習慣性便秘は起こります。

症状の現れ方

症状は便回数の低下、硬い便のほかに、残便感、

腹痛のために救急外来を受診する子どもの多くは便秘によるものです。

検査と診断

問診による病歴の聴き取りと腹部の診察が重要です。浣腸によって排便を促し、便の性状を確認します。腹痛(急性、慢性いずれもあり)を訴えている場合では、腹部X線検査が必要になることもあります。尿路感染症の合併が疑われたら、血液検査や尿検査を行います。

難治例で精密検査や入院治療が必要な場合や、症候性便秘の可能性がある場合は、専門医への紹介が必要です。その場合、ヒルシュスプルング病などとの区別のため、消化管造影や直腸内圧検査、直腸粘膜生検などを行うこともあります。

治療の方法

治療の基本は悪循環を断ち切り、排便のリズムを取りもどすことです。まず、下剤や浣腸で直腸にたまった便を十分に排便させ、その後も便がたまらないようにします。十分な量の便軟化薬を使用します。

ヒトは起床し活動しはじめると、腸運動も活発になります。また、冷たい水分(たとえばオレンジジュース)も腸運動を促進させるので、起床後に冷たいジュースを飲ませて10分後、あるいは朝食後などの決まった時間に、トイレに行かせるように習慣づけるのも効果的です。便器に座ることにより腹圧が生じやすくなり、排便を促進します。

大きい子はトイレに10~15分を限度として座らせます。幼児は暗いトイレを嫌がるので、明るい場所でおまるを使うほうがよいでしょう。

これを2~3カ月続けると規則的な排便ができるようになってきます。食事療法も重要です。野菜や海藻、穀類、コンニャクなどで食物繊維を多く摂取するようにしてください。

病気に気づいたらどうする

排便習慣の確立は、とても時間のかかることです。かかりつけ医の定期的な診察を受けて、あせらずに生活習慣を改善していきましょう。

春名 英典

出典 法研「六訂版 家庭医学大全科」六訂版 家庭医学大全科について 情報

食の医学館 「便秘」の解説

べんぴ【便秘】

《どんな病気か?》

〈女性の多くが悩まされるのが常習性のある機能性便秘〉

女性が悩まされる症状のなかでも、つねに上位にランキングされるのが便秘(べんぴ)。便秘は、なんらかの理由によって、大腸に便が停滞している状態をいいます。そのために便の回数が少なかったり、便がかたかったり、また排便の際に苦痛をともないます。

便秘は原因によって、器質性便秘と機能性便秘にわけることができます。

器質性便秘は、大腸に慢性腸炎、腸閉塞、がんなどの病気があり、内腔(ないくう)が狭くなって腸の内容物が通りにくくなって起こるもので、多くの場合、手術など医師の治療が必要です。

女性が悩まされる便秘のほとんどが機能性便秘です。これは大腸の機能が弱っているためにおこるもので、一過性と常習性に分けられます。

一過性便秘は、旅行に出かけたり、食生活が極端に変わったり、精神的な緊張や睡眠不足があると起こったりします。また、コーヒーや紅茶、緑茶の飲みすぎや、渋みやアクの強い食品を食べすぎても起こります。これはタンニンが便をかたくするためです。

常習性便秘には、けいれん性の便秘と弛緩性(しかんせい)便秘とがあります。

けいれん性便秘は、ストレスによって腸の緊張が高まって、けいれん性の収縮を起こし、腸の内容物の活動が妨げられることが原因になります。左わき腹が強く痛み、便がウサギの糞のようにコロコロしていたり、便秘のあとに下痢が起こることもあります。

弛緩性便秘は、便秘の人の約3分の2がこのタイプで、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が弱いことが原因で起きてきます。内臓下垂のある人や、老人、運動不足の人に多く見られます。また、排便のがまんや運動不足、水分や食物繊維のとり方が少ないことも原因になっています。

ほかに、便意を抑制する習慣から、直腸に便が長時間とどまったために起こる便秘を習慣性便秘ということもあります。

《関連する食品》

〈便の量をふやし、便をやわらかくする食物繊維〉

○栄養成分としての働きから

便秘は食べもので改善できる症状の代表格。なかでも常習性の便秘は習慣性がともなう緩下剤(かんげざい)などを使用せず、食べものによって解消・改善しましょう。その基本は便の量を多くする食べもの、便をやわらかくする食べものをたくさん食べること。

食物繊維は、玄米(げんまい)や麦などの穀類、サツマイモなどのイモ類、根菜、ゴボウ、青菜などの野菜、エノキやシメジのようなキノコ類に多く含まれ、便の量を多くしてくれます。

また、ペクチンやこんにゃくマンナンなど、水溶性の食物繊維は便をやわらかくする作用もあります。こんにゃくやイチジク、リンゴやバナナなどは水溶性の食物繊維が豊富です。とくに、リンゴは実より皮にペクチンが多く含まれ、皮ごとすり下ろして食べると、より整腸作用を高めてくれます。

また、牛乳の乳糖も便をやわらかくしてくれます。とくに朝起きたときに冷たい牛乳を飲むと、腸を刺激する作用もあり、より効果的です。

腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を活発にすることもたいせつです。そのために必要なのがビフィズス菌、オリゴ糖といっしょにとると、さらに効果的です。

○漢方的な働きから

腸内を潤す作用がある脂質を豊富に含む黒ゴマなどをとりましょう。ハブ茶やプルーンも緩下作用があります。

○注意すべきこと

けいれん性の便秘の場合、腸を刺激することが逆効果になるため、食物繊維やガスを発生させるような食べものは避け、消化のよいものを食べましょう。

便の形状がウサギの糞(ふん)のようにコロコロ状になっている乾燥便が特徴です。

べんぴ【便秘】

《どんな病気か?》

〈運動不足や偏食に注意し、規則正しい排便の習慣を〉

便秘(べんぴ)は、なんらかの原因で腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)と水分吸収のバランスがくずれたときに起こります。

子どもが便秘になる原因で、もっとも多いのは運動不足です。最近は、外で遊ばず、家でテレビゲームにふける子どもがふえていますが、運動不足になると、便を送りだす腸の力も弱まってしまいます。

また便意をがまんする習慣が長く続くと、便が直腸に届いても便意を感じなくなり、そのために便秘になることもあります。ウサギの糞(ふん)のような便が続く場合は、精神的なストレスによる過敏性便秘、けいれん性便秘の可能性もあります。

いずれにせよ便秘には、食生活が大きく影響します。肉食中心で食物繊維の少ない欧米型の食事は、便秘をもたらす元凶です。野菜やくだもの、海藻類、乾物類などをたっぷり取り入れて、バランスのよい食事を心がけてください。

《関連する食品》

〈乳酸菌とフラクトオリゴ糖で整腸効果をパワーアップ〉

○栄養成分としての働きから

便秘の解消に食物繊維が効果的な理由は、胃や腸で消化されないため、便をつくる材料になるからです。食物繊維は腸内を通過するときに水分をたっぷり含んでふくらみ、便をやわらかくします。また腸壁を刺激して腸の蠕動運動を活発にします。

食物繊維は、切り干しダイコンや干しシイタケなどの乾物類、サトイモ、ゴボウ、豆類、ヒジキなどの海藻類やおからに多く含まれており、したがって和風のメニューのほうが一般的に多くとることができます。きんぴらやヒジキの煮つけ、けんちん汁のような実だくさんの汁をメニューに組み入れましょう。繊維の多い食事はよくかむことにもつながり、早食い防止に役立ちます。

しかし、腸内でガスを発生させるサツマイモやバナナなどは、腹痛の原因になることもあるので、過敏性の症状が現れたときはひかえめにしたほうがいいでしょう。

一方、整腸作用のある乳酸菌、ビフィズス菌も便秘の改善に効果を発揮します。これらの菌は体内で乳酸をつくりだし、それが腸を刺激して蠕動運動を活発にしてくれるのです。

乳酸菌、ビフィズス菌の働きをより高めるために不可欠なのが、低カロリー甘味料のフラクトオリゴ糖です。これはタマネギ、ゴボウ、ニンニクにも含まれており、乳酸菌、ビフィズス菌を増殖させる働きがあります。プレーンヨーグルトにフラクトオリゴ糖を混ぜて食べれば、理想的な組み合わせといえます。

べんぴ【便秘】

《どんな病気か?》

慢性の便秘(べんぴ)には、大きくわけて弛緩性(しかんせい)便秘、直腸性便秘、けいれん性便秘の3つのタイプがあります。

弛緩性便秘は、腸が便を押しだす力が弱くなって起こるもので、高齢者や出産を経験した女性、内臓下垂(ないぞうかすい)の人などによくみられます。

直腸性便秘は、便が直腸まできているのに便意を感じず、停滞してしまうもので、習慣的に便意をがまんしているうちに起こります。

けいれん性便秘は、ストレスによって起こる過敏性腸症候群の症状の1つで、ウサギの糞(ふん)のようなかたい便がでるのが特徴です。

《関連する食品》

〈けいれん性便秘にはリンゴ、バナナなどがおすすめ〉

○栄養成分としての働きから

弛緩性や直腸性の便秘には、水分を吸収してふくれ、腸を刺激する不溶性食物繊維が有効です。ササゲ、アズキ、インゲンマメ、ダイズや干し柿などに多く含まれています。

反対に、あまり繊維の多い食品は避けたほうがいいのが、けいれん性便秘の人です。この便秘には、敏感になっている腸に刺激を与えるもの、たとえば生野菜のサラダや起きがけの冷水などはよくありません。食物繊維でも、なめらかに腸を通過する水溶性食物繊維がおすすめです。

水溶性食物繊維を多く含んでいるのは、リンゴ、バナナ、サツマイモ、こんにゃく、寒天など。なかでも腸の環境をととのえる腸内細菌、ビフィズス菌をふやす作用があるオリゴ糖を含むバナナが有効です。オリゴ糖はシロップ状のものが市販されています。

改訂新版 世界大百科事典 「便秘」の意味・わかりやすい解説

便秘 (べんぴ)

constipation

大腸内に糞便が長く停滞する状態をいう。日常的には長い日数(2日または3日以上)便通がないとか,硬く乾燥した便が排出するとか,排便が不十分で残便感を感ずるなどのときの表現として用いられている。便秘は機能性便秘と器質性便秘とに分けられる。前者は自律神経,消化管ホルモン等の影響で,結腸の有効な運動が低下し内容物の輸送が十分に行われないために起こるものをいい,後者は腫瘍(癌等)や炎症,それに伴う癒着などの器質的な病変によって通過が障害されて起こるものをいう。

機能性便秘は,さらに弛緩性便秘と痙攣(けいれん)性便秘とに分けることができる。弛緩性便秘は,大腸が弛緩して腸内容の輸送が十分に行われず,大腸内に腸内容物が長時間停滞しかつ水分の吸収が行われるために,糞便が硬くなり排便困難になるものである。腸管内のアウエルバハ神経叢の興奮性の低下,筋力の減弱,腹圧の不十分さなどが原因としてあげられており,老人ややせた人,座業に従事する人,きわめて消化のよい食事をとる人などにみられる。横行,下行結腸に糞塊を触れることが多く,直腸内宿便の存在がこの型の便秘の特徴とされている。大腸の蠕動(ぜんどう)を抑制するモルヒネ,抗コリン剤,向精神剤などの薬剤の服用も大腸の弛緩をひき起こし,この種の便秘をもたらす。また長期臥床,甲状腺機能低下,強皮症,妊娠等にも便秘がしばしばみられる。

痙攣性便秘は自律神経の不安定にもとづく下部結腸の異常緊張状態により起こるもので,腹部膨満,腹痛等の腹部症状が多く,便が小さく,細く兎糞状を呈することがある。初めは硬いが終りのほうは軟便を呈することもある。便意があってもうまく排便しがたく残便感がみられることが多い。消化性潰瘍,胆石症,胆囊炎,慢性膵炎などの疾患が合併している人に多い。下痢と便秘を繰り返す過敏性腸症候群もこの型の便秘である。付随する症状として,二次的に腹部膨満感,吐き気,放屁,腹鳴といった通過障害に起因する症状がみられる。また便秘をひき起こしやすい患者がもつ自律神経不安定症状としての肩こり,めまい,疲労感なども合併していることが多い。持続性の慢性の便秘を一般に習慣性便秘と呼んでいる。

器質性便秘としては大腸癌によるものなどがあるが,急に原因不明の便秘が起こってきたときには大腸癌などを疑って検査を受ける必要がある。先天的には巨大結腸症や大腸過長症があり強い便秘をもたらす。

便秘の治療としては繊維性食品(いも,野菜,果物),良質の脂肪を多くとり,水分摂取を多くするとよい。早朝の冷水,牛乳も胃-大腸反射を促して排便を起こさせる。毎日時間を決め,便意がなくても便所に行き排便を試みることがたいせつである。腹筋を強くする体操,マッサージなど体力をつけることも役立つ。下剤にはグリセリンなどの潤滑剤,硫酸マグネシウムなど腸管内水分の吸収を妨げ便の軟化を図る塩類下剤,吸水膨張して腸運動を促進する膨張剤,ヒマシ油などの腸粘膜を刺激する刺激剤など,いろいろの薬剤がある。薬を服用し規則正しい便通が得られたら,しだいに減量し間欠的投与に切りかえて下剤から離脱するように努めるとよい。ストレスを避け,食事療法,運動等の理学療法で規則正しい排便に導くことが望ましい。強度の糞詰りには高圧浣腸,指を使用しての摘便が行われている。

執筆者:福富 久之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

家庭医学館 「便秘」の解説

べんぴ【便秘】

便秘(Constipation)ということばは、排便が毎日ないこと、便がかたいこと、便の量が少ないことなど、いろいろな意味に使われています。便が毎日、ほどよいかたさで出るのは、腸の蠕動(ぜんどう)運動と水分の吸収のバランスがとれていること、排便時に直腸と肛門(こうもん)の反射がうまく協調していることを意味します。

このメカニズムがくずれる原因には、①大腸の腫瘍(しゅよう)、癒着(ゆちゃく)、外からの圧迫などによって便やガスの通過が障害される場合、②大腸の蠕動運動が弱まったり、余計な収縮がおこって便の流れが滞る場合、③直腸まで便がたまっているのに排便反射がおこらない場合、の3つがあります。

①は大腸がんや子宮・卵巣腫瘍などによることが多く、慢性で徐々に悪化する便秘がみられます。大腸がんでは便に血が付着することもあります。

②は過敏性腸症候群(かびんせいちょうしょうこうぐん)によるものがもっとも多くみられ、糖尿病や甲状腺機能低下症(こうじょうせんきのうていかしょう)などで大腸の運動や緊張が低下する場合もあります。過敏性腸症候群は自律神経(じりつしんけい)の緊張異常をおこし、S状結腸に強い収縮を生じて便秘になります。逆に下痢(げり)となることもあります。

③は習慣的に浣腸(かんちょう)をしたり、直腸や肛門に病気がある人、高齢者などにみられます。

◎便秘の検査と治療

慢性の便秘で、あまり程度がひどくない場合は長い間放置されていることが多いものです。しかし、最近始まった便秘、徐々に悪化する便秘、血便(けつべん)や腹痛をともなう便秘などは受診が必要です。また、長い間、何事もなく過ぎている便秘も、大腸がん検診などの機会に見直してもらうことをお勧めします。

大腸の腫瘍(しゅよう)や癒着(ゆちゃく)、外からの圧迫などが疑われると注腸X線造影、大腸内視鏡、超音波検査、CT検査、MRI検査などが行なわれ、診断がつけば手術、放射線、抗がん剤などによる治療が行なわれます。

大腸の運動や緊張の低下が別の全身性の病気による場合は、まずその治療が行なわれ、便秘症状に対しては下剤が使われます。過敏性腸症候群では、症状緩和(かんわ)のため、下剤のほかに大腸の過度の緊張をとる鎮痙薬(ちんけいやく)や精神安定剤などが使用されます。さらに原因となる精神的な要因の除去のために心身医学的な治療も行なわれます。

排便反射に障害がある人も、原因除去が先決です。ただし、高齢者では根本的な改善がむずかしいため、直腸の便を指でかき出す方法(摘便(てきべん))を行なう場合もあります。

◎日常生活の注意

便が毎日出なくても、ほかの症状も苦痛もなければ、治療は不要です。毎日の排便にこだわりすぎないことが対策の第一歩です。

便秘としては軽症なのに、必要以上に強い下剤や浣腸に依存している人が意外にたくさんいます。きちんと検査をして診断がつけば、2~3日程度の便秘は怖くないと認識することです。そして一定の時刻に排便する習慣をつけることです。排便は、朝食後がいちばんよいのですが、自分のライフスタイルに合わせて習慣をつけてかまいません。決めた時間になれば、便意がなくともトイレにいってみるところから始めてみましょう。食事では繊維と水分を十分とるように心がけます。冷えた牛乳や果汁を飲むと、胃結腸反射(いけっちょうはんしゃ)という自律神経反射を誘発して排便を促します。

百科事典マイペディア 「便秘」の意味・わかりやすい解説

便秘【べんぴ】

→関連項目大便

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「便秘」の意味・わかりやすい解説

便秘

べんぴ

constipation

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「便秘」の解説

便秘

世界大百科事典(旧版)内の便秘の言及

【浣腸】より

…便秘による症状の軽減,腸内容物の排除,腸内のガスの除去などの目的で,肛門から直腸内に薬液,または大量の水分を圧力を加えて注入することをいう。便秘による症状には,便秘の程度にもよるが,食欲不振,腹部膨満,悪心,嘔吐,腹痛,頭痛,発熱,倦怠感などがある。…

【大腸】より

…この水分吸収能が低下すると,水分の含量の多い便が排出されることになり,下痢となる。また便が長く大腸に停滞する(便秘)と,水分が過剰に吸収されて固い便となる。水の吸収は受動的に行われており,水の吸収をもたらすのは電解質の動きである。…

【大便】より

…軽い下痢でも長時間続くと著しい低カリウム血症をきたす。下痢の反対は便秘である。頑固な便秘や急に便通の様子の変わった場合には,病的原因の有無を精査する必要がある。…

※「便秘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新