翻訳|Kiel

精選版 日本国語大辞典 「キール」の意味・読み・例文・類語

キール

キール

キール

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「キール」の意味・わかりやすい解説

キール

Kiel

ドイツ北部,シュレスウィヒ・ホルシュタイン州の州都。人口23万3795(1999)。ユトランド半島のバルト海側のつけ根に位置し,湾口水深40mのキール湾に面し,北海とバルト海を結ぶキール運河も有する港湾都市であり,造船業を中心とする工業・商業都市でもある。地理上の有利さから早くから商業都市として発展,1242年に都市権を得,84年にはハンザ同盟の一員となった。1665年にはキール大学も創立された。この間さまざまな公・伯の居地となったが,1773年デンマーク王国に編入,1866年にはプロイセン領となった。ドイツ帝国成立後,71年から1918年までは軍港として指定され,鎮守府が置かれた。キールの近代の発展は軍港としてのそれに重なっている。1895年のキール運河(北海・バルト海運河)の開通とその後のドイツ海軍の拡張によって,キールは海軍の重要な戦略上の位置を占めるにいたった。第1次大戦末期の1918年11月初め,この地のドイツ艦隊の水兵が,待遇改善と講和を求めて蜂起し,労働者・兵士評議会支配を確立し,その後のドイツ革命の出発点となったことで知られている。第2次大戦の終りまで海軍根拠地として機能したが,大戦末期連合軍の爆撃の主要対象の一つとなり,市の建物の大部分が破壊された。

執筆者:木村 靖二

キール

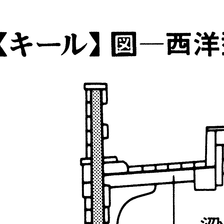

keel

船底の船体中心線位置において船首から船尾まで縦通し,船首材,船尾材と結合される部材。船体の背骨に相当するもので竜骨とも呼ばれる。船体構成上の基本部材であるとともに縦強度を支持する構造部材の一つである。キールには方形キールbar keelと平板キールflat plate keelがある。方形キールは船底から突き出た長方形断面の部材であり,構造が簡単で,海底接触の場合に船底を保護し,さらに横揺れを減らし,横流れを防ぐ効果があるので,木船,強化プラスチック船などの小型船に使用される。木船では,肋骨,隣接する船底外板と結合され,肋骨の押えとする中心線内キールとともに船底構造の主要部を構成する。強化プラスチック船では,長方形断面の木材を強化プラスチックで包み船底に固着する。鋼船では平板キールが広く使用されている。これは他の船底外板より少し厚い平板状の部材であり,肋板,隣接する船底外板および中心線桁板と溶接され強固な船底構造を構成する。方形キールと異なり,船底が平滑になるため,喫水が増加せず,また入渠(にゆうきよ)時に船体重量の主要部分を支持するのにもつごうがよい。なお,独特の発達をした大和型船を典型とする和船では,船底の船体中心線位置にあって船底から突き出た航(かわら)または敷(しき)と呼ばれる部材がキールに相当する。

執筆者:吉田 宏一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「キール」の意味・わかりやすい解説

キール

Keill, John

[没]1721.8.31. オックスフォード

イギリスの物理学者,数学者。エディンバラ大学でデービッド・グレゴリーのもとに学び,その後,師とともにオックスフォードに移る。1700年にロイヤル・ソサエティ会員となり,1712年にオックスフォード大学天文学教授。アイザック・ニュートンの物理学をいちはやく受容し,その初期の発展・普及に貢献した。1708年にはニュートンの万有引力の概念を物質微粒子に応用し,物質作用の理論を展開。主著『自然学入門(真の物理学および真の天文学に対する入門書)』Introductiones ad veram Physicam et veram Astronomiam(1701)は,ニュートン理論に立つ優れた教科書として,18世紀末まで用いられた。また同書のオランダ語版は,鎖国下の日本に持ち込まれ,通詞だった志筑忠雄が訳述を試み,『暦象新書』を著した。

キール

Kiel

キール

keel

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「キール」の意味・わかりやすい解説

キール

キール

キール

→関連項目カナディアン・カヌー|喫水|船台|トリム(船舶)|ヨット

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「キール」の解説

キール

Kiel

1242年自治権を獲得し,84年ハンザ同盟に加入,商業の中心地として繁栄。18世紀にデンマーク領に,1866年にプロイセン領となった。北海とバルト海を結ぶキール運河の基点であり,海軍上の要地であった。1918年10月,キール軍港の水兵の反乱に始まるドイツ革命の発火点となった。第二次世界大戦中連合軍の爆撃にあい,甚大な被害を受けた。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

飲み物がわかる辞典 「キール」の解説

キール【Kir】

カクテルの一種。ワイングラスに白ワイン、クレーム・ド・カシスを注ぎステアする。ショートドリンク。1945年、フランスのブルゴーニュ地方、ディジョンの市長キャノン・フェリックス・キールが考案したレシピ。同市特産のブルゴーニュ・アリゴテという白ワインの宣伝のためのレセプションで食前酒としてふるまわれたのが始まり。

山川 世界史小辞典 改訂新版 「キール」の解説

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ダイビング用語集 「キール」の解説

キール

出典 ダイビング情報ポータルサイト『ダイブネット』ダイビング用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内のキールの言及

【竜骨突起】より

…鳥類の胸骨下面からその正中線に沿って垂直に突き出た突起で,胸峰carinaともいう。この突起は,胸筋(翼を動かす大型の筋肉)の付着面として役だっている。したがって,胸筋のよく発達した,羽ばたきの強い鳥では竜骨突起は大きく(とくに深さが深い),飛翔(ひしよう)力の退化した鳥では小さいか退化している。たとえば,走鳥類(ダチョウの仲間)の胸骨は下面が平らで,竜骨突起といえるものがない。いっぽう,竜骨突起がよく発達している鳥は,スズメ目の大部分,アマツバメ目,ハト目,キジ目などである。…

※「キール」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

排外主義

外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新